КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конструктивные особенности различных систем сбора нефти

|

|

|

|

Продукция нефтяных скважин, представляющая собой смесь нефти, газа, воды и различных примесей, является сырьем. Для получения товарных продуктов (нефти и нефтяного газа) необходимо собрать продукцию всех скважин, рассредоточенных по площади нефтяного месторождения, разделить нефть и газ, удалить воду и побочные примеси.

Универсальной системы сбора нефти, газа и воды, приемлемой для использования на любом нефтяном месторождении, не существует, поскольку каждое месторождение имеет свои особенности, связанные с природно-климатическими условиями, размещением скважин, способами, объемами добычи и физико-химическими свойствами нефти, газа и воды. Однако оборудование и сооружения любой системы сбора нефти, газа и воды должны обеспечить возможность:

• измерять продукцию (дебит) каждой скважины (в отдельных случаях группы скважин участка месторождения);

• транспортировать продукцию скважин за счет энергии пласта или давления, создаваемого скважинными насосами, до пунктов подготовки нефти, газа и воды (при недостаточном давлении на устье скважин продукцию скважин доставляют на пункты подготовки с использованием насосов и компрессоров на промежуточных сборных пунктах);

• отделить газ от нефти и транспортировать газ до пункта его подготовки или до потребителей;

• отделять от продукции скважин свободную воду (при добыче высокообводненной нефти);

• раздельно собирать и транспортировать продукцию скважин, существенно отличающуюся по обводненности, физико-химическим свойствам (например по содержанию сероводорода и других агрессивных компонентов), давлению, если смешение разносортной продукции нецелесообразно по технико-экономическим соображениям;

• подогревать продукцию скважин в случае невозможности ее сбора и транспортирования при обычных температурах.

5.1. Системы сбора нефти на промыслах.

В настоящее время известны следующие системы промыслового сбора: самотечная двухтрубная, высоконапорная однотрубная и напорная.

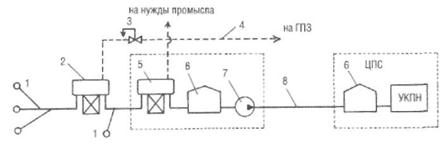

При самотечной двухтрубной системе сбора (рис. 5.1) продукция скважин сначала разделяется при давлении 0,6 МПа. Выделяющийся при этом газ под собственным давлением транспортируется до компрессорной станции или сразу на газоперерабатывающий завод (ГПЗ), если он расположен поблизости. Жидкая фаза направляется на вторую ступень сепарации. Выделившийся здесь газ используется на собственные нужды. Нефть с водой самотеком (за счет разности нивелирных высот) поступает в резервуары участкового сборного пункта, откуда подается насосом в резервуары центрального пункта сбора (ЦПС).

Рис. 5.1. Принципиальная схема самотечной двухтрубной системы сбора: 1 — скважины; 2 — сепаратор 1-й ступени; 3 — регулятор давления типа «до себя»; 4 — газопровод; 5 — сепаратор 2-й ступени; 6 — резервуары; 7 — насос; 8 — нефтепровод; УКПН — установка комплексной подготовки нефти; ЦПС — центральный пункт сбора

За счет самотечного движения жидкости уменьшаются затраты электроэнергии на ее транспортировку. Однако данная система сбора имеет ряд существенных недостатков:

1) при увеличении дебита скважин или вязкости жидкости (за счет увеличения обводненности, например) система требует реконструкции;

2) для предотвращения образования газовых скоплений в трубопроводах требуется глубокая дегазация нефти;

3) из-за низких скоростей движения возможно запарафинивание трубопроводов, приводящее к снижению их пропускной способности;

4) из-за негерметичности резервуаров и трудностей с использованием газов 2-й ступени сепарации потери углеводородов при данной системе сбора достигают 2...3% от общей добычи нефти.

По этим причинам самотечная двухтрубная система сбора в настоящее время существует только на старых промыслах.

Высоконапорная однотрубная система сбора (рис. 5.2) предложена в Грозненском нефтяном институте. Ее отличительной особенностью является совместный транспорт продукции скважин на расстояние в несколько десятков километров за счет высоких (до 6...7 МПа) устьевых давлений.

Рис. 5.2. Принципиальная схема высоконапорной однотрубной системы сбора: 1 — скважины; 2 — нефтегазопровод; 3 — сепаратор 1-й ступени; 4 — сепаратор 2-й ступени; 5 — регулятор давления; 6 — резервуары

Применение высоконапорной однотрубной системы позволяет отказаться от сооружения участковых сборных пунктов и перенести операции по сепарации нефти на центральные сборные пункты. Благодаря этому достигается максимальная концентрация технологического оборудования, укрупнение и централизация сборных пунктов, сокращается металлоемкость нефтегазосборной сети, исключается необходимость строительства нефтеперкачивающих и компрессорных станций на территории промысла, обеспечивается возможность утилизации попутного нефтяного газа с самого начала разработки месторождений.

Недостатком системы является то, что из-за высокого содержания газа в смеси (до 90% по объему) в нефтегазосборном трубопроводе имеют место значительные пульсации давления и массового расхода жидкости и газа. Это нарушает устойчивость трубопроводов, вызывает их разрушение из-за большого числа циклов нагружения и разгрузки металла труб, отрицательно влияет на работу сепараторов и контрольно-измерительной аппаратуры.

Высоконапорная однотрубная система сбора может быть применена только на месторождениях с высокими пластовыми давлениями.

Рис. 5.3. Принципиальная схема напорной системы сбора: 1 — скважины; 2 — сепаратор 1-й ступени; 3 — регулятор давления типа «до себя»; 4 — газопровод; 5 — насосы; 6 — нефтепровод; 7 — сепаратор 2-й ступени;

8 — резервуар; ДНС — дожимная нефтеперекачивающая станция

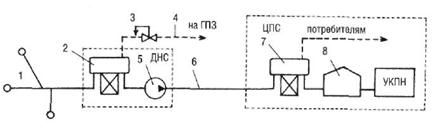

Напорная система сбора (рис. 5.3), разработанная институтом Гипровостокнефть, предусматривает однотрубный транспорт нефти и газа на участковые сепарационные установки, расположенные на расстоянии до 7 км от скважин, и транспорт газонасыщенной нефти в однофазном состоянии до ЦПС на расстояние 100 км и более.

Продукция скважин подается сначала на площадку дожимной нефтеперекачивающей станции (ДНС), где при давлении 0,6...0,8 МПа в сепараторах 1-й ступени происходит отделение части газа, транспортируемого затем на ГПЗ бескомпрессорным способом. Затем нефть с оставшимся растворенным газом центробежными насосами перекачивается на площадку центрального пункта сбора, где в сепараторах 2-й ступени происходит окончательное отделение газа. Выделившийся здесь газ после подготовки компрессорами подается на ГПЗ, а дегазированная нефть самотеком (высота установки сепараторов 2-й ступени 10... 12 м) в сырьевые резервуары.

Применение напорной системы сбора позволяет:

• сконцентрировать на ЦПС оборудование по подготовке нефти, газа и воды для группы промыслов, расположенных в радиусе 100 км;

• применять для этих целей более высокопроизводительное оборудование, уменьшив металлозатраты, капитальные вложения и эксплуатационные расходы;

• снизить капиталовложения и металлоемкость системы сбора, благодаря отказу от строительства на территории промысла компрессорных станций и газопроводов для транспортировки нефтяного газа низкого давления;

• увеличить пропускную способность нефтепроводов и уменьшить затраты мощности на перекачку вследствие уменьшения вязкости нефти, содержащей растворенный газ.

Недостатком напорной системы сбора являются большие эксплуатационные расходы на совместное транспортирование нефти и воды с месторождений до ЦПС и соответственно большой расход энергии и труб на сооружение системы обратного транспортирования очищенной пластовой воды до месторождений для использования ее в системе поддержания пластового давления.

В настоящее время в развитых нефтедобывающих регионах применяют системы сбора, лишенные указанных недостатков (рис. 5.4).

В настоящее время в развитых нефтедобывающих регионах применяют системы сбора, лишенные указанных недостатков (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Принципиальные схемы современных систем сбора нефти: а — с подготовкой нефти в газонасыщенном состоянии на ЦПС; б — с подготовкой нефти в газонасыщенном состоянии на КПС; 1 — скважины; 2 — сепаратор 1-й ступени; 3 — регулятор давления типа «до себя»; 4 — газопровод; 5 — насосы; 6 — нефтепровод;

7 — сепаратор 2-й ступени; 8 — резервуар; ДНС — дожимная нефтеперекачивающая станция

Система, изображенная на рис. 5.4а, отличается от традиционной напорной тем, что еще перед сепаратором первой ступени в поток вводят реагент деэмульгатор, разрушающий водонефтяную эмульсию. Это позволяет отделить основное количество воды от продукции скважин на ДНС. На центральном же сборном пункте установка комплексной подготовки нефти расположена перед сепаратором второй ступени. Это связано с тем, что нефть, содержащая растворенный газ, имеет меньшую вязкость, что обеспечивает более полное отделение воды от нее.

Особенностью схемы, изображенной на рис. 5.4б, является то, что установка комплексной подготовки нефти перенесена ближе к скважинам. ДНС, на которой размещается УКПН, называется комплексным сборным пунктом (КСП).

Рассмотрим далее современные системы с точки зрения их конструктивных особенностей, состава и компоновки сооружений и оборудования.

Начнем с ранее широко распространенной, а теперь существующей только на старых промыслах самотечной системы, основанной на принципе индивидуального разделения (сепарации) продукции каждой скважины. Принципиальная технологическая схема самотечной системы приведена на рис. 5.1, а принципиальная схема сооружений – на рис. 5.5.

|

Наибольшее распространение получила напорная герметизированная система сбора нефти и газа (рис. 5.6) и высоконапорная герметизированная система сбора нефти и газа (рис. 5.7). Принципиально новым и главным в этих системах является способ транспортирования газонасыщенной нефти.

|

Рис. 5.5. Принципиальная схема сооружений самотечной системы сбора нефти и газа: 1 — индивидуальная сепарационно-замерная установка; 2 — фонтанные скважины и скважины, оборудованные насосами; 3 — групповая сепарационно-замерная установка; 4 — компрессорная установка; 5 — сборный пункт; 6 — сброс воды в поглощающие скважины; 7 — товарный парк и установка комплексной подготовки нефти; 8 — газопроводы;

9 — нефтепроводы

Рис 5.6. Принципиальная схема сооружений напорной герметизированной системы сбора нефти и газа (разработчик — Гипровостокнефть) 1 — групповая замерная установка; 2 — участковая сепарационная установка;

3 — участковая сепарационно-дожимная установка; 4 — концевые сепарационные установки на центральном сборном пункте

По напорной системе продукция скважин поступает на групповые замерные установки, на которых периодически замеряют только дебиты скважин. Далее нефтегазовая смесь по одной трубе поступает на участковые сепарационные установки, где осуществляется первая ступень сепарации. Давление в сепараторах первой ступени принимается из условия бескомпрессорного транспорта выделяющегося газа на газоперерабатывающий завод или другим потребителям.

После отделения части газа в сепараторах первой ступени нефть с оставшимся в ней растворенным газом транспортируется под давлением в сепараторах или насосами до центрального пункта сбора, где осуществляются вторая и третья ступени сепарации. Отсепарированный газ подается на газоперерабатывающий завод, а нефть – на технологические установки для дальнейшей ее подготовки.

|

Рис. 5.7. Принципиальная схема сооружений высоконапорной системы сбора нефти и газа (разработчик — Грозненский нефтяной институт): 1 — централизованная сепарационная установка; 2 — выкидные линии от скважин; 3 — установка первой ступени сепарации; 4 — холодильная установка; 5 — сепаратор после холодильной установки; 6 — компрессор; 7 — установка второй ступени сепарации; 8 — центральный пункт сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС); 9 — сборник товарной нефти; 10 — нефтеперекачивающая станция; УПН — установка подготовки нефти; УПВ — установка подготовки воды; КНС — кустовая нефтеперекачивающая станция; ГПЗ — газоперерабатывающий завод

5.2. Дожимные нефтеперекачивающие станции.

Дожимные нефтеперекачивающие станции (ДНС) применяются при обустройстве месторождений тогда, когда пластовой энергии не хватает для транспорта продукции скважин до ЦПС. На дожимных нефтеперекачивающих станциях производится первая ступень сепарации нефти от газа в целях дальнейшего разделения транспорта жидкости центробежными насосами, а газа под давлением сепарации. В настоящее время применяются блочные ДНС заводского изготовления.

Замерное оборудование. В зависимости от конкретных условий для замера дебитов скважин в системе сбора нефти и газа применяются различные автоматизированные замерные установки: ЗУГ — замерная установка групповая, АГУ – автоматизированная групповая установка, АГЗУ — автоматизированная групповая замерная установка, блочные автоматизированные замерные установки типа «Спутник» и пр.

Все эти установки обеспечивают автоматическое переключение скважин на замер, автоматическое измерение дебита, контроль за работой скважин по поступлению продукции, а также автоматическую блокировку скважин при аварийном состоянии установки. Принцип Действия групповых замерных установок аналогичен. Установки различаются по рабочему давлению, числу подключаемых скважин максимальным измеряемым дебитам скважин. Наибольшее распространение получили блочные автоматизированные замерные установки типа «Спутник», главная отличительная особенность которых — блочное исполнение и комплектная поставка.

Сепарационные установки в технологической системе сбора нефти и газа обеспечивают разделение продукции на газовую и жидкую фазы, измерение количества жидкости и газа, бескомпрессорную подачу газа на газоперерабатывающий завод или другим потребителям, а также подачу нефти с оставшимся в ней растворенным газом под давлением установки или насоса на центральный пункт подготовки нефти, газа и воды.

Применяемые нефтегазовые сепараторы, как правило, выполняются в блочном исполнении и их можно классифицировать по следующим основным признакам:

• расположению основных элементов – на вертикальные и горизонтальные;

• конструктивному исполнению – на одноемкостные (все секции заключены в одной емкости) и двухъемкостные (секции размещены в двух емкостях, расположенных одна под другой;

• технологическому назначению – на двухфазные (разделяют продукцию скважин на жидкую и газовую фазы), трехфазные – разделяют поток на нефть, газ и воду.

Для окончательной сепарации нефти, поступающей на центральный пункт сбора и подготовки нефти, газа и воды и для предварительного сброса пластовой воды применяются концевые совмещенные сепарационные установки КССУ (рис. 5.8). Пропускная способность этих установок по нефти составляет 1000, 2000 и 5000 м3/сут.

Нефтегазоводяная смесь поступает на установку через приемный патрубок (6) и попадает в раздаточный коллектор (5), в котором имеются отверстия, пропускающие одинаковое количество жидкости за счет увеличения их диаметра по длине коллектора. Из этих отверстий нефтегазоводяная смесь с большой скоростью поднимается через водяную подушку, в которую в необходимых случаях добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Происходит разделение смеси на нефть, газ и воду, которые по отдельным линиям (2,11 и 12) отводятся из сепаратора.

Рис. 5.8. Схема концевой совмещенной сепарационной установки (КССУ): 1 — корпус сепаратора; 2 — газоотводящий коллектор; 3 — регулятор давления «до себя»; 4 — люк; 5 — распределительный коллектор; 6 — ввод жидкости; 7,8 — исполнительные механизмы соответственно для сброса воды и нефти; 9 — поплавок;

10 — двухфазный поплавок «вода—нефть»; 11, 12 — дренажные линии соответственно для нефти и воды

5.3. Центральные пункты сбора нефти. Основные характеристики ЦПС.

Центральные пункты сбора нефти являются заключительным звеном в каждой системе сбора нефти и газа. В каждом нефтедобывающем районе, как правило, располагается один пункт сбора и подготовки нефти, газа и воды.

Система подготовки нефти на ЦПС включает в себя комплекс технологического оборудования и сооружений, предназначенных для получения товарной нефти, ее учета и дальнейшего транспорта, для очистки сточных вод, первичной подготовки газа концевых ступеней сепарации к транспорту.

Как правило, центральные пункты сбора размещают на базовом месторождении, добыча на котором составляет 40% и более общей добычи района в период его максимального развития, независимо от направления магистрального транспорта нефти. При отсутствии в районе базового месторождения ЦПС размещают на месторождении, ближайшем к начальной точке магистрального нефтепровода.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-14; Просмотров: 4150; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!