КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Внутреннее строение Земли. Литосфера и ее экологические функции

|

|

|

|

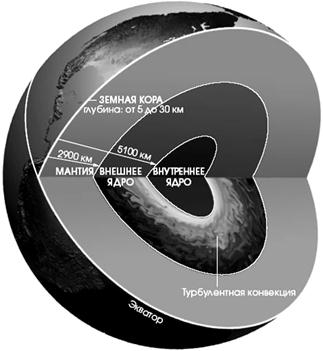

Внутреннее строение Земли. Верхняя оболочка Земли - земная кора - самая неоднородная и сложно устроенная (рис. 11). Выделяют два основных типа земной коры: океанический (базальтовый) и континентальный (гранито-гнейсовый) с прерывистым осадочным слоем.

Океанская кора по своему составу примитивна и представляет верхний слой дифференцированной мантии, сверху перекрытый тонким слоем пелагических осадков. В составе океанской коры выделяют три слоя. Самый верхний слой — осадочный — представлен карбонатными осадками. На больших глубинах отлагаются бескарбонатные глубоководные красные глины. Средняя мощность океанских осадков не превышает 500 м и только у подножия материковых склонов, особенно в районах крупных речных дельт, она возрастает до 12—15 км. Второй слой океанской коры в верхней части слагается подушечными лавами базальтов. Ниже располагаются долеритовые дайки того же состава. Общая мощность второго слоя океанской коры составляет 1,5 км и редко достигает 2 км. Под дайковым комплексом располагаются габбро. Мощность габбро-серпентинитового слоя достигает 5 км. Таким образом, общая мощность океанской коры без осадочного чехла составляет 6,5 — 7 км.

Рис. 11. Внутреннее строение Земли.

Континентальная кора резко отличается от океанской. Ее мощность меняется от 20 — 25 км под островными дугами до 80 км под молодыми складчатыми поясами Земли: Альпийско-Гималайским и Андийским. В континентальной коре выделяют три слоя. Мощность верхнего осадочного слоя меняется в широких пределах: от практического отсутствия до 10—15 км. Средняя мощность осадков составляет около 3 км. Под осадочным слоем находятся толщи с преобладанием в них пород гранитоидного ряда. Под гранитным слоем располагается базальтовый слой, сходный по составу с породами океанской коры. Как континентальная, так и океанская кора подстилаются породами верхней мантии. Земная кора состоит из силикатов и алюмосиликатов. В ней преобладают кислород (43,13 %), кремний (26 %) и алюминий (7,45 %), представленные главным образом в форме оксидов, силикатов и алюмосиликатов.

Мантия (рис. 8) — силикатная оболочка Земли, расположенная между подошвой земной коры и поверхностью ядра и составляющая 67,8 % общей массы Земли. Мантия состоит из трех слоев. Верхние два слоя, образующие верхнюю мантию, имеют толщину 850-900 км, нижний слой мантии - 2000 км. Верхнюю часть мантии, залегающую непосредственно под земной корой, называют субстратом.  Под океанами в верхней мантии выделяют также слой с пониженной скоростью распространения сейсмических волн — астеносферу Земли. Считается, что мантийное вещество в этом слое находится частично в расплавленном состоянии.

Под океанами в верхней мантии выделяют также слой с пониженной скоростью распространения сейсмических волн — астеносферу Земли. Считается, что мантийное вещество в этом слое находится частично в расплавленном состоянии.

Земное ядро состоит из двух слоев (рис. 8) — внешнего (жидкого) ядра и внутреннего (твердого). Радиус внутреннего твердого ядра примерно равен 1200-1250 км, толщина переходного слоя между внутренним и внешним ядрами приблизительно равна 140—150 км, а толщина внешнего жидкого ядра, которое начинается с глубины 2870 — 2920 км, равна примерно 3000 км. Масса земного ядра составляет 32% всей массы Земли, а его объем — около 16 % объема всей Земли. Земное ядро примерно на 90 % состоит из железа с добавками кислорода, серы, углерода, водорода и, возможно, кремнезема; внутреннее — из железо-никелевого сплава метеоритного состава. Температура, согласно расчетным данным, во внутреннем ядре составляет несколько 4000 - 5000 °С.

Неоднократное объединение и новое деление массивов суши, «закрытие» и появление океанов, т. е. изменение планетарного рельефа Земли, в настоящее время не вызывают у ученых сомнений. Но по вопросу, почему и как это происходило, единого мнения нет. Одни ученые придерживаются того мнения, что суша возникала и погружалась без горизонтальных перемещений материков - гипотеза «фиксизма». Другие считают, что материки постоянно перемещались - «сходились» и «расходились» - гипотеза «мобилизма». Эту гипотезу выдвинул А. Вегенер. Он предположил, исходя из очертаний континентов, что в карбоне существовал единый массив суши, названный им Пангеей (греч. — «вся земля»). Пангея раскололась на Лавразию и Гондвану. 135 млн. лет назад Африка отделилась от Южной Америки, а 85 млн. лет назад Северная Америка — от Европы; 40 млн. лет назад Индийский материк столкнулся с Азией и появились Тибет и Гималаи.

Эта теория нашла поддержку только к концу XX в. и получила широкое признание. Кроме того, была выдвинута новая концепция тектоники литосферных плит. Сторонники ее полагают, что литосфера Земли состоит из шести крупных и многих мелких плит, «плавающих» по астеносфере. Плиты ограничены сверхглубинными разломами, совпадающими либо с рифтовыми долинами в осевой части серединно-океанических хребтов, либо с глубоководными желобами. Крупными плитами являются: Евроазиатская, Американская, Африканская, Тихоокеанская, Индийская и Антарктическая.

Процесс раздвига литосферных плит происходит по линии подводных хребтов к линии желобов со скоростью от 1 до 6 см в год. Это установлено по снимкам, сделанным с искусственных спутников Земли. По образовавшимся трещинам происходит излияние базальтовой лавы, которая, застывая, образует своеобразные клинья, распирающие и смещающие по горизонтали смежные плиты. Океанические литосферные плиты, перемещаясь, подвигаются под соседние континентальные плиты. При этом происходит разогревание краев плит и плавление литосферы, проявляется вулканизм и активизируется сейсмическая активность, например на Тихоокеанском побережье Евразии. Происходит смятие в складки осадочных слоев, перекрывающих плиту. Сталкивающиеся литосферные плиты приводят к образованию горноскладчатых сооружений. Примером могут служить горные системы Альп, Кавказа, Памира и Гималаев, возникшие в результате столкновения южных литосферных плит с Евразией. Эту теорию подтверждают и биологические данные о распространении животных на нашей планете. Теория дрейфа континентов, основанная на тектонике литосферных плит, ныне общепринята в геологии.

Литосферой называют каменную оболочку Земли, все компоненты которой находятся в твердом кристаллическом состоянии. Она включает земную кору, подкоровую верхнюю мантию и подстилается астеносферой.

Экологическая функция литосферы, согласно В. Т. Трофимову, слагается из трех частей:

1. Ресурсная функция литосферы определяет значение минерального, органического и органоминерального сырья литосферы, составляющего основу для жизни и деятельности биоты как в качестве биогеоценоза, так и антропогенеза. По мнению В.Т.Трофимова и др. (1997), она включает следующие аспекты: ресурсы, необходимые для жизни и деятельности биоты; ресурсы, необходимые для жизни и деятельности человеческого общества; ресурсы как геологическое пространство, необходимое для расселения и существования биоты, в том числе человеческого общества.

2. Геодинамическая функция литосферы. Под геодинамической функцией литосферы понимается способность последней к проявлению и развитию природных и антропогенных геологических процессов и явлений, в той или иной мере влияющих на условия жизнеобитания, жизнедеятельности биоты и особенно человеческого общества.

Исходя из степени воздействия на биоту, в том числе и на человека, все геодинамические процессы можно разделить на две группы. Одни процессы в силу своей масштабности и скорости проявления не способны оказывать прямого негативного влияния на живые организмы, а другие действуют на биоту в форме катастрофических явлений и стихийных бедствий и, таким образом, являются опасными природными процессами. К первым относятся, например, перемещения литосферных плит, тектонические медленные вертикальные и горизонтальные движения, выветривание, осадконакопление. Ко вторым относятся оползни, землетрясения, извержения вулканов.

3. Геофизико-геохимическая функция литосферы. Эта функция определяется как свойство геофизических и геохимических полей (неоднородностей) природного и антропогенного происхождения влиять на состояние биоты и здоровье человека. Участки с высоким содержанием химических элементов, сильно отличающимся от геохимического фона, называются участками с геохимической аномалией. Выделяются естественные геофизические поля — магнитное, гравитационное, геотермическое и искусственно возбужденные электрические поля постоянных токов и геофизические аномалии.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение понятию «географическая оболочка».

2. Какова функция озонового слоя атмосферы?

3. В чем отличие газового состава современной атмосферы от протоатмосферы?

4. Какие гипотезы объясняют появление гидросферы Земли?

5. Назовите отличия в составе океанической и континентальной коры.

6. Какие факты подтверждают теорию тектоники литосферных плит?

7. В чем заключается геофизико-геохимическая функция литосферы?

Глава 7. Особенности биологического уровня организации материи

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1219; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!