КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристики логических элементов

|

|

|

|

Логические, схемотехнические и эксплуатационные свойства логических элементов определяются совокупностью характеристик и параметров, к которым относят:

Ø функции логических элементов;

Ø логические соглашения;

Ø коэффициенты объединения по входу и выходу;

Ø коэффициент разветвления;

Ø быстродействие;

Ø мощность потребления;

Ø работа переключения;

Ø входные и выходные напряжения и токи;

Ø статическая и динамическая помехоустойчивость;

Ø надежность элементов;

Ø допустимые величины механических воздействий, диапазоны давления и температуры окружающей среды, устойчивость к радиационным воздействиям;

Ø масса, стоимость и конструктивное оформление.

В большинстве случаев указанные характеристики и параметры относятся и к ИМС, на которых реализованы логические элементы.

Коэффициент объединения по входуN 1 характеризует число логических входов логического элемента — обычно 1, 2, 3, 4 или 8 (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Примеры значений коэффициента N 1

Коэффициент объединения по выходуN 0 характеризует допустимое количество соединенных между собою выходов логических элементов с целью создания новых функций.

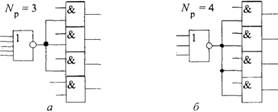

Коэффициент разветвления по выходуN p характеризует нагрузочную способность логического элемента, то есть максимальное число входов идентичных схем, которое может быть одновременно подключено к выходу данного элемента без нарушения его работоспособности (рис. 2.7). В состав серий ИМС обычно входят элементы с малой нагрузочной способностью (N p = 3...15) и с большой (N p = 30...50).

Рис. 2.7. Подключение нагрузки: а — N p = 3; б — N p = 4

Приняты следующие определения и буквенные обозначения электрических параметров цифровых микросхем (ДСТУ 2883-94):

Ø входные UI и выходные UO уровни напряжений (индексы — от английских слов Input и Output);

Ø входные напряжения низкого UIL и высокого UIH уровней; для них устанавливаются максимальное значение низкого уровня UIL max и минимальное значение высокого уровня UIH min (рис. 2.8 а);

Ø выходные напряжения низкого UOL и высокого UOH уровней; для них установлены максимальное значение низкого уровня UOL max и минимальное значение высокого уровня UOH min (рис. 2.8 б);

Ø входной II и выходной IO токи;

Ø входной ток IIL — при низком уровне напряжения на входе, IIH — при высоком;

Ø выходной ток IOL — при низкому уровне напряжения на входе, а IOH — при высоком;

Ø UCC — значение напряжения источника питания;

Ø ICC —ток, потребляемый ИМС от источника питания;

Ø PCC — мощность, потребляемая ИМС от источника питания;

Ø входные пороговые напряжения, при которых происходит переключение элемента: UTIH — наименьшее значение для высокого уровня и UTIL — наибольшее значение для низкого уровня.

Рис. 2.8. Обозначение уровней напряжения: а — входных; б — выходных

Основные параметры логических элементов определяют с помощью входной, выходной и передаточной характеристик. Типовые графики этих характеристик для инвертирующих элементов транзисторно-транзисторной логики представлены на (рис. 2.9).

Входная характеристика логического элемента II = f (UU) — это зависимость входного тока от изменения входного напряжения. Токи, втекающие в схему элемента, считаются положительными, а вытекающие — отрицательными (рис. 2.9 а). Из этой характеристики определяют входные токи IIL для напряжения UIL max и ток IIH для напряжения UIH min.

Рис. 2.9. Характеристики логического транзисторно-транзисторного элемента:

а — входная; б — выходная; в — передаточная

Выходная характеристика логического элемента UO = f (IO) определяет зависимость выходного напряжения от тока нагрузки для состояний высокого и низкого уровней (рис. 2.9 б). Из этой характеристики определяют допустимые значения токов: + IOL — при низком уровне выходного напряжения UOL max и – IOH — при высоком уровне напряжения UOH min (рис. 2.9 б).

Передаточная характеристикаUO = f (UI) — это зависимость выходного напряжения от входного (рис. 2.9 в). Из этой характеристики определяют значение помехоустойчивости для низкого уровня на входе ML (отпирающая помеха) и для высокого уровня на входе MH (запирающая помеха):

ML = UTIL – UIL max ; MH = UIH min – UTIH.

Средняя мощность  потребляемая элементом от источника питания вычисляется по формуле

потребляемая элементом от источника питания вычисляется по формуле

= UCC (ICCL + ICCH) / 2 = UCC

= UCC (ICCL + ICCH) / 2 = UCC  ,

,

где ICCL, ICCH — токи потребления при низком и высоком уровнях напряжения на выходе соответственно;  — средний ток потребления. Современные элементы потребляют мощность от микроватт до десятков милливатт.

— средний ток потребления. Современные элементы потребляют мощность от микроватт до десятков милливатт.

Потенциальные сигналы характеризуются значением логического перепада (амплитудой) UM = UH – UL и длительностью положительного tWH и отрицательного tWL перепадов (рис. 2.10). Перепады напряжений часто называют положительными и отрицательными импульсами.

Рис. 2.10. Измерение параметров сигнала: а — амплитуды; б, в — длительности перепадов

Для измерения временных параметров сигнала устанавливают условные уровни в долях амплитуды — 0,1; 0,5 и 0,9.

Быстродействие микросхем определяют по значениям следующих длительностей:

Ø фронта tLH и спада tHL (рис. 2.11 а);

Ø собственно включения tTHL и выключения tTLH (рис. 2.11 б); и их задержки соответственно tDHL и tDLH;

Ø задержек распространения сигнала при включении tPHL и выключении tPLH (рис. 2.11 в).

Рис. 2.11. Измерение временных параметров сигналов:

а — фронта tLH и спада tHL; б — времени включения tTHL и выключения tTLH;

в — времени задержек распространения сигнала при включении tPHL и выключения tPLH

Для практических расчетов используют среднее время задержки распространения сигнала

t P = (tPHL + tPLH) / 2.

Для оценки качества элемента широко используют обобщенный параметр — работу переключения

A П =  ∙ t P.

∙ t P.

Если мощность  измеряется в милливаттах, а время задержки — в наносекундах, то работа переключения A П выражается в пикоджоулях (пДж). Значение обобщенного параметра A П находится в пределах 0,1-200 пДж. Чем меньше значение A П, тем лучшими характеристиками обладает логический элемент.

измеряется в милливаттах, а время задержки — в наносекундах, то работа переключения A П выражается в пикоджоулях (пДж). Значение обобщенного параметра A П находится в пределах 0,1-200 пДж. Чем меньше значение A П, тем лучшими характеристиками обладает логический элемент.

Надежность ИМС характеризуется тремя взаимозависимыми показателями:

Ø интенсивностью отказов λ = n / (mt), где n — число отказов за время испытания, час; m — общее количество испытуемых микросхем;

Ø наработкой на отказ T = 1 /λ;

Ø возможностью безотказной работы на протяжении заданного интервала времени P = exp (– λ t).

Для современных ИМС интенсивность отказов λ = (10 - 7 -10 - 8). Приняв, что λ = 10 - 8, t = 15000, получим значение вероятности безотказной работы P (t) = 0,998 или 99,8%.

По конструктивно-технологическому исполнению микросхемы подразделяются на пять групп, которым присвоены следующие обозначения (ДСТУ 3212-95):

Ø полупроводниковым на биполярных транзисторах — 1, 6;

Ø полупроводниковым на полевых транзисторах — 5, 7;

Ø гибридным — 2, 4;

Ø другим (пленочным, вакуумным, керамическим и т.д.) — 3;

Ø резервным — 0, 8, 9.

Указанные группы микросхем по конструктивно-технологическому исполнению подразделяются на подгруппы, которым присваиваются следующие обозначения:

Ø для первой группы: комбинированные структуры с биполярными и полевыми транзисторами — 0; структура на биполярных транзисторах с изоляцией p - n переходами или диэлектриком — соответственно 1, 2; на транзисторах с инжекционной интегрированной логикой — 3; резерв — 4-9;

Ø для второй группы: структура на полевых транзисторах n - или p -типа — соответственно 5, 6; с симметричной комплементарной структурой — 7; структуры с зарядовой связью — 8; резерв — 1-4, 9;

Ø для третьей группы (гибридные микросхемы): толстопленочные — 1; тонкопленочные — 2; комбинированные — 3; резерв — 4-9;

Ø для четвертой группы: толстопленочные — 4; тонкопленочные — 2; комбинированные — 3; резерв — 4-9.

По функциональному назначению микросхемы подразделяются на группы, которым присваиваются следующие обозначения:

Ø генераторы — Г;

Ø коммутаторы и ключи — К;

Ø логические элементы — Л;

Ø многофункциональные схемы — X;

Ø наборы элементов — Н;

Ø преобразователи сигналов — П;

Ø схемы источников вторичного электропитания — Е;

Ø схемы задержки — Б;

Ø схемы сравнения — C;

Ø триггеры — Т;

Ø усилители — У;

Ø формирователи — A;

Ø схемы запоминающих устройств — P;

Ø схемы цифровых устройств — И;

Ø схемы вычислительных средств — В.

В каждой функциональной группе различают виды, например:

Ø логических элементов: ЛИ — элемент И; ЛН — элемент НЕ; ЛЛ — элемент ИЛИ; ЛА — элемент НЕ - И; ЛЕ — элемент НЕ - ИЛИ; ЛР — элемент НЕ - И - ИЛИ; ЛД — расширители; ЛП — прочие;

Ø триггеров: ТВ — универсальные (тип JK); TP — с раздельной записью (тип RS); ТМ — с задержкой (тип D); ТК — комбинированные; ТП — прочие;

Ø схем вычислительных средств: BE — микро-ЭВМ; ВМ — микропроцессоры; ВС — микропроцессорные секции; ВУ — схемы микропрограммного управления; ВБ — схемы синхронизации; ВВ — схемы интерфейса; ВН — времязадающие схемы; ВП — прочие.

Для характеристики материала и типа корпуса по ГОСТ 174-67 перед цифровым обозначением серии добавляются следующие буквы;

Ø P — для пластмассового корпуса типа 2;

Ø M — для керамического, металлокерамического корпуса типа 2;

Ø E — для металлополимерного корпуса типа 2;

Ø C — для стеклокерамического корпуса типа 2 и др.

Для некоторых микросхем буквенные обозначения типа корпуса не применяют.

Присвоение обозначений микросхемам осуществляет в централизованном порядке главная организация по стандартизации изделий электронной техники.

Обозначение микросхемы должно состоять из следующих элементов:

Ø первый и второй элементы — две цифры, характеризующие соответственно группу и подгруппу микросхемы по конструктивно-технологическому исполнению;

Ø третий элемент — две цифры, обозначающие порядковый номер разработки серии микросхем;

Ø четвертый элемент — две буквы, характеризующие соответственно группу и вид микросхемы;

Ø пятый элемент — две цифры, обозначающие порядковый номер разработки микросхемы.

Три первых элемента определяют серию микросхем. В случае необходимости после обозначения порядкового номера разработки микросхемы по функциональному назначению дополнительно проставляются буквы от А до Я, характеризующие отличие микросхем одного типа по электрическим параметрам. Такая буква во время маркировки может быть заменена цветной точкой. Буква или цвет маркировочной точки указываются в технических условиях микросхем конкретных типов.

Примеры условного обозначения микросхем:

Ø 5704ВГ03 — полупроводниковый программируемый контроллер управления динамической памятью с симметричной комплементарной структурой серии 5704; номер разработки серии — 04, номер разработки микросхемы в данной серии по функциональному назначению — 03 (рис. 2.12);

Ø 1101УД06 — полупроводниковая микросхема серии 1101, порядковый номер разработки серии — 01, структура на биполярных транзисторах с изоляцией p - n переходом, операционный усилитель постоянного тока, порядковый номер разработки микросхемы в данной серии по функциональному назначению — 06.

Рис. 2.12. Структура условного обозначения программируемого контроллера памяти

с симметричной комплементарной структурой 5704ВГ03

Перед условным обозначением микросхем указывается сокращенное название государства-разработчика — У (Украина). Для микросхем с шагом 1,27 или 2,54 мм между выводами корпуса, которые поставляются на экспорт, вначале условного обозначения после буквы У проставляется буква Е, например:

Ø УЕ1217УД06 — микросхемы серии 1217, выпущенные в Украине в экспортном исполнении (шаг выводов 1,27 или 2,54 мм) в пластмассовом корпусе типа 2.

В ранее принятых обозначениях ИМС широкого применения вначале ставили букву К.

Примечание: Условные обозначения ИМС, которые выпускались до 1991 года в СССР, устанавливались по ОСТ 11073.915-80. В соответствии с отраслевым стандартом, условное обозначение микросхем состояло из четырех цифробуквенных элементов.

Первый элемент — цифра, которая обозначает конструктивно технологическую группу: полупроводниковых — 1, 5, 6, 7; гибридных — 2, 4 8; прочих (пленочных, керамических) — 3.

Второй элемент, состоящий из двух или трех цифр, обозначает порядковый номер серии.

Третийдвухбуквенный элемент определяет функциональное назначение ИМС: первая буква — подгруппу; вторая — вид в подгруппе, что совпадает с ДСТУ 3212-95.

Четвертый элемент — это порядковый номер разработки ИМС данного типа в серии. Первый и второй элементы вместе обозначают серию ИМС, перед которой могут проставляться буквы, характеризующие тип корпуса.

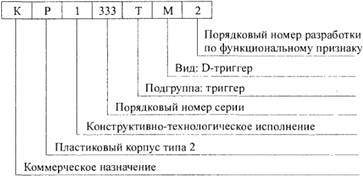

В дальнейшем условные обозначения ИМС выбираются по отраслевому стандарту. Для ИМС коммерческого назначения условное обозначение начинается с буквы К, а в экспортном варианте — с букв ЭК. Пример условного обозначения D -триггера ТТЛШ серии КР1333ТМ2 представлен на (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Пример условного обозначения ИМС по ОСТ 11073.915-80

Корпусы микросхем состоят из трех основных частей: кристалла, корпуса для защиты кристалла от климатических воздействий и для удобства монтажа, а также проводников для электрической связи кристалла и выводов корпуса. Имеется четыре основных конструктивно-технологических варианта корпусов (рис. 2.14): пластмассовый, металлостеклянный, стеклокерамический и металлокерамический.

Рис. 2.14. Конструкции корпусов ИМС:

1 — кристалл ИМС; 2 — проволочные проводники; 3 — кристаллодержатель;

4 — выводы; 5 — низкотемпературный припой; 6 — крышка корпуса;

7 — стекло (стеклоприпой); 8 — монтажная площадка; 9 — основание корпуса

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 2691; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!