КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Способы получения и контроля вакуума

|

|

|

|

2.1 Общая характеристика вакуумных насосов

Для создания в установках требуемой степени разрежения применяют разнообразные вакуумные насосы.

Вакуумные насосы классифицируются по назначению на низковакуумные, средневакуумные, высоковакуумные и сверхвысоковакуумные, а в зависимости от принципа действия - на механические и физико-химические.

2.2 Механические вакуумные насосы (Форвакуумные)

По характеру воздействия на откачиваемые газы механические насосы разделяются на объемные и молекулярные. Объемные насосы осуществляют откачку за счет периодического изменения объема рабочей камеры. Конструктивные варианты: поршневые, жидкостно-кольцевые и ротационные. Молекулярные насосы работают за счет передачи молекулам газа количества движения от твердой, жидкой или парообразной быстродвижущейся поверхности. Среди них различают водоструйные, эжекторные, диффузионные, молекулярные с одинаковым направлением движения откачивающей поверхности и молекул газа, турбомолекулярные с взаимно перпендикулярным движением твердых поверхностей и откачиваемого газа.

2.3. Объемная откачка

В процессе объемной откачки выполняются следующие основные операции: 1) всасывание газа за счет расширения рабочей камеры насоса; 2) уменьшение объема рабочей камеры и сжатие находящегося в ней газа; 3) удаление сжатого газа из рабочей камеры в атмосферу или насос предварительного разрежения. В зависимости от выбора конструктивной схемы объемные насосы делятся на поршневые, жидкостно-кольцевые и ротационные.

В поршневых откачка осуществляется за счет периодического изменения объема цилиндра. Быстрота действия современных поршневых насосов составляет 10...4000 л/с. Предельное давление достигает 10 Па. Недостатки поршневых насосов - неравномерность процесса откачки, неполная уравновешенность, большие потери на трение и большая удельная масса.

Быстрота действия жидкостно-кольцевых насосов лежит в пределах от 25 до 500 л/с. Предельное давление водокольцевых насосов 2000 Па. Насосы могут работать от атмосферного давления. Недостатки насосов - большой удельный расход мощности из-за необходимости перемещения жидкости, находящейся в насосе, и большая удельная масса.

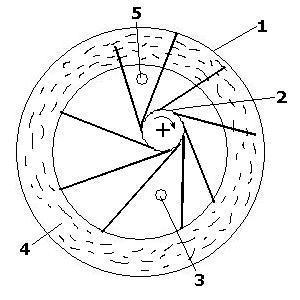

Жидкостно-кольцевые насосы, рис.2.4. имеют в цилиндрическом корпусе 1 эксцентрично расположенное рабочее колесо 2 с неподвижно закрепленными лопатками. Жидкость внутри корпуса под действием центробежных сил прижимается к стенкам корпуса и создает жидкостное кольцо 4. Между кольцом и лопатками образуются ячейки, их объем вначале увеличивается, и газ через отверстие 3 поступает в насос. Затем объем уменьшается, и сжатый газ через отверстие 5 удаляется.

Рис. 2.4.

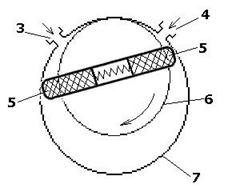

Ротационные вакуумные насосы имеют несколько конструктивных модификаций. Пластинчато-роторный насос, рис.2.5. содержит цилиндрический

Рис. 2.5.

корпус 7 с впускным 4 и выпускным 3 патрубками и эксцентрично расположенный ротор 6, в пазах которого установлены пластины 5. Под действием центробежной силы пластины прижимаются к корпусу, обеспечивая изменение объема рабочей камеры.

Уплотнение зазоров, предотвращающее перетечку газа, осуществляется вакуумным маслом.

Предельное давление одноступенчатых роторных насосов достигает 1 Па, двухступенчатых 0,001 Па. Оно определяется кроме газовыделения материалов насоса объемом вредного пространства и давлением насыщенных паров масла.

2.4. Пароструйные насосы

Относятся к молекулярным насосам. Принцип их действия основан на передаче молекулам газа количества движения от парообразной быстродвижущейся поверхности. Подразделяются на эжекторные и диффузионные.

Взаимодействие откачиваемого газа со струей пара зависит от глубины вакуума. При низком вакууме молекулы, находящиеся в пограничном с паровой струей слое за счет внутреннего трения увлекают другие слои газа. По этому принципу работают эжекторные насосы.

В области высокого вакуума все молекулы откачиваемого газа, перемещаясь за счет самодиффузии, непосредственно взаимодействуют с движущейся струей пара. По этому принципу работают диффузионные насосы. Пароструйный насос не может работать самостоятельно, а всегда в комплексе с насосом предварительного вакуума, как правило, с вращательным вакуумными насосами обьемного действия.

Корпуса пароструйных насосов изготавливают из стекла и металла. К достоинствам стеклянных насосов относят простоту изготовления и надежную герметичность; к недостаткам - слабую стойкость стекла к механическим и термическим воздействиям.

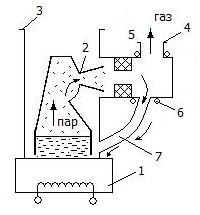

Эжекторный насос, рис. 2.15., состоит из кипятильника 1, сверхзвукового - эжекторного сопла Лаваля 2, камеры смешения 5, впускного и выпускного фланцев 3 и 4. Камера смешения теплоизолирована от корпуса насоса. На выпускном патрубке имеется холодильник 6, охлаждаемый проточной водой, сконденсировавшийся на его стенках пар стекает в кипятильник по трубке 7, обеспечивающей непрерывную циркуляцию рабочей жидкости в насосе.

Рис. 2.15.

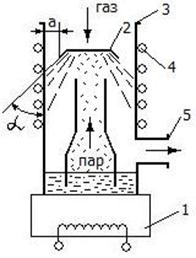

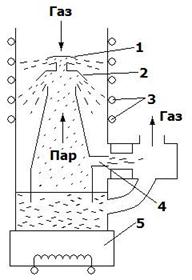

Диффузионный насос, рис.2.16., состоит из кипятильника 1, диффузионного сопла 2, закрепленного на паропроводе 6, холодильника 4, впускного и выпускного патрубков 3 и 5. Пары рабочей жидкости из кипятильника проходят по паропроводу через зонтичное сопло и конденсируются на стенках насоса, охлаждаемых холодильником. За время движения пара от конца сопла до стенок насоса в струю пара диффундирует откачиваемый газ. После конденсации образовавшейся парогазовой смеси выделившийся газ откачивается через выпускной патрубок насосом предварительного разрежения, а сконденсировавшийся пар стекает по стенкам в кипятильник.

Рис.2.16.

Применяют многоступенчатые насосы, например насос с двумя диффузионными ступенями 1, 2 и эжекторной 4 ступенью откачки, рис. 2.22. На схеме 3 - холодильник, 5 - кипятильник, общий для всех ступеней.

Рис. 2.22.

К рабочим жидкостям пароструйных насосов предьявляют следующие требования: 1) минимальная упругость паров при комнатной температуре и максимальная при рабочей температуре в кипятильнике; 2) стойкость к разложению при нагревании; 3) минимальная способность растворять газы; 4) химическая стойкость к откачиваемым газам; 5) малая теплота парообразования.

Минимальная упругость паров при 20ºС нужна для получения наименьшего предельного давления насоса. Максимальное давление паров при рабочей температуре увеличивает выпускное давление и снижает требуемую мощность подогревателя. Растворимость газов в рабочей жидкости приводит к увеличению обратного потока. При малой теплоте парообразования нужна меньшая мощность нагревателя.

В качестве рабочей жидкости применяют ртуть, минеральные масла, сложные эфиры органических спиртов и кислот, кремнийорганические соединения. Ртуть (Р1, Р2), стойка к окислению, однородна по составу, не разлагается, не растворяет газы и обладает высокой упругостью паров при нагреве. Но ртуть ядовита, химически активна к цветным металлам и обладает высокой упругостью паров при 20ºС.

Минеральные масла (ВМ1, ВМ5) получают из нефти. Характеризуются низкой упругостью пара при комнатной температуре и удовлетворительной термостойкостью, однако они образуют смолистые налеты на деталях насоса и окисляются.

Эфиры и кремнийорганические жидкости имеют очень низкое давление паров при комнатной температуре и высокую стойкость к окислению, но они дороги, поэтому применяются ограниченно - для получения сверхвысокого вакуума.

2.5. Ловушки

Так как предельное давление пароструйных насосов обусловлено обратным потоком паров рабочей жидкости из насоса в откачиваемый объект, его можно уменьшить, применяя ловушки: конденсирующие, диссоциирующие, адсорбирующие. Ловушка должна удовлетворять двум противоречивым требованиям: обладать максимальным защитным действием и наибольшей удельной проводимостью.

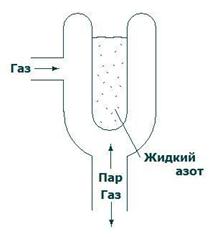

Для охлаждения конденсирующих ловушек, рис. 2.24., применяют воду; смесь льда и NaCl - позволяет достичь -18ºС; смесь льда и CaCl2 - позволяет достичь -48ºС; твердую углекислоту со спиртом -78ºС; фреон -120ºС; жидкий воздух -183ºС; жидкий азот -186ºС.

Рис. 2.24.

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 709; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!