КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Экосистемы

|

|

|

|

3.6.1. Понятие экосистемы. Экосистема - основная функциональная единица в экологии. Существует много разных определений этого понятия, но в основе его лежит по сути одно и то же содержание. Согласно представлениям Ю. Одума, живые организмы и их неживое окружение, неразделимо связанные друг с другом, постоянно взаимодействующие и совместно функционирующие на данном участке таким образом, что поток энергии создает четко определенные биотические структуры и круговорот веществ между живой и неживой частями, представляют собой экологическую систему – экосистему.

Экосистема – это совокупность сообществ, взаимодействующих с химическими и физическими факторами, создающими неживую окружающую среду. Другими словами, экосистема - это система, образуемая биотическим сообществом и абиотической средой.

|

Переходная область между двумя смежными экосистемами называется экотон. Экосистема - сообщество живых организмов и среда их обитания, которые функционируют совместно, т. е. обмен вещества и энергии происходит в них во взаимной связи. Различают экосистемы различных уровней организации (см. рис. 3.3).

Термин "экосистема" впервые был предложен в 1935 г. английским экологом А. Тэнсли, хотя представления об экосистеме сформировались очень давно и связаны с концепцией единства организма и среды. Понятия "биоценоза" и "биогеоценоза" как целостных функциональных образований встречаются в трудах немецкого математика XIX века К. Мебиуса; позднее - русских ученых: основателя научного почвоведения В. В. Докучаева, создателя учения о лесе Г. Ф. Морозова, эколога В. Н. Сукачева.

Системный подход к изучению экосистем заключается в определении образующих ее составных частей и взаимодействия с ними объектов окружающей среды, в установлении структуры экосистемы и нахождении функции (закона функционирования экосистемы), определяющей характер изменения компонентов экосистемы и связей между ними под действием внешних объектов.

В современной экологии для анализа экосистем используют три группы методов исследований - полевые наблюдения; эксперименты в поле и лаборатории; моделирование.

3.6.2. Структура биогеоценозов (экосистем). Исходя из того, что одним из главных свойств экосистемы как целостного образования является круговорот вещества и энергии, наиболее важным критерием её структуры и функционирования считают пищевые взаимоотношения популяций, характер трофики (от греч. troje - питание).

В зависимости от выполняемых функций в отношении питания все популяции разделяют на три основные группы: продуценты, консументы и редуценты. Каждый биоценоз (сообщество организмов) в экосистеме включает представителей всех трех трофических групп, хотя эти группы состоят из различных популяций организмов и имеют различный видовой состав. Все организмы, выполняющие в экосистеме (биогеоценозе) одинаковые трофические функции, составляют определенный трофический уровень.

Взаимоотношения между видами разных трофических уровней образуют систему трофических цепей (цепей питания). Трофические цепи, представленные продуцентами и консументами, рассматривают как особую структурную единицу экосистемы - ее пастбищные цепи (пастбищную составляющую).

Процессы деструкции и минерализации органических веществ образуют так называемые цепи разложения (детритные цепи). Между членами трофической цепи складываются сложные отношения, и именно они обеспечивают устойчивость биоценоза, существование и жизнедеятельность популяций и видов.

Основополагающим объектом изучения экологии является взаимодействие пяти уровней организации материи: живые организмы, популяции, сообщества, экосистемы и экосфера.

Экосфера – совокупность живых и неживых организмов (биосфера), взаимодействующих друг с другом и со своей неживой средой обитания (энергией и химическими веществами) в планетарном масштабе.

I. Абиотические компоненты экосистем.

Экосистема состоит из различных живых и неживых компонентов. Неживые, или абиотические, компоненты экосистемы включают различные физические и химические факторы.

К важным физическим факторам относятся: солнечный свет; тень; испарение; ветер; температура; водные течения.

II. Биотические компоненты экосистем.

Продуценты - это организмы, производящие органические соединения из неорганических. Продуценты (в большинстве своем зеленые растения) создают органические вещества в процессе фотосинтеза или хемосинтеза.

|

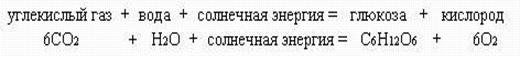

Фотосинтез может быть представлен следующим образом:

Хемосинтез – преобразование неорганических соединений в питательные органические вещества в отсутствие солнечного света, за счет энергии химических реакций.

Консументы – организмы, получающие питательные вещества и необходимую энергию, питаясь живыми организмами - продуцентами или другими консументами.

Редуценты – организмы, получающие питательные вещества и необходимую энергию питаясь останками мертвых организмов (животных, растений).

В зависимости от источников питания консументы подразделяются на три основных класса:

- фитофаги (растительноядные) – это консументы 1-го порядка, питающиеся исключительно живыми растениями. Например, птицы едят семена, почки и листву.

- хищники (плотоядные) – консументы 2-го порядка, которые питаются исключительно растительноядными животными (фитофагами), а также консументы 3-го порядка, питающиеся только плотоядными животными.

- эврифаги (всеядные), которые могут поедать как растительную, так и животную пищу. Примерами являются свиньи, крысы, лисы, тараканы, а также человек.

Существует два основных класса редуцентов:

1. Детритофаги – напрямую потребляют мертвые организмы или органические остатки. (пример: шакалы, грифы, дождевые черви).

2. Деструкторы – разлагают мертвую органическую материю на простые неорганические соединения (процесс гниения и разложения). Примером могут служить грибы и микроскопические одноклеточные бактерии.

Способность системы самовосстанавливаться и поддерживать равновесное состояние называют гомеостазом.

|

Сам термин «биогеоценоз» предложил В.Н. Сукачев, который понимал под ним «совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений – атмосферы, горной породы, гидрологических условий, растительности, животного мира, мира микроорганизмов и почвы». Для этой совокупности характерны специфические взаимодействия компонентов, их особые структура и тип обмена веществом и энергией (рис. 3.4).

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 1092; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!