КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Эволюция паразитизма

|

|

|

|

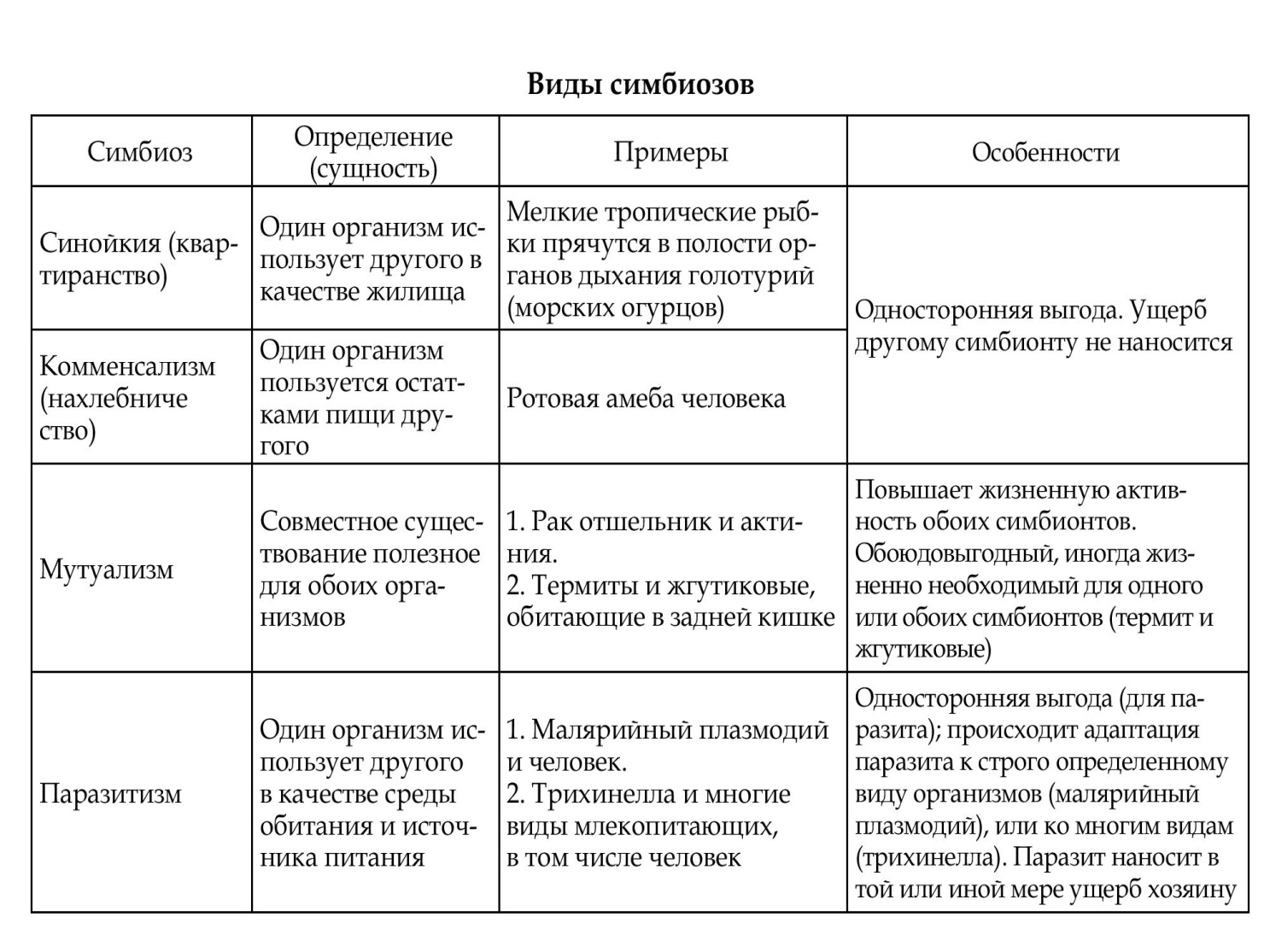

Паразитизм, как явление, возник на том этапе развития орга-нического мира, когда на Земле появились достаточно разнообразные живые организмы, отличающиеся размерами тела и образом питания. С появлением разнообразных форм жизни возникли первые биоценозы. Укрепление и расширение экологических связей в биоценозах привели к возникновению симбиозов. Симбиозом является любая форма совместного существования особей разных видов. Паразитизм эволюционно возник в процессе расширения и укрепления пищевых и пространственных связей симбионтов (см. табл.).

Симбиоз - любое совместное существование особей разных видов.

Воздействие паразита на организм хозяина:

- механическое повреждение органов и тканей;

- поглощение и нарушение всасывания питательных, минеральных веществ и витаминов;

- нарушение обмена веществ;

- токсическое действие;

- иммунодепрессивное действие;

- изменение поведения хозяина.

Хозяин отвечает на внедрение паразита различными реакциями, которые проявляются на клеточном, тканевом и организмен- ном уровнях. Между паразитом и хозяином устанавливаются особые взаимоотношения (система: паразит-хозяин), при которых паразит, благодаря различным адаптациям, длительное время использует хозяина, не убивая его.

Классификация паразитов

Формы паразитизма по особенностям:

облигатный - организм, в жизненном цикле которого стадия паразитирования обязательна (сосальщики, вши и др.);

факультативный - организм, который может жить и питаться свободно во внешней среде, но вступая в контакт с восприимчивым организмом, может переходить к паразитизму (амебы группы Umax, конская пиявка); ложный - свободноживущий организм, при случайном проникновении в организм другого вида может некоторое время сохранять жизнеспособность (личинки сырной мухи в кишечнике человека).

Продолжительность контакта с хозяино:

постоянный (стационарный) - паразит, весь жизненный цикл которого связан с организмом хозяев (вши); временный - организм, который вступает в паразитарные отношения с хозяином только на время питания (иксодовые клещи, блохи, комары).

Видовая специализация:

паразитов: эвриксенный (греч. eurys - широкий; xenon - хозяин) - па-разит, который имеет широкий круг хозяев (трихинелла, комары, иксодовые клещи);

стеноксенный (греч. stenos - узтш) - паразит преимущест-венно одного вида хозяев, но способный паразитировать и на некоторых других видах (крысиная блоха); моноксенный (греч. monos - один) - паразит, который имеет хозяев только одного вида (аскарида человеческая, криво- головка, острица, вошь человеческая головная и др.).

Медицинское значение:

переносчики - кровососущие членистоногие, передающие возбудителей заболеваний (инфекционных и инвазионных) от одного организма к другому (комары, иксодовые клещи, москиты, блохи и др.); возбудители - паразиты, которые вызывают инвазионные заболевания (лейшмании, трипаносомы, гельминты), инфестации (чесоточный клещ, вши, личинки вольфартовой мухи).

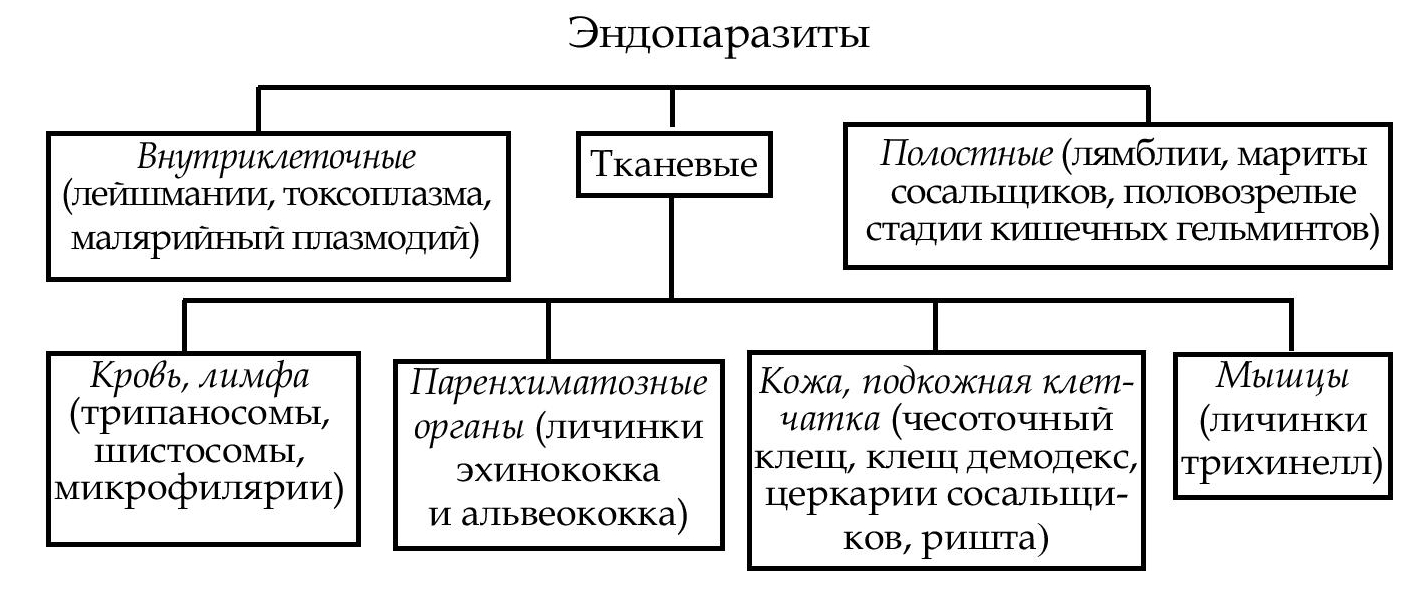

Локализация:

эктопаразит - организм, который паразитирует на по-кровах тела хозяина (комары, вши, иксодовые клещи и др.);

эндопаразит - организм, который паразитирует внутри организма хозяина (схема).

В зависимости от того, кто болеет и является источником возбу-дителя болезни, паразитарные заболевания делятся следующим образом:

- антропонозы - заболевания, в цикле развития возбудителей которых человек является обязательным звеном (малярия, лямблиоз, амебиаз, энтеробиоз, филяриоз и др.);

- зоонозы - болезни, поражающие животных и человека. Ис-точником заражения в основном являются животные, а человек - как правило, тупиковое звено в развитии паразита (трихинеллез, токсоплазмоз, эхинококкоз и др.).

Классификация паразитарных болезней в соответствии с систематическим положением паразитов

Протозоозы - паразитарные болезни, возбудители которых от-носятся к типу Простейшие (амебиаз, лейшманиоз, токсоплазмоз).

Гельминтозы - паразитарные болезни, возбудители которых относятся к типам Плоские и Круглые черви.

Гельминтозы человека

Трематодозы - возбудители относятся к классу Сосальщики.

Цестодозы - возбудители относятся к классу Ленточные Черви.

Нематодозы - возбудители относятся к классу Собственно Круглые Черви.

По биологическим особенностям циклов развития среди гельминтов выделяются группы геогельминтов и биогельминтов. По особенностям передачи инвазии выделяют контактно-передавае- мых гельминтов.

Геогельминты - такие гельминты, развитие личиночных стадий которых происходит во внешней среде. Промежуточный хозяин отсутствует (аскарида, власоглав, кривоголовки).

Биогельминты - такие гельминты, в жизненном цикле которых происходит смена хозяев (сосальщики, вооруженный и невооруженный цепни, лентец, ришта) или развитие всех стадий происходит в одном организме без выхода во внешнюю среду (трихинелла, карликовый цепень).

Контактно-передаваемые (контагиозные) гельминты - особая группа гельминтов, инвазионная стадия которых может попадать в организм человека непосредственно при контакте с больным (карликовый цепень, острица). При контактно-передаваемых гельминтозах возможна аутореинвазия.

Инфестации - паразитарные болезни, возбудители которых относятся к типу Членистоногие (чесотка, педикулез, демодекоз и др.).

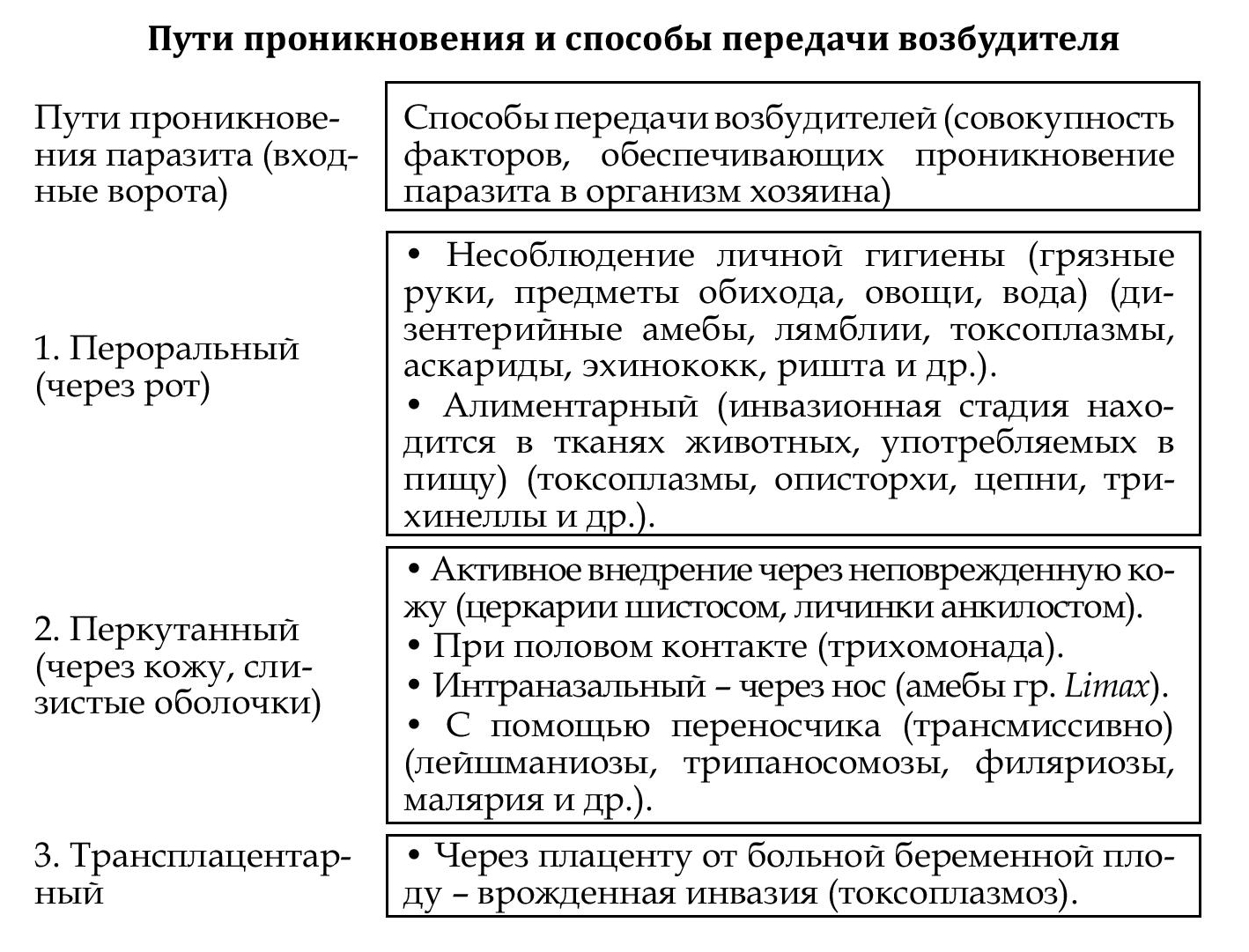

Инвазионная стадия - стадия развития паразита, внедрение которой в организм хозяина способно вызвать заболевание.

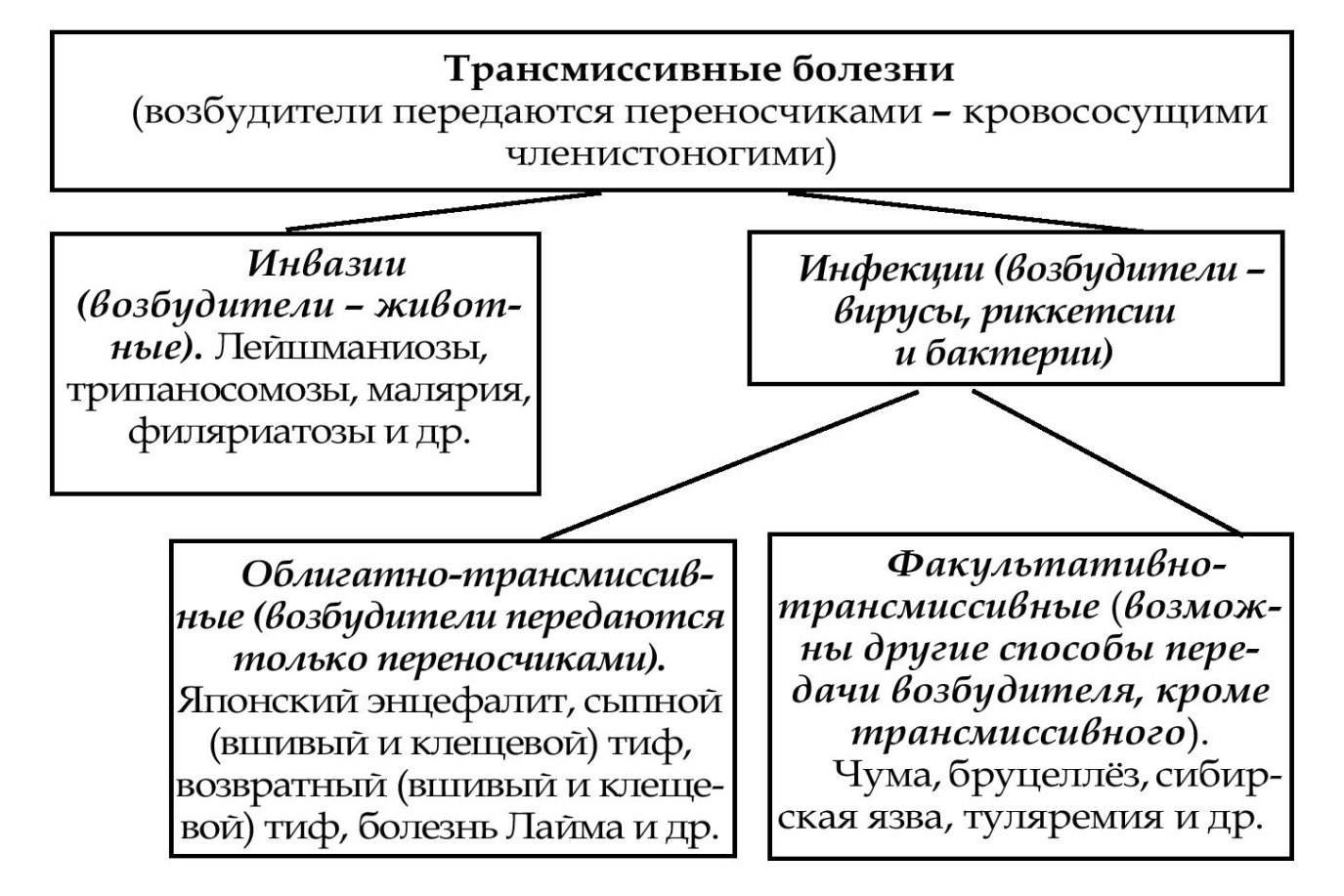

Варианты трансмиссивной передачи возбудителей переносчиками

Инокуляция (от лат. inoculatio - прививка) - введение возбудителя болезни переносчиком в ранку с помощью ротового аппарата.

• Специфическая - переносчик специфический (передача возбудителей малярии комарами рода Anopheles, чумы - блохами, клещевого энцефалита - иксодовыми клещами).

• Неспецифическая (механическая) - переносчик неспецифический (передача возбудителей сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза осенней жигалкой, слепнями и др.).

Контаминация (от лат. contaminatio - загрязнение) - возбудитель наносится переносчиком на покровы тела, а затем через микротравмы проникает в организм хозяина (передача вшами возбудителей сыпного и возвратного тифов).

Классификация переносчиков

Переносчик - кровососущие членистоногие, передающие возбудителей болезней от одного организма к другому.

• Специфический - переносчик, в организме которого возбудитель проходит определенные стадии развития или размножается (комары рода Anopheles для малярийного плазмодия, москиты для лейшманий, мухи цеце и поцелуйные клопы для трипаносом определенных видов, иксодовые клещи для вируса клещевого энцефалита, блохи для бактерий чумы).

• Неспецифический - переносчик, выполняющий функцию механического переноса возбудителя болезни без развития и размножения последнего (слепни, осенние жигалки и иксодовые клещи для возбудителей туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы).

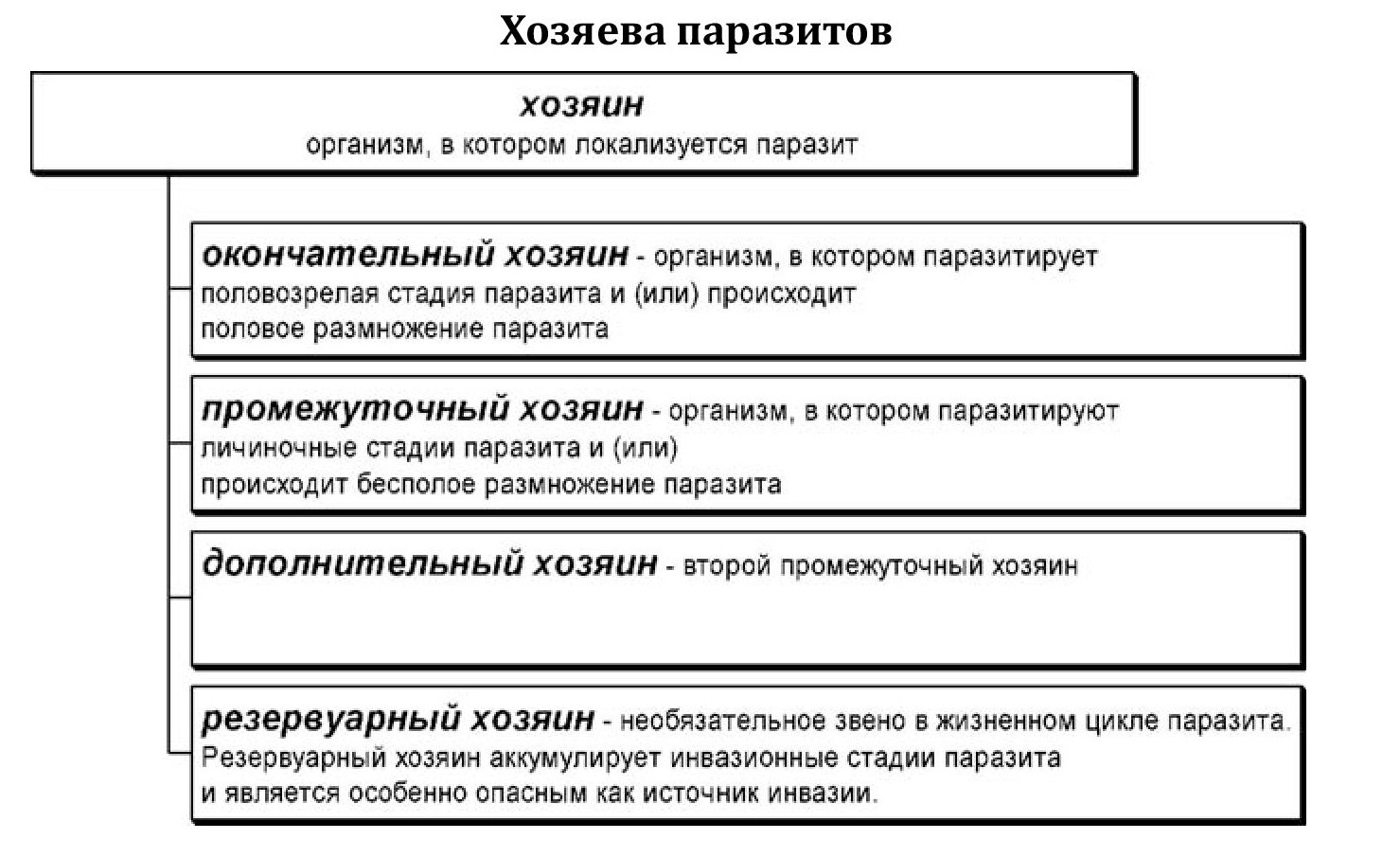

Пример: в жизненном цикле лентеца широкого:

- окончательный хозяин (плотоядные животные и человек);

- промежуточный хозяин (низшие ракообразные);

- дополнительный хозяин (пресноводные рыбы, питающиеся зоопланктоном);

- резервуарный хозяин (хищные рыбы).

Хозяин-прокормитель (для эктопаразитов) - организм, который служит только для питания паразита (может стать резервуаром возбудителя болезни в очаге и источником возбудителя). Например, лось является хозяином-прокормителем для иксодовых клещей.

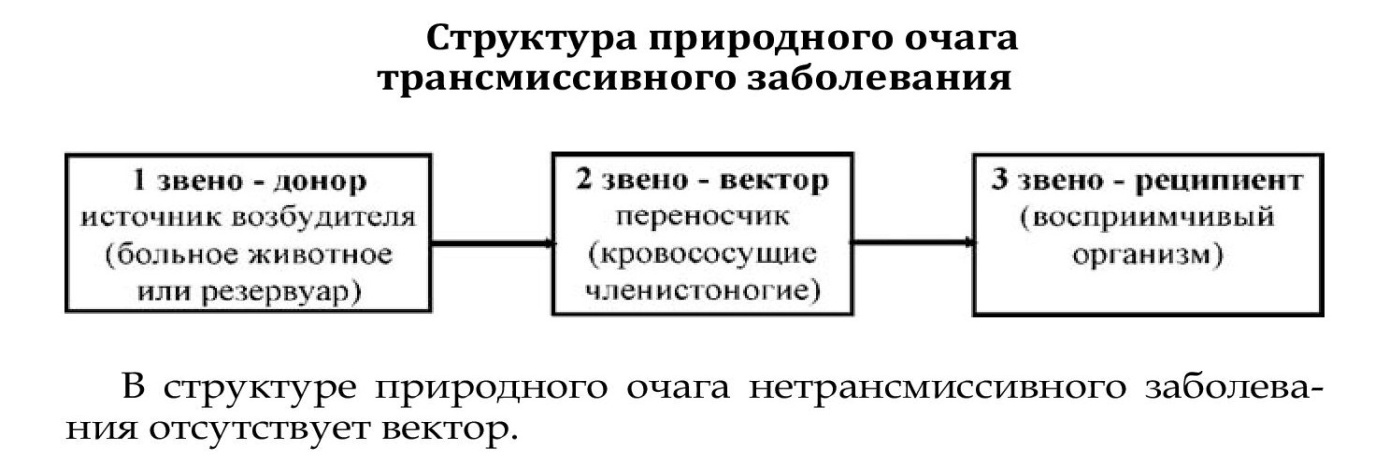

Учение академика Е. Н. Павловского о природной очаговости болезней человека

Суть учения состоит в том, что в природных биогеоценозах независимо от человека происходит циркуляция возбудителей болезней. Такие болезни получили название природно-очаго- вых. Природно-очаговые болезни существуют в определенных биогеоценозах, их возбудители циркулируют среди диких животных. Люди, попадающие в эти биогеоценозы, могут подвергаться заражению. Циркуляция возбудителей природно-очаго- вых болезней может происходить как с участием переносчиков (природно-очаговые трансмиссивные болезни), так и без участия переносчиков (природно-очаговые нетрансмиссивные болезни).

К природно-очаговым трансмиссивным болезням относятся: трипаносомозы, некоторые формы лейшманиоза, таежный энцефалит, японский энцефалит, болезнь Лайма, чума, туляремия, клещевые возвратный и сыпной тифы.

К природно-очаговым нетрансмиссивным болезням относятся: токсоплазмоз, трихинеллез, дифиллоботриоз, эхинококкоз, альвеококкоз, описторхоз, парагонимоз, шистосомозы. В природных очагах нетрансмиссивных заболеваний циркуляция возбудителей между хозяевами осуществляется без участия переносчиков через факторы среды.

Природный очаг - это участок биогеоценоза, на котором циркуляция возбудителя происходит среди диких животных независимо от человека.

В структуре природного очага нетрансмиссивного заболевания отсутствует вектор.

Классификация природных очагов По количеству хозяев:

- моногостальный - резервуаром является один вид животных. Формируется в тех случаях, если возбудитель адаптирован только к одному виду хозяев или на определенной территории не обитают другие виды животных, которые могут быть хозяевами паразита (природный очаг африканского трипаносомоза, резервуар - антилопы);

- полигостальный - резервуаром являются несколько видов животных (природный очаг клещевого энцефалита, резервуары - птицы, млекопитающие).

По количеству переносчиков:

- моновекторный - возбудители передаются только одним видом переносчиков. Определяется видовым составом переносчиков в конкретном биоценозе (в определенном очаге таежного энцефалита обитает только один вид иксодовых клещей);

- поливекторный - возбудители передаются различными видами переносчиков (природный очаг туляремии - переносчики: различные виды комаров, слепней, иксодовых клещей).

По характеру освоения ландшафта (уровню антропопрессии):

- антропургический - циркуляция возбудителя происходит среди домашних и диких животных. Возникает при освоении человеком территории природного очага (такой характер могут приобретать очаги японского энцефалита, кожного лейшманио- за, клещевого возвратного тифа, трипаносомоза и др.);

- синантропный - циркуляция возбудителя происходит среди синантропных и домашних животных (очаги трихинеллеза, ток- соплазмоза и др.).

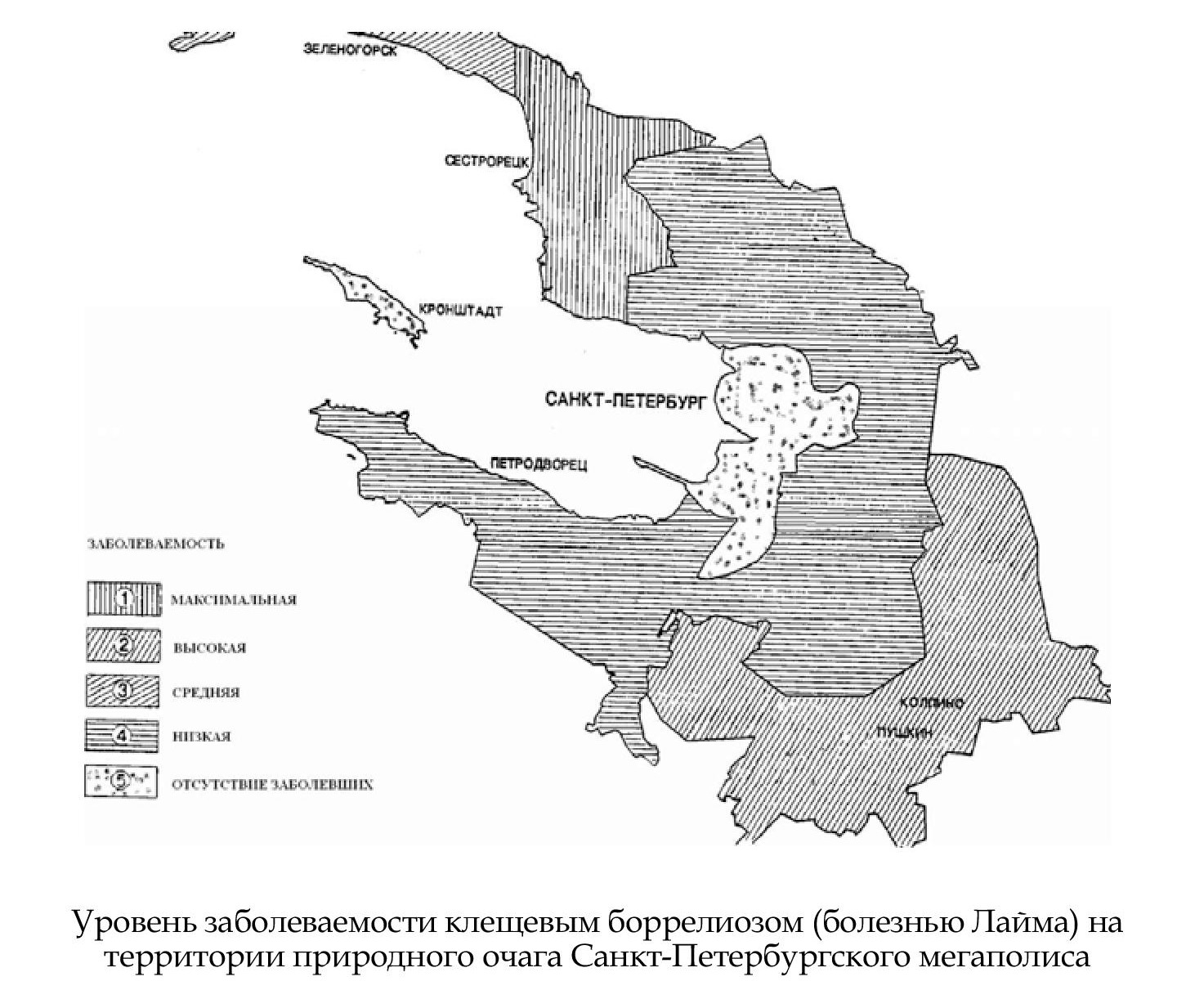

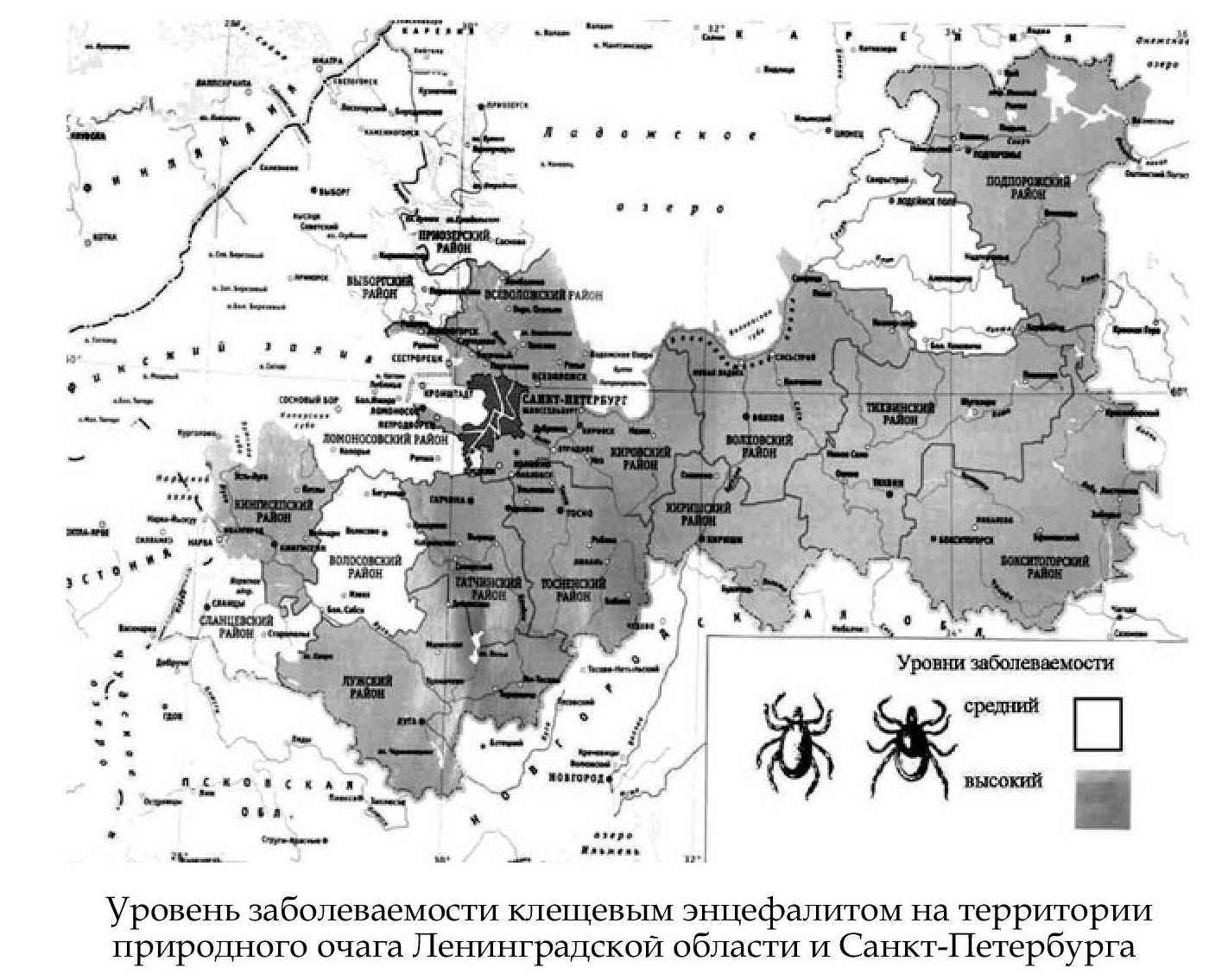

Природно-очаговые болезни характерны преимущественно для диких животных. Однако антропопрессия и урбанизация создают условия для распространения возбудителей этих заболеваний среди синантропных животных и людей. Так возникают ант- ропургические, а затем и синантропные очаги болезней, которые могут представлять значительную эпидемическую опасность. Санкт-Петербургский мегаполис имеет в своей черте многочисленные лесопокрытые площади природно-антропогенного происхождения (скверы, сады, лесопарки и др.). Значительная часть этих территорий заселена иксодовыми клещами, среди которых доминирует таежный клещ. Ежегодно сотни горожан подвергаются нападению клещей и рискуют заразиться опасными транс-миссивными заболеваниями, природные очаги которых находятся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 4510; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!