КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поляризация света при отражении на границе изотропных диэлектриков

|

|

|

|

1. Поляризация при отражении от поверхности диэлектрика.

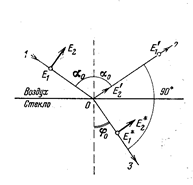

При рассмотрении поляризации света важно помнить, что электромагнитная волна –поперечна. Известно, что свет, отраженный от гладкой полированной поверхности диэлектриков (стекла, пластмассы, мрамора, поверхности воды и других жидкостей и т. д.), всегда частично, а иногда и полностью поляризован. Разберем физический смысл явления. Пусть на границу прозрачного диэлектрика, например, стекла (рис.6), падает луч естественного света. На границе он разделяется на два луча — отраженный и преломленный. Первый идет обратно в воздух под углом, равным углу падения, второй распространяется в стекле под углом преломления j к нормали, который связан с углом падения a  следующим соотношением:

следующим соотношением:

, (5)

, (5)

где с- скорость света в воздухе; v- скорость света в стекле; n- показатель преломления стекла.

Все возможные направления электрического вектора в естественном свете можно заменить совокупностью двух равных взаимно перпендикулярных компонент (см. раздел «Поляризация»). Пусть они расположены так: одна (Е2) —в плоскости падения луча (на рис.6 изображена черточкой) и вторая (Е1.) — перпендикулярно ей (от этой компоненты на рисунке 6 виден только след в виде точки). Так как отраженный и преломленный лучи представляют собой вторичные волны, которые возникли следствие электромагнитных колебаний, вызванных в атомах среды падающим светом, то вектор Е2 изменит свое направление, оставаясь перпендикулярным ходу преломленного луча (Е2¢) (электромагнитные волны – поперечны), Е1 перпендикулярен плоскости падения, поэтому в преломленном и отраженном лучах он будет направлен также как и в падающем (Е1¢).

|

|

| Рис.6 Поляризация света при отражении | Рис. 7 Угол полной поляризации |

При этом векторы Е1¢ и Е2 ¢ неравноправны по отношению к отраженному лучу, поэтому разложим вектор Е2 ¢ на компоненты Е2” и  2. В

2. В  следствие поперечности световых волн только

следствие поперечности световых волн только  2 может распространяться в отраженном луче. В то же время для распространения компоненты Е2¢¢ в преломленном луче препятствий нет. Отсюда сразу можно сделать вывод, что и отраженный и преломленный лучи частично поляризованы, причем преимущественное направление в отраженном свете перпендикулярно плоскости падения (Е1), а в преломленном — лежит в этой плоскости (Е2). На рис.7 рассмотрен случай, когда угол между отраженным и преломленным лучами равен p/2. В этом случае вектор Е2 совпадает с направлением отраженного луча и, следовательно, не может в этом направлении распространяться. Поэтому отраженный луч полностью линейно поляризован. Поляризация преломленного луча при этом максимальная, но далеко не полная (для обычного стекла около 15%). Угол a0 в этом случае называют углом Брюстера или углом полной поляризации. Так как a0+j0=90°, то sin j0= сos a0, и, учитывая формулу (5), получаем условие

2 может распространяться в отраженном луче. В то же время для распространения компоненты Е2¢¢ в преломленном луче препятствий нет. Отсюда сразу можно сделать вывод, что и отраженный и преломленный лучи частично поляризованы, причем преимущественное направление в отраженном свете перпендикулярно плоскости падения (Е1), а в преломленном — лежит в этой плоскости (Е2). На рис.7 рассмотрен случай, когда угол между отраженным и преломленным лучами равен p/2. В этом случае вектор Е2 совпадает с направлением отраженного луча и, следовательно, не может в этом направлении распространяться. Поэтому отраженный луч полностью линейно поляризован. Поляризация преломленного луча при этом максимальная, но далеко не полная (для обычного стекла около 15%). Угол a0 в этом случае называют углом Брюстера или углом полной поляризации. Так как a0+j0=90°, то sin j0= сos a0, и, учитывая формулу (5), получаем условие

tg a0=n21. (6)

Это условие носит название закона Брюстера. Таким образом, если угол падения светового луча на границу раздела двух диэлектриков удовлетворяет условию (6), то отраженный луч света будет линейно поляризован. Для обычного стекла угол Брюстера составляет около 57°. Измерение угла полной поляризации света при отражении может служить простым методом определения показателя преломления вещества.

Поляризация света при преломлении в изотропных диэлектриках.

Как уже было сказано, поляризация преломленных лучей (даже при падении света под углом Брюстера) далеко не полная. Для увеличения степени поляризации преломленного света используют стопу стеклянных пластинок (стопа Столетова), располагая их так, чтобы свет падал под углом Брюстера. Достаточно 8—10 наложенных друг на друга стеклянных пластинок, чтобы при падении света под углом Брюстера не только отраженный, но и преломленный свет стал практически полностью поляризованным т.к. отражение на каждой пластине уменьшает в преломленном свете относительную интенсивность колебаний, перпендикулярных плоскости падения. Стопа может служить поляризатором (или анализатором) как в отраженном, так и в проходящем свете.

Для разных областей спектра применяются стопы из разных материалов. Для видимой области практичнее всего различные сорта стекла, для ультрафиолетовой — плавленый кварц, для инфракрасной — хлористое серебро, селен.

Поляризация при двойном лучепреломлении.

Гюйгенс создал теорию прохождения световой волны через кристалл, объясняющую возникновение двойного лучепреломления. Примененный им метод дает способ определения направления распространения обыкновенного и необыкновенного лучей.

Его теория базируется на предположении о наличии у волны в кристалле двух волновых поверхностей. Скорость обыкновенной волны v0=c/n0 одинакова во всех направлениях — ей должна соответствовать сферическая волновая поверхность. Скорость необыкновенной волны ve=c/ne зависит от направления ее распространения. Она совпадает по величине с v0 в направлении оптической оси кристалла и больше всего отличается от v0 в направлении, перпендикулярном оптической оси. Волновая поверхность необыкновенной волны для одноосного кристалла имеет вид эллипсоида вращения, который в направлении оптической оси должен касаться сферической волновой поверхности обыкновенной волны. Для отрицательного кристалла n0 ³ ne, следовательно, ve ³ v0, т.е. шар вписан в эллипсоид вращения. Для положительного кристалла v0 ³ ve и волновая поверхность обыкновенной волны (шар) охватывает волновую поверхность необыкновенной волны (эллипсоид вращения). На рис. 8 а, б. представлены оба этих случая.

Рассмотрим объяснение двойного лучепреломления по Гюйгенсу. Гюйгенс постулировал, что каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, может рассматриваться как центр соответствующих вторичных волн. Для определения волнового фронта распространяющейся волны в последующие моменты времени следует построить огибающую этих вторичных волн.

В случае перехода света из одной изотропной среды в другую построение Гюйгенса предельно просто (рис.9 а): строится плоский фронт падающей волны (ОА) в тот момент времени, когда часть его в точке О дошла до границы раздела. Далее из точки О радиусом ОС=v2Dt (где Dt—время, которое должна была затратить волна, чтобы пройти путь АВ в первой среде) проводится полусфера во второй среде. Очевидно, что АВ ==v1Dt и ОС=  . Ту же операцию можно повторить для точек О', О" и т. д. Огибающей всех этих полусфер служит прямая ВD, перпендикуляр к которой (луч) составляет угол j2 с нормалью к границе раздела (угол преломления).

. Ту же операцию можно повторить для точек О', О" и т. д. Огибающей всех этих полусфер служит прямая ВD, перпендикуляр к которой (луч) составляет угол j2 с нормалью к границе раздела (угол преломления).

Такую же методику построения волнового фронта можно применить для описания перехода волны из изотропной среды в анизотропную. Если для исследуемого кристалла известно направление оптической оси, то построение в нем двух волновых поверхностей (обыкновенной и необыкновенной) не представит труда. На рис. 9.б) выполнено такое построение для волны, падающей под некоторым углом j на плоскую поверхность отрицательного кристалла, вырезанного так, чтобы его оптическая ось была параллельна границе раздела.

Касательные к волновым поверхностям определят волновые фронты обыкновенной и необыкновенной волн. Направление потока энергии для обеих волн показано на рис.9,б (лучи о и е). Таким образом, принцип Гюйгенса позволяет определить направления распространения обыкновенного и необыкновенного лучей.

Приведем еще одно построение для случая нормального падения световой волны на естественную грань кристалла исландского шпата (рис.10)  двойное лучепреломление имеется и в этом случае.

двойное лучепреломление имеется и в этом случае.

Двумя приведенными примерами можно ограничиться для иллюстрации столь простого и удобного метода построения волнового фронта и определения направлений обыкновенного и необыкновенного лучей. При построении Гюйгенса наглядно выявляется несовпадение необыкновенного луча с нормалью к волновому фронту в кристалле.

Поглощение света в дихроических пластинах.

У некоторых двоякопреломляющих кристаллов (например, турмалина) коэффициенты поглощения света для двух взаимно перпендикулярных поляризованных лучей отличаются настолько сильно, что уже при небольшой толщине кристалла один из лучей гасится практически полностью и из кристалла выходит линейно поляризованный пучок света. Это явление называется дихроизмом. В настоящее время дихроические пластинки изготовляют в виде тонких пленок - поляроидов, имеющих широкое применение. В большинстве случаев они состоят из множества маленьких (толщиной до 0,3 мм) параллельно ориентированных кристаллов сернокислого йодистого хинина - герапатита, находящихся внутри связующей среды - прозрачной пленки.

Закон Малюса.

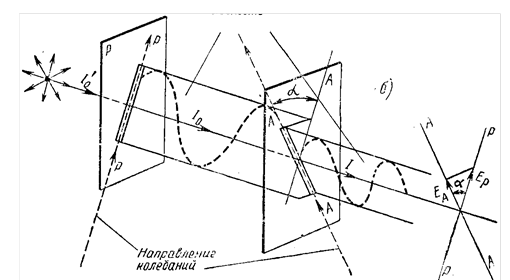

Рассмотрим более подробно вопрос об интенсивности линейно поляризованного света, прошедшего через произвольную кристаллическую пластинку. Обозначим через РР направление колебаний вектора Е линейно поляризованного света, вышедшего из пластинки (рис.11).

Для анализа степени поляризации света применяются устройства, называемые анализаторами, в качестве которых используют те же самые поляризаторы (диэлектрики, призмы Николя, поляроиды). Если взять два поляроида (рис. 206, а): один поляроид Р—поляризатор; из него выходит линейно поляризованный свет (вектор Е колеблется по направлению РР), второй поляроид А — анализатор (колебания Е по ЛЛ), то по закону Малюса интенсивность света I, выходящего из анализатора, пропорциональна квадрату косинуса угла a между направлением плоскостей колебаний (вектора Е) поляризатора и анализатора, т. е.

(7)

(7)

где I0— интенсивность света, выходящего из поляризатора Р, если I0¢ -интенсивность естественного света, то

I0= I0¢/2 (8)

Закон Малюса очень легко выводится. Интенсивности

I0 =  , а I =

, а I =  , (9)

, (9)

Ер и ЕА— амплитуды колебаний, прошедших анализатор и поляризатор. Из рисунка 11 видно, что

Еа == Ер • cos a (10)

Подставляя выражение (10) в (9), получим:

I =  = (Ер • cos a)2 ==

= (Ер • cos a)2 ==  cos 2a.= I0 cos 2a

cos 2a.= I0 cos 2a

Если направления плоскостей колебаний поляризатора и анализатора перпендикулярны, т.е. a= 90°, то говорят, что поляризатор и анализатор скрещены (установлены на гашение света — через скрещенные поляризаторы свет не проходит).

Рис.11

Если направления плоскостей поляризатора РР и анализатора АА совпадают (a =0), то интенсивность проходящего света будет максимальной. Для любого другого угла a интенсивность света вычисляется по формуле (7).

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 1252; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!