КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Архитектура компьютера

|

|

|

|

Классификация и характеристики ЭВМ

Магистраль (системная шина)

Устройства ввода-вывода (УВВ).

Внешняя память.

Генератор тактовых импульсов.

Внутренняя память.

Это память высокого быстродействия и ограниченной емкости. Предназначена для хранения информации, оперативного обмена информацией между прочими блоками ЭВМ. Содержит два вида запоминающих устройств:

- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)

- оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).

Оперативное запоминающее устройство служит для хранения оперативной информации, т.е. той информации, которая необходима компьютеру на данный момент времени для проведения информационного процесса. Наряду с ядром операционной системы, оперативная память хранит программу выполнения информационного процесса, исходные и промежуточные данные, информацию, возникшую в результате обработки данных.

Функции памяти:

– прием информации из других устройств;

– запоминание информации;

– выдача информации по запросу в другие устройства машины.

Генерирует электрические импульсы, в соответствии с которыми, в ПК выполняются все операции.

Это память относительно низкого быстродействия и неограниченной емкости. Она предназначена для долговременного хранения больших объемов различной информации. В качестве внешней памяти используют накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД), накопители на оптических дисках, съемные флэш-накопители, а на старых моделях компьютеров широкое применение имели накопители гибких магнитных дисках (НГМД) и на магнитных лентах (НМЛ).

Предназначены для организации ввода информации в ПЭВМ или ее вывода. К УВВ относятся: мониторы, клавиатуры, печатающие устройства, графопостроители, плоттеры, манипуляторы мышь, сканеры, модемы и т.д.

Служит для связи различных устройств ПЭВМ между собой, обеспечивает обмен информации между устройствами ПЭВМ. Основных шин три:

- шина адреса

- шина данных

- шина команд

Любой современный компьютер строится по так называемому принципу трех "М":

- модульность;

- магистральность;

- микропрограммируемость.

Принцип модульности означает, что любая ПЭВМ собирается из отдельных модулей. В этом смысле любая составная часть компьютера является модулем. Например, принтер, монитор, накопитель на гибком магнитном диске, мышь, клавиатура и т.д. Все выпускаемые промышленностью модули согласованы друг с другом по напряжению, по сигналам, программно и т.д., т.е. они могут работать друг с другом безо всякой "подгонки". Такой подход к созданию ПЭВМ очень выгоден и удобен: из отдельных модулей без особых затруднений можно собрать компьютер заданной конфигурации. Таким образом, любая ПЭВМ является гибкой системой, что позволяет без всяких сложных переделок изменить ее конфигурацию.

Например, в созданном компьютере оказалось, что для обработки информации недостаточно внутренней памяти. Не беда, можно приобрести и установить дополнительный модуль памяти. Если к ПЭВМ был подключен принтер, взятый у кого-то на некоторое время, то после его отключения компьютер полностью сохранит свою работоспособность (разве что по понятным причинам не будет делать распечатки).

Таким образом, сборка ПЭВМ напоминает работу с детским конструктором, когда из имеющихся деталей можно собрать либо самолетик, либо автомобиль, либо подъемный кран...

Принцип магистральности означает, что все модули в ПЭВМ собираются в единое целое с помощью единой "шины".

Первые поколения компьютеров создавались без учета этого принципа. В них все устройства соединялись друг с другом разными шинами по принципу "каждый с каждым". Естественно, что количество связей неимоверно возрастало с ростом числа отдельных компонентов ЭВМ, что значительно снижало и быстродействие машин, и их надежность. Все устройства ЭВМ приходилось согласовывать по напряжению, сигналам. Исключение одного устройства из системы вызывало ряд проблем, связанных переделкой шин, установкой различных "заглушек" и т.д. Поэтому конфигурация старых ЭВМ была жесткой, т.е. ориентированной на конкретную работу.

Применение единой магистрали позволило реализовать модульный принцип построения ПЭВМ, значительно увеличить быстродействие и надежность машин, сделать их более компактными и простыми в обслуживании, и самое главное, гибко изменять конфигурацию в зависимости от решаемых задач, да и наличия компьютерного оборудования.

Принцип микропрограммируемости заключается в том, что работой ЭВМ руководит программа. Программа состоит из команд. Каждой из этих команд соответствует своя микропрограмма, хранящаяся в ПЗУ, в соответствии с которой устройства ЭВМ выполняют очередную команду программы. Например, очередная команда выполняемой программы предусматривает умножение двух чисел. Выполняя ее, ЭВМ находит соответствующую микропрограмму и действует в строгом соответствии с ней:

- выбирает первое число из внутренней памяти и пересылает его в процессор;

- выбирает второе число из внутренней памяти и пересылает его в процессор;

- перемножает два числа, находящихся в процессоре;

- записывает результат во внутреннюю память.

Как и любое устройство, созданное человеком, компьютер имеет ряд технических характеристик. Это и надежность, наработка на отказ, среднее время восстановления, массо-габаритные показатели и т.д. Все эти характеристики рассматривать нет необходимости, из-за их предельной ясности или незначительного влияния на работу человека на компьютере.

Но три основные характеристики – быстродействие, емкость внутренней памяти, разрядность - желательно знать, т.к. они оказывают существенное влияние на возможности компьютера.

Быстродействие - это число операций, выполняемое ЭВМ за единицу времени. На старых ЭВМ быстродействие измерялось в количестве операций, выполняемых за секунду. Например, у ПЭВМ ЕС-1841 быстродействие составляло 1 млн. элементарных операций (типа "регистр-регистр") в секунду.

В последнее время быстродействие компьютеров измеряется в мега- и гига- герцах - по частоте тактового генератора. За один такт генератора выполняется одна элементарная операция. Современные компьютеры имеют быстродействие 2000-3000 МГЦ и более.

Разрядность – максимальное количество разрядов двоичного числа, над которым может выполняться машинная операция, в том числе и операции передачи информации. Разрядность шин компьютера оказывает существенное влияние на его быстродействие. Чем больше разрядность, тем, при прочих равных условиях будет больше и производительность компьютера. Первые персональные ЭВМ (тогда они назывались микро-ЭВМ) имели 8-ми разрядную архитектуру. Потом появились ПЭВМ 16- разрядные. Современные ПЭВМ имеют 32-х, 64-х и более разрядные шины

Объем внутренней (оперативной) памяти - это максимальное количество информации, которое одновременно может храниться во внутренней памяти ПЭВМ. Иногда эту характеристику называют ЕМКОСТЬЮ ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ. Измеряется в двоичных единицах информации – Килобайтах, Мегабайтах и Гигабайтах.

Объем памяти оказывает существенное влияние на реальное быстродействие ПЭВМ.

На старых марках ПЭВМ объем памяти составлял от 32 Кб до 1 Мб. Например, на ПЭВМ ЕС-1841 объем памяти был в пределах 512-640 Кб. На современных компьютерах объем памяти может достигать нескольких Гб. Такой большой объем оперативной памяти нужен либо для использования "продвинутых" игрушек, либо для работы со сложнейшими системами обработки мультимедийной информации, в основном графической. Для выполнения машинописных работ, проведения расчетов по электронным таблицам, работы с базами данных, использования мультимедийной информации (фильмы, рисунки, фото, звук) вполне достаточно компьютера с емкостью внутренней памяти в пределах 256-512 Мб.

Существует несколько систем классификации компьютеров. Рассмотрим только классификацию по назначению. Это один из наиболее ранних методов классификации, связанный с тем, как компьютер применяется.

Большие ЭВМ. Это самые мощные компьютеры. Их применяют для обслуживания очень крупных организаций и даже целых отраслей народного хозяйства. За рубежом компьютеры этого класса называют мэйнфреймами. В России за ними закрепился термин большие ЭВМ. Штат обслуживания большой ЭВМ достигает многих десятков человек. На базе таких суперкомпьютеров создают вычислительные центры, включающие в себя несколько отделов или групп.

Мини-ЭВМ. От больших ЭВМ компьютеры этой группы отличаются уменьшенными размерами и, соответственно, меньшей производительностью и стоимостью. Такие компьютеры используются крупными предприятиями, научными учреждениями и некоторыми высшими учебными заведениями, сочетающими учебную деятельность с научной. Мини-ЭВМ часто применяют для управления производственными процессами. Тот же компьютер может сочетать управление производством с другими задачами.

Микро-ЭВМ. Компьютеры данного класса доступны многим предприятиям. Организации, использующие микро-ЭВМ, обычно не создают вычислительные центры. Для обслуживания такого компьютера им достаточно небольшой вычислительной лаборатории в составе нескольких человек. В число сотрудников вычислительной лаборатории обязательно входят программисты, хотя напрямую разработкой программ они не занимаются. Необходимые системные программы обычно покупают вместе с микро-ЭВМ, а разработку нужных прикладных программ заказывают более крупным вычислительным центрам или специализированным организациям. Несмотря на относительно невысокую производительность по сравнению с большими ЭВМ, микро-ЭВМ находят применение и в крупных вычислительных центрах. Там им поручают вспомогательные операции, для которых нет смысла использовать дорогие суперкомпьютеры. К таким задачам, например, относится предварительная подготовка данных.

Персональные компьютеры (ПК). Эта категория компьютеров получила особо бурное развитие в течение последних двадцати лет. Из названия видно, что такой компьютер предназначен для обслуживания одного рабочего места. Как правило, с персональным компьютером работает один человек. Несмотря на свои небольшие размеры и относительно невысокую стоимость, современные персональные компьютеры обладают немалой производительностью. Многие современные персональные модели превосходят большие ЭВМ 70-х годов, мини-ЭВМ 80-х годов и микро-ЭВМ первой половины 90-х годов. Персональный компьютер (Personal Computer, PC) вполне способен удовлетворить большинство потребностей малых предприятий и отдельных лиц.

Особенно широкую популярность персональные компьютеры получили после 1995 года в связи с бурным развитием Интернета. Персонального компьютера вполне достаточно для использования всемирной сети в качестве источника научной, справочной, учебной, культурной и развлекательной информации. Персональные компьютеры являются также удобным средством автоматизации учебного процесса по любым дисциплинам, средством организации дистанционного (заочного) обучения и средством организации досуга. Они вносят большой вклад не только в производственные, но и в социальные отношения. Их нередко используют для организации надомной трудовой деятельности, что особенно важно в условиях ограниченной трудозанятости.

Имеется также классификация компьютеров по уровню специализации (универсальные, специализированные), по типоразмерам (настольные, портативные, карманные), по совместимости, по типу используемого процессора.

Архитектурой компьютера называется его описание на некотором общем уровне, включающее описание пользовательских возможностей программирования, системы команд, системы адресации, организации памяти и т. д. Архитектура определяет принципы действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативного ЗУ, внешних ЗУ и периферийных устройств. Общность архитектуры разных компьютеров обеспечивает их совместимость с точки зрения пользователя.

Структура компьютера – это совокупность его функциональных элементов и связей между ними. Элементами могут быть самые различные устройства – от основных логических узлов компьютера до простейших схем. Структура компьютера графически представляется в виде структурных схем, с помощью которых можно дать описание компьютера на любом уровне детализации.

Наиболее распространены следующие архитектурные решения:

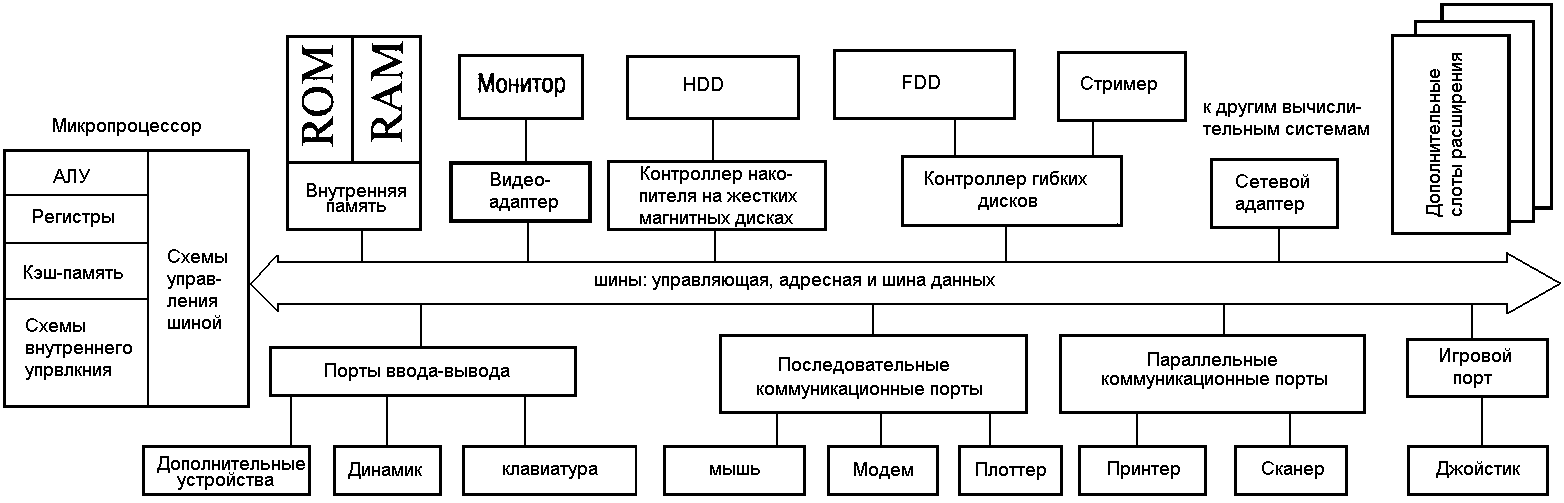

3.3.1. Классическая архитектура (архитектура фон Неймана) – одно арифметико-логическое устройство (АЛУ), через которое проходит поток данных, и одно устройство управления (УУ), через которое проходит поток команд – программа (рис. 3). Это однопроцессорный компьютер. К этому типу архитектуры относится и архитектура персонального компьютера с общей шиной. Все функциональные блоки здесь связаны между собой общей шиной, называемой также системной магистралью. Физически магистраль представляет собой многопроводную линию с гнездами для подключения электронных схем. Совокупность проводов магистрали разделяется на отдельные группы: шину адреса, шину данных и шину управления. Периферийные устройства (принтер и др.) подключаются к аппаратуре компьютера через специальные контроллеры – устройства управления периферийными устройствами.

Контроллер – устройство, которое связывает периферийное оборудование или каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от непосредственного управления функционированием данного оборудования.

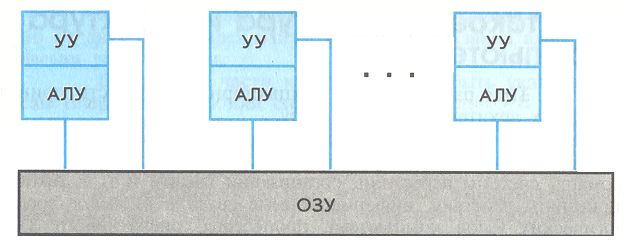

3.3.2. Многопроцессорная архитектура. Наличие в компьютере нескольких процессоров означает, что параллельно может быть организовано много потоков данных и много потоков команд. Таким образом, параллельно могут выполняться несколько фрагментов одной задачи. Структурная схема такой машины, имеющей общую оперативную память и несколько процессоров, представлена на рисунке 4.

Рис. 3. Общая структура персонального компьютера

Рис. 3. Архитектура многопроцессорного компьютера

3.3.3. Многомашинная вычислительная система. Здесь несколько процессоров, входящих в вычислительную систему, не имеют общей оперативной памяти, а имеют каждый свою (локальную). Каждый компьютер в многомашинной системе имеет классическую архитектуру, и такая система применяется достаточно широко. Однако эффект от применения многомашинной системы может быть получен только при решении задач, имеющих специальную структуру: она должна разбиваться на столько слабо связанных подзадач, сколько компьютеров в системе.

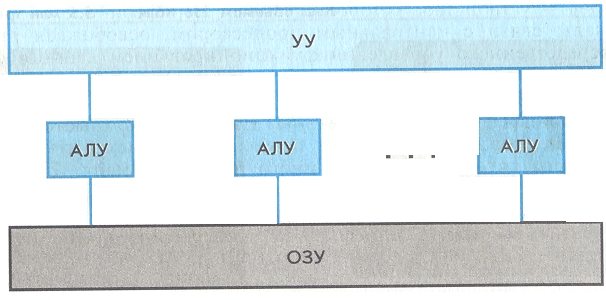

3.3.4. Архитектура с параллельными процессорами. Здесь несколько АЛУ работают под управлением одного УУ. Это означает, что множество данных может обрабатываться по одной программе, т. е. по одному потоку команд. Высокое быстродействие такой архитектуры можно получить только на задачах, в которых одинаковые вычислительные операции выполняются одновременно на различных однотипных наборах данных. Структура таких компьютеров представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Архитектура с параллельными процессорами

3.3.5. Принцип открытой архитектуры

Современные персональные компьютеры проектируются на основе принципа открытой архитектуры.

Принцип открытой архитектуры заключается в следующем: Регламентируются и стандартизируются только описание принципа действия компьютера и его конфигурация (определенная совокупность аппаратных средств и соединений между ними). Таким образом, компьютер можно собирать из отдельных узлов и деталей, разработанных и изготовленных независимыми фирмами-изготовителями.

Компьютер легко расширяется и модернизируется за счет наличия внутренних расширительных гнезд, в которые пользователь может вставлять разнообразные устройства, удовлетворяющие заданному стандарту, и тем самым устанавливать конфигурацию своей машины в соответствии со своими личными предпочтениями.

Для того чтобы соединить друг с другом различные устройства компьютера, они должны иметь одинаковый интерфейс.

Интерфейс – это средство сопряжения двух устройств, в котором все физические и логические параметры согласуются между собой.

Если интерфейс общепринятый, например утвержденный на уровне международных соглашений, то он называется стандартным.

Каждый из функциональных элементов (память, монитор или другое устройство) связан с шиной определенного типа – адресной, управляющей или шиной данных.

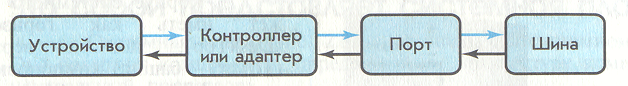

Для согласования интерфейсов периферийные устройства подключаются к шине не напрямую, а через свои контроллеры (адаптеры) и порты примерно по такой схеме, показанной на рис. 5.

Рис. 5. Согласование периферийного устройства и компьютера

Контроллеры и адаптеры представляют собой наборы электронных схем, которыми снабжаются устройства компьютера с целью совместимости их интерфейсов. Контроллеры, кроме этого, осуществляют непосредственное управление периферийными устройствами по запросам микропроцессора.

Порты устройств представляют собой электронные схемы, содержащие один или несколько регистров ввода-вывода и позволяющие подключать периферийные устройства компьютера к внешним шинам микропроцессора.

Портами также называют устройства стандартного интерфейса:

- последовательный,

-параллельный

- игровой порты (интерфейсы)

.- специализированный

Последовательный порт обменивается данными с процессором побайтно, а с внешними устройствами побитно. Параллельный порт получает и посылает данные побайтно.

К последовательному порту обычно подсоединяют медленно действующие или достаточно удаленные устройства, такие, как мышь и модем.

К параллельному порту подсоединяют более «быстрые» устройства – принтер и сканер.

Через игровой порт подсоединяется джойстик.

Клавиатура и монитор подключаются к своим специализированным портам, которые представляют собой просто разъемы.

Основные электронные компоненты, определяющие архитектуру процессора, размещаются на основной плате компьютера, которая называется системной или материнской (Motherboard). А контроллеры и адаптеры дополнительных устройств либо сами эти устройства выполняются в виде плат расширения (DaughterBoard – дочерняя плата) и подключаются к шине с помощью разъемов расширения, называемых также слотами расширения (англ. slot – щель, паз).

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 1614; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!