КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Наркотические анальгетики 3 страница

|

|

|

|

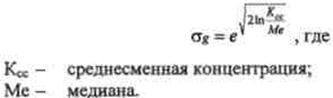

3.2.6. Для получения стандартного геометрического отклонения определяют значение медианы (Me) по пересечению интегральной прямой с 50 % значением вероятности (медиана – безразмерное среднее геометрическое значение концентрации вредного вещества, которая делит всю совокупность концентраций на две равные части: 50 % проб выше значения медианы, а 50 % - ниже) и значения x84 и x16, которые соответствуют 84 или 16 % вероятности накопленных частот (оси ординат).

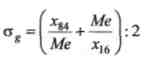

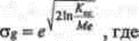

3.2.7. Рассчитывают стандартное геометрическое отклонение σg, характеризующее пределы колебаний концентраций:

3.2.8. Среднесменную концентрацию рассчитывают по формуле:

3.2.9. Максимальные концентрации соответствуют значениям 95 % накопленных частот.

Таблица П.9.1

| № п/п | Наименование операции (этапа) технологического процесса | Длительность операции (этапа), мин | Длительность отбора пробы, мин | Концентрация вещества, мг/м3 |

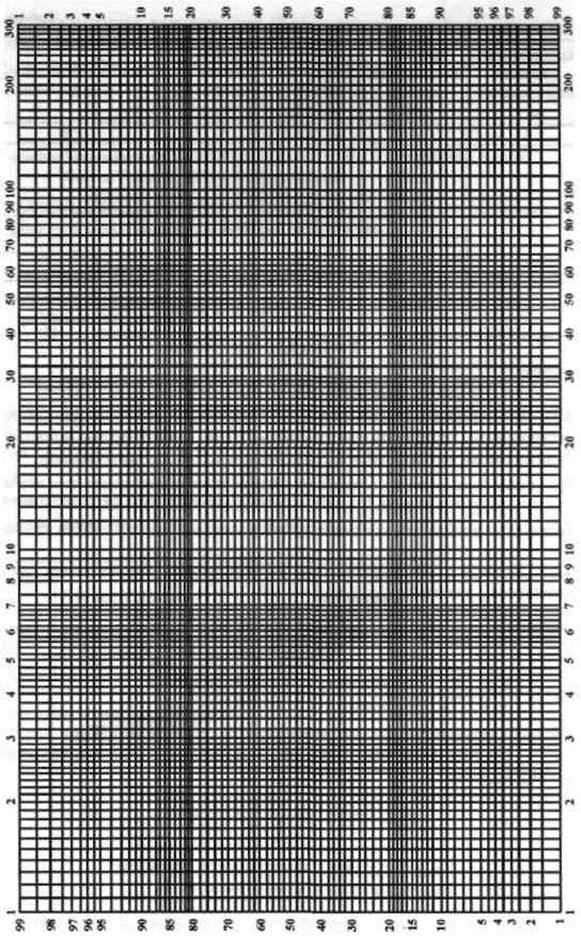

Рис. Логарифмическая вероятностная координатная сетка

Таблица П.9.2

| № п/п | Концентрация в порядке ранжирования, мг/м3 | Длительность отбора пробы, t, мин | Длительность отбора пробы, % от Σt | Накопленная частота, % | Статистические показатели и их значения | |

| Среднесменная концентрация Кcc, мг/м3 | ||||||

| Максимальная концентрация за смену Кмакс, мг/м | ||||||

| Медиана Me | ||||||

| Стандартное геометрическое отклонение, σg |

Σ=100%

3.3. Расчетный метод определения среднесменной концентрации

3.3.1. Все операции технологического процесса, их длительность (включая нерегламентированные перерывы), длительность отбора каждой пробы и соответствующие ей концентрации вносят в табл. П.9.3 (графы 1,2, 3,4, соответственно).

Примечание. Если работник в течение смены выходит из помещения или находится на участках, где заведомо нет контролируемого вещества, то в графе 2 отмечают, чем он был занят, а в графе 5 ставят «0».

Результаты произведения концентрации вещества на время отбора пробы вносят в графу 5.

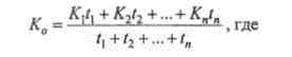

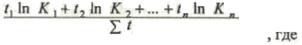

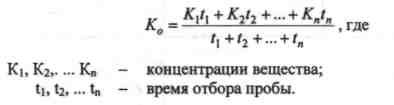

3.3.2. В графу 6 вносят результаты расчета средней концентрации для каждой операции (Ко):

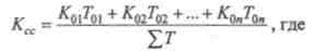

3.3.3. По результатам средних концентраций за операцию (К0) и длительности операции (То) рассчитывают среднесменную концентрацию (Ксс) как средневзвешенную величину за смену:

Примечание. Сумма времени всех операций должна соответствовать продолжительности смены.

3.3.4. В графу 7 вносят статистические показатели, характеризующие содержание вредного вещества в воздухе рабочей зоны в течение смены:

- максимальная концентрация (Кмакс) - максимальная концентрация, определенная в течение всей рабочей смены;

- среднесменная концентрация (Ксс) - средневзвешенная концентрация за всю рабочую смену, рассчитанная в соответствии с п. 3.3.3;

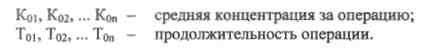

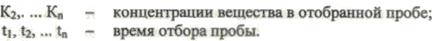

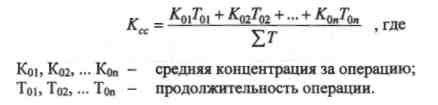

- медиана (Me), которая рассчитывается по формуле:

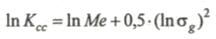

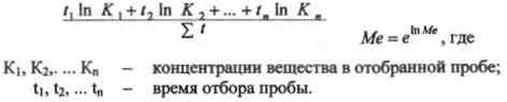

стандартное геометрическое отклонение ( ), характеризующее пределы колебания концентраций, рассчитывается по формуле:

), характеризующее пределы колебания концентраций, рассчитывается по формуле:

Таблица П.9.3

Определение среднесменной концентрации расчетным методом

Ф.,И.,О.

Профессия

Предприятие

Цех, производство

Наименование вещества

| Наименование и краткое описание этапа производственного процесса (операции) | Длительность операции, Т, мин | Длительность отбора пробы, t, мин | Концентрация вещества в пробе, К, мг/м3 | Произведение концентрации на время, Kt | Средняя концентрация за операцию, К0, мг/м | Статистические показатели, характеризующие содержание вредного вещества воздуха рабочей зоны в течение смены | |

| Среднесменная концентрация, Ксс), мг/м | |||||||

| Макс, концентрация в течение смены, (Кмакс), мг/м3 | |||||||

| Медиана (Me) | |||||||

| Стандартное геометрическое отклонение (sg) |

Пример определения среднесменных концентраций

вредных веществ в воздухе рабочий зоны расчетным методом и методом

вероятностной обработки

Технологический процесс на исследуемом участке предприятия подразделяется на 4 этапа. Продолжительность смены -8 ч. Продолжительность этапов технологического процесса составляла 70, 193, 150 и 67 мин соответственно. Отбор проб воздуха производился в течение двух смен. В первую смену было отобрано 3 пробы на первом этапе, 2 пробы - на втором, 2 - на третьем и 1 - на четвёртом. Во вторую смену было отобрано по 2 пробы на каждом этапе.

1. Для расчета среднесменной концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны методом вероятностной обработки результаты отбора по всем сменам, вносим в табл. П.9.4. и П.9.5. в соответствии с прилож. 9 настоящего руководства.

Описание операций технологического процесса, их длительность, длительность отбора каждой пробы и соответствующие им концентрации вносят в табл. П.9.4.

Результаты измерений концентраций вещества в порядке возрастания вносим в графу 2 табл. П.9.5, а в графе 3 отмечают соответствующую ей длительность отбора пробы. Время отбора всех проб суммируется и принимается за 100 %.

Определяем долю времени отбора каждой пробы (%) в общей длительности отбора всех проб (Σt), принятой за 100 %. Данные вносят в графу 4. Определяем накопленную частоту путем последовательного суммирования времени каждой пробы, указанной в графе 4, которая в сумме должна составить 100 %. (графа 5).

На логарифмически вероятностную сетку (см. рис.) наносим значения концентраций (по оси абсцисс) и соответствующие им накопленные частоты (по оси ординат) в процентах. Через нанесенные точки проводится прямая.

Определяем значение медианы (Me) по пересечению интегральной прямой с 50 % значением вероятности.

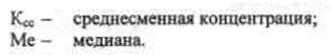

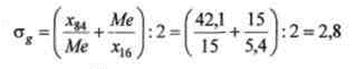

Определяем значение x84 или x16, которые соответствуют 84 или 16 % вероятности накопленных частот (оси ординат). Рассчитываем стандартное геометрическое отклонение σg, характеризующее пределы колебаний концентраций:

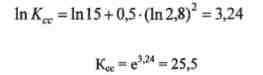

Значение среднесменной концентрации рассчитываем по формуле:

Значения максимальных концентраций соответствуют значениям 95 накопленных частот при 8-часовой продолжительности рабочей смены.

Таким образом, машинист цеха по производству бетонных изделий Петров А. И. подвергается воздействию пыли цемента, среднесменная концентрация которой составляет 25,5 мг/м, что в 4,25 раза выше ПДК.

Таблица П.9.4

Результаты отбора проб воздуха для определения среднесменных концентраций

Ф.,И.,О. _________________ Петров А.И. _

Профессия ________________ машинист __

Предприятие ________________ ЖБИ _____________________________

Цех, производство _______ Цех №3. производство бетонных изделий _

Наименование вещества _____ пыль цемента __

| № п/п | Наименование операции (этапа) производственного процесса | Длительность операции (этапа) производственного процесса, мин | Длительность отбора пробы, мин | Концентрация вещества, мг/м |

| Этап 1 | 40,5 | |||

| 59,5 | ||||

| 173,3 | ||||

| 110,6 | ||||

| 121,1 | ||||

| Этап 2 | 18,8 | |||

| 17,8 | ||||

| 29,9 | ||||

| 20,0 | ||||

| Этап 3 | 39,4 | |||

| 14,2 | ||||

| 23,7 | ||||

| 23,3 | ||||

| Этап 4 | 21,5 | |||

| 11,8 | ||||

| 4,0 |

Таблица П.9.5

| № п/п | Концентрация в порядке ранжирования, мг/м | Длительность отбора пробы, t, мин | Длительность отбора пробы, % от Σt | Накопленная частота, % | Статистические показатели и их значения |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 4,0 11,8 14,2 17,8 18,8 20,0 21,5 23,3 23,7 29,9 39,4 40,5 59,5 110,6 121,1 173,3 | 40 16 30 38 21 15 15 10 11 13 10 10 7 10 5 5 | 15,6 6,3 11,7 14,8 8,2 5,9 5,8 3,9 4,3 5,1 3,9 3,9 2,7 3,9 1,9 2,0 | 15,6 21,9 33,6 48,4 56,6 62,5 68,3 72,2 76,5 81,6 85,5 89,4 92,1 96,0 97,9 99,9 | Среднесменная концентрация Ксс = 25,5 мг/м3 Макс. концентрация Кмакс= 105 мг/м3 Мин. концентрация Кмин = 4,0 мг/м3 Медиана Me = 15,0 Стандартное геометрическое отклонение, σg=2,8 |

Σt = 256 (100 %) Σ = 99,9 %

2. Для определения среднесменной концентрации расчетным методом заполняем табл. П.9.6 в соответствии с требованиями раздела 4 прилож. 9.

Рассчитываем средние концентрации для каждой операции (K01 - К04):

По результатам определения средних концентраций за операцию (Ко) и длительности операции (То) рассчитываем среднесменную концентрацию (Ксс) как средневзвешенную величину за смену:

Определяем статистические показатели, характеризующие процесс загрязнения воздуха рабочей зоны в течение смены: минимальную концентрацию за смену (Кмин); максимальную концентрацию за смену (Кмакс); медиану (Me); стандартное геометрическое отклонение (σg).

Таблица П.9.6

Определение среднесменной концентрации расчетным методом

Ф.,И.,О. _________________ Петров А.И. ____

Профессия ________________ машинист _______

Предприятие ________________ ЖБИ ______

Цех, производство _______ Цех №3. производство бетонных изделий _

Наименование вещества _____ пыль цемента __

| Наименование и краткое описание этапа производственного процесса (операции) | Длительность операции (этапа производственного процесса), Т, мин | Длительность отбора разовой пробы, t, мин | Концентрация вещества в пробе, К, мг/м3 | Произведение концентрации на время, Kt | Средняя концентрация за операцию, Ко, мг/м3 | Статистические показатели, характеризующие процесс пылевы-деления за смену |

| Этап 1 | 40,5 | 405,0 | 91,9 | Среднесменная концентрация Ксс = 27,9 мг/м3 Минимальная концентрация в течение смены Кмин = 4,0 мг/м3 Максимальная концентрация в течение смены Kмакс = 173,3 мг/м3 Медиана Me =18,4 Стандартное геометрическое отклонение σg = 2,6 | ||

| 59,5 | 416,5 | |||||

| 173,3 | 866,5 | |||||

| 110,6 | 1106,0 | |||||

| 121,1 | 605,5 | |||||

| Этап 2 | 18,8 | 394,8 | 20,2 | |||

| 17,8 | 676,4 | |||||

| 29,9 | 388,7 | |||||

| 20,0 | 300,0 | |||||

| Этап З | 39,4 | 394,0 | 21,5 | |||

| 14,2 | 426,0 | |||||

| 23,7 | 260,7 | |||||

| 23,3 | 233,0 | |||||

| Этап 4 | 21,5 | 322,5 | 9,5 | |||

| 11,8 | 188,8 | |||||

| 4,0 | 160.0 |

Приложение 10

(обязательное)

Общие требования к контролю содержания микроорганизмов в воздухе рабочей зоны

1. Общие положения

1.1. Методика определяет требования к измерению в воздухе рабочей зоны концентраций микроорганизмов, живых клеток и спор, находящихся в составе товарных форм бактериальных препаратов, на биотехнологических предприятиях, а также в воздухе общественных и промышленных зданий.

1.2. К использованию в технологических процессах допускаются штаммы микроорганизмов, разрешенные к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1.3. Контроль воздуха на содержание вредных веществ биологической природы –продуктов микробного синтеза (ферменты, витамины, антибиотики и др.) проводится так, как это принято для химических веществ.

2. Требования к отбору проб

2.1. Отбор проб воздуха для контроля содержания микроорганизмов проводится путем аспирации их из воздуха на поверхность плотной питательной среды.

2.2. Отбору проб должна предшествовать краткая характеристика микроорганизмов: указываются семейство, род, вид, штамм, морфологическая характеристика колоний на твердой питательной среде и оптимальные условия роста колоний на твердой питательной среде (рН, Т°).

2.3. Отбор проб воздуха проводят:

- при засеве инокуляторов в зоне дыхания и между инокуляторами;

- при отборе проб из инокуляторов;

- при засеве посевных аппаратов (при условии прямого засеивания);

- при отборе проб из посевных аппаратов у пробника и между посевными аппаратами;

- при отборе проб из ферментеров;

- при спуске культуральной жидкости из ферментеров в коагуляторы или прямо на фильтрацию.

Если в технологическом процессе имеет место сушка биомассы, то отбор проб проводится:

- при перемешивании;

- при выгрузке из сушильных аппаратов;

- при фасовке биомассы.

Перечисленные точки отбора ориентировочные и на каждом предприятии устанавливаются индивидуально с учетом данных валидации, характеристик процесса, методологии тестирования и т. п.

2.4. При текущем контроле в одном помещении число контрольных точек должно быть не менее трех.

2.5. Для сравнительного анализа концентраций микроорганизмов в воздухе рабочей зоны отбор проб должен проводиться не реже 1 раза в неделю в аналогичной по интенсивности технологического процесса временной период.

2.6. Объем пробы воздуха должен быть достаточным для обнаружения микроорганизмов. Он устанавливается опытным путем с учетом характеристик используемого пробоотборника и концентрации микроорганизмов в тестируемой зоне.

Примечание. Для импакторов и центрифужных пробоотборников одним из ограничивающих факторов является высыхание поверхности агара при больших объемах проб, а так же возможность повреждения поверхности агарового слоя (растрескивание).

2.7. Отбор проб проводится с концентрированием воздуха на чашке Петри с посевной средой.

Отбор проб на содержание микроорганизмов проводят в рабочей зоне; высота установки прибора 1,5 м от уровня пола.

3. Характеристика метода

3.1. Метод основан на аспирации микроорганизмов из воздуха на поверхность плотных питательных сред – элективных (избирательных для данного микроорганизма) или элективно-дифференциальных (путем добавления в среду ингибиторов – антибиотики, желчь, молочная кислота, красители; цветных индикаторов или других специфических химических веществ, позволяющих выявить диагностические признаки данного микроорганизма). После инкубации в термостате производится подсчет выросших колоний по типичным морфологическим признакам.

Примечания.

1. Выбор питательной среды является одним из важных факторов. Базовой средой для культивирования бактерий является среда № 1(МПА)·, среда №2 (агар Сабуро) и солодовый агар для культивирования дрожжей и мицелиальных грибов··. Посевы бактерий выращивают в термостате при t 35–40 °С в течение 24–48 ч, культуры дрожжей и грибов – при t 25–30 °С в течение 72 и более часов.

2. Перед отбором проб разлитые на чашки Петри или пластины питательные среды выдерживают в термостате при 137 °С в течение 24 ч для подтверждения стерильности. Проросшие чашки бракуют.

3. Ростовые свойства питательных сред должны быть проверены соответствующими тест-штаммами.

3.2. Микроорганизмы, выросшие на чашке Петри, подлежат макро- и микроскопической идентификации. К макроскопическим признакам относятся форма и размеры колоний, цвет, консистенция, к микроскопическим признакам – форма (кокки, бациллы, овоиды и т. п.), подвижность (количество жгутиков), отношение к окраске по Граму, наличие спор и капсул.

3.3. Для дальнейшей индикации и дифференциации микроорганизмов могут быть использованы биохимические методы, различные автоматизированные системы, а также любые современные методы идентификации микроорганизмов.

3.4. Предел измерения от 1 до 5 х 106 кл/м3.

4. Приборы и посуда

4.1. Для бактериологического анализа воздуха используют импактор воздуха микробиологический «Флора-100» (ТУ 64-098-33–95).

Примечание. Современная отечественная модель – высокопроизводительный импактор «Флора 100» работает в автоматическом режиме, отбирает заданный объем воздуха и осаждает биологический аэрозоль на чашку Петри с плотной питательной средой. Импактор полностью заменяет широко используемый для контроля прибор Кратова и превосходит его по всем техническим характеристикам (точность определения, масса, габариты, скорость пробоотбора, автоматический контроль параметров пробоотбора и диагностики неисправностей).

Импактор «Флора 100» прошел государственные испытания и рекомендован Комитетом по новой технике (протокол № 7 от 26.12.95) к применению в медицинской практике.

4.2. Методику проведения контроля с использованием импактора «Флора-100» рекомендуется согласовывать с разработчиком импактора для уточнения времени аспирации в зависимости от особенностей контролируемой микрофлоры.

4.3. Прибор для бактериологического анализа воздуха, модель 818 (ТУ 64-1-791–77).

4.4. Секундомер ГОСТ 9586–75

4.5. Чашки бактериологические, плоскодонные, стеклянные диаметром 100 мм, ГОСТ 10937–75.

4.6. Термостаты электрические суховоздушные, типа ТС, ТУ 64-1-1382–76.

4.7. Пипетки мерные, ГОСТ 1770–74.

4.8. Колбы конические, ГОСТ 1770–74.

4.9. Весы аналитические ВЛА-200-М.

4.10. Камера для стерильной сушки чашек Петри типа ЕМЗ 804-014СП.

5. Методика проведения контроля

5.1. Воздух аспирируют со скоростью от 10–20 до 150–200 л/мин на поверхность плотной питательной среды на чашках Петри.

5.2. Время аспирации (2–10 мин) зависит от концентрации микроорганизма в воздухе.

5.3. Термостатирование чашек Петри с пробами воздуха производится при температуре 25–40 °С в зависимости от биологической характеристики микроорганизма.

5.4. Метод предполагает учет по типичным морфологическим признакам количества колоний, выросших на 2–4 сутки и более после посева пробы воздуха в зависимости от видовой принадлежности микроорганизма.

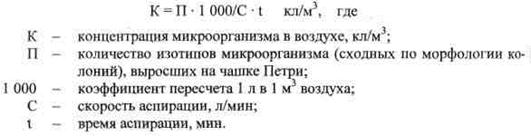

5.5. Прямой метод позволяет учитывать на чашке Петри до 150–200 колоний. Результаты рассчитывают в кл/м.

Примечание. Проблемной комиссии по гигиеническому нормированию с целью унификации методических подходов принято согласованное решение единицей измерения принять «клетки» (а не колониеобразующие клетки, хотя это правильно).

Единицы измерения указывать обязательно.

5.6. Результаты замеров вносятся в протокол.

Протокол

оценки содержания промышленных штаммов микроорганизмов

в воздухе рабочей зоны (рекомендуемый)

1. Дата Ф., И., О. работающего (рабочее место) ________________________________________ _________________________________________________________________________________2. Профессия _____________________________________________________________________ 3. Производство __________________________________________________________________ 4. Участок(технологическая стадия, операция) ________________________________________ 5. Точка отбора (наименование оборудования у которого производится отбор) _____________ _________________________________________________________________________________6. Вид пробоотборника ____________________________________________________________ 7. Дата последней метрологической поверки оборудования для отбора проб _______________ 8. Микроорганизм, содержание которого контролируется (род, вид, штамм) _______________ 9. Питательная среда, оптимум роста, время инкубации _________________________________ 10. Количественная и качественная характеристика выросших колоний (морфологические признаки – форма, цвет, консистенция; окраска по Граму; количество типичных колоний) _________________________________________________________________________________11. Результаты идентификации микроорганизмов с указанием метода _____________________ 12. Результаты расчёта концентрации микроорганизма (кл/м) ___________________________ 13. Соотношение полученных результатов с уровнем ПДКр.з.____________________________ Отбор пробы произведен:

_______________________________(Ф., П., О., должность) ________________ (подпись, дата)

Идентификация штамма и расчёт концентрации произведен:

_______________________________(Ф., П., О., должность) ________________ (подпись, дата)

Приложение 11

(справочное)

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 408; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!