КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Промысловая документация 1 страница

|

|

|

|

2 7

тыс.км), Западно-Сибирский (около 3 млн.км), мегабассейн в пределах Восточной Сибири (свыше 10 млн.км2), включающий Ангаро-Ленский, Тунгусский, Лено-Енисейский и Якутский гидрогеологические бассейны, характеризующиеся общими особенностями строения и сложной взаимосвязью друг с другом.

Гидрогеологические бассейны могут содержать в своих недрах залежи нефти и газа. Если в гидрогеологическом бассейне имеются залежи нефти, газа, газоконденсата, то его следует относить к нефтегазоносным бассейнам. Границы нефтегазоносного бассейна должны совмещаться с границами гидрогеологического бассейна. Это положение вытекает из современных представлений о роли гидрогеологических условий в миграции, аккумуляции и консервации скоплений нефти и газа. При нефтегазогеоло-гическом районировании широко используют понятия "нефте-газоносная провинция", "нефтегазоносная область", "нефтегазо-носный район". В ряде случаев границы нефтегазоносных

-214

Рис.50. Схема классификации геогидродинамических систем

провинций и нефтегазоносных гидрогеологических бассейнов совпадают. Это относится к таким нефтегазоносным гидрогеологическим бассейнам, как Тимано-Печорский, Прикаспийский, Днепровско-Донецкий. В отдельных случаях в пределах нефтегазоносных провинций выделяют не один, а два и более бассейнов. Так, в рамках Предкавказско-Крымской нефтегазоносной провинции выделяют два нефтегазоносных гидрогеологических бассейна - Западно-Предкавказский и Восточно-Предкавказский и т.д. Условия движения вод в нефтегазоносных гидрогеологических бассейнах могут быть весьма различными и обусловлены типом геогидродинамических систем.

Под геогидродинамической системой понимают систему литосферных вод вместе с вмещающими их пластовыми и трещинными зонами, которая характеризуется общими (сходными) условиями возникновения движения вод (рис.50). Следовательно, здесь основной принцип выделения типа геогидродинамической системы - механизм создания напора в водоносной толще.

Среди геогидродинамических систем выделяют системы грунтовых (безнапорных) и напорных вод.

Геогидродинамические системы грунтовых вод тесно связаны с физико-географическими и геоморфологическими условиями в пределах верхней части земной коры. Разные уровни грунтовых вод, обусловленные климатическими факторами (количеством выпадающих осадков) и рельефом местности, приводят к образованию грунтовых потоков.

Геогидродинамические системы напорных вод (водоносные системы) подразделяются на инфильтрационные и эксфиль-трационные. Развитие представлений и природных водонапорных системах при некотором различии в терминологии отражено в

-215

работах В.Н. Щелкачева, Г. Б. Пыхачева, В.Н. Корценштейна, А.М. Овчинникова, А.А. Карцева, С. Б. Вагина и др.

В природной инфильтрационной системе напор создается в результате инфильтрации атмосферных и поверхностных вод в коллекторы и действия образуемой этими водами нагрузки (гидростатической). Поэтому водонапорные системы этого типа могут быть названы также гидростатическими. В нефтегазоносных пластах, входящих в этот тип водонапорных систем, пластовые давления соответствуют гидростатическим (рис."51). Движение вод осуществляется от области питания к зоне разгрузки, расположенной гипсометрически ниже.

Инфильтрационные водонапорные системы являются открытыми системами. Основная форма энергии - потенциальная энергия жидкости в поле силы тяжести. Для инфильтрационных водонапорных систем пластовое давление р определяется по формуле:

P=Hpg,

где Н - пьезометрический напор; р - плотность жидкости; g -ускорение свободного падения.

Природные эксфильтрационные водонапорные системы характеризуются созданием напоров в водоносных (нефтега-зоводоносных) пластах (горизонтах, комплексах) вследствие

|

|

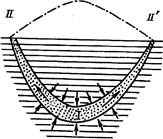

Рис.51. Схема инфильтрационной водонапорной системы. Породы: 1 - коллекторы; 2 - водоупоры; 3 - направление движения вод; 4 -пьезометрический уровень. Области: I - питания и создания напора, II - 1Г области открытой и скрытой разгрузки

Рис.52. Схема элиэионной геостатической водонапорной системы: 1 - породы-коллекторы; 2 - уплотняющиеся глины и глинистые породы; 3 - направление движения пластовых вод; 4 - пьезометрический уровень. Области: I - питания и напора, II и II' - соответственно открытой и скрытой разгрузки

-216

перетока жидкости из одних пластов (или частей) в другие (или их части) без пополнения жидкостью извне. К эксфильтрационным относятся элизионная (элизио - уплотняю, греч.) геостатическая (литостатическая), элизионная геодинамическая и термодегидра-тационная водонапорные системы.

В элизионной геостатической водонапорной системе напор создается при выжимании вод из уплотняющихся осадков и пород в коллекторы и частично при уплотнении самих коллекторов с выжиманием вод из одних частей в другие (рис.52). Элизионные геостатические водонапорные системы приурочены к прогибающимся участкам земной коры, выполненным достаточно мощным комплексом осадочных образований. Они представляют собой закрытые или полураскрытые системы. Сообщение с земной поверхностью или совсем отсутствует или осуществляется только в зонах разгрузки. Основная форма энергии - потенциальная энергия упругой деформации жидкости, накапливающейся в коллекторах в результате уплотнения отложений и выжимания из них вод. Вследствие уплотнения осадков и пород в коллекторах образуется избыточное количество жидкости бцэб- Приращение давления происходит в соответствии с законом:

AP=Qmб I Р* ^общ'

где Ь.р - приращение давления; р*- коэффициент сжимаемости жидкости; Уобщ - общий объем жидкости в водонапорной системе.

В элизионной литостатической водонапорной системе пластовое давление равно: рэл = (Н р + ^p)-g. Наиболее

интенсивный процесс уплотнения отмечается обычно в самых погруженных частях впадин, где и расположена область питания, а движение вод происходит в сторону бортовых зон бассейна. В водонапорных системах этого типа пластовое давление может быть выше гидростатического - и истинного, и условного. При этом под условным гидростатическим давлением понимают давление столба воды (с плотностью 1 г/см3) от плоскости замера до земной поверхности над точкой замера. В случае, если пластовое давление выше условного гидростатического (отношение Рпл^Руг > 1). то его часто называют аномально высоким

пластовым давлением (АВПД). На самом деле это давление характерно и нормально для этого типа природной водонапорной системы и его правильнее называть сверх гидростатическим.

-217

В элизионных геодинамических водонапорных системах, встречающихся преимущественно в областях интенсивной складчатости и повышенной сейсмичности, напор вод создается в результате геодинамического давления. Тектоническое сжатие приводит к возникновению высоких пластовых давлений. В складчатых областях и предгорных прогибах отношение пластового давления к условному гидростатическому нередко составляет 1,8-2. Подобные явления отмечены в Западно-Таджикской депрессии (А.А. Карцевым, С. Б. Вагиным, И. В. Яворчук), в Пред карпатском прогибе (А.А. Орловым) и в других районах.

В пределах некоторых водонапорных систем могут создаваться и зоны с пластовым давлением ниже условного гидростатического. Такое явление, в частности, может иметь место в областях развития тектонических растяжений - как в зоне интенсивной складчатости, так и на платформе. Ю.И. Яковлевым и Р. Г. Семашевым на материалах по Восточной Сибири выделены природные водонапорные системы, названные ими системами депрессионного типа. Механизм образования таких водонапорных систем заключается в частичном поглощении (засасывании) вод из осадочного чехла в раздробленные породы разломных зон верхней части фундамента. Тектонические движения приводят к появлению трещинной пористости. Отток вод в породы в свою очередь приводит к возникновению в осадочных отложениях депрессионных зон или пьезоминимумов, где пластовые давления ниже условных гидростатических. Для водонапорных систем подобного типа аномально низкие пластовые давления (АНПД), т.е. давления ниже условных гидростатических, естественны и поэтому их следует именовать субгидростатическими.

В термодегидратационных водонапорных системах напоры вод создаются в результате появления избыточного количества жидкости вследствие выделения вод из минералов в зонах с очень высокими температурами. Термодегидратация минералов сопровождается выделением химически связанных ' вод в свободную фазу. Обычно это явление наблюдается в наиболее погруженных частях гидрогеологических бассейнов, где температура превышает 150°С. Выделение химически связанных вод при термодегидратации приводит к опреснению подземных вод в этих наиболее погруженных зонах гидрогеологических бассейнов. Подобное явление отмечается в Предкавказье и в Мургабской впадине Каракумского гидрогеологического бассейна.

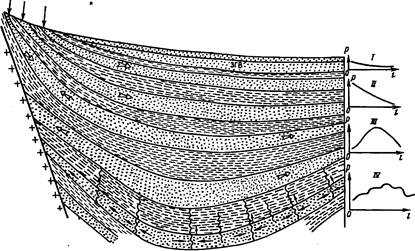

В нефтегазоносных бассейнах с большой мощностью осадочного чехла могут быть различные геогидродинамические системы. На рис.53 показано их расположение в разрезе бассейна

-218

ЕЗ' [ПШЗг ГГПз ЕЕИ ГГЛ^

Рис.53. Схема гидродинамической зональности в бассейнах пластовых вод: 1 -кристаллический массив; 2 - водонапорная система: 3 - трещиноватость; 4 -направление движения вод; 5 - инфильтрации метеогенных вод. Зоны: I -распространения грунтовых геогидродинамических систем, II - распространения инфильтрационных природных водонапорных систем, III - распространения элизионных природных водонапорных геостатических систем, IV - возможного распространения термодегидратационных природных водонапорных систем; ЗГВ -зеркало грунтовых вод

и отмечен характер изменения давлений в каждой системе. Так, в суббассейне грунтовых вод (рис.53, I) может происходить снижение уровней за счет изменения рельефа. В результате образуется грунтовый поток. В инфильтрационной водонапорной системе (рис.53, II) снижение напоров обусловлено разностью гипсометрических отметок области питания и разгрузки и положением пьезометрической поверхности. В инфильтрационной водонапорной системе при наличии высокогорной зоны создания напора пластовое давление может превышать условное гидростатическое, а при наличии низкогорных холмистых или равнинных зон создания напора пластовое давление приближается к условному гидростатическому.

В элизионных геостатических водонапорных системах создаются сверхгидростатические давления (рис.53, III). В этих системах при наличии мощного комплекса осадков и их компрессии отношение пластового давления к условному гидростатическому может изменяться от 1,2 до 2,0. Примером

-219 -

может служить подсолевой комплекс в Прикаспийском гидрогеологическом мегабассейне. Так, на западном его борту, на Астраханском газоконденсатном месторождении, в карбонатных отложениях подсолевого комплекса пластовое давление сверхгидростатическое, так как отношение д^д к ру г.. составляет

от 1,3 до 1,6.

В термодегидратационной водонапорной системе (рис.53, IV) в силу наличия трещиноватости в коллекторе и в покрышке создается сверхгидростатическое давление, но в результате прорыва флюидов по трещинам кривая изменения пластового давления имеет сложную конфигурацию.

Все эти особенности необходимо учитывать при проводке и испытании продуктивных отложений и особенно при разработке нефтяных и газовых залежей.

8.6. Формирование вод в нефтегазоносных бассейнах

Формирование подземных вод - сложный природный процесс, изучение которого имеет важное теоретическое и практическое значение для нефтегазовой гидрогеологии, так как подземные воды оказывают большое влияние на всю историю существования углеводородов в недрах. При этом важное значение приобретает выяснение генезиса воды как растворителя и происхождения состава растворенных веществ (ионов, солей, газов), накапливающихся в подземных водах нефтегазоносных бассейнов.

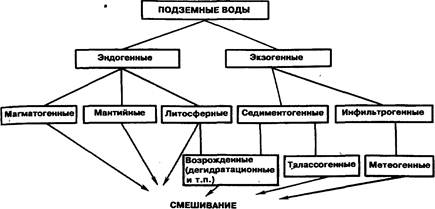

Рассматривая пути появления вод в литосфере, следует отметить два источника возникновения молекул воды - экзогенный и эндогенный. Подземные воды, образующиеся в результате поступления вод в горные породы из внешних геосфер -гидросферы и атмосферы - экзогенные, а за счет возникновения молекул воды в недрах земли - эндогенные. Эндогенные воды формируются в горных породах и магматических очагах в результате различных химических реакций.

В генетической классификации, разработанной А.А.Карцевым (рис.54), экзогенные воды подразделяются на две группы:

седиментогенные и инфильтрогенные.

Седиментогенные воды - это воды, захваченные осадками с момента их образования. В бассейне осадконакопления (море, лагуна) первоначально образуются илы, обычно содержащие до 80-90 % воды. По мере погружения и накопления покрывающих

-220 -

Рис.54. Схема генетической классификации вод (по А.А. Карцеву) осадков илы уплотняются, превращаясь в породу. В начале этого процесса часть вод из уплотняющих илов, выжимаясь, поступает вновь в водоем, часть проникает в проницаемые породы (пески, песчаники, известняки).

Процесс уплотнения глин происходит в большом диапазоне глубин. Наиболее активно глины уплотняются на глубине первых сотен метров, затем процесс уплотнения замедляется, но продолжается до глубин 5-6 км. В глинистых сланцах, в которые превращаются глины в процессе уплотнения, содержание воды не превышает 1 %. Таким образом, на пути развития от илов до сланцев глинистые породы теряют до 80-90 % процентов воды, а это значит, что масса этих вод в осадочных бассейнах огромна.

Песчаники уплотняются вдвое меньше чем глины. То же характерно и для известняков. Когда воды одновозрастны с вмещающими породами, их именуют погребенными или сингенетическими, т.е. образовавшимися одновременно с породами. Воды, поступающие в коллекторы из уплотняющихся глинистых толщ, относятся к эпигенетическим водам. В коллекторах они постепенно вытесняют сингенетические воды, в результате чего происходит водообмен, т.е. смена вод в пласте. Такой тип водообмена именуют элизионным. Поскольку осадконакопление с захоронением вод происходит главным образом в морских бассейнах, почти все седиментогенные воды по происхождению относятся к талассогенным (таласс - по-гречески море). В нефтегазоносных бассейнах основная масса подземных вод представлена седиментогенными (талассогенными) водными растворами.

-221

К седиментогенным тесно примыкают возрожденные воды.

Возрожденные воды образуются в результате дегидратации глинистых минералов. В наибольших количествах эти воды появляются при перестройке структуры глинистых минералов, преимущественно при превращении монтмориллонита, содержащего до 24 % межслоевых вод, в иллит и другие гидрослюды, содержащие не более 10 % воды. Высвобождающиеся (т.е. возрождающиеся) воды лишены растворенных веществ и поэтому обладают повышенной растворяющей способностью. Такое свойство определяется изменением структуры молекул воды при переходе из химически связанного состояния в свободное. Возрожденные воды способны быстро растворять минеральные и органические компоненты окружающей среды, постепенно сравниваясь в отношении химического состава с присутствующими там же свободными водами. Высокая растворяющая активность возрожденных вод играет большую роль в процессе нефтегазообразования, так как способствует выносу углеводородов из глинистых толщ и накоплению их в коллекторах.

Инфильтрогенные воды образуются в результате проникновения (инфильтрации) вод в уже сформировавшиеся породы, заполненные i водами иного происхождения. При надземной инфильтрации в породы проникают дождевые, снеговые, речные воды, т.е. метеогенные. В зоне развития трещиноватых закарстованных известняков вода может втекать в трещины и полости в этих породах (инфлюация). Возможно проникновение паров воды в породы с последующей их конденсацией. Помимо наземной происходит и подводная инфильтрация, когда вода всачивается в коренные породы, обнажающиеся ниже уровня водоема (озера или моря).

Основная масса инфильтрогенных вод формируется за счет метеогенных. Инфильтрогенные воды, проникнув в породу, под действием сил гравитации продвигаются вниз по напластованию, превращаясь в грунтовые, а затем и напорные воды. Постепенно они вытесняют (частично или полностью) воды, находящиеся в пласте, и таким образом происходит инфильтрационный водо-обмен. Инфильтрационная метеогенная вода в самом начале своего подземного существования маломинерализованная, почти пресная. По мере продвижения по породам вода обогащается ионами, солями и газами в результате выщелачивания пород и деятельности организмов. Важно отметить, что в инфильтрогенных водах содержатся такие окислители углеводородов, как сульфаты и кислород. В дальнейшем движение инфильтрогенных вод в глубь бассейна замедляется, на ее состав начинают влиять физико-химические процессы, а также смешение с седиментоген-

-222 -

ными водами. Минерализация инфильтрогенных вод постепенно возрастает, а ионно-солевой и газовый состав их преобразуется.

Эндогенные воды образуются в результате возникновения молекул воды в горных породах и магматических очагах.

В зоне высоких температур, по В.И.Вернадскому, синтез воды происходит при следующих реакциях:

СО + ЗУз = НзО + СН4

4СО + 2Н2 = 2Н20 + ЗС + СО (между 900 и 1000°С)

СОз + ЗН2 = СО + НзО +2Н2 (при красном калении)

Химические реакции, при которых образуются молекулы воды, могут происходить в литосфере и при небольших температурах и давлениях, например, при разрушении гидрокарбонатов и органических соединений:

Са(НСОз)2 = СаСОз + CO-i + H-ft

Mg(HC03)2 = MgC03 + С02 + I^O

2СбН1о05=СцН1оОз + С02 + 5Н20

Эти воды могут быть отнесены к литосферным. Они примыкают к возрожденным водам.

Магматогенные воды образуются при конденсации водяных паров, выбрасываемых вулканами, из гидротерм и газово-жидких растворов регионально восходящих потоков, связанных с очагами глубинного магматизма. Магматогенные воды играют важную роль в истории развития гидросферы земли, но доля их в массе воды нефтегазоносных бассейнов сравнительно невелика.

К эндогенным следует отнести и конденсатогенные воды, образование которых связано с конденсацией паров воды в процессе формирования (или переформирования) залежей нефти или газа. Более подробно эти воды рассмотрены ниже.

Формирование солевого и газового состава подземных вод в нефтегазоносных бассейнах происходит в процессе взаимодействия вод с породами и за счет химических реакций между минералами пород и водорастворенными веществами.

А.А. Карцев (1992) тесно связывает гидрогеологические процессы со стадиями литогенеза. При этом рассматриваются происхождение доминирующих водных растворов, типичные гидрогеологические процессы, литогенетические процессы и главнейшие новообразования минералов. Прослеживая весь комплекс этих процессов с момента накопления осадков до их погружения на большую глубину в зону с высокими температурами и давлениями, можно составить представление об общих закономерностях формирования подземных вод. Рассмотрим условия формирования вод с этих позиций.

-223 -

На стадии формирования осадков (диагенез) в бассейне происходит накопление седиментогенных (преимущественно талассогенных) вод. Уплотнение илов и превращение их в породу сопровождается элизионным водообменом. В составе газов преобладают газы атмосферного происхождения: азот, кислород, диоксид углерода, гелий, аргон. Но уже идет генерация биохимического метана.

Водообмен активизирует различные физико-химические процессы. В результате взаимодействия твердой фазы осадков с пропитывающими их водными растворами образуются различные гидроалюмосиликаты, монтмориллонит, идет обмен катионами, например, 2Na"1" (в растворе) + Са2* (в породе) = Ca2"1" (в растворе) + 2Na"1" (в породе) или Mg2"'" (в растворе) + Са2"1" (в породе) = Mg2"1" (в породе) + Са2* (в растворе), т.е. Са2* из поглощенного комплекса переходит в водный раствор, а натрий или магний - в поглощенный комплекс. В результате обогащения вод кальцием при наличии ионов хлора начинают формироваться хлоридно-кальциевые воды. Увеличивается соленость вод.

Отличительной особенностью этой стадии является процесс десульфирования, обусловленный наличием органических веществ, окислителей в виде сульфатов и десульфирующих бактерий (Vibrio desulfuricans и Vibrio thermodesulfurican), Десульфирующие бактерии относятся к числу анаэробных организмов. С их жизнедеятельностью связаны процессы восстановления сульфатов и окисления органических веществ. Изменения в составе вод при восстановлении сульфатов зависят от количественных соотношений между растворенными ионами. При избытке сульфата натрия ход реакции следующий:

Na2SC>4 + 2С + НзО = МазСОз + ti^S +СО^.

В этом случае в воде появляется сода, вода приобретает щелочность. При участии сульфата кальция реакция может протекать по схеме:

CaSC>4 + 2С +НзО = СаСОз + H-^S + СОз.

Образовавшийся труднорастворимый карбонат кальция выпадает в осадок. Реакция восстановления сульфатов в общем виде имеет следующее выражение: MeS04 + 2С = MeS + 2СОз, где С -

органические вещества, в том числе углеводороды, Me- металлы.

Основное значение процесса десульфирования заключается в обеднении вод кислородом, окислении органических веществ и в общем восстановлении вод.

При дальнейшем прогибании дна бассейна, повышении геостатической нагрузки за счет накопления покрывающих осадков породы и насыщающие их воды попадают в зону катагенеза ("ката" -вниз).

Н.Б.Вассоевич в катагенезе выделяет три стадии: прото-, мезо-и апокатагенез. На стадии протокатагенеза главным гидрогеологическим процессом является продолжающееся уплотнение осадков. В элизионной водонапорной системе геостатического типа образуются супергидростатические давления, повышается температура до 50-70°С. При взаимодействии твердой фазы и водных растворов идет процесс доломитизации по схеме:

MgCl2 + 2СаСОз -> CaMg(CC>3)2 + CaCl2 р-р порода порода р-р

Таким образом, в подземных водах происходит дальнейшее повышение содержания хлоридов кальция, продолжаются.процесс преобразования органического вещества и генерация углеводородных газов, метана и его гомологов (этана, пропана, бутана, пентана).

На стадии мезокатагенеза породы погружаются на глубину в диапазоне от 1,5 до 5,0 км, что сопровождается ростом температуры с 70 до 180°С. Основным типом водообмена остается элизионный.

Большую роль играет термическая дегидратация глинистых минералов, приводящая к появлению возрожденных вод и участию их в водообмене. Эти воды активно растворяют вещество из окружающей среды и способствуют обогащению водных растворов металлами (никель, кобальт, молибден, свинец и др.). Наряду с талассогенными и возрожденными существенную роль начинают играть и литосферные воды. Это сопровождается образованием цементов, особенно карбонатных:

СаСОз + СОз + НзО

~г~

По Н.Б.Вассоевичу (1969, 1974), основная масса нефти генерируется в главную фазу нефтегазообразования в интервале глубин 2 - 4 км при температурах 70-150°С. Элизионные водонапорные системы геостатического типа в конце мезокатагенеза превращаются в термодегидратационные. Воды циркулируют по трещинам как в коллекторах, так и в покрывающих их породах. Интенсивно идет генерация метана. На последней

| 15 Каналин |

| -225 |

стадии катагенеза - в апокатагенезе в условиях, когда температура превышает 200°С, продолжается термическая дегидратация глинистых минералов, появляются новые порции возрожденных вод. Среди минералообразующих процессов следует отметить серпентинизацию гидрослюд и выпадение преимущественно кремнистых цементов до полного исчезновения первичной пористости. Гидротермальные растворы циркулируют по трещинам и разломам. При дальнейшем погружении осадков (более 7-8 км) и росте температур (более 250°С) начинается стадия метаморфизма.

При перерыве в осадконакоплении, выходе пород на земную поверхность (гипергенез) в них происходит инфильтрация метеогенных вод. Внедрение инфильтрогенных вод приводит к растворению карбонатов, образованию карста, сульфатредукции. Вследствие взаимодействия водных растворов и твердой фазы появляются новообразования - оксиды и гидрооксиды железа (лимонит, гидрогетит), гипс, опал, каолинит и др. Формируется инфильтрационная водонапорная система, начинается инфильтрационный водообмен, ускоряющий выщелачивание пород (и другие процессы), из пород вытесняются воды иного генезиса (талассогенные, возрожденные, литосферные). В водоносных пластах при смешении инфильтрогенных вод, содержащих сульфаты натрия или гидрокарбонаты натрия, с хлоридно-кальциевыми водами (седиментогенными) возможно образование цементов в результате следующих реакций:

2МаНСОз + СаС1з = СаСОз + 2NaCl + Н^О + СОз осадок

Na2S04 + СаС1з + 2Н-г,° = 2NaCl + CaS04 • 2НзО

осадок

Таким образом, в процессе формирования подземных вод неф-тегазоносных бассейнов существенное значение имеют как периоды накопления осадков и процессы их сопровождающие, так и перерывы в осадконакоплении, когда происходят регрессия моря, выход пород на земную поверхность и внедрение в уже сформировавшиеся породы инфильтрационных маломинерализованных вод.

Такие периоды в гидрогеологической истории нефтегазонос-ного бассейна относятся в первом случае к элизионному и во втором - к инфильтрационному этапам. Элизионный и инфильтрационный этапы составляют гидрогеологический цикл. В зависимости от условий тектонического развития региона в

-226

| Минерализация, г/л 200 зоа чаа soo |

Рис.55. Изменение минерализации подземных вод в вертикальном разрезе нефтегазоносных бассейнов (по Ю.П. Гаттенбергеру):

1 - Западная Сибирь (запад); 2 - Западная Сибирь (центр и восток); 3 - Вилюйский бассейн; 4 - Азербайджан; 5 - Западное Предкавказье; 6 - Восточное Предкавказье; 7 - Южный Мангышлак; 8 - Днепровско-Донецкий бассейн (центр); 9 - Днепровско-Донецкий бассейн (юго-восток); 10 - Волго-Уральский бассейн (фон); 11 - Волго-Уральский бассейн (районы развития соленосных пермских отложений); 12 -Припятская впадина; 13 - Ангаро-Ленский бассейн (масштаб по горизонтали сокращен в 2 раза, т.е. 300 г/л на шкале соответствуют 600 г/л и т.д.)

гидрогеологической истории водоносных комплексов могли иметь место один или несколько гидрогеологических циклов, что и определяло направленность процессов формирования подземных вод нефтегазоносных бассейнов.

Выше рассмотрена лишь общая схема формирования химического и газового состава водных растворов, которая усложняется геолого-климатической обстановкой и прежде всего наличием в разрезе осадочных бассейнов соленосных отложений. В нефтегазоносных бассейнах, в разрезе которых имеются соленосные толщи, распространены рассолы, преимущественно в его нижней части (Иркутский, Прикаспийский и др.). Если соленосных толщ в разрезе бассейна нет, минерализация подземных вод значительно ниже (рис.55).

15* -227

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (к главе 8)

1. Какие виды вод относятся к остаточным?

2. Какие минералы содержат максимальное количество воды?

3. Каков механизм дренирования водоносных горизонтов?

4. Каково строение молекул воды?

5. Как изображается химический состав воды?

6. Зачем определяют приведенные давления в водоносных пластах?

7. Каковы причины изменения геотермических градиентов в земной коре?

8. Какова роль подземных вод в формировании теплового режима Земли?

9. Знание каких факторов дает основание для экстраполяции температур на заданную глубину?

10. Каковы особенности инфильтрационных и эксфильтрационных природных водонапорных систем?

11. Какие генетические типы вод характерны для нефтегазоносных бассейнов?

Глава '7

Нефтегазопоисковая гидрогеология

9.1. Гидрогеологические условия формирования, сохранения и разрушения залежей нефти и газа

Водные растворы играют ведущую роль в формировании, сохранении и разрушении залежей нефти и газа, так как все эти процессы происходят в подземной гидросфере. Этой проблеме посвящена огромная литература. Особенно большое внимание уделяется вопросам первичной миграции и аккумуляции углеводородов (Г.И.Адамс, И.М.Губкин, И.О.Брод, Н.Б.Вассоевич, А.А.Карцев, Л.Н.Капченко, С.Г.Неручев и многие другие).

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 893; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!