КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ядро, 2 — стрекательная капсула, 3 — книдоциль, 4 — стрекательная нить с шипиками, 5 — шипы, 6 — жгутик, 7 — микроворсинки 2 страница

|

|

|

|

|

| 10 |

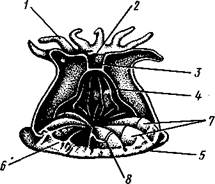

Рис. 106. Схема строения сцифоидной медузы (из Байера)] / — ротовые лопасти, 2— ротовое отверстие, 3 — щупальца, 4 — ро-палий, 5 — кольцевой канал, 6 — радиальный канал, 7 — гонада, 8 — гастральные нити, 9 — желудок, 10 — эксумбрелла, // — субумб-релла, 12 — мезоглея. Эктодерма показана штриховкой, энтодерма — черным

ста — ротовые лопасти, служащие для захвата пищи; у некоторых так называемых корнеротых сцифомедуз (отр. Rhizostomida) ротовые лопас-сти становятся складчатыми и срастаются, так что от ротового отверстия остаются лишь многочисленные мелкие поры, через которые проходит в кишечник пища — мелкие планктонные организмы (см. рис. 109).

|

| J |

Рот ведет в энтодермальный желудок, занимающий центр зонтика и образующий четыре неглубоких карманообразных выпячивания. В желудок вдаются с краев четыре валика с гастральными нитями, которые служат для увеличения всасывающей поверхности энтодермы.

| 1 |

От желудка расходится к краям тела система радиальных каналов. В простейшем случае их всего четыре, у других видов — восемь, у ряда сцифомедуз гастроваскуляр-ная система еще сложнее — состоит из 4 сильно ветвящихся каналов первого порядка, 4 ветвистых каналов второго порядка и 8 неразветвленных каналов третьего порядка. Каналы правильно чередуются в расположении, а своими наружными концами впадают в кольцевой канал, окаймляющий край зонтика.

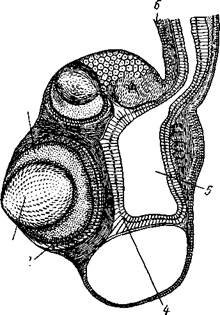

| Рис. 107. Продольный разрез чеоез ропалий медузы Carybdea. Налево разрез прошел через 2 главных глаза ропалия, пустое пространство внизу ропалия — статоцист (статолиты растворились при изготовлении препарата) (по Шевякову): / — хрусталик. 2 — светочувствительный слой ретинальных клеток, 3 — стекловид ное тело. 4 — энтодермальная выстилкапродолжающегося в ропалий радиального канала (5), 6 — эктодерма ропалия |

Край зонтика несет различное число щупалец. Некоторые из щупалец, расположенные у концов главных каналов первого и второго порядков, видоизменяются и превращаются в краевые тельца, или ропа-лии (рис. 107). При этом щупальца укорачиваются и утолщаются, а внутри них развиваются органы зрения «органы равновесия. Каждый ропа-лий чаще содержит один статоцист и несколько глазков разной степени

сложности строения; наряду с глазками, напоминающими таковые гидроидных медуз, здесь имеются и более сложные глаза типа глазного пузыря. Такой глаз получается посредством погружения глазной ямки под эпителий и отшнуровывания ее от поверхности тела, причем ямка замыкается под кожей в глазной пузырь. Кожный эпителий над пузырем остается тонким и прозрачным и называется роговицей. Дно и боковые стенки пузыря состоят, как и у гидромедуз, из пигментных и чувствительных клеток. Часть стенки пузыря, лежащая непосредственно под роговицей, сильно утолщается и образует двояковыпуклый хрусталик. Внутренность пузыря заполнена бесструктурным стекловидным телом, которое выделяется стенками пузыря. Несмотря на сложность строения, глаза, по мнению большинства авторов, служат лишь для различения света и тьмы. В связи с сильным развитием органов чувств центральная нервная система сцифомедуз тоже испытывает усложнение. На протяжении краевого нервного кольца (соответственно 8 ропалиям) возника-

5* 131

ют 8 скоплений нервных клеток, или ганглиев, — первый пример образования значительных нервных узлов.

Размножение и развитие. Медузы раздельнополы. Половые железы образуются из энтодермы нижней поверхности карманов желудка. Созревшие половые клетки выводятся наружу через рот медузы.

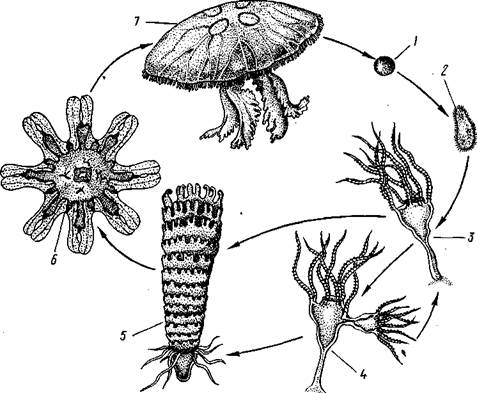

После полного и равномерного дробления яйца образуется бластула, а затем типичная мерцательная планула. Она сначала плавает, позднее же прикрепляется передним полюсом к морскому дну. На прежнем заднем, а теперь верхнем полюсе прорывается рот, который ведет внутрь образующейся к этому времени гастральной полости. Вокруг рта развивается венчик щупалец, число которых кратно четырем. Энтодерма гастральной полости дает 4 продольных желудочных валика. В результате этих изменений планула превращается в маленького одиночного полипа— сцифистому (рис. 108), немного похожего на гидру, но устроенного сложнее. Этот полип может путем почкования давать начало другим сцифистомам.

Главный процесс, совершающийся со сцифистомой, — это стробиля-ция: полип делится путем ряда поперечных перетяжек, которые постепенно врезаются с краев в тело полипа, пока из последнего не получится подобие стопки наложенных друг на друга тарелок, соединенных центральным стволом. На этой стадии развития полип называется стробилой.

Рис. 108. Развитие сцифомедузы Aurelia:

1 — яйцо, 2— планула, 3— сцифистома, 4 — почкующаяся сцифистома, 5 — стробиляция, 6 — эфира,

7—взрослая медуза (по Ъайеру)

Образовавшиеся в процессе стробиляции диски представляют собой молодых медуз, расположенных вогнутыми сторонами их зонтиков кверху. Медузы постепенно, начиная с верхней, отрываются от сцифистомы, переворачиваются выпуклой стороной кверху и переходят к плавающему образу жизни. Они еще во многом отличаются от взрослых медуз, а потому считаются особой личиночной стадией, или эфирой. Край зонтика эфиры глубоко вырезан в виде 8 лопастей. Превращение во взрослую медузу сопровождается усиленным ростом и состоит главным образом в том, что края зонтика выравниваются, формируется сложная канальная система, появляются краевые щупальца и зачатки гонад.

Таким образом, сцифомедузы обладают ясно выраженным метагенезом, т. е. чередованием полового и бесполого поколений, причем в противоположность Leptolida из гидрозоев у них наиболее развито медузоид-ное поколение.

Экология. Сцифомедузы плавают при помощи сокращений зонтика, число которых может доходить до 100—140 в 1 мин. Некоторые медузы широко распространены; так, Aurelia aurita, обитающая почти во всех умеренных и тропических' морях, заходит и в арктические воды. Другие сцифоидные медузы распространены более ограниченно.

Тело большинства медуз прозрачно, что зависит от большого количества содержащейся в тканях воды (особенно в мезоглее). У многих медуз вода составляет 97,5% общей массы тела.

Размеры сцифомедуз могут быть очень велики: Aurelia aurita достигают обычно 40 см в поперечнике, тогда как Cyanea capillata — иногда почти 2 м в диаметре при длине щупалец 10—15 м. Медузы — хищники. Они питаются различными планктонными беспозвоночными, а иногда и молодью рыб.

Расправленными щупальцами медузы облавливают большую площадь воды. Так, Drymonema, достигая 25 см в поперечнике, облавливает щупальцами круг в 150 м2.

Классификация. Сцифомедузы делятся на 5 отрядов.

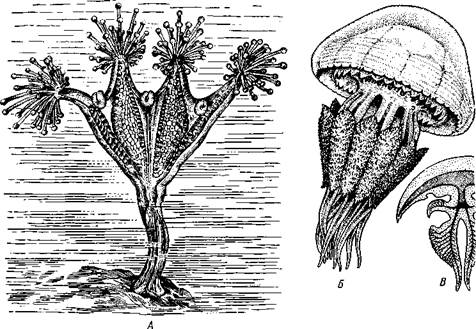

Отряд 1. Stauromedusae состоит из небольшого числа своеобразных форм, ведущих прикрепленный образ жизни. У них имеется стебелек, которым медуза прикрепляется к субстрату. Край зонтика образует глубокие вырезки, между ними на особых рукооб-разных выростах сидят пучки головчатых щупалец. Жизненный цикл Stauromedusae проходит без чередования поколений. Из планулы непосредственно развивается молодая медузка. Наиболее типичными представителями отряда могут служить Haliclystus (рис. 109,.4) и Lucernaria.

Отряд 2; Cubomedusae тоже невелик. Его представители имеют обыкновенно четырехгранный высокий зонтик с четырьмя ропалиями (см. рис. 107) и четырьмя простыми (как у Carybdea) либо разветвленными щупальцами. Кубомедузы встречаются в мелководье теплых морей. Некоторые тропические виды, частые у берегов Австралии и Индонезии (например, Chiropsalmus), могут вызывать у человека тяжелые, иногда смертельные «ожоги».

Отряд 3. Coronata. Зонтик делится кольцевой бороздкой на центральный диск и периферическую «корону». Ропалии и щупальца сидят на особых студенистых цоколях. Немногочисленные представители отряда (Atolla, Periphylla) встречаются преимущественно на больших глубинах.

Большинство сцифомедуз относится к двум последним отрядам.

Отряд 4. Semaeostomeae. Характерно наличие дисковидно сплющенного зонтика, несущего по краю многочисленные щупальца. Сюда принадлежат Aurelia aurita (см. рис. 105, Б) и обыкновенная медуза наших северных морей— Cyanea capillata (см. рис. 105, А). Некоторые медузы, особенно Pelagia, способны сильно светиться в темноте.

Отряд 5. Rhizostomida (корнеротые медузы). Обычно это крупные медузы, наибо-ле,е многочисленные в тропических морях. В Черном море встречается представитель этого отряда Rhizostoma pulmo (рис. 109, Б). У корнеротых нет щупалец по краю зонтика. Функция захвата добычи целиком осуществляется ротовыми лопастями. Некоторые корнеротые медузы в странах Азии в соленом виде употребляются в пищу.

Рис. 109. Представители сцифомедуз. А — сидячая медуза Haliclystus (вид сбоку);

Б — корнеротая медуза Rhizostoma pulmo; В — схема продольного разреза корнеро-

той медузы (по Деляжу и Эреуару)

Мягкость тела и отсутствие скелета у медуз препятствуют хорошему сохранению их в ископаемом состоянии. Однако отдельные отпечатки попадаются, начиная с нижнего Кембрия. Наибольшее количество отпечатков медуз сохранилось в юрском сланце из Золеигофена.

КЛАСС III. КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ (ANTHOZOA)

Коралловые полипы бывают только полипоидной формы. Они совершенно не обнаруживают чередования поколений. Это морские животные, иногда одиночные, большей частью колониальные, причем колонии могут достигать значительной величины. Это наиболее крупный класс ки-шечнополостных, охватывающий 6000 видов.

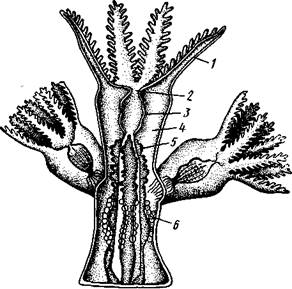

Строение и физиология. Коралловые полипы напоминают гидроидных, но устроены значительно сложнее. Тело отдельной особи имеет форму цилиндра (рис. ПО). Нижний конец одиночных полипов уплощен в подошву, служащую для прикрепления к субстрату, у колониальных форм он соединен со стволом или ветвью колонии. Ротовое отверстие помещается в центре противоположного конца тела. Вокруг рта располагается венчик полых щупалец, число которых у одних полипов (подкл. Octocorallia) равно восьми, в других же (подкл. Hexacorallia) представляет число, кратное шести.

Рот ведет сначала в длинную трубку — глотку, которая свешивается в гастральную полость. Глотка образуется впячиванием стенки ротового диска, вследствие чего выстлана внутри эктодермальным эпителием. Глоточная трубка сплющена в одном направлении, так что просвет глотки получает вид более или менее широкой щели. На одном или обо-

|

| Рис. 110. Схема части колонии восьмилучевого коралла Alcyonium (по Л. и В. Шимкевич):; — щупальца. 2 — ротовое отверстие. 3 — глотка, 4 — септа, 5 — мезентериальные нити, 6 — яйца |

их концах этой щели расположены ротовые желобки — сифоноглифы (рис. 111), которые несут клетки с очень длинными ресничками. Находясь в непрерывном движении, реснички гонят воду внутрь гастральной полости полипа, тогда как на остальном участке глотки вода выводится из гастральной полости обратно наружу. Таким путем обеспечивается постоянная смена воды, имеющая важное значение для жизни полипа. В кишечную полость поступает свежая, богатая кислородом вода, а у полипов, питающихся мелкими планктонными организмами, и пища. Вода, отдавшая кислород тканям полипа и насыщенная углекислотой, выносится наружу вместе с непереваренными пищевыми остатками.

Собственно гастральная полость выстлана энтодермой и поделена на участки (камеры) особыми радиальными перегородками или септами. Число камер соответствует числу щупалец. Септы состоят из мезоглеи, одетой энтодермой. В верхней части полипа перегородки прирастают

|

| ю |

Рис. 111. Поперечные разрезы через восьмилучевой (А) и шестилучевой (Б) коралловые полипы (Л — по Хиксон, Б — по Хайман):

1 — глотка, 2— полость глотки, 3 — сифоноглиф, 4 — вентральная направительная камера, 5 — септа, 6—мускульный валик септы, 7 — дорзальная направительная камера, 8 — внутренние камеры, расположенные между двумя септами первого порядка, 9 ~ внутренние камеры, образующиеся между вторично возникающими септами, 10— промежуточные камеры, 11 — эктодерма,

12 — энтодерма. Мезоглея зачернена

|

одним краем к стенке тела, другим к глотке. В нижней части полипа (ниже глотки) они прикрепляются лишь к стенке тела, вследствие чего центральная часть гастральной полости — желудок — остается неразделенной. Число септ соответствует числу щупалец. Свободные края септ утолщены, они называются мезентериальными нитями (см. рис. ПО). Последние играют важную роль в пищеварении, так как несут железистые энтодермальные клетки, выделяющие пищеварительные ферменты. Гистологическое строение коралловых полипов усложняется по сравнению с гидроидными — вместо тонкой базальной мембраны у них толстый слой мезоглеи, кроме того, вместо эпителиально-мышечных клеток под эктодермой расположен слой обособившихся мускульных клеток (продольных и кольцевых). Произошла дифференциация мускульной ткани. Сильно развитые, энтодермального происхождения мускульные клетки имеются и в септах. Они образуют проходящие вдоль каждой септы (с одной из ее сторон) утолщения — мускульные валики (рис. 111). Подкожное нервное сплетение у коралловых полипов выражено гораздо сильнее, чем у гидроидных.

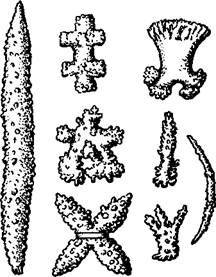

| Рис. 112. Известковые иглы (спикулы) восьмилучевых кораллов |

|

| Рис. 113. Схема строения шестилуче- вого кораллового полипа: образова ние склеросепт (по Пфуртшеллеру): / — щупальца, 2 — ротовое отверстие. 3 — глотка, 4 — септы, 5—подошвенная пластинка, 6— чашечка, 7 — склеросепты, впячивающие мягкие ткани полипа (8) в гастральную полость |

Только одиночные коралловые полипы, да и то не все, лишены скелетных образований. Напротив, у колониальных кораллов есть скелет, чаще всего состоящий из углекислой извести, реже (у части восьми-лучевых кораллов Octocorallia) из рогоподобного вещества. У восьми-лучевых кораллов известковый скелет залегает внутри мезоглеи и в простейшем случае состоит из разбросанных микроскопических известковых игл (рис. 112). Последние, как и у губок, формируются внутри особых клеток — склероблас-тов. У благородного коралла известковых игл (спикул) так много, что большинство их сливается в плотную массу, образуя твердый скелет. У шестилучевых кораллов (рис. 113) известковый скелет устроен иначе. У молодой особи сначала клетками эктодермы выделяется кнаружи подошвенная пластинка, а затем кругом тела полипа скелетная чашечка, или тека. Далее от теки внутрь тела врастают скелетные перегородки (склеросепты), впячивающие перед собой стенку полипа глубоко в его гастральную полость.

У колоний, состоящих из громадного числа особей, чашечки соседних полипов часто сливаются. Итак, у подкл. Octocorallia скелет внутренний (залегает внутри мезоглеи), у подкл. Hexacorallia по происхождению он внешний, так как лежит кнаружи от эктодермы, представляя продукт ее жизнедеятельности.

Склеросепты и настоящие мягкие перегородки имеют вполне определенное число и расположение, служащие важным систематическим признаком.

Восьмилучевые кораллы Octocorallia (см. рис. 111, Л) имеют 8 перегородок, делящих гастральную полость на 8 периферических камер; две из этих камер, приходящиеся против узких краев глоточной трубки, называются направительными. На септах в строго определенном порядке расположены мускульные валики. В результате в полость одной из направительных камер (условно называемую вентральной) обращены два мускульных валика. В другую направительную камеру (дорзальную) мускульные валики не вдаются.

У шестилучевых кораллов расположение септ сложнее (см. рис.'111, Б). Число расположенных попарно перегородок кратно шести, но по меньшей мере их 12. Перегородки возникают не все сразу. Сначала образуются шесть пар перегородок первого порядка, которыми гаст-ральная полость делится на 12 камер. Камеры, лежащие между двумя перегородками одной пары, называются внутренними, расположенные же между перегородками различных пар — промежуточными. Дальнейшие перегородки возникают парами, образуясь в пределах промежуточных камер.

Склеросепты развиваются всегда во внутренних камерах и не препятствуют закладке новых мягких септ, образующихся только в промежуточных камерах.

Физиологические отправления исследованы преимущественно у актиний— одиночных крупных коралловых полипов, лишенных скелета. Актинии в противоположность колониальным формам могут медленно ползать при помощи своей мускулистой подошвы. При раздражении актинии сильно сокращаются, втягивают щупальца и превращаются в небольшой твердый комок. Актинии очень чувствительны, особенно их щупальца.

Крупные актинии — большие хищницы, питаются раками, моллюсками и т. п. Добыча захватывается щупальцами, которые выпускают заряд стрекательных нитей, затем рот раскрывается, часть глотки выворачивается из него в виде широкого мешка и обхватывает пойманное животное.

Пищеварение актиний так же, как у гидр, представляет сочетание внутриклеточного с полостным. •

Размножение и развитие. Коралловые полипы размножаются бесполым и половым путем. Одиночные мягкие актинии иногда размножаются делением, у колониальных форм наблюдается почкование. Коралловые полипы, как правило, раздельнополы. Половые железы формируются в перегородках, между их энтодермой и мезоглеей. При половом размножении сперматозоиды прорывают эпителий септы мужских особей, выходят через рот наружу и через рот же проникают в женские особи, где и происходит оплодотворение яйца. Начальные стадии развития проходят в мезоглее септ. У многих актиний все развитие вплоть до образования полипа происходит в гастральной полости материнского организма. У некоторых Anthozoa оплодотворение наружное.

Развитие коралловых полипов идет сравнительно просто. Яйца испытывают полное равномерное дробление; сначала формируется бластула, потом мерцательная планула, которая плавает, а затем оседает перед-

ним концом на дно и, подобно плануле гидрозоев, превращается в молодого полипа.

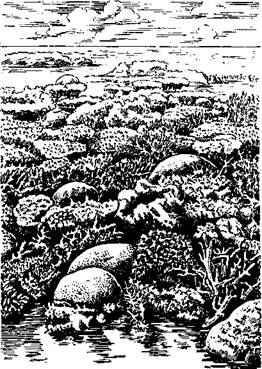

Коралловые рифы и роль коралловых полипов в образовании земной коры. В тропических частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов распространены рифообразующие (мадрепоровые) кораллы, отличающиеся иногда очень крупными' размерами (более 2 м в диаметре; ветви коралла Асгорога достигают высоты свыше 4 м). У них массивный известковый скелет, они образуют на мелководье густые поселения — коралловые рифы. Наиболее известны рифы побережья Австралии, Индонезии и островов Океании, многие из которых целиком слагаются из кораллового известняка. Дальше всего на север коралловые рифы заходят в Красном море. Самого «цветущего» состояния они достигают там, где зимняя температура воды не опускается ниже 20°С. Вместе с тем эти кораллы имеют ограниченное распределение по вертикали, опускаясь лишь до глубины 50 м. Это связано с тем, что в тканях рифообра-зующих мадрепоровых кораллов живут симбиотические одноклеточные водоросли — зооксантеллы, которые нуждаются в солнечном свете. Роль зооксантелл в жизнедеятельности мадрепоровых кораллов до конца еще не выяснена. Предположение о том, что кораллы способны переваривать эти водоросли, в последнее время не подтвердилось. По-видимому, зооксантеллы необходимы для нормального образования скелета кораллов. Рост скелета резко замедляется в темноте или у кораллов, искусственно лишенных зооксантелл. Все рифообразующие кораллы нуждаются в морской воде с нормальной океанической соленостью, т. е. содержащей около 3,5% солей. В связи с этим они никогда не поселяются в устьях

|

| Рис. 114. Участок кораллового рифа во время отлива (по Гентшелю) |

рек и других опресненных участках моря. Мадрепоровые кораллы нуждаются также в чистой прозрачной воде, достаточно насыщенной кислородом. Коралловый риф служит местом обитания и развития многих морских организмов (pile. 114). Здесь в большом количестве поселяются водоросли, моллюски, черви, ракообразные, иглокожие и представители других групп донных кишечнополостных. В зарослях коралловых рифов обитают многочисленные коралловые рыбки. Все эти животные и растения в совокупности образуют своеобразное сообщество, или биоценоз, кораллового рифа. Часть членов этого сообщества обладает мощным известковым скелетом и наряду с мадрепоровыми кораллами принимают участие в образовании рифа. Другие же находят здесь убежище и питаются за счет рифообразующих организ-мов- Животные кораллового биоценоза имеют причудливую

пеструю расцветку, которая помогает им укрываться на фоне ярко окрашенных колоний мадрепоровых кораллов.

Рифы распадаются на три разновидности: береговые, барьерные и атоллы. Береговые окаймляют берег суши, барьерный риф расположен параллельно берегу, но на некотором от него расстоянии. Особенно знаменит Большой Барьерный риф, тянущийся на протяжении 1400 км вдоль восточного берега Австралии.

Атолл — коралловое кольцо, выдающееся из моря на небольшую высоту, внутри кольца находится озеро морской воды, лагуна. На такой атолл приносятся водой или ветром семена разных растений (в том числе кокосовые орехи) и он превращается в цветущий островок.

Происхождение береговых рифов не требует объяснений. Труднее объяснить возникновение атоллов, так как они со всех сторон окружены большими глубинами, не подходящими для поселения кораллов.

Ч. Дарвин, наблюдавший коралловые рифы и острова во время путешествия на «Бигле», предполагал, что все разновидности рифов возникли из береговых вследствие постепенного опускания дна океана. Если на месте острова, окруженного береговым рифом, морское дно начнет медленно понижаться, то остров станет уходить под уровень воды и уменьшаться в размерах. Кораллы, его окружающие, по мере опускания рифа будут надстраивать его кверху, так как живут лишь на небольших глубинах, более же глубокие части рифа начнут отмирать. Таким образом, в то время как сам остров будет опускаться, риф, его окаймляющий, останется у поверхности воды, постепенно отделится от сократившегося в размерах острова и превратится в барьерный. При полном опускании острова на его месте остается мелководная лагуна, а риф превращается в атолл.

Другими учеными (Агассиц и др.) возникновение барьерных и атолловых рифов объясняется иначе. Они считают, что кораллы покрывают самые вершины находящихся под водой горных кряжей и пиков. Эти горы сначала выдавались над водой, но потом были настолько разрушены атмосферными влияниями, что ушли под уровень моря, а на месте самых высоких точек их образовались мелководные участки моря, очень удобные для поселения кораллов. Бурение атоллов показало, однако, что на несколько сотен метров в глубину их основание состоит из отмершего кораллового полипняка. Это подкрепляет не взгляды Агассица, а теорию, высказанную Дарвином.

Некоторые авторы (Меррей) принимают, что атоллы и барьерные рифы возникают вследствие растворяющего известь действия морской воды. Наружные, обращенные к открытому океану части рифа омываются водой, богатой солями извести, что способствует росту полипняков, внутренние же части рифа пользуются водой, которая обеднена известью, но зато обогащена углекислотой — продуктом дыхания коралловых полипов, способствующей растворению извести. Вследствие этого отмирающие внутренние части рифа постепенно растворяются морской водой, тогда как периферические продолжают надстраиваться. Однако в результате последующих гидрохимических исследований моря теория Меррея не получила подтверждения. Оказалось, что углекислота, содержащаяся в воде лагуны, так же, как и по внешнему краю рифа, в условиях высокой температуры тропиков известь не растворяет. Таким образом, ни одна из более новых теорий происхождения коралловых рифов и островов не опровергла основных положений Дарвина.

Что касается способа происхождения надводной части рифа, то все рифы сначала подводные, затем постепенно море обламывает краевые части рифа и обломки выкидывает на поверхность. Слой обломков рас-

тет, промежутки между крупными полипняками заполняются мелким обломочным материалом и, наконец, на месте бывшего подводного рифа получается слой слежавшейся известковой массы до 4 м и более высоты.

Мощная созидательная деятельность полипов объясняется отчасти их огромным количеством, отчасти легкостью процесса усвоения извести из морской воды в тропических водах.

Коралловые рифы существовали, начиная с древнейших геологических эпох, но состав животных-рифообразователей менялся. Рифы кайнозоя и мезозоя были построены из кораллов, сходных с современными. В палеозое строителями рифов были вымершие коралловые полипы из подклассов Rugosa и Tabulata. Кроме того, большое участие в создании рифов принимали Strornatoporoidea — вымершие представители Hydro-zoa, близкие к современному подотр. Hydrocorallia.

Классификация. К классу Anthozoa относятся два современных и три целиком вымерших подкласса.

ПОДКЛАСС I. ВОСЬМИЛУЧЕВЫЕ КОРАЛЛЫ (OCTOCORALLIA)

Представители подкласса имеют 8 щупалец и 8 септ, скелет Octoco-rallia развивается в мезоглее (рис. 115). Объединяет отряды: альционарии (Alcyonaria), горгонарии, или роговые кораллы (Gorgonaria), и морские перья (Pennatularia). К альционариям принадлежат наиболее просто устроенные коралловые полипы. Скелет их состоит из разбросанных в мезоглее спикул, никогда не сливающихся в осевой стержень. Колонии альционарии образуют густые заросли на небольших глубинах тропических морей, но встречаются также в умеренных и полярных водах. В северных и дальневосточных морях СССР наиболее обычна разветвленная

Рис. 115. Различные восьмилучевые кораллы. А — альционария Gersemia; Б — морское перо Pennatula; В — колония рогового коралла Leptogorgia

Gersemia. У Gorgon aria кроме спикул по оси древовидной колонии залегает роговой стержень, иногда частично или полностью обызвествлен-ный. Некоторые роговые кораллы замечательны тем, что их скелет содержит значительное количество иода. Этим, вероятно, объясняется применение их в средние века в качестве лекарственного средства. Особое значение имеет благородный коралл (Corallium rubrum); встречается на глубине свыше 50 м в Средиземном море. Известковый скелет благородного коралла, окрашенный в розовый или кир.пично-красный цвет, служит для изготовления украшений и мелких поделок. Изящные морские перья с правильным двухрядным расположением полипов на прямом стволе оранжевой, розовой или фиолетовой колонии относятся к отряду Pennatularia. Главный ствол такой колонии образован первичным полипом; в толще ствола нередко залегает роговой опорный стержень. Колонии морских перьев могут внедряться своим основанием в песчаный или илистый грунт. Некоторые из них обладают способностью к свечению.

ПОДКЛАСС II. ШЕСТИЛУЧЕВЫЕ КОРАЛЛЫ (HEXACORALLIA)

|

Шестилучевые кораллы делятся на пять отрядов, из которых наиболее обширны отряды актиний (Actiniaria) и мадрепоровых (Madrepora-ria). Актинии — одиночные полипы, способные медленно ползать при помощи подошвы. Это лишенные скелета крупные полипы (иногда свыше 60 см в диаметре), отличающиеся правильностью формы и красотой расцветки. Некоторые актинии (Sagarlia и др.) живут в симбиозе с раками-отшельниками, на раковинах которых они поселяются (рис. 116). При этом рак служит для актиний средством передвижения, тогда как близкое соседство актиний, вооруженных стрекательными капсулами, защищает рака от нападения хищников. Вырастая и переселяясь в более крупную раковину, рак пересаживает актиний клешнями с прежней раковины на новую. Мадрепоровые кораллы (Mad-reporaria) образуют колонии с массивным наружным извест- Рис' 116' Актиния на Раковине, занятой раком-

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 775; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!