КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Исходный материал карельской березы

|

|

|

|

Формовое разнообразие. Изучение карельской березы в нашей стране и за рубежом показало ярко выраженный полиморфизм ее по морфологическим признакам и текстуре древесины. Карельская береза растет деревом второй или третьей величины, кустарником с белой или темной корой, гладковатой или трещиноватой, с сильно выраженными или незначительными утолщениями, с волнистой, крупно- и мелкоузорчатой древесиной. Исходя из этого, был предложен ряд классификаций, в основе которых лежало выделение габитуальных форм.

Н.О. Соколов (1950) выделил три таких формы: высокоствольную, короткоствольную, кустообразную (см. рис 13.5 на вклейке). А.И. Владимиров (1976), А.П. Евдокимов (1978) добавили к этому некоторые морфологические особенности поверхности ствола: ребристую, крупнобугорчатую, шаровидноутолщенную и мелкобугорчатую. Известны классификации В.И. Ермакова (1986), М.Г. Романовского (1986). А.Я. Любавская (1966) выделила семь основных форм карельской березы — шесть с признаками, и одну — без признаков узорчатости. В ее классификации кроме габитуса был учтен характер утолщений ствола. Из узорчатых форм четыре относятся к древовидной группе и две — к кустовидной (см. рис. 13.6 на вклейке). При этом к формам, близким по габитусу, добавлен индекс «а» и «б» и отмечается характер узорчатости древесины.

1-а — высокоствольная крупноузорчатая форма (см. рис. 13.7 на вклейке). Деревья имеют слабосбежистый ствол с небольшими бугорками или желвачками, равномерно распределенными по стволу (хорошо заметны в молодом возрасте под тонкой берестой и почти незаметны к 30-40 годам, когда стволы деревьев покрываются толстой коркой). Узорчатая древесина формируется в основном в нижней части ствола и имеет относительно равномерно распределенный крупноузорчатый рисунок. Используется для получения декоративного облицовочного шпона.

I-б — высокоствольная шаровидноутолщеная неравномерно-узорчатая форма (см. рис. 13.8 на вклейке). Деревья с крупными шаровидными или бутылковидными утолщениями по стволу, отделенными друг от друга перехватами меньшего диаметра. Узорчатая древесина формируется в местах утолщений, в «перехватах» рисунок менее плотный или отсутствует. Используется в столярно-мебельном производстве и для изготовлении художественных изделий.

П-а — короткоствольная пятнисто-узорчатая форма (см. рис. 13.9 на вклейке). Деревья выделяются своеобразным, сильно сбежистым стволом, плохо очищенным от сучьев, либо главный ствол на высоте 2-3 м резко уменьшается в диаметре и по толщине равен боковым ветвям. Представляет особую ценность для изготовления высокодекоративного шпона и художественных изделий).

И-б — короткоствольная (лироствольная) плотно-узорчатая форма (см. рис. 13.10 на вклейке). Основной ствол разветвляется на два одинаковых по форме и диаметру ствола (на высоте 2-3 м). Двуствольные деревья образуются за счет отмирания осевого побега и замены его боковыми. Дихотомическое ветвление повторяется на каждом из двух стволов в ветвях второго и третьего порядков, и ствол напоминает лиру. Представляет особую ценность для производства художественных изделий, а также может быть использован в сто-лярно-мебельном производстве.

III — кустовидная мелко-узорчатая форма (см. рис. 13.11 на

вклейке). Характеризуется коротким стволом, разветвляющимся на

несколько стволов. Высота кустовидных форм 4-8 (12) м. Благодаря насыщенному рисунку она используется для производства художественных изделий.

IV — кустарниковая соединенно -узорчатая форма, (см. рис. 13.12

на вклейке). Растения отличаются отсутствием основного ствола.

Три — шесть стволиков, отходящие от основного корня, сильно

изогнуты и разветвлены. Листовая пластинка темно-зеленая, кожистая. На стволиках утолщения распределяются в виде мелких

желвачков. Высота не более 5 м. Древесина имеет великолепный

сильнонасыщенный узор и используется для изготовления уникальных поделок и сувениров. Редкая встречаемость этой формы и не

продолжительность жизни ограничивает ее использование даже для

этих целей.

V — полнодревесная безузорчатая форма. Деревья имеют слабосбежистый или сбежистый, гладкий или ребристый ствол с грубо-трещиноватой у комля берестой. Высота дерева достигает 20-25 м, диаметр — 60-80 см. Текстура отличается небольшой волнистостью и свилеватостью за счет сердцевинных повторений и редких одиночных аномалий, имеет муаровый оттенок и может быть использована в столярно-мебельном производстве, для облицовки стен, изготовления паркета и фанеры.

Даже столь подробная классификация не исчерпывает всего формового разнообразия карельской березы в природе. Кроме перечиcленных форм, часто встречаются короткоствольные формы с четко выраженным центральным стволом, а также: карликовые и гигантские кусты; карликовые деревца с необычными (круглыми и цилиндрическими) утолщениями на ветвях; ребристые короткоствольные и высокоствольные формы (в том числе винтовая спираль формы П-б) и др. Еще больший полиморфизм карельской березы наблюдается в культурах, где в благоприятных условиях выживают даже нежизнеспособные в естественных насаждениях особи. Кроме того, в онтогенезе у древовидных форм карельской березы наблюдается переход одной формы в другую. Так, с возрастом у формы I-а, имеющей на протяжении всего ствола на коре мелкие желвачки, могут образоваться наплывы, характерные для I-б формы; формы I, приостановив рост, становятся типичными формами II, а формы II — формами III. Все это затрудняет классификацию карельской березы. По мере перехода от древовидных форм к кустовидным текстура древесины меняется от крупно- и среднеузорчатой до мелкоузорчатой, цвет древесины — от светлого до коричневого. Соответственно увеличивается плотность и удельный вес древесины. Клинальная изменчивость перечисленных выше признаков затрудняет промышленную унификацию карельской березы, так как несмотря на общие особенности форм, каждое дерево уникально по своей текстуре.

При отборе плюсовых деревьев к ним предъявляются следующие требования:

• насыщенность текстуры древесины должны соответствовать 4-5 баллу (1 балл — узорчатость слабо выражена, 5 баллов — максимальная насыщенность текстуры);

• протяженность узорчатой части ствола должна быть достаточно большой (вне зависимости от высоты дерева), в том числе отрезок ствола с древесиной, пригодной для изготовления шпона;

• диаметр в верхнем отрубе (делового отрезка ствола) > 16 см (без коры);

• древесина без гнили и трещин.

Отбор плюсовых деревьев ведется внутри форм (в первую очередь учитывается декоративность древесины) и соответственно имеет особенности:

В основном ведут отбор высокоствольной I-а формы.

У деревьев I-б формы в перехватах между утолщениями древесина должна быть также с узорчатой текстурой (по типу I-а формы) либо перехватов не должно быть — утолщения покрывают всю нижнюю часть ствола.

Для П-а и П-б формы подбираются деревья с большим диаметром и большой протяженностью основного ствола (для этих форм).

У деревьев III и IV формы объем ствола и деловой древесины невелик, но зачастую именно у них самая красивая текстура. Поэтому в качестве плюсовых следует отбирать самые уникальные деревья (требования по протяженности узорчатой части ствола и диаметру снижены, прямизна делового отрезка ствола не учитывается).

При отборе плюсовых деревьев карельской березы наибольшую трудность представляет определение насыщенности текстуры древесины у растущего дерева. Если у формы I-б можно подсчитать количество и определить размер утолщений, то у мелкобугорчатых либо подсчитывают количество бугорков на коре (при помощи палетки 10 х 10 см), либо в период сокодвижения на коре вырезают «окошко» 2 х 2 см и подсчитывают число аномальных включений непосредственно на древесине. Последний способ (особенно при отборе плюсовых деревьев) применяют редко.

Отбор плюсовых деревьев ведется в естественных средневозрастных или приспевающих насаждениях. В искусственных насаждениях кандидаты в плюсовые деревья подбирают среди 10-15-летних растений, затем (с интервалом 5 лет) проводят постепенную выбраковку менее интересных экземпляров. Аттестацию плюсовых деревьев начинают с 25-30-летнего возраста. Если вести отбор плюсовых деревьев в более позднем возрасте, то зачастую из-за толстой бересты метод палетки не позволяет судить о наличии бугорков и соответственно насыщенности текстуры. На каждое плюсовое дерево заполняется паспорт по единой форме со следующими дополнительными показателями: форма дерева, протяженность узорчатой части ствола (шпоновая, с насыщенным узором, с узором средней насыщенности, со слабым узором); прямизна узорчатой части ствола; диаметр у корневой шейки, на высоте 1; 1,3; 2; 3 м (и далее). У деревьев с наплывами подсчитывается их количество, протяженность и описывается форма наплыва и ствол в перехватах. У форм II указывается высота основного ствола и количество вторичных стволов (у П-б — описание обоих стволов); у формы III — наличие и высота штамба, число вторичных стволов; у формы IV кроме высоты указывается длина стелющихся или сильно наклоненных стволиков и их количество, а также характеристика коры, листовой пластинки и др.

Генетические модели карельской березы. Потомство карельской березы расщепляется на узорчатые и безузорчатые особи. Чаще всего это соотношении равно 1:1. В 1954 г. Т. Ruden предложил рассматривать узорчатость карельской березы как моногенный доминантный признак (А). Согласно его гипотезе узорчатые особи гетерозиготны (Аа), а безузорчатые — рецессивны (аа) по данному признаку, гомозиготы по доминантному признаку (АА) детальны. При опылении карельской березы пыльцой березы повислой в потомстве должно быть расщепление 1:1, как при анализирующем скрещивании (Аа х аа = 1 Аа: 1аа), когда расщепление по фенотипу и генотипу совпадает. При самоопылении (Аа хАа = \аа:2Аа:\АА) доминантный ген узорчатости является летальным для АА. В потомстве остаются узорчатые и безузорчатые особи в соотношении 2:1. В классической генетике известны примеры такого взаимодействия генов при скрещивании платиновых и чернобурых лисиц. У крупного рогатого скота и кур по такому принципу наследуется коротконогость. Такие формы встречаются только в гетерозиготном состоянии, гомозиготные особи гибнут. Это пример более сложного наследования признаков, чем моногенное; он относится к плейотропному взаимодействию генов, когда один ген детерминирует развитие и фенотипическое проявление нескольких признаков. Таким образом, гипотеза Рудена дает объяснение ращепления потомства карельской березы при опылении ее березой повислой и самоопылении. Однако эта теория не объясняет полиморфизм карельской березы по высоте и текстуре древесины.

В 1975 г. А.Я. Любавская выдвинула гипотезу, согласно которой «карелистость» контролируется рецессивным геном по моногенному типу. Предполагается, что узорчатость наследуется по признаку неполного доминирования. При этом доминантные гомозиготы АА — это особи с безузорчатой древесиной; Аа — древовидные узорчатые формы; аа — кустовидные и кустарниковые формы. При самоопылении древовидных форм (Аа хАа = 1АА: 2Аа: 1аа) происходит расщепление по фенотипу 3:1 (3 — узорчатые, 1 — безузорчатая). При опылении древовидных форм пыльцой кустарниковых и кустовид-ных форм (Аа х аа = 3аа: 1 Аа) в потомстве должны быть только узорчатые формы, что в эксперименте не наблюдается. При всех типах скрещивания обязательно выщепляется безузорчатая форма.

Наиболее сложную модель предложил М.Г. Романовский (1986). В ее основе лежит идея сцепленного наследования узорчатости и высоты. Предполагается, что узорчатость наследуется по моногенному типу («+» — узорчатые; «0» — безузорчатые), а высота контролируется полиаллельными генами (а1 а2, а3). В этом случае замедленный рост имеют генотипы: а1а1; аха2\ ахау Генотипы а2а2, а2аъ обладают средней быстротой роста; аъаъ — быстрорастущие особи.

Автор считает, что для районов распространения карельской березы характерно сцепление а,+, что дает медленнорастущие узорчатые особи, в то время как генотип а,0 — медленнорастущие безузорчатые. Предполагается, что ген а} выступает в роли супрессора (ингибитора) по отношению к сцепленному с ним гену узорчатости: в сочетании а3 узорчатость не проявляется. Гомозиготы по гену узорчатости гибнут, а различные взаимодействия других генов определяют полиморфизм карельской березы. Согласно этой модели при самоопылении узорчатого низкорослого дерева с генотипом а2+а3° четверть узорчатых форм гибнет, остаются две низкорослые узорчатые и одна высокоствольная безузорчатая (а2+а3°* а2а3° = Ша2а2:: 2а2+а3°: \а3°а3). Структура семьи, полученной при опылении того же дерева пыльцой березы повислой имеет соотношение узорчатых и безузорчатых форм 1:1 (а2+а3° х а3°а3° = 2а2а3: 2а3°а3°), т. е. расщепление соответствует модели, предложенной Т. Руденом.

Как видно из приведенных моделей, объяснить все особенности карельской березы довольно сложно. В.И. Ермаков (1979, 1986) опровергает моногенную теорию наследования узорчатости текстуры древесины. Он считает, что узорчатость контролируется более чем одним геном, т. е. данный признак полигенен. СП. Погиба (1988) подтвердила это, доказав, что высота карельской березы генетически обусловлена, коэффициент наследуемости Н2 — 0,97 и контролируется аддитивными суммарными генами А2= 0,77. Узорчатость сцеплена с высотой. Не исключается плейотропное взаимодествие генов и генов-модификаторов на фоне паратипической (экологической) среды и гормонального поля.

По мере накопления экспериментального материала и знаний о биологии карельской березы генетические модели будут совершенствоваться от простого к сложному и помогут объяснить и понять это явление.

Фенетический анализ популяций карельской березы. Генетический анализ у древесных видов по потомству затруднен, так как требует значительного времени для получения следующего поколения взрослых особей. Для изучения генетической структуры видов разработаны методики селекционно-генетического анализа природных популяций, базирующиеся на законе Харди — Вайн-берга, представляющем собой схему-формулу бесконечно большой идеальной популяции, где нет давления, отбора, мутаций, миграций, дрейфа генов и где осуществляется панмиксия. Частоты генотипов в такой популяции сохраняются постоянными. В природе таких популяций не существует, сложность генетических и экологических явлений делает невозможным анализ всей системы факторов. По мнению некоторых ученых (В.М. Роне, 1980), это приводит к упрощению популяционных моделей. Тем не менее для генетического анализа популяций предложены модернизированные методики, учитывающие или исключающие вышеперечисленные параметры. Одной из подходящих для генетической оценки полиморфизма лесных популяций оказалась методика Л Л. Животовского (1982), в основе которой лежит фенетический подход. Фен — это элементарный, генетически обусловленный морфологический признак. Основной признак фена — дискретность, неделимость при передаче потомству. Фены могут быть моногенными или являться результатом сочетания нескольких генов; неделимый фен может представлять собой коррелятивно сцепленную группу признаков. Они отражают генетическую структуру данной особи, а своей частотой — генетическую структуру популяции. Их использование делает популяционное исследование более точным и глубоким (А.В. Яблоков, 1987).

Карельская береза может быть подвергнута фенетическому анализу по методу Л.А. Животовского, так как выделенные по габитусу и форме ствола формы могут рассматриваться как маркеры для выделения морф (фенов) в популяции. Фенетический анализ популяций карельской березы был начат на кафедре селекции, генетики и дендрологии МГУЛ (СП. Погиба, 1983, 1989; Е.В. Казанцева, 1997) и продолжен в Белоруссии (Т.А. Барсукова, 1995). В анализ были включены только узорчатые формы. Изучаемые природные популяции включают наибольшее число морф (m) — четыре формы: I, II, III, IV. Частоты их встречаемости обозначаются р1, р2... рт и в сумме равны единице; N — объем выборки. Внутрипопуляционное разнообразие оценивается показателем м — средним числом морф в популяции:

При неравномерном распределении числа морф м <т. При мономерном распределении м = 1. Ошибка Sn вычисляется по формуле

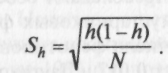

Доля редких морф определяется по формуле h = 1-м/m и оценивает структуру разнообразия популяции. Ошибка Sh вычисляется по формуле

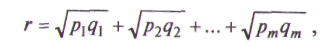

Показатель сходства популяций г вычисляется по формуле

где p1, ...рт — частоты различных морф в первой популяции; q1... qm — частоты этих морф во второй популяции.

Значение показателя сходства не превышает единицы. Если сравниваемые показатели идентичны по числу морф, то r= 1. Если нет ни одной общей морфы, то r =0. Оценка значимости показателя сходства популяций проводится с помощью критерия идентичности по формуле

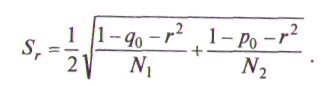

где N1 и N2 — объем выборок популяций, р0 — сумма частот морф первой выборки, не представленной во второй выборке, q0 — сумма частот морф второй выборки, не представленной в первой. Если превышает табличное значение х 2 с заданным уровнем значимости и степенями свободы (m-1), то между выборками есть различие. Если rзначительно отличается от 1 (по критерию I ), то его выборочная ошибка рассчитывается по формуле

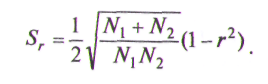

Если же каждая морфа представлена в обеих популяциях, т. е. p0=0, q0=0, формула примет вид

Пример популяционно-генетического анализа для семи популяций карельской березы из разных регионов, различающихся числом форм и их соотношением, проведен С.П.Погиба (1988) и Е.В. Казанцевой (1997). Популяции карельской березы отличаются друг от друга средним числом фенотипов.

Наибольшее формовое разнообразие наблюдается в Телеханском заказнике Белоруссии, среднее число фенотипов 3,66 ± 0,056, представлены все формы. Преобладают особи II формы (р2 = 0,42). Доля редких фенотипов (кустарниковых форм) незначительна — 0,085 ± 0,14. Наименьшее число фенотипов имеют латвийские популяции: Елгавская — 1,39 ± 0,017 и Даугавпилсская — 1,98 ± 0,002,но преобладают особи кустовидных форм — р3 = 0,96 и 0,60 соответственно. Редким фенотипом в обеих популяциях являются особи I высокоствольной формы.

В Заонежском заказнике Карелии преобладают особи III формы (р3 = 0,50), редкий фенотип — IV форма (0,175 ± 0,030); в Спасогубс-ком заказнике преобладают особи I формы (p1 = 0,70), редкий фенотип — II форма (0,16 ± 0,035); в совхозе «Ковровский» преобладают деревья II формы (р2 = 0,53), редкий фенотип — III форма (0,21 ± 0,027) и в Спас-Деменском лесхозе преобладают особи I формы (р1 = 0,60), редкий фенотип — IV форма (0,30 ± 0,026).

Различие популяций карельской березы по соотношению форм достоверно на 95 и 99% уровнях значимости (xf2 > x st2).

Данные насаждения различаются числом форм и их соотношением. Наибольшее число форм обнаружено в Телеханском заказнике, Заонежском заказнике и Спас-Деменском лесхозе, наименьшее — в Елгавском и Даугавпилсском леспромхозах (имеют только I и III формы).

К редким относятся II форма в Елгавском и Даугавпилсском леспромхозах, II форма в Спасогубском заказнике, III форма в совхозе «Ковровский», IV форма в Спас-Деменском межхозяйственном лесхозе, в Телеханском и Заонежском заказниках.

Выделенные популяции интересны как с эволюционно-генетичес-кой точки зрения, так и с точки зрения потребителей, поскольку являются носителями определенного генофонда и могут служить источником для селекционной работы на декоративность древесины.

13.5.3. Методы и некоторые результаты селекции карельской березы

При селекции карельской березы могут быть перспективными методы массового и индивидуального отбора; гибридизации (в том числе межвидовой); мутагенеза; полиплоидии; вегетативного размножения (в том числе микроклонирование и зеленое черенкование).

В настоящее время в России накоплен большой опыт по интродукции (14 регионов бывшего СССР), гибридизации и вегетативному размножению карельской березы (Московская область, Карелия, Костромская, Ленинградская область), заложены испытательные культуры (Московская область, Карелия), созданы заказники естественных и лучших искусственных насаждений (Карелия), отобраны плюсовые и лучшие деревья (Карелия, Московская и Костромская область). Накоплен опыт по созданию клоновых и семейственных лесосеменных плантаций (Карелия, Ленинградская обл.). В Карелии с 1934 по 1991 год практически ежегодно проводились посев (в первые годы) и посадка производственных культур, в том числе гибридного происхождения.

Ниже приводятся некоторые особенности селекции карельской березы.

Селекционная инвентаризация карельской березы. Выявление карельской березы проводится при лесоустройстве или выполнении лесохозяйственных работ. В основном, места естественного произрастания известны. Селекционная инвентаризация проводится по следующей схеме: каждое дерево карельской березы нумеруется (номер подписывается неяркой масляной краской и обязательно дублируется биркой); определяется форма по классификации А.Я. Любавс-кой, санитарное состояние дерева и необходимость в индивидуальном уходе или уходах на участке. При проведении таксационных замеров определяется: диаметр на высоте груди (D 13,м), протяженность узорчатой части ствола, высота дерева, возраст. Одновременно учитываются лучшие деревья (они описываются подробнее). Делается привязка каждого дерева или, если деревьев на участке много, составляется схема с указанием направления нумерации деревьев. Селекционная инвентаризация культур карельской березы проводится аналогично, но так как узорчатость текстуры проявляется постепенно, то ее проводят в несколько этапов. При этом постепенно вырубают безузорчатые формы, а затем, если деревья с признаками узорчатости заглушают друг друга, — и менее ценные экземпляры (со слабой текстурой и небольшим объемом ствола).

Контролируемое опыление. Для получения гибридных семян проводится опыление плюсовых деревьев по схеме диаллельного анализа, методом топкросса и др. При этом возможны различные варианты подбора родительских пар — между разными формами карельской березы или внутри форм. Контролируемое опыление проводят в урожайные годы, при обильном мужском и женском цветении и благоприятных погодных условиях в период цветения (обычно через два—три года). Если отцовские плюсовые деревья расположены далеко от материнских, целесообразно заранее провести нарезку ветвей с мужскими сережками и сделать выгонку пыльцы. Для определения жизнеспособности пыльцы ее проращивают. Опыление проводят в теплую сухую погоду. Порцию пыльцы засыпают или вдувают в изоляционный пакет из кальки, после чего пакет энергично встряхивают. Готовность женских сережек определяют по цвету — кроющие чешуйки становятся липкими и блестящими, сережка кажется не зеленой, а красноватой в пазухах кроющих чешуек. Семена собирают в конце июля (Московская область), в августе (Карелия) и хранят в холодильнике. Перед посевом, для расчетанорм высева семян, обязательно определяют всхожесть у каждого из вариантов опыления. Семена не следует хранить больше 1 года без холодильной установки.

Лесосеменные плантации. Оптимальный вариант создания лесосеменной плантации карельской березы — посадка прививок по аналогии с архивом клонов (набор клонов зависит от числа отобранных плюсовых деревьев) с расположением 5 х 8 (5 х 6) м по схеме смешения клонов (или без нее). Такая плантация одновременно является архивом клонов и служит для заготовки привойного материала.

Для выращивания посадочного материала из гибридных семян требуется незначительное по массе их количество. (Например, 100 г. семян при всхожести 60% достаточно для посева на 60 м грядки теплицы.) Поэтому на ЛСП достаточно посадить 5-10 прививок от каждого плюсового дерева. Семена получают в необходимом количестве, проводя контролируемое опыление по разным вариантам скрещивания. За прививками проводят регулярные уходы: рыхление приствольных кругов, окашивание междурядий и при необходимости, обрезку ветвей подвоя.

Стволики карельской березы повреждаются зайцами. Поэтому целесообразно на зиму укутывать их еловой лапкой. Для этого около каждой прививки вбивают три колышка высотой 1,5 м и внутрь закладывают еловую лапку. При таком укутывании прививка не сломается. После достижения растением высоты 2-2,5 м укутывание можно не проводить (если погрызы прекратились).

Испытательные культуры. Для карельской березы испытательные культуры целесообразно создавать сибсовым потомством плюсовых деревьев различных форм с применением агротехники, предложенной А.Я. Любавской: посев семян в закрытый грунт, пикировка, сортировка сеянцев по фракциям. В остальном методика создания испытательных культур общепринятая. Начиная с пятилетнего возраста, с периодичностью в 5 лет необходимо проводить раннюю диагностику. Первоначально определяют процент узорчатых и безузорчатых особей в каждой фракции каждого варианта скрещивания. Затем — распределение узорчатых особей по формам. Внутри форм проводится общая оценка узорчатых особей по 5-балльной шкале (оценка диаметра средней протяженности узорчатой части ствола и др.). В результате выявляется СКС родительских пар.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 643; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!