КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поверочные схемы. Основные понятия о статистической обработке результатов измерений

|

|

|

|

Основные понятия о статистической обработке результатов измерений.

Методика относится к прямым измерениям с многократными наблюдениями. Предполагаем, что измерения равноточные, т.е. выполняются одним экспериментатором, в одинаковых условиях, одним прибором. Методика сводится к следующему:

1) проводят n наблюдений (единичных измерений) и фиксируют n результатов измерений одного и того же значения физической величины x1’, x2’…,xn’,

2) исключают известные систематические погрешности результатов измерений и получают исправленный результат x1,x2…xn.

3) находят среднее арифметическое значение исправленных результатов и принимают его за результат измерений ˉx=(1/N)∙∑i=1Nxi.

4) вычисляют оценку среднеквадратического отклонения результата измерений.

4а) находят отклонение от среднего арифметического ρ1=x(надч)-х1, ρ2=х(надч)-х2…, ρn=x(надч)-xn…

4б) проверяют правильность вычислений и если они верны, то сумма отклонений = 0, ∑[i=1,N]ρ(инд.i)=0,

4в) вычисляют квадраты отклонений от среднего ρ1(с.2), ρ2(с.2)…

4г) определяют оценку среднеквадратического отклонения 'δn=√(1/(N-1)) ∑[i=1,N] ρ(инд.i)(c.2),

4д) находят значение относительной среднеквадратической случайной погрешности δ(инд.n)=δ(сверху точка)(инд.n)/x(надч).

5) вычисляют оценку среднеквадратического отклонения результата измерения δ(сверху точка)(инд.p.и.)=δ(сверху точка)/√n`,

6) проверяют гипотезу о том, что распределение результатов измерения гауссовское (нормальное).

7) вычисляют доверительные границы случайной погрешности результатов измерений. а) задаются коэффициенты доверия α (доверительной вероятности), б) по специальным таблицам определяют значение коэффициента β, соответствующее заданной доверительной вероятности и числу наблюдений, в) находят значение δ=βδ(сверху точка)(инд.p.и.), г) вычисляют доверительные границы (х(надчерк)-δ; x(надч)+δ), д) определяют доверительный интервал γ=2δ, 8) записывают результат измерений.

Поверку осуществляют по поверочным схемам, которые устанавливают систему передачи размера единицы физической величины от государственного эталона к рабочим СИ.

Поверочная схема – это утвержденный в установленном порядке документ, устанавливающий средства, методы и точность передачи размеров единиц от эталона или исходного образцового СИ рабочим СИ. Требования к содержанию и построению схем установлены ГОСТ 8.061-80.

Схемы подразделяются на государственные, ведомственные и локальные. Государственные поверочные схемы разрабатываются Главным центром государственных эталонов, являющимся хранителем государственного эталона единицы данной величины и утверждаются в качестве государственного стандарта. Нижестоящие поверочные схемы разрабатываются субъектами хозяйствования.

Поверочная схема должна включать не менее двух ступеней передачи размера единицы. В поверочной схеме должна быть представлена передача размера только одной физической величины. Схемы должны состоять из текстовой части и чертежа.

Текстовая часть схемы состоит из вводной части и пояснений к элементам поверочной схемы, несущим дополнительную информацию. В тексте приводится научно-техническое обоснование поверочных схем с позиций оптимальности структуры схемы, т.е. образцовых СИ, числа ступеней передачи размера и др. Это обоснование должно проводится с учетом следующего:

· Оптимальных соотношений погрешности поверяемого и образцового СИ;

· Допускаемой вероятности признания годным метрологически неисправного СИ;

· Допускаемого отношения числа метрологически исправных, но забракованных СИ к общему числу метрологически исправных СИ.

Графическая часть поверочной схемы должна состоять из нескольких горизонтальных полей, соответствующих ступеням передачи размера единицы физической величины от государственного эталона к рабочим СИ. В левой части чертежа указывается наименование полей (эталоны, образцовые СИ 1 разряда, СИ 2 разряда и т.д., рабочие СИ). В верхнем поле чертежа поверочной схемы указываются наименования эталонов в порядке их соподчиненности. Под полем эталонов располагается поле образцовых СИ 1 разряда, 2 разряда и т.д. Под полем образцового СИ низшего разряда помещаются поля рабочих СИ, слева направо в порядке убывания точности: наивысшей, высшей, высокой, средней и низшей точности.

Наименования эталонов, образцовых и рабочих СИ заключают в прямоугольники с указанием номинальных значений или диапазонов измерений и погрешностей. Наименование методов поверки заключают в круги или горизонтальные овалы, которые располагаются между прямоугольниками с наименованием СИ. Здесь же указывается допускаемая погрешность метода поверки.

Наименования средств измерений, их номинальные значения и диапазоны значений физических величин, погрешности в поверочных схемах должны соответствовать стандартам и техническим условиям.

Методы поверки на схемах должны соответствовать одному из следующих общих методов:

1) Непосредственный анализ (без средств сравнения);

2) анализ при помощи компаратора или других средств сравнения;

3) поверка СИ по образцовой мере путем измерения им величины, воспроизведенной мерой;

4) прямое измерение образцовым СИ величины воспроизводимой подвергаемой поверке мерой;

5) косвенное измерение величины воспроизводимой мерой или измеряемым прибором, которые подвергаются поверке.

В метрологической практике существует независимая (автономная) поверка, т.е. поверка без применения образцовых средств измерения.

Сущность метода заключается в сравнении величин, воспроизводимых отдельными элементами схемы поверяемого СИ с величиной, выбранной в качестве опорной и конструктивно воспроизводимой в самом поверяемом СИ. Например, при поверке m-ой декады потенциометра необходимо убедиться в равенстве падений напряжений на каждой n-ой степени этой декады. При этом выбрав в качестве опорной величины сопротивление первой ступени декады, можно с помощью компаратора поочередно сравнивать падения напряжения на этом сопротивлении.

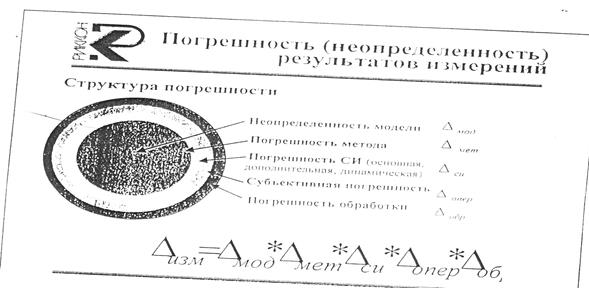

15. Основные составляющие погрешности измерений.

16. Калибровка средств измерений

Калибровка средств измерений — это совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и/или пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору. Под пригодностью средства измерения подразумевается соответствие его метрологических характеристик ранее установленным техническим требованиям, которые могут содержаться в нормативном документе или определяться заказчиком. Вывод о пригодности делает калибровочная лаборатория.

Калибровка заменила ранее существовавшую в нашей стране ведомственную поверку и метрологическую аттестацию средств измерений. В отличие от поверки (табл. 1.3), которую осуществляют органы государственной метрологической службы, калибровка может проводиться любой метрологической службой (или физическим лицом) при наличии надлежащих условий для квалифицированного выполнения этой работы. Калибровка — добровольная операция и ее может выполнить также и метрологическая служба самого предприятия. Это еще одно отличие от поверки, которая, как уже сказано выше, обязательна и подвергается контролю со стороны органов ГМС.

Однако добровольный характер калибровки не освобождает метрологическую службу предприятия от необходимости соблюдать определенные требования. Главное из них — прослеживаемость, т.е. обязательная «привязка» рабочего средства измерений к национальному (государственному) эталону. Таким образом, функцию калибровки следует рассматривать как составную часть национальной системы обеспечения единства измерений. А если учесть, что принципы национальной системы обеспечения единства измерений гармонизованы с международными правилами и нормами, то калибровка включается в мировую систему обеспечения единства измерений.

Таблица 1.1

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 586; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!