КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методические указания к выполнению задачи 1

|

|

|

|

Задания на контрольную работу

Задания на контрольные работы и методические указания к их выполнению

Блок контроля освоения дисциплины

Методические указания к решению

Для определения величины предварительного натяга пружины h применим уравнение статического равновесия шарика под действием силы давления жидкости на шарик P и уравновешивающего, равное сумме сжимающего усилия пружины F=c  и веса шарика G = ρgV, где V - объем шарика.

и веса шарика G = ρgV, где V - объем шарика.

Пропускная способность клапана (расход Q) определяется по формуле истечения

Q = μS  ,

,  ,

,

где μ = 0,7 - коэффициент расхода пропускного отверстия;

S - площадь пропускного отверстия, щели определяемая по диаметру седла α и высоты h;

Δ P = P - перепад давления в пропускном отверстии клапана.

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Гидравлика» студенты специальностей 151001.65 и 150202.65 очно-заочной и заочной формы обучения выполняют одну контрольную работу. Контрольная работа состоит из 2-х заданий.

Написание работы - самостоятельный творческий процесс, способствующий усвоению пройденного материала.

Контрольная работа является важнейшей частью изучаемого курса, так как в процессе ее выполнения студент приобретает практические навыки составления и расчета гидравлических напорных систем.

Пояснительная записка оформляется с использованием ПЭВМ на листах формата А 4; шрифтом Times New Roman обычным, размером 14 с межстрочным интервалом 1.5. Размеры полей: левого - 30 мм, правого - 15 мм, верхнего и нижнего - 20 мм.

На титульном листе указывается наименование предмета, специальность, шифр, фамилия, имя и отчество студента.

В работе должны быть приведены исходные данные для заданного варианта. Номера вариантов соответствуют последней цифре шифра студента, а вид регулируемых параметров - предпоследней цифре шифра.

Работа должна иметь сквозную нумерацию страниц и рисунков. При использовании в записке формул, справочных данных необходимо делать ссылки на литературные источники (название источника, номер таблицы или страницы). Следует избегать сокращения слов. В конце записки делается список использованной литературы и оглавление.

Содержание пояснительной записки излагается в ясной и сжатой форме, технически грамотным языком на одной стороне листа, с тем, чтобы с другой стороны можно было внести дополнения или исправления после рецензирования.

Контрольная работа считается зачтенной, если она не содержит принципиальных ошибок, выполнена аккуратно и удовлетворяет перечисленным выше требованиям.

Задача № 1

Рис. 1. Схема установки для подачи СОЖ в металлорежущем станке

1 - резервуар-отстойник; 2 - фильтр; 3 - насос; 4 - трубопровод; 5 - вентиль;

6 - коллектор; 7 - конические сходящиеся сопла; 8 - обрабатываемая деталь; 9 - поддон;10 - трубопровод.

Смазывающе-охлаждающая жидкость (СОЖ)  вязкостью

вязкостью  с помощью насоса 3 забирается из резервуара-отстойника 1 и

с помощью насоса 3 забирается из резервуара-отстойника 1 и

по напорному трубопроводу 4 подается в коллектор 6 с шестью коническими сходящимися соплами 7, из которых жидкость разбрызгивается струями по поверхности обрабатываемой детали 8 (так называемое спрейерное охлаждение). Отработанная СОЖ собирается в поддон 9 и по трубопроводу 10 сливается в резервуар отстойник.

На трубопроводе 4 установлен вентиль 5, регулирующий расход подаваемой СОЖ, а на всасывающем патрубке насоса - сетчатый фильтр 2, предотвращающий попадание крупных твердых частиц в систему охлаждения.

Заданы следующие величины:

Vc  - скорость струй в соплах;

- скорость струй в соплах;

dc  - диаметр сопел;

- диаметр сопел;

dв  - диаметр всасывающего патрубка;

- диаметр всасывающего патрубка;

dн  - диаметр напорного трубопровода 4;

- диаметр напорного трубопровода 4;

l  - длина напорного трубопровода 4;

- длина напорного трубопровода 4;

Z  - расстояние по вертикали от насоса до центра коллектора;

- расстояние по вертикали от насоса до центра коллектора;

коэффициенты гидравлического сопротивления:

фильтра  , вентиля

, вентиля  и коллектора

и коллектора  .

.

Требуется определить:

расход подаваемой СОЖ Q,  ;

;

потребный напор Н, м, создаваемый насосом;

затрачиваемую насосом мощность N, кВт, с учетом его КПД

Принять величину коэффициента скорости сопел  , коэффициент кинетической энергии

, коэффициент кинетической энергии  в уравнении Бернулли

в уравнении Бернулли  (при ламинарном течении),

(при ламинарном течении),  (при турбулентном.)

(при турбулентном.)

Высоту всасывания насоса не учитывать.

Заданные величины приведены в табл.1.

Таблица 1

| Параметры | Варианты и исходные данные | Цифра шифра студента | |||||||||

| 8,0 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | последняя |

| последняя | ||||||||||

| последняя | ||||||||||

| последняя | ||||||||||

| 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | предпоследняя |

| 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | предпоследняя |

| 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | предпоследняя |

| 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | предпоследняя |

| 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | предпоследняя |

Наибольший расход СОЖ Qmax при полном открытии вентиля определим по заданной скорости струи v c и поперечному сечению сопел, с уче-

том количества сопел - (n) по следующей формуле:

(1)

(1)

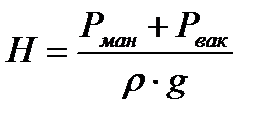

где величина потребного напора Н определяется по величинам манометрического давления Р ман в зоне нагнетания, и вакуума Рвак -в зоне всасывания насоса (см. рис.1) по формуле:

, (2)

, (2)

где g = 9,8 м/с2.

Для определения величин Рман и Рвак воспользуемся уравнением Бернулли, соединив этим уравнением сечение потока 1-1 с 2-2 и 1 -1’ с 2 -2' (см. рис.).

Тогда:

(3)

(3)  (4)

(4)

В уравнениях:

z - геометрические высоты расположения сечений относительно выбранной плоскости сравнения;

P - давление в указанных точках потока;

- средняя скорость потока в сечении;

- средняя скорость потока в сечении;

- потеря напора на участке потока между сечениями;

- потеря напора на участке потока между сечениями;

- коэффициент кинетической энергии.

- коэффициент кинетической энергии.

Потери напора определяются по величине скоростного напора  и коэффициенту гидравлического сопротивления участка потока

и коэффициенту гидравлического сопротивления участка потока  по формуле

по формуле

(5)

(5)

Средние скорости в сечениях потока определяются по вычисленному расходу Q и площадям сечений потока.

В уравнении (1) плоскость сравнения намечается в плоскости сечения 1-1. По условию задачи разность высот z1 и z2 не учитывается, давление P1 - равно атмосферному, а скорость v1  О. Отсюда величина вакуума Рвак = Ратм – Р2 , согласно уравнению, равна:

О. Отсюда величина вакуума Рвак = Ратм – Р2 , согласно уравнению, равна:

(6)

(6)

где  - коэффициент гидравлического сопротивления, учитываются потери только в фильтре

- коэффициент гидравлического сопротивления, учитываются потери только в фильтре  .

.

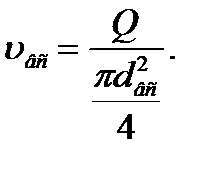

Для определения  необходимо найти среднюю скорость во всасывающем трубопроводе по формуле:

необходимо найти среднюю скорость во всасывающем трубопроводе по формуле:

(7)

(7)

Для нахождения величины  необходимо определить режим движения по числу

необходимо определить режим движения по числу  .

.

В уравнении (4) плоскость сравнения намечается по сечению 1’-1. При

этом  = 0 и z2 = z. Скорости

= 0 и z2 = z. Скорости  и

и  - равны, так как площади сечений 1-1 и 2-2 одинаковы.

- равны, так как площади сечений 1-1 и 2-2 одинаковы.

Потеря напора  (на напорной линии) включает в себя потерю по длине трубы hl и местную потерю в вентиле

(на напорной линии) включает в себя потерю по длине трубы hl и местную потерю в вентиле  :

:

. (8)

. (8)

Обе потери определяются по величине скоростного напора, равного  .

.

Тогда среднюю скорость определим по формуле

(9)

(9)

Согласно формулам Дарси и Вейсбаха, имеем:

, (Па), (10)

, (Па), (10)

где  - коэффициент гидравлического трения, определяемый в зависимости от режима течения.

- коэффициент гидравлического трения, определяемый в зависимости от режима течения.

При ламинарном движении (при числе Рейнольдса Re < 2300) - по формуле Стокса:

(11)

(11)

При турбулентном движении (при числе Рейнольдса Re >2300) - по формуле Блазиуса:

(12)

(12)

где число Рейнольдса равно  .

.

Решая уравнение(13) найдем разность давлений по формуле:

, (Па), (13)

, (Па), (13)

где потерю напора в коллекторе hk определим как местную потерю по формуле Вейсбаха (решение приближенное):

(14)

(14)

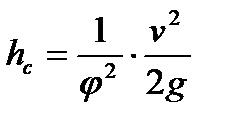

Напор hc, необходимый для создания струи, вытекающей на сопла с заданной скоростью vc, равен:

, (15)

, (15)

Сравнивая величины hk и hc через давление, получим согласно уравнения, формулу для манометрического давления по формуле:

(16)

(16)

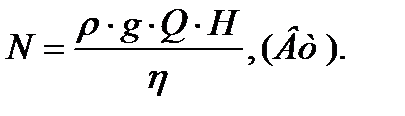

Величину потребного напора Н определим по формуле(2), а величину затрачиваемой насосом мощности N по формуле:

(17)

(17)

Задача № 2

По стальному трубопроводу 2 из пневмогидравлического аккумулятора 1 подаётся рабочая жидкость плотностью  кг/м2и вязкостью

кг/м2и вязкостью  м2/c, с расходом

м2/c, с расходом  В конце трубопровода установлен быстродействующий запорный клапан 3, время срабатывания которого равно

В конце трубопровода установлен быстродействующий запорный клапан 3, время срабатывания которого равно  Давление за клапаном атмосферное. Длина трубопровода l, внутренний диаметр

Давление за клапаном атмосферное. Длина трубопровода l, внутренний диаметр  , толщина стенки

, толщина стенки  . Коэффициент сопротивления клапана в открытом положении

. Коэффициент сопротивления клапана в открытом положении  . Определить давление в аккумуляторе в момент срабатывания запорного клапана. Высота уровня жидкости в аккумуляторе z.

. Определить давление в аккумуляторе в момент срабатывания запорного клапана. Высота уровня жидкости в аккумуляторе z.

Рис. 2.

Решая задачу, используем при установившемся движении уравнение Бернулли, а при гидравлическом ударе – уравнение Жуковского.

Таблица 2

| Параметры | Варианты и исходные данные | |||||||||||||||||||

| Последняя цифра шифра студента | ||||||||||||||||||||

| Qх10-3, м3/c | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | ||||||||||

| l, м | ||||||||||||||||||||

| dх10-3, м | ||||||||||||||||||||

| z, м | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||

| Предпоследняя цифра шифра студента | ||||||||||||||||||||

х10-8, м х10-8, м

| 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||

| t х10-2, с | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | ||||||||||

| 3,1 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | ||||||||||

Методические указания к решению:

Давление в аккумуляторе в момент срабатывания запорного клапана

,

,

где  - избыточное статическое давление в аккумуляторе при установившемся течении в трубопроводе с расходом жидкости

- избыточное статическое давление в аккумуляторе при установившемся течении в трубопроводе с расходом жидкости  ;

;

– ударное давление, вызванное быстрым торможением потока при срабатывании запорного клапана. Статическое давление определяется на основании уравнения Бернулли, составленного для контрольных сечений потока а – а, b – b:

– ударное давление, вызванное быстрым торможением потока при срабатывании запорного клапана. Статическое давление определяется на основании уравнения Бернулли, составленного для контрольных сечений потока а – а, b – b:

где υ – средняя скорость в сечении трубопровода при установившемся движении;

- коэффициент кинетической энергии

- коэффициент кинетической энергии

- при ламинарном режиме;

- при ламинарном режиме;

- при турбулентном режиме;

- при турбулентном режиме;

- коэффициент сопротивления трубопровода;

- коэффициент сопротивления трубопровода;

где -  = 0,5 - коэффициент сопротивления на входе в трубопровод,

= 0,5 - коэффициент сопротивления на входе в трубопровод,

– коэффициент гидравлического трения,

– коэффициент гидравлического трения,

Коэффициент  определяется по формулам:

определяется по формулам:

соответствующим закону гладкой стенки

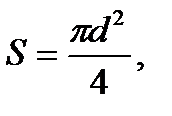

где  - площадь поперечного сечения потока в трубопроводе

- площадь поперечного сечения потока в трубопроводе

Число Рейнольдса:

Для определения ударного давления сначала вычисляем скорость распространения ударной волны:

где  - объёмный модуль упругости жидкости;

- объёмный модуль упругости жидкости;

- модуль упругости стали.

- модуль упругости стали.

Находим время фазы гидравлического удара:

Из сопоставления  и t устанавливаем характер гидравлического удара:

и t устанавливаем характер гидравлического удара:

- при полном гидравлическом ударе;

- при полном гидравлическом ударе;

- при не полном гидравлическом ударе;

- при не полном гидравлическом ударе;

Далее находим искомую величину  .

.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 471; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!