КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Биомеханика. Локомоции организма — одно из проявлений жизнедеятельности, обеспечивающие возможность активного взаимодействия с окружающей средой

|

|

|

|

ВОЗРАСТНАЯ

ВИДЫ ЛОКОМОЦИЙ.

ЧЕЛОВЕКА.

БИОМЕХАНИКА

ЛОКОМОЦИЙ (ДВИЖЕНИЙ)

Локомоции организма — одно из проявлений жизнедеятельности, обеспечивающие возможность активного взаимодействия с окружающей средой.

Локомоции (от лат. locus — место и motio — движение) — совокупность согласованных движений животных и человека, вызывающих активное их перемещение в пространстве; важнейшее приспособление к обитанию в разнообразных условиях среды.

К локомоциям человека относят ходьбу, бег, прыжки, плавание и др. В процессе эволюции локомоции менялись и усложнялись. Каждый вид локомоции имеет множество разновидностей. Например, различают ходьбу обычную и спортивную; бег на короткие, средние и длинные дистанции и т. д. Локомоциям свойственны индивидуальные особенности.

Локомоции (движения) человека представляют собой результат сокращения скелетных мышц, обеспечивающих поддержание позы, перемещение отдельных частей тела или всего тела в пространстве.

При классификации движений учитывают характер достигаемой позиции частей тела (сгибание, разгибание и др.), функциональное назначение (ориентировочные, защитные и др.) или их механические свойства (например, вращательные).

У человека движения контролируются центральной нервной системой (ЦНС); она направляет деятельность органов движения на выполнение той или иной задачи, реализуемой в последовательных мышечных сокращениях. Эту форму двигательной активности называют произвольными, или сознательными движениями, а согласованную деятельность мышечных групп при осуществлении Двигательного акта — координацией движений.

|

Координация движений — непременное условие ловкости, силы, быстроты, выносливости человека.

Двигательные реакции бывают простыми (например, отдергивание руки при прикосновении к горячему предмету) и сложными — серия последовательных движений, направленных на решение определенной двигательной задачи. Примером сложных движений могут служить локомоции — движения скелетно-мышечной системы, обеспечивающие перемещение тела в пространстве (ходьба, бег, плавание, прыжки и т. п.). К наиболее сложным движениям относятся так называемые специальные движения — трудовые, спортивные, танцевальные и др.

В формировании, регуляции и исполнении произвольной двигательной реакции — сложном, многоступенчатом процессе — участвуют все уровни нервной системы (спинной мозг, различные образования головного мозга, периферические нервы (см. рис. 2.16), а также опорно-двигательный аппарат (ОДА) — непосредственный исполнитель произвольных движений (см. рис. 2.14, 2.15).

Опорно-дигательный аппарат (ОДА) составляют кости скелета с суставами, связками и мышцами с сухожилиями, которые наряду с движениями обеспечивают опорную функцию организма, позволяя ему, например, надежно стоять на ногах, выдерживая при этом тяжесть собственного тела. Кости и суставы участвуют в движениях пассивно, подчиняясь действию мышц, но играют ведущую роль в осуществлении опорной функции. Определенная форма и строение костей придают им большую прочность, запас которой на сжатие, растяжение, изгиб значительно превышает нагрузки, возможные при повседневной работе ОДА. Например, большебер-цовая кость человека при сжатии выдерживает нагрузку весом более тонны, а по прочности на растяжение почти не уступает чугуну. Большим запасом прочности обладают также связки и хрящи суставов.

Движения проявляются в виде изменения положения сустава (или суставов) под влиянием сокращения скелетных мышц, служащих как бы двигателями для каждого сустава, или осуществляются без участия костно-суставного аппарата одними мышцами (мимические движения, моргание, движения языка и др.). Скелетные мышцы осуществляют как статическую деятельность, фиксируя тело в определенном положении, так и динамическую, обеспечивая перемещение тела в пространстве, отдельных его частей относительно друг друга. Оба вида мышечной деятельности тесно

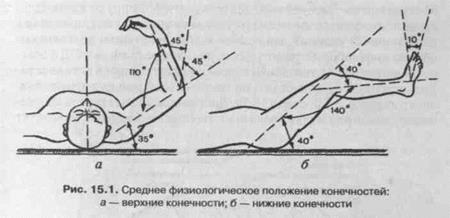

взаимодействуют, дополняя друг друга: статическая деятельность обеспечивает исходный фон для динамической. Как правило, положение сустава изменяется с помощью нескольких мышц разнонаправленного, в том числе противоположного действия. Состояние, при котором все мышцы сустава равномерно расслаблены и не вызывают движений, называют физиологическим покоем (рис. 15.1), а положение сустава при этом — средним физиологическим положением. Сложные движения сустава наполняются согласованным, одновременным или последовательным сокращением мышц ненаправленного действия. Согласованность (координация) особенно необходима для выполнения двигательных актов, в которых участвуют многие суставы (например, бег на лыжах, плавание и т. д.).

В свете современных представлений о механизмах координации движений, мышцы — не только исполнительный двигательный аппарат, но и своеобразный орган чувств. В мышечном веретене и сухожилиях имеются специальные нервные окончания — рецепторы, которые посыл'ают импульсы к клеткам различных уровней ЦНС. В результате между нею и мышцами создается замкнутый Цикл: импульсы от различных образований ЦНС, идущие по двигательным нервам, вызывают сокращения мышц, а импульсы, посылаемые рецепторами мышц, информируют ЦНС о каждом элементе и моменте движений. Циклическая система связей обеспечивает точное управление движениями и их координацию. Хотя в управлении движениями скелетных мышц при осуществлении двигательных

|

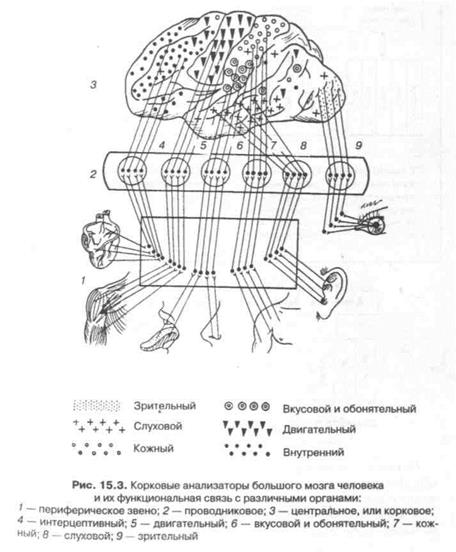

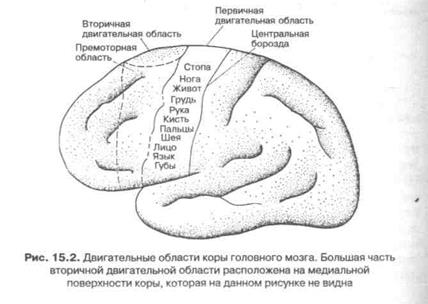

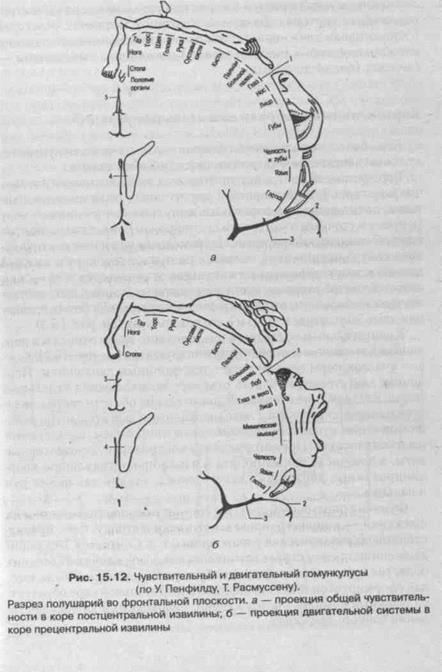

актов участвуют различные отделы ЦНС, ведущая роль в обеспечении их взаимодействия и постановке цели двигательной реакции принадлежит коре больших полушарий головного мозга, особенно при совершении сложных движений. В коре больших полушарий двигательная и чувствительная зоны образуют единую систему, при этом каждой мышечной группе соответствует определенный участок этих зон (рис. 15.2). Подобная взаимосвязь позволяет точно выполнять движения, соотнося их с действующими на организм факторами окружающей среды. Схематически управление произвольными движениями может быть представлено следующим образом. Задачи и цель двигательного действия формируются мышлением, что определяет направленность внимания и усилий человека. Мышление и эмоции аккумулируют и направляют эти усилия. Механизмы высшей нервной деятельности формируют взаимодействие психофизиологических механизмов управления движениями на различных уровнях. На основе взаимодействия и постоянного обмена информацией различных нервных образований и ОДА обеспечиваются развертывание и коррекция двигательной активности. Большую роль в осуществлении двигательной реакции играют анализаторы (рис. 15.3, схема 15.1). Двигательный анализатор обеспечивает динамику и взаимосвязь мышечных сокращений, участвует

в пространственной и временной организации двигательного акта. Анализатор равновесия (вестибулярный анализатор) взаимодействует с двигательным при изменении положения тела в пространстве. Зрение и слух, активно воспринимая информацию из окружающей среды, участвуют в ориентировке и коррекции двигательных реакций.

|

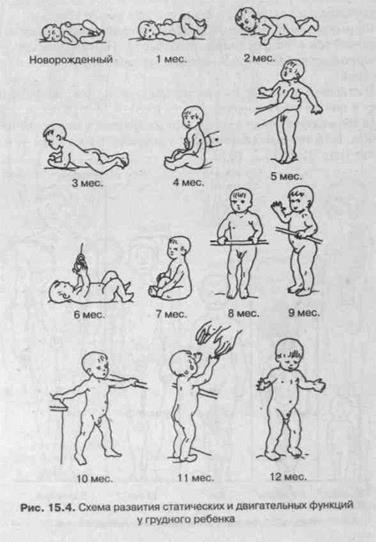

Развитие двигательной активности и координации движений. Двигательная активность и координация движений у новорожденного далеко не совершенна. Набор движений весьма ограничен и носит безусловно-рефлекторный характер. В этом возрасте выражен плавательный рефлекс, максимальное проявление его

наблюдается к 40-му дню, и в воде ребенок способен совершать движения и держаться на воде до 10—15 мин. Но ребенка необходимо поддерживать за голову, так как его мышцы шеи еще очень слабы (он еще не держит голову). В дальнейшем безусловные рефлексы угасают, а им на смену формируются различные двигательные навыки (рис. 15.4).

|

Развитие движений у ребенка обусловлено не только развитием ОДА и ЦНС, но и тренировкой (применение гимнастических упражнений, игр, закаливания и т. д.). Естественные локомоции (ходьба, лазание, игры, бег, прыжки и др.) и их координация формируются у детей до 2—5 лет. При этом большое значение имеют систематические занятия гимнастикой, играми, особенно в первый год жизни ребенка. Следует отметить, что координационные механизмы и в дошкольном возрасте еще несовершенны.

Формирование координационных механизмов движений заканчивается к подростковому возрасту. При систематических тренировках происходит совершенствование движений и их координация.

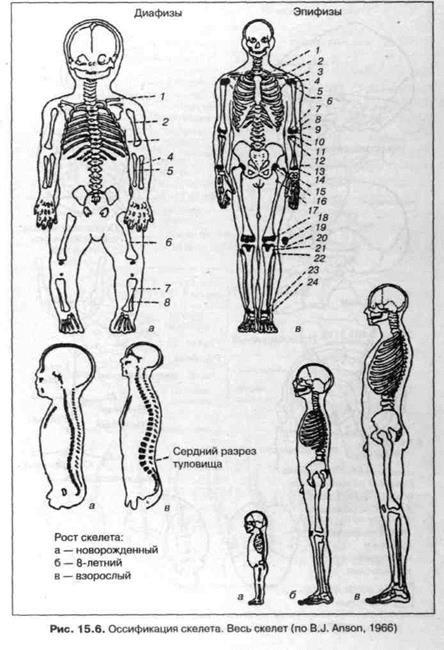

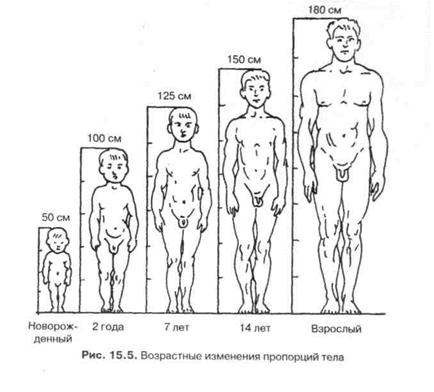

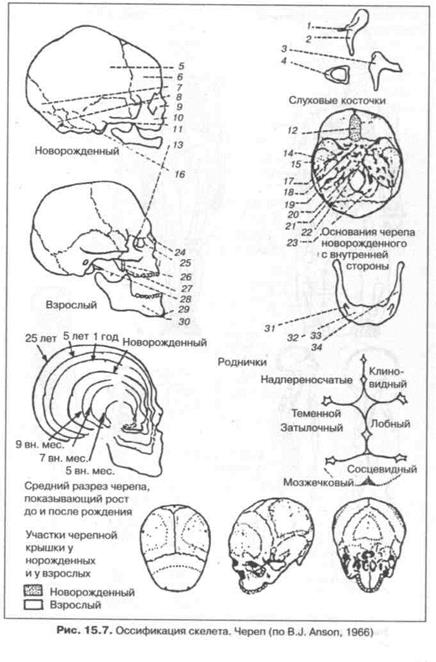

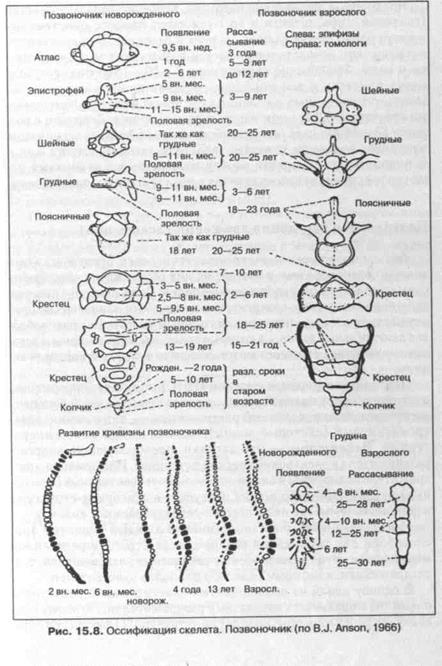

В старшем школьном возрасте пропорции тела уже приближаются к показателям взрослых (рис. 15.5). К 14—16 годам появляются зоны окостенения в эпифизарных хрящах, в межпозвоночных дисках. В 16 лет замедляется рост у девушек, а у юношей — в 17— 18 лет (рис. 15.6, 15.7, 15.8).

|

|

|

Чрезмерные физические нагрузки, особенно подъем тяжестей (гантелей, гирь, штанги и др.) ускоряют процесс окостенения и могут отрицательно влиять на рост и развитие. В подростковом и юношеском возрасте наблюдается возрастание мышечной массы и силы. Физические перегрузки в 7—10—15-летнем возрасте могут привести к деформациям суставов нижних конечностей (стоп, голеностопных и коленных суставов) в связи с изменениями структуры ОДА, в том числе, и позвоночника. Девочкам в возрасте 13— 14 лет следует с осторожностью применять физические нагрузки с подъемом тяжестей (атлетизм, гантели, штанга и др.). В подростковом возрасте между мальчиками и девочками отмечаются существенные различия в показателях мышечной силы.

Центральная регуляция движений (локомоций)

Движения, которые может выполнять человек, практически бесконечно разнообразны, и каждое из них обусловлено специфическим комплексом разрядов мотонейронов. Лишь наиболее простые движения (например, отдергивание конечности или почесывание) осуществляются изолированным спинным мозгом. Все разнообразие двигательных актов, на которые способны мотонейроны и вставочные нейроны спинного мозга, сводится к рефлекторным реакциям.

Центральная нервная система (ЦНС) получает информацию о состоянии окружающей среды от рецепторов. Каждый рецептор воспринимает определенный раздражитель — химический, электромагнитный (световые волны), механический или температурный. Рецепторы — это датчики, преобразующие энергию раздражителя в электрохимический потенциал. Информация о раздражителе кодируется в виде импульсов в чувствительных (сенсорных) нервах. Эта информация поступает в сенсорные структуры нервной системы, где подвергается декодированию и анализу.

Морфологически и физиологически каждый рецептор приспособлен для восприятия раздражителя строго определенной модальности. Это так называемые адекватные раздражители, т. е. раздражители, к которым рецептор наиболее чувствителен.

В основу одной из общепринятых классификаций рецепторов положена модальность адекватных раздражителей. По этому признаку все рецепторы обычно делят на пять групп: 1) фиторецепторы;

2) механорецепторы; 3) терморецепторы; 4) хеморецепторы; 5) но-цицептивные рецепторы.

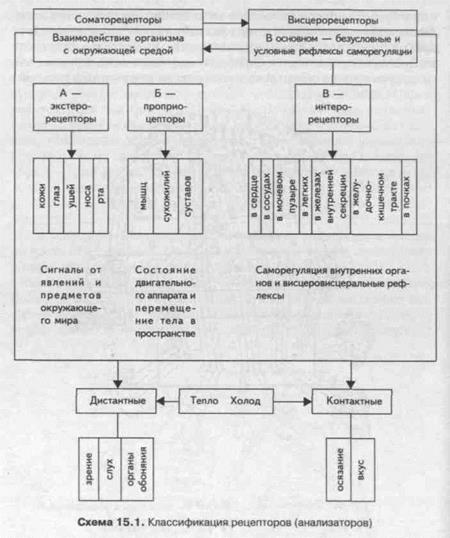

Рецепторы можно также подразделять в зависимости от того, где находится воспринимаемый ими раздражитель. В соответствии с такой классификацией рецепторы делятся на четыре группы: 1) дистантные экстероцепторы, реагирующие на отдаленные раздражители (зрительные, слуховые, обонятельные); 2) контактные экстероцепторы, воспринимающие раздражение поверхности тела (рецепторы прикосновения, давления, температурные и вкусовые); 3) интероцепторы, воспринимающие раздражители от внутренних органов и уровень химических веществ в крови и 4) про-приоцепторы, сигнализирующие о положении тела в пространстве (о расположении суставов, длине мышц).

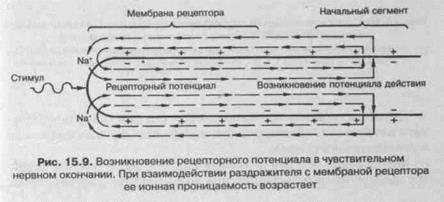

Первичная реакция любого рецептора на раздражение состоит в генерации рецепторного потенциала, возникающего в результате взаимодействия между раздражителем и мембраной рецептора (рис. 15.9). В зависимости от характера адекватного раздражителя происходит повышение ионной проницаемости мембран, сопровождающейся вхождением Na+ в чувствительное окончание. В результате этого входящего тока окончание деполяризуется и возникает рецепторный потенциал; в фоторецепторах глаза вместо деполяризации наступает гиперполяризация.

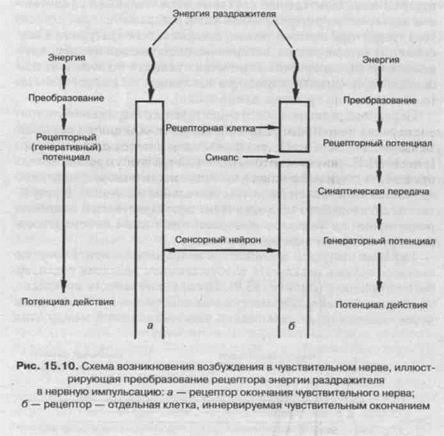

Нервные импульсы возникают в начальном сегменте чувствительного нерва в результате возбуждающего действия рецепторного потенциала (см. рис. 15.9). Последовательность процессов, приводящих к генерации потенциала действия в чувствительном нерве, зависит от анатомических взаимоотношений между этим

|

нервом и рецептором, в котором возникает рецепторный потенциал. Этот рецептор может представлять собой либо окончание чувствительного нерва, выполняющего функцию преобразования сенсорной информации (рис. 15.10, А), либо отдельную клетку, образующую с чувствительным окончанием химический синапс (рис. 15.10, Б).

- Деполяризующие токи, возникающие поддействием генераторного потенциала, приводят к возникновению нервных импульсов в чувствительных нервах.

Кодирование сенсорной информации состоит в том, что характер ощущений, возникающий при возбуждении чувствительных

нервов, зависит от того, в какой области ЦНС эти нервы оканчиваются.

Интенсивность раздражения кодируется амплитудой рецептор-ного потенциала. Величина этого потенциала пропорциональна логарифму силы раздражителя. Так как в свою очередь частота разрядов в чувствительных нервах пропорциональна величине рецеп-торного потенциала, частота сенсорной импульсации тоже пропорциональна логарифму силы раздражителя.

Недавно было показано, что логарифмическая зависимость между силой раздражения и сенсорным разрядом приблизительна. Более точно эта зависимость описывается степенными уравнениями типа R = К1Л, где R — величина сенсорного разряда, / — сила раздражения, /Си А — константы.

Если на любой рецептор в течение продолжительного времени действовать постоянным раздражителем, то реакция постепенно уменьшается (рис. 15.11). Это явление называется адаптацией. По мере адаптации снижаются оба параметра возбуждения — частота импульсации и величина рецепторного потенциала. Само собой разумеется, что адаптивные изменения уровня сенсорной импульсации являются прямым следствием «адаптации» рецепторного потенциала: по мере уменьшения этого потенциала частота разряда в чувствительных нервах падает.

|

Хотя адаптация свойственна всем рецепторам, скорость ее у разных рецепторов различна (см. рис. 15.11).

В зависимости от скорости адаптации рецепторы могут быть разделены на быстро адаптирующиеся — фазные, и медленно адаптирующиеся — тонические.

Важным в функции движений (локомоций) является соматосен- сорная система. Виды чувствительности, сигнализирующие о состоянии тела, называются соматостезией. К соматосенсорным рецепторам относятся кожные рецепторы, реагирующие на прикосновение, давление, температуру и боль, а также проприоцеп-торы, воспринимающие движения в суставах и мышцах.

Другой важной сигнализирующей системой являются специальные сенсорные рецепторы, или органы чувств, включающие зрительные, слуховые, вестибулярные. Все эти рецепторы расположены в области головы и иннервируются черепно-мозговыми нервами; соматосенсорные же рецепторы находятся во всех частях тела — в конечностях, в туловище, в голове. Подавляющее большинство соматосенсорных рецепторов локализуется в туловище и конечностях и иннервируется спинномозговыми нервами.

При раздражении рецептора возникает ответная реакция называемая рефлексом. Рефлексы — это простейшие реакции нервной системы, возникающие в результате последовательного возбуждения чувствительных, нервных и двигательных структур.

Рефлексы осуществляются на многих уровнях нервной системы. Рефлексы спинного мозга играют важную роль в регуляции движений туловища и конечностей. К ним относятся рефлексы, контролирующие длину мышц (рефлексы растяжения), отвечающие за уход от вредных воздействий (сгибательные рефлексы) и движения (перекрестные разгибательные рефлексы). Другие рефлексы — например, отвечающие за поддержание вертикального положения и регуляцию зрения, замыкаются на уровне ствола мозга.

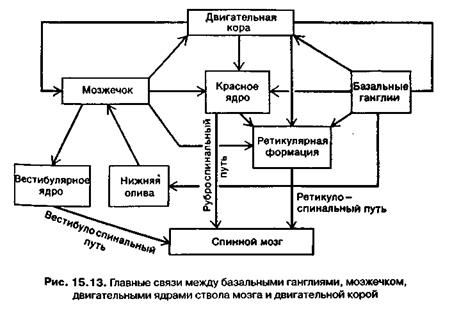

Все сложные движения (локомоций) (ходьба, бег, прыжки и др.) требуют участия центральных областей головного мозга. Эти области регулируют активность мотонейронов спинного мозга через нисходящие спинномозговые пути. К высшим центрам регуляции движений относятся кора головного мозга, осуществляющая контроль как над пирамидной, так и над экстрапирамидной системами, базальными ганглиями и мозжечком (рис. 15.12).

Комплекс «двигательная кора — пирамидная система» отвечает за тонкие произвольные движения. Грубые непроизвольные

|

движения осуществляются блоком «двигательная кора — экстрапирамидная система». Базальные ганглии и мозжечок участвует в координации движений. С базальными ганглиями связана координация медленных (червеобразных) движений, а с мозжечком — быстрых (баллистических).

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 3033; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!