КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Практическое занятие № 2. Контроль за эффективностью занятий хореографией

|

|

|

|

Причины и профилактика травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у хореографов.

Организационно-технические причины:

Неровности танцевальной площадки, выбоины, щели, отсутствие наклона сцены на 1-7 град. Недостаточное или избыточное наканифоливание площадки, теснота закулисной части. Недостатки реквизита — некачественная обувь. Громоздкие декорации, несоответствие костюма, вызывающего перегревание, нарушение координации движений, тяжесть, утомление.

Частая смена партнеров, недостаток дублеров, неравномерное распределение нагрузок (много сольных партий и т.д.)

Педагогические причины:

1. Недостаточный контроль за исполнением поз при экзерсисе на репетициях.

2. Несоответствие нагрузок развитию и подготовленности танцора.

3. Нарушение принципа индивидуального подхода.

4. Чрезмерная длительность репетиций. Необходимо проводить 1,5 час репетиции, но с полной нагрузкой, чем длительные с частым повторением одних и тех же элементов.

5. Отсутствие контроля за проведением разминки перед выходом на сцену.

6. Нарушение трудовой дисциплины (невыполнение экзерсиса в отпуске)

7. Отсутствие или недостаточных контакт педагога и врача.

Медико-санитарные причины:

Отсутствие врачебного контроля, выявления предпатологического состояния опорно-двигательного аппарата, наблюдения за сердечно-сосудистой системой и т.д. Преждевременный допуск к занятиям после больничного или очередного отпуска приводит к нарушению динамического стереотипа и способствует возникновению травм.

Заниматься хореографией может каждый человек, имеющий желание, настойчивость, трудолюбие.

Обучать «желающих» в клубных кружках хореографии дело более трудное, чем в специальных училищах, куда отбирают только одаренных детей — детей с природными данными. Поэтому и методика обучения в клубных кружках должна быть особой, специальной, соответствующей контингенту обучающихся. Таких унифицированных методик еще нет. Каждый педагог идет своим путем, интуитивно находя правильный путь. Однако можно и нужно унифицировать обучение. Создавать методику обучения хореографии для «любителей». Чем же руководствоваться в этом новом деле?

1. Выяснить морфологические данные каждого ученика:

а) установить объем движений в суставах;

б) степень развития тех или иных групп мышц;

в) выяснить степень овладения равновесием;

г) проверить осанку;

д) проверить владение дыхательным аппаратом.

2. Выявить физиологические характеристики ученика:

а) состояние сердечно-сосудистой системы;

б) координацию движений и др.

Для этих целей педагог может использовать общепринятые методики. К обследованию привлечь медицинские данные, использовать научную аппаратуру: электрокардиографы, миографы и т. д.

Систематически проводить обследование обучающихся, врачебный контроль и медицинское наблюдение.

Особенно существенно объективное выяснение состояния аппарата движения. Объем движения в суставах является основным параметром двигательной функции хореографа. Исследование, хотя и элементарное, для того чтобы было достаточно точным, требует определенных познаний, усвоения точной стандартной методики и опыта. Эти исследования не являются массовыми в настоящее время и редко применяются. В практике все еще встречаются различия в отношении способов измерения объема суставов, допускающие немало неточностей. Это приводит, с одной стороны, к ошибкам, а, с другой – к отсутствию преемственности и сравняемости результатов измерений. В последнее время окончательно утверждается мнение, что при углометрии суставов следует воспринять единую стандартную методику измерения. Основным вопросом при использовании такой стандартной методики является исходная позиция. В качестве таковой логичнее и удобнее всего принять анатомическую позицию, представляющую 0° движения суставов. Для некоторых суставов или определенных движений в них анатомические позиции можно дополнительно уточнить или корригировать, получая так называемые исходные позиции, являющиеся одним из основных элементов углометрии. Путем использования исходных позиций легче отметить и устранить заместительные движения, которые приводят к неточным результатам при измерениях.

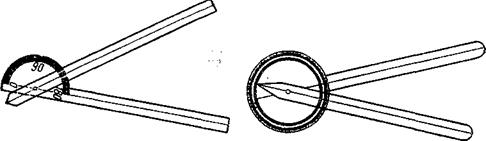

Для измерения объема движения суставов применяют, главным образом, два вида угломеров. Одним из них является так называемый универсальный угломер. Он представляет собой транспортир со шкалой до 180°, к которому прикреплены два плеча (рис. 5). Одно из них неподвижно связано с транспортиром, а другое — подвижное, прикреплено к его центру. Наиболее удобны универсальные угломеры из прозрачной пластмассы, с длиной плеч 30—40 см, что позволяет правильно ориентировать их при измерении более длинных сегментов тела.

При измерении объема движения с помощью универсального угломера, необходимо поставить плечи последнего по продольной оси анатомических сегментов, образующих сустав. Для более точной ориентации плеч служат избранные точки на костях сегментов. Эти точки имеют постоянное расположение, и они не изменяются при отечности мягких тканей, при индивидуальном развитии мускулатуры и пр.

а б

Рис. 8. Универсальный (а), комбинированный (б) угломеры.

Неподвижное, несущее транспортир, плечо угломера ставят вдоль неподвижного, как правило, проксимального (ближе к центру туловища) сегмента сустава. Подвижное плечо угломера ориентируют к дистальному сегменту, являющемуся подвижным при измерении. Фиксировать центр угломера в течение всего исследования на определенном анатомическом пункте сустава, специфическом для каждого отдельного сустава, неправильно. Исследования указывают, что при большинстве суставов ось движения перемещается с прогрессированием самого движения. Причиной этому является неправильная (в большинстве случаев) геометрическая форма поверхностей суставов. Вот почему ось движения следует искать в точке пересечения продольной проекции плеч анатомического угла.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 950; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!