КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Координация и регуляция у многоклеточных организмов

|

|

|

|

Согласованное функционирование и многоклеточного организма обеспечивают две коммуникационные системы – нервная и гормональная.

Нервная система (есть только у животных)

Принцип работы н.с.:

· Рецепторы воспринимают информацию и кодируют ее в форме электрических импульсов;

Рецептор - специальный орган или клетка, воспринимающий стимулы из внешней или внутренней среды.

· Импульсы передаются через проводящие клетки нервной системы, поступают к эффекторам (органам) и вызывают в них соответствующую реакцию.

Эффектор – дифференцированная структура (клетка, ткань, орган, система органов), осуществляющая специфическую реакцию в ответ на стимулы, поступающие из нервной системы.

Нервная система действует очень быстро (т.к. в основе ее деятельности лежит электрическая передача).

Структурная и функциональная единица нервной системы - нейрон.

Нейрон – возбудимая клетка, может генерировать и проводить электрический импульс (все остальные, кроме мышечных – невозбудимые): во время активности на ее плазмалемме изменяется мембранный потенциал (с «+» на «-«).

Деполяризация - временное быстрое (длится ~0,5 мс) изменение проницаемости мембраны для ионов Na+ внутрь клетки; затем мембраннный потенциал восстанавливается (реполяризация, длится ~0,5 мс).

Деполяризация распространяется по нейрону только в одном направлении, т.к. ионные каналы сразу после реполяризации нечувствительны к импульсам.

| |||

|

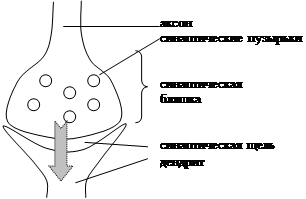

Передача сигнала от одного нейрона к другому происходит в месте их контакта (синапсе). Самый распространенный тип синапса – химический:

Механизм передачи импульса в синапсе:

Механизм передачи импульса в синапсе:

· Электрический импульс, поступивший по аксону в синаптическую бляшку, вызывает экзоцитоз: из пузырьков в синаптическую щель изливается медиатор (ацетилхолин или норадреналин).

· Медиатор связывается с мембраной следующего нейрона → ее деполяризация и дальнейшее распространение электрического импульса (либо торможение, зависит от строения мембраны).

· Медиатор удаляется из синаптической щели (путем диффузии или ферментативного гидролиза; в случае ацетилхолина – ферментом ацетилхолинэстеразой).

Удаление медиатора необходимо, иначе синапс не сможет передать следующий сигнал.

Ответ эффектора на поступивший стимул - мышечное сокращение или секреция различных желез (слезотечение при попадании соринки в глаз, выделение слюны как реакция на пищу и т.д.).

Т.о., в нервной системе сигнал передается быстро при помощи электрических импульсов и химических в-в (медиаторов).

Гормональная система (есть и у животных, и у растений)

Гормоны – органические соединения, которые образуются в специализированных клетках, высвобождаются в небольших количествах и специфически управляют функциями других клеток («клеток-мишеней», имеющих на плазмалемме специфический рецептор) или органов.

Химическая природа гормонов:

1. Пептиды и белки (большинство гормонов: все гормоны гипофиза, инсулин и др.).

2. Производные аминов (тироксин, адреналин, норадреналин, ауксин у растений).

3. Стероиды (половые гормоны, гормоны коры надпочечников, гормон линьки у насекомых) и изопреноиды (абсцизины и гиббереллины растений).

4. Жирные кислоты (простагландины, производимые многими тканями животных).

5. Производные аденина (цитокинины растений).

Гормональная система животных – эндокринная. Гормоны вырабатываются в железах внутренней секреции (эндокринные железы).

Железа – это структура, выделяющая специфические в-ва. В организме имеются железы 2-х типов: экзокринные и эндокринные. Эндокринные железы секретируют гормоны.

Гормоны доставляются к клеткам-мишеням кровью → эндокринная система работает более медленно, чем нервная.

У клеток, не являющихся мишенями для данного гормона, нет специальных рецепторов, узнающих гормон, поэтому он не оказывает на них никакого влияния.

У растений гормоны обычно не уносятся от места синтеза; чаще всего они влияют на рост, поэтому их называют ростовыми в-вами.

В связи с отсутствием нервной системы растения отвечают на раздражения гораздо медленнее, а ответ часто выражается лишь в изменении роста.

Основные классы ростовых в-в:

· ауксины, гиббереллины (→ увеличение размеров клеток и их дифференцировка),

· цитокинины (→ деление клеток),

· абсцизовая к-та (→ стадии покоя),

· этилен (→ старение).

По данным физиологов растений, скорость передачи метаболитов по сосудам высших растений ≈ 1,5 м/сек, а транспорт ауксинов 1-3 см/час. В результате, физиологическая адаптация растения как целого, без учета ростовых процессов, занимает порядка 10 дней. Для сравнения: амурский тигр бросается на кабана с расстояния 20 м, на изюбря – с 25 м. Бросок на добычу занимает доли секунды, его скорость, таким образом, сравнима со скоростью молекулярных процессов внутри клетки. Из сравнения видно, что дало животным возникновение нервной системы.

Поведение – действия организма в ответ на внешние или внутренние стимулы (раздражители). Эти действия имеют адаптивное значение → способствуют сохранению вида.

Реакции могут быть самыми различными – от относительно простых (рост стебля растения в направлении света) до очень сложных (защита территории и т.д. у млекопитающих).

Поведение растений - движения, вызываемые ростом или изменением тургора; стереотипны и предсказуемы.

Основные формы поведения растений:

1. Тропизм – направленное перемещение части растения в ответ на внешний стимул (почти всегда это ростовое движение).

Тропизмы называют положительными и отрицательными в зависимости от того, куда направлено ростовое движение – по направлению к фактору, стимулирующему рост, или от него (фото-, гео-, хемо-, гидро-, аэро- и др.).

2. Настия – ненаправленное движение части растения в ответ на стимул.

Движение происходит в результате роста или изменения тургора, при этом ничтожное смещение отдельных клеток обычно приводит к значительному движению органа благодаря специфическому положению этих клеток. Например:

· «Сонные движения» некоторых цветков и листьев (никтинастия): раскрываются или закрываются в ответ на изменение освещенности (фотонастия) или температуры (термонастия).

Внешние стимулы только запускают движение органов растения, а их направление зависит от внутренних факторов. У тюльпанов и крокусов цветки закрываются на ночь потому, что вечером лепестки снизу растут быстрее, чем сверху, а утром – наоборот.

· Движение в ответ на прикосновение (гаптонастия) – реакция очень быстрая и специфичная (мимоза стыдливая).

Предполагается, что передача сигнала обеспечивается электрическими изменениями, а органы приводятся в движение листовыми подушечками (особые вздутия у основания черешка или листочка с крупными паренхимными клетками; быстрое изменение тургорного давления в этих клетках → работают как шарнир).

· Движения насекомоядных растений (самые сложные).

Поведение животных намного сложнее и разнообразнее, поэтому его трудно изучать и объяснять с какой-либо степенью научной достоверности.

Основные формы поведения животных:

I. Врожденное поведение – наследуется, поэтому данный стимул всегда вызывает одну и ту же реакцию (таксисы, кинезы, п ростые рефлексы, и нстинкты).

Такое поведение обеспечивает экономное использование нервных путей многоклеточного организма, т.к. не предъявляет слишком больших требований к высшим отделам нервной системы.

II. Поведение, связанное с научением (привыкание, импритинг (запечатление), условный рефлекс, научение путем подражания, инсайт (постижение)).

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 1120; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!