КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Описание программы

|

|

|

|

Противопоказания к использованию программы ФПП

Показания к использованию программы

В качестве развивающей данная программа успешно может быть использована при работе с детьми (как дошкольного, так и младшего школьного возраста) с обоими вариантами задержанного развития, а также трудно переоценить эффективность ее использования для работы с детьми дошкольного возраста с дефицитарным развитием.

Более того, как показывает практика, ее использование с этой же целью эффективно при работе с «условно нормативными» детьми старшего дошкольного возраста.

В качестве коррекционной программа ФПП используется как основная при следующих типах отклоняющегося развития:

— парциальная несформированность ВПФ преимущественно вербального, вербально-логического типа;

— парциальная несформированность ВПФ смешанного типа;

— тотальное недоразвитие всех типов (в случае аффективно-неустойчивого типа только после работы, направленной на формирование произвольной регуляции деятельности);

— дефицитарное развитие у детей младшего школьного возраста;

— «мягкие» варианты искаженного развития преимущественно эмоционально-аффективной сферы (4-я группа РДА по О.С. Никольской);

— дисгармоничное развитие, осложненное парциальной несформированностью.

Нецелесообразно использовать программу в работе с детьми с искаженным развитием преимущественно когнитивной сферы (пусть даже имеющих «пробелы» в развитии пространственных представлений), поскольку это может привести к провоцированию новой сферы сверхценных увлечений и интересов, еще более искажая тем самым всю структуру психического развития ребенка.

Программа делится на 2 раздела, включающих 7 последовательных этапов, каждый из которых представляет собой самостоятельную часть в развитии пространственных представлений ребенка и как бы повторяет нормативное овладение ребенком пространственными и пространственно-временными представлениями в ходе его развития. Структура заданий от этапа к этапу усложняется: от наиболее простых топологических, координатных, метрических представлений вплоть до лингвистических представлений (пространство языка), наиболее поздно усваиваемых ребенком (то есть наиболее сложных).

Каждый этап разделен на несколько «тем», каждая из которых представляет собой работу на различных «уровнях» с обязательной соответствующей вербализацией всех представлений. Такими уровнями являются:

— уровень пространства собственного тела;

— уровень расположения объектов по отношению к собственному телу;

— взаимоотношения внешних объектов между собой;

— лингвистическое пространство включая временные представления

(пространство языка — квазипространственные характеристики).

Овладение каждым из этих уровней необходимо для прочного закрепления данного этапа, и только в этом случае допускается переход к следующему этапу программы. Такая организация программы оптимальна с точки зрения нормативного развития функций, реализации принципа замещающего развития.

Каждый этап программы включает серии контрольных и сенсибилизированных заданий, в том числе интермодальных, позволяющих определить степень интероризации сформированных представлений и закрепления их в речи ребенка, актуального использования.

В соответствии с возрастом детей и учетом ведущего типа мотивации (игровая, соревновательная, мотивация достижения, обучения, поощрения или избежания наказания) разрабатывается и вид проведения занятий.

Работа начинается с уровня тела (формирование схемы тела и соматогнозиса) с переходом к уровню овладения анализом пространственных взаимоотношений объектов во внешнем пространстве (в том числе рабочим пространством). Работа над овладением квазипространственными (языковыми) представлениями должна осуществляться только при условии овладения пространственными представлениями и свободной ориентации ребенка на предыдущих уровнях.

Раздел 1. Формирование собственно пространственных представлений

Этап 1. На этом этапе осуществляется работа по формированию представлений о собственном лице, теле (уровень пространства собственного тела). Началом является работа непосредственно над схемой тела, а в дальнейшем продолжается на объектах, расположенных по отношению к телу с точки зрения «вертикальной организации» пространства тела (его вертикальной оси).

На подэтапе 1А работа начинается перед зеркалом с анализа расположения частей лица по параметрам:

— выше всего:...;

— ниже всего:...;

— выше, чем:...;

— ниже, чем:....

В сопоставлении с этими представлениями в работу вводятся предлоги: «НАД», «ПОД», «МЕЖДУ»:

— что находится над?..

— что находится под?..

Анализируются различия между этими представлениями (в отношении характеристик частей лица).

На подэтапе 1Б в аналогичном ключе анализируется положение других частей тела:

— рук (пальцы, ладонь, запястье, локоть, плечо);

— непосредственно тела (шея, плечи, грудь, спина, живот);

— ног (стопа, голень, колено, бедро).

Работа точно так же проводится по вертикальной оси, вначале перед зеркалом, потом через этап движения, прощупывания (на уровне тактильных и проприоцептивных ощущений), а затем с закрытыми глазами.

Предлоги и слова, обозначающие взаиморасположение частей, вводятся в указанном выше порядке.

На подэтапе 1В основным является отработка и анализ расположения объектов во внешнем пространстве (уровень расположения объектов по отношению к собственному телу), но также непосредственно по вертикальной оси.

Через представления «ВЫШЕ, ЧЕМ...», «НИЖЕ, ЧЕМ...», предлоги «НАД», «ПОД» и «МЕЖДУ» анализируется взаиморасположение объектов, напоминается различие между «ВЫШЕ» и «НАД», а также «НИЖЕ» и «ПОД».

Примечание 1. В этой части работы удобно использовать конструктивные материалы (в частности, конструкторы «ЛЕГО»).

Примечание 2. Если данная работа проводится в рамках развивающей программы с детьми дошкольного

возраста, то на протяжении первого этапа параллельно с формированием пространственных представлений осуществляется работа над закреплением представлений о цвете, геометрических фигурах и их относительных размерах, качестве материала, из которого они изготовлены и т.п.

Этап 2 посвящен работе по формированию представлений о собственном теле (продолжение работы над схемой тела), объектах, расположенных по отношению к телу, и взаимоотношении объектов с точки зрения «горизонтальной организации» пространства (по горизонтальной оси) — вначале только по формированию пространства «впереди».

Основными дидактическими материалами также являются конструктор «ЛЕГО», магнитная доска, фланелеграф.

На подэтапе 2А при активном участии детей анализируется, что «нельзя описать словами «ВЫШЕ», «НИЖЕ», «НАД», «ПОД» расположение частей тела, если оно находится в горизонтальном положении».

После этого возможен переход к объектам во вне и введение представления: «БЛИЖЕ К...», «ДАЛЬШЕ ОТ...». В дальнейшей работе на подэтапе 2А анализ расположения объектов в горизонтальном пространстве производится только по отношению к себе как объекту (отсчет ведется от собственного тела).

Далее необходимо провести ряд упражнений по сопоставлению вертикальной и горизонтальной организации объектов в пространстве, включая собственное тело, и переносу понятий «ВЫШЕ», «НИЖЕ» в горизонтальную плоскость (то есть «рабочую» плоскость стола, учебной парты).

Примечание 1. Момент перехода от вертикальной оси (вертикальной организации пространства) к горизонтальной (пространства, в котором в основном и проходит учебная деятельность ребенка) является одним из наиболее важных, ключевых моментов овладения пространственными представлениями.

Примечание 2. Лишь после полного овладения горизонтальным пространством «впереди» возможен анализ метрической относительности расположения объектов («по отношению ко мне», «по отношению к человеку напротив меня»).

На подэтапе 2Б по аналогии с переходом от понятий «ВЫШЕ», «НИЖЕ» к понятиям «НАД», «ПОД» отрабатываются (вначале на уровне тела — в первую очередь рук — и только после этого на уровне внешних объектов) предлоги «ПЕРЕД» и «ЗА».

Подэтап 2В заключается в переходе анализа горизонтального пространства «впереди» в анализ «бокового» горизонтального положения. Работа происходит точно так же, начиная с собственного тела (рук, ног) с переходом на внешние объекты, расположенные в горизонтальной плоскости «сбоку» (в данном случае на этом этапе еще не важно: слева или справа), но анализируемые с позиций близости: «БЛИЖЕ, ЧЕМ...», «ДАЛЬШЕ, ЧЕМ...».

Этап 3 посвящен работе над дальнейшим совершенствованием схемы тела с упором на «ПРАВО-ЛЕВУЮ» ориентировку (относительно основной вертикальной оси ребенка, то есть его позвоночника), с последующей ориентацией на анализ взаиморасположения объектов в пространстве с точки зрения «сторонности» по отношению, в первую очередь, к собственному телу.

Работа на подэтапе ЗА начинается с анализа расположения объектов (окружающих ребенка предметов) вокруг его собственного тела с формированием таких понятий, как «СЛЕВА», «СПРАВА», «ЛЕВЕЕ», «ПРАВЕЕ».

Примечание 1. Необходимо постоянно возвращаться к уже усвоенным представлениям: «ВВЕРХУ», «ВНИЗУ», «ВПЕРЕДИ», чередуя эти представления с тем, что освоено на 3-м этапе.

Примечание 2. Работу на этом этапе необходимо начинать с маркировки руки ребенка (как правило, левой). В качестве маркировки могут выступать часы, браслеты, плетения из бисера или ниток (так называемые «фенечки»). Основным условием является то, что эти «маркеры» присутствуют постоянно: ребенок не снимает их ни днем, ни ночью.

Продолжение подэтапа ЗА характеризуется работой над теми частями собственного тела, которые могут отражать метрические соотношения по оси: «ПРАВО-ЛЕВО». На этом этапе используется комплекс заданий, требующих анализа расположения отдельных частей рук, а затем ног. В первую очередь работа проводится с ведущей рукой ребенка (соответственно ведущей ногой):

— в отношении правой руки — то, что «ДАЛЬШЕ», то «ПРАВЕЕ»;

— в отношении левой руки — то, что «ДАЛЬШЕ», то, соответственно, «ЛЕВЕЕ».

По аналогии с этим комплексом заданий указанные представления отрабатываются и закрепляются соответственно на правой и левой ногах.

Подэтап ЗБ формирования пространственных представлений заключается в переходе к анализу взаиморасположения объектов во внешнем пространстве с позиции «право-левой» ориентировки.

Отрабатываются представления: «СЛЕВА ОТ...», «СПРАВА ОТ...», «ЛЕВЕЕ, ЧЕМ...», «ПРАВЕЕ, ЧЕМ...». Необходимо постоянно возвращаться к уже усвоенным ранее представлениям: «ВЫШЕ», «НИЖЕ», «НАД», «ПОД», «ПЕРЕД», «ЗА», «ДАЛЬШЕ», «БЛИЖЕ», чередуя эти пространственные представления (и их вербальные обозначения) с осваиваемыми в этот момент.

Заключительная часть раздела 1

Для завершения овладения топологическими, координаторными и метрическими представлениями с выходом на целостное представление о пространстве необходимо отработать пространственное представление «СЗАДИ» как в его метрической части — ближе ко мне (сзади), дальше от меня (сзади), так и координаторной части — сзади сверху, сзади снизу, сзади слева, сзади справа.

Комплекс контрольных заданий в целом аналогичен контрольным заданиям каждого этапа раздела. Необходимо обратить внимание на степень автоматизации и интероризации сформированных навыков в целостном комплексе метрических и координатных представлений ребенка.

Примечание 1. Представление «СЗАДИ» рекомендуется формировать с детьми не младше 5-летнего возраста.

Примечание 2. В случае затруднений при выполнении ребенком тех или иных заданий предполагается возврат к работе над формированием пространственных представлений с опорой на задания предыдущего, уже отработанного этапа.

Раздел 2. Формирование квазипространственных представлений

Этап 4. Этот этап посвящен формированию в первую очередь числовых порядковых, временных и через них — иных квазипространственных и собственно лингвистических представлений. Таким образом, именно на этом этапе формируется общность представлений о количественных пространственно-временных понятиях и их соотношениях. Одновременно происходит закрепление материала предыдущих этапов.

На подэтапе 4А чрезвычайно важной является возможность закрепления числового ряда (или овладения им) через последовательное изображение тех или иных объектов в определенном направлении (слева-направо). Например: первым (в крайней левой позиции) изображается яблоко, вторым — груша, третьим — банан, и так до десяти изображений. После чего стрелкой (вектором) слева-направо анализируется направление, в котором рисовались предметы. Далее определяется то, что было нарисовано «ДО» какого-либо из изображений и, соответственно, «ПОСЛЕ» него (рис 4.2).

Рис. 4.2.

|

| Рис. 4.3. |

По аналогии анализируется число «перед» каким-либо (то есть предшествующее число) и число «после» какого-либо или «за» каким-либо (то есть последующее число). При этом акцент делается на том, что, определяя число «за каким-либо», мы движемся по ходу вектора (стрелки), а определяя число «перед каким-либо», — как бы против стрелки (вектора) (рис. 4.3). Точно так же проводится аналогия и отрабатывается понимание того, что число «перед каким-либо» находится слева от него в числовом ряду, а число «после (него)» — справа от него в числовом ряду.

После отработки этой темы необходимо (для детей школьного возраста) «опредмечивание» перехода через десяток, то есть работа над пропедевтикой трудностей определения разрядности числа и устного счета с переходом через десяток.

Удобно использовать для этого схему (рис. 4.4), на которой первый десяток изображен в виде части спирали, где каждое кольцо спирали представляет из себя соответствующий десяток, то есть разряд числа. Особое внимание в данном случае должно уделяться «направлению» движения по вектору увеличения числа, где точно так же, как и в предыдущей схеме, число «за» будет находиться по ходу стрелки, а число «перед», соответственно, — против направления вектора. Опыт показывает, что такое «опредмечивание» разряда существенно более доступно для понимания сущности разрядности числа, чем используемые в настоящее время «лесенки» или «линейки».

Рис. 4.4.

Подэтап 4Б целесообразно начинать с анализа временного распорядка дня ребенка. Для этого анализируется, что ребенок обычно делает в первую очередь ПОСЛЕ того, как он проснулся, что делает ПОСЛЕ этого и так далее.

Затем схематичным образом (см. рис. 4.5 а,б) прописывается распорядок дня, дается четкое направление хода времени. Со зрительной опорой на схему у ребенка формируется понятия «РАНЬШЕ», «ПОЗЖЕ», соответственно — «ДО» и «ПОСЛЕ», на конкретном материале распорядка дня.

|

| а) |

Рис. 4.5.

Далее на аналогичной схеме прописываются последовательности:

— времени суток (рис. 4.5в);

— времен года (рис. 4.6о): анализируется, какое время года было «ДО», какое — «ПОСЛЕ», какое — «МЕЖДУ»;

— дней недели (рис. 4.66);

— месяцев в году (рис. 4.бе).

|

| а) |

Рис. 4.6.

Параллельно отрабатывается понимание сложных временных конструкций и возможность их актуализации. Например, понимание конструкций:

— после какого времени года наступает...

— перед каким временем суток бывает... И т.п.

Примечание. Для детей дошкольного возраста последовательность «Месяцы года» не анализируется, так как, по современным нейропсихологическим данным, в этом возрасте дети испытывают трудности удержания порядка элементов даже при их относительно небольшом объеме (6-7 элементов).

В качестве контрольного материала можно использовать анализ прочитанных текстов или речевых конструкций, содержащих определенную последовательность событий, «событийный» анализ серии последовательных сюжетных картин (особенно в случае выявления суженного объема слухо-речевого запоминания).

|

Рис. 4.7.

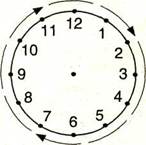

Этап 5. На этом этапе формируются навыки ориентировки и анализа времени на циферблате стрелочных часов (рис. 4.7). Анализируются представления: «что было раньше», «что позже», «что до...>>, «что после...», то есть что произошло вначале, а что — потом. В последнюю очередь, после сформированного представления по этим позициям, отрабатывается узнавание времени на всем циферблате.

На этом же этапе проводится работа по пропедевтике трудностей решения задач на время, расстояние и т.п.

П римечание. Этот этап целиком опирается на прочное усвоение этапов 1-3, но может потребовать более длительного времени при работе с леворукими детьми.

Этап 6 посвящен формированию сравнительных степеней прилагательных. Формируется понимание и анализ континуумов качества (в рамках работы с антонимами).

На этом этапе прорабатываются пространственные признаки качества, начиная с уже знакомых и отработанных пространственных понятий, таких как «ВЫСОКИЙ—НИЗКИЙ», «ШИРОКИЙ—УЗКИЙ», «ТОНКИЙ—ТОЛСТЫЙ» и т.п.

Далее проводится работа с эмоционально значимыми понятиями в парах: «ДОБРЫЙ—ЗЛОЙ», «ХОРОШИЙ—ПЛОХОЙ» — через все пространство (континуум) заданного качества.

Аналогичным образом проводится работа по формированию сравнительных степеней прилагательных, наречий (маленький; чуть больше, чем...; еще больше, чем...; большой и т.п.)

Этап 7 является завершающей частью программы и представляет собой серию заданий, в которых необходимо не только понимание, но использование, формирование ребенком сложных речевых конструкций. Предполагается работа с инвертированными или пассивными речевыми конструкциями. Так, например, дети должны успешно справляться с заданиями типа «Закончи предложение»:

— Перед тем как прийти домой,...

— Перед тем как идти гулять, я...

— Дети стояли по росту в ряду. Последним стоял самый высокий. Первым стоял...

— Вместо того, чтобы надеть сапоги, я...

Кроме того, на этом этапе можно предлагать вопросы типа:

— Что длиннее: час или сутки?

— Что короче: день или секунда?

— Что длится меньше: перемена или урок?

— Какое время года бывает перед осенью?

— Какой день недели бывает перед средой?

— После какого дня педели наступает пятница?

— Какой месяц является первым месяцем зимы?

— Какой месяц является последним месяцем весны?

Примечание. Для детей с различными вариантами тотального недоразвития высших психических функций занятия по данной программе могут продолжаться и в средней школе ввиду сложности программы для указанной категории детей.

Таким образом, предложенная программа не ограничивается формированием пространственных представлений, позволяет, помимо этого, и такие задачи, как:

1) развитие вербального анализа и вербально-логического мышления;

2) работа над расширением словарного запаса и увеличением объема общей осведомленности ребенка;

3) коррекция ошибок оптико-пространственного типа, слитного написания предлогов в письменной речи;

4) ориентация во временных представлениях, в пространстве времени, временных интервалах;

5) коррекция трудностей понимания сложных грамматических конструкций, в том числе инвертированных, пассивных, пространственно-временных и квазипространственных;

6) профилактика трудностей овладения числовым рядом, решением математических задач, в том числе задач на движение;

7) развитие умения работать со схемами и планами;

8) развитие навыков самостоятельной творческой работы.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 476; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!