КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расчет тепловлажностного режима наружного ограждения

|

|

|

|

Теплотехнический расчет заполнения светового проема и подбор его конструкции

Проверка тепловой инерции ограждающей конструкции

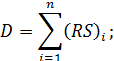

Тепловую инерцию ограждающей конструкции следует определять по формуле:

Где RI - термические сопротивления,  , отдельных слоев ограждающей конструкции, определяемые по формуле

, отдельных слоев ограждающей конструкции, определяемые по формуле  .

.

- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, принимаемые по обязательному приложению А СНБ 2.04.01-9,

- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, принимаемые по обязательному приложению А СНБ 2.04.01-9,  . Kоэффициенты теплоусвоения материалов приведены в таблице №1.

. Kоэффициенты теплоусвоения материалов приведены в таблице №1.

Значения D отдельных слоев конструкции подсчитаны в таблице№1. Тогда имеем

D=0,7683+1,8745+0,5713=3,2141

т. к. расчетная тепловая инерция ограждающей конструкции 1,5 < D = 3,214 < 4, то за расчетную температуру наружного воздуха оставляем среднюю температуру наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92.

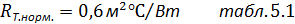

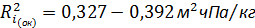

Сопротивление теплопередаче  заполнений световых проемов должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче

заполнений световых проемов должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче  , приведенного в таблице 5.6 СНБ 2.04.01-97, и не менее нормативного сопротивления теплопередаче

, приведенного в таблице 5.6 СНБ 2.04.01-97, и не менее нормативного сопротивления теплопередаче  , приведенного в таблице 5.1 СНБ 2.04.01-97.

, приведенного в таблице 5.1 СНБ 2.04.01-97.

По разности температур внутреннего воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92:

, получим:

, получим:

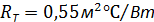

По приложению Г в СНБ 2.04.01-97 выбираем тип окна: Для данного проекта – тройное остекление в деревянных раздельноспаренных переплетах с сопротивлением

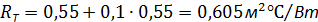

При отношении площади остекления к площади заполнения светового поема в деревянных переплетах, равном 0,6–0,74, указанное сопротивление теплопередаче RT следует увеличивать на 10% (примечание 2 к таблице Г1):

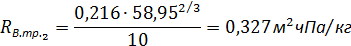

Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий, должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию RВ.тр., м2ч/кг, определяемого по формуле:

Где  - нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, принимаемая по таблице 8.1 СНБ 2.04.01-97. Для окон, балконных дверей жилых зданий:

- нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, принимаемая по таблице 8.1 СНБ 2.04.01-97. Для окон, балконных дверей жилых зданий:

.

.

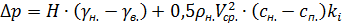

- расчетная разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с формулой:

- расчетная разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с формулой:

Где Н – высота здания от центра окна до устья вытяжной шахты, принимаемая для 1-го этажа – Н1=26м, для 5-го этажа – Н5=14 м, для 9-го – Н9=2 м;

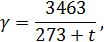

- удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, определяемый по формуле:

- удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, определяемый по формуле:

где t - температура воздуха,  : внутреннего – согласно таблице 4.1 СНБ 2.04.01-97, tB=180C; наружного – равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 4.3 СНБ 2.04.01-97,

: внутреннего – согласно таблице 4.1 СНБ 2.04.01-97, tB=180C; наружного – равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 4.3 СНБ 2.04.01-97,

tH= -250C;

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемостью 16% и более, м/с, принимаемая по таблице 4.5 СНБ 2.04.01-97. Для типовых проектов скорость ветра следует принимать равной 5,4 м/с;

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемостью 16% и более, м/с, принимаемая по таблице 4.5 СНБ 2.04.01-97. Для типовых проектов скорость ветра следует принимать равной 5,4 м/с;

– аэродинамические коэффициенты соответственно наветренной и подветренной поверхностей ограждений зданий, принимаемые по СНиП 2.01.07, СН=0,8, СП= -0,6;

– аэродинамические коэффициенты соответственно наветренной и подветренной поверхностей ограждений зданий, принимаемые по СНиП 2.01.07, СН=0,8, СП= -0,6;

ki – коэффициент учёта изменения скоростного давления в зависимости от высоты здания, принимаемый по СНиП 2.01.07, ki= 1,1;

ρН – плотность наружного воздуха, определяемая  .

.

Рассчитываем  и

и  :

:

Плотность наружного воздуха соответственно равна:

Рассчитываем  для 9-ти этажей:

для 9-ти этажей:

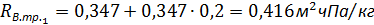

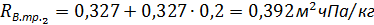

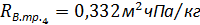

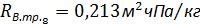

Рассчитываем требуемое сопротивление воздухопроницанию для 9-ти этажей:

СНБ 2.04.01 для жилых зданий допускает увеличение сопротивлению воздухопроницанию оконного заполнения на 20%:

Следовательно, сопротивление воздухопроницанию оконного заполнения может находиться в пределах:

Зная конструкцию окна и сопротивление воздухопроницанию, выберем из приложения Д СНБ 2.04.01-97 число уплотненных притворов и вид уплотнителя для каждого из этажей соответственно:

Таблица№2

| Этажи | Число уплотненных притворов | Сопротивление воздухопроницанию | Вид уплотнителя |

| 0,3 | Пенополиуретан | ||

| 0,3 | Пенополиуретан | ||

| 0,3 | Пенополиуретан | ||

| 0,27 | Полушерстяной шнур | ||

| 0,27 | Полушерстяной шнур | ||

| 0,27 | Полушерстяной шнур | ||

| 0,2 | Полушерстяной шнур | ||

| 0,2 | Полушерстяной шнур | ||

| 0,16 | Губчатая резина |

Расчет тепловлажностного режима наружного ограждения необходимо начинать с построения графика распределения температур, парциальных давлений водяного пара и максимальных парциальных давлений водяного пара в толще ограждения.

Определяем температуру на границе каждого слоя ограждения по следующей формуле:

Где  - температура на внутренней поверхности n-го слоя ограждения, считая нумерацию слоев от внутренней поверхности ограждения;

- температура на внутренней поверхности n-го слоя ограждения, считая нумерацию слоев от внутренней поверхности ограждения;

- термическое сопротивление слоев ограждающей конструкции от внутренней поверхности конструкции до плоскости возможной конденсации,

- термическое сопротивление слоев ограждающей конструкции от внутренней поверхности конструкции до плоскости возможной конденсации,  , определяемые по 5.8 и приложению Б;

, определяемые по 5.8 и приложению Б;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период,

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период,  , принимаемая по табл. 4.4;

, принимаемая по табл. 4.4;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции,

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции,  , принимаемый по таблице 5.4;

, принимаемый по таблице 5.4;

- расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 5.5;

- расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 5.5;

– сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,

– сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,  .

.

Полученные значения температур наносим на график, в результате чего получаем ломаную линию распределения температур.

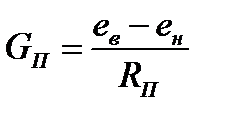

Сопротивление паропроницанию RП,  , слоя ограждающей конструкции следует определять по формуле:

, слоя ограждающей конструкции следует определять по формуле:

,

,

где  - толщина слоя, м.,

- толщина слоя, м.,

- расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/м·ч·Па, принимаемый по приложению А СНБ 2.04.01-97 и занесённый в табл.№1.

- расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/м·ч·Па, принимаемый по приложению А СНБ 2.04.01-97 и занесённый в табл.№1.

Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев:

Тогда

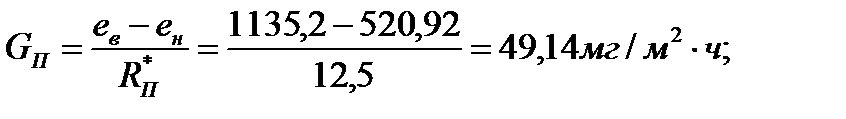

Количество пара, которое может пройти через конструкцию, определяется по формуле:

,

,

где  - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетных температуре и влажности этого воздуха, и определяемое по формуле:

- парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетных температуре и влажности этого воздуха, и определяемое по формуле:

,

,

где  - расчетная относительная влажность, %, внутреннего воздуха, принимаемая по таблице 4.1 СНБ 2.04.01-97.

- расчетная относительная влажность, %, внутреннего воздуха, принимаемая по таблице 4.1 СНБ 2.04.01-97.

- максимальное парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре этого воздуха, принимаемое по приложению Ж СНБ 2.04.01-97:

- максимальное парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре этого воздуха, принимаемое по приложению Ж СНБ 2.04.01-97:

Получаем

- парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, при средней температуре

- парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, при средней температуре  наружного воздуха за отопительный период, определяемое по формуле:

наружного воздуха за отопительный период, определяемое по формуле:

,

,

где  - расчетная относительная влажность, %, наружного воздуха за отопительный период, принимаемая по таблице 4.4 СНБ 2.04.01-97:

- расчетная относительная влажность, %, наружного воздуха за отопительный период, принимаемая по таблице 4.4 СНБ 2.04.01-97:  ,

,

- максимальное парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, при средней температуре

- максимальное парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, при средней температуре  за отопительный период, принимаемое по приложению Ж СНБ 2.04.01-97.

за отопительный период, принимаемое по приложению Ж СНБ 2.04.01-97.

Получаем  .

.

Тогда

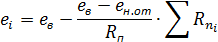

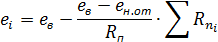

Парциальное давление водяного пара в любом слое ограждающей конструкции определяется по формуле:

Разбиваем ограждающую конструкцию на участки и по графику распределения температур определяем максимальные парциальные давления водяного пара:

| № точки |  , ,

| E, Па | e, Па |

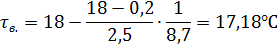

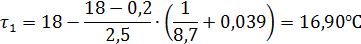

| 17,18 | 1959,86 | 1135,2 | |

| 16,9 | 1925,04 |

| |

| 8,76 | 1129,76 |

| |

| 0,62 | 639,52 |

| |

| 0,42 | 630,32 |

|

Наносим вычисленные значения парциальных давлений водяного пара и давлений насыщения водяным паром слоёв конструкции на миллиметровку.

Положение плоскости возможной конденсации в ограждающей конструкции следует определять по результатам расчета температурного и влажностного полей в толще ограждающей конструкции при средней температуре наружного воздуха за отопительный период путем сопоставления значений расчетного и максимального парциальных давлений водяного пара. Плоскостью возможной конденсации следует считать ближайшее к внутренней поверхности конструкции сечение, перпендикулярное направлению теплового и влажностного потоков, для которого расчетное парциальное давление водяного пара выше максимального парциального давления водяного пара, соответствующего температуре ограждения в данном сечении. Зоной реальной конденсации следует считать зону, ограниченную на графике плоскостями, перпендикулярными направлению теплового и влажностного потоков, проходящими через точки пересечения кривой парциальных давлений насыщения с касательными, проведёнными из точек с ев и ен к данной кривой.

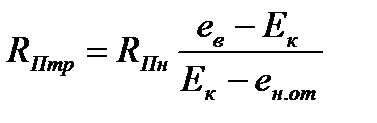

Из графика видно, что ломаная парциальных давлений пересекает кривую насыщения в двух точках, образуя зону конденсации. Поэтомуопределяем требуемое сопротивление паропроницанию в пределах от внутренней поверхности панели до плоскости возможной конденсации:

м2чПа/мг;

м2чПа/мг;

где  - сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции в пределах от плоскости возможной конденсации до наружной поверхности ограждения.

- сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции в пределах от плоскости возможной конденсации до наружной поверхности ограждения.

- максимальное парциальное давление, Па,водяного пара в плоскости возможной конденсации.

- максимальное парциальное давление, Па,водяного пара в плоскости возможной конденсации.

м2чПа/мг;

м2чПа/мг;

Данная конструкция панели не отвечает требованиям СНБ 2.04.01-97 по сопротивлению паропроницанию, т.к.

Следовательно, в конструкцию пришло влаги меньше, чем она способна выпустить.

Для выполнения требований СНБ необходимо предусмотреть пароизоляцию с сопротивлением паропроницанию:

По приложению И СНБ в качестве пароизоляции принимаем покрытие полиэтиленовой пленки с толщиной δ=0,16 мм, и сопротивлением паропроницанию  = 7,3 м2чПа/мг, которую нужно расположить между теплоизоляционным слоем и внутренним бетонным слоем панели.

= 7,3 м2чПа/мг, которую нужно расположить между теплоизоляционным слоем и внутренним бетонным слоем панели.

С учётом пароизоляции повторно определяем значения парциальных давлений в толще ограждений конструкций и строим график по новым значениям парциальных давлений е. Для этого по формуле определяем сопротивление паропроницанию с учётом пароизоляционного слоя:

Количество пара, которое может пройти через конструкцию определяется по формуле:

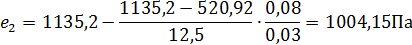

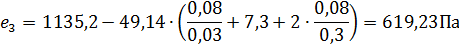

Заново определяем парциальное давление:

Строим график зависимости сопротивления теплопередачи от толщины ограждающих слоев. По графику находим расчетные значения температур на границах слоев.

| № |

|

|

|  δi, м δi, м

|

| 1 | 17.5 | 2010 | 1135,2 | 0 |

| 2 | 17 | 1937 | 962,7 | 0,08 |

| 5 | 16.9 | 1927 | 657,93 | 0,00016 |

| 2’ | 6.0 | 935 | 473,41 | 0,08 |

| 3 | -5.5 | 395 | 456,16 | 0,08 |

| 4 | -5.7 | 380 |

| 0,06 |

В этом случае кривая насыщения не пересекает ломаную парциальных давлений, значит в январе в толще конструкции не выпадет конденсат

Расчет тепловлажностного режима показывает, что наша конструкция готова к эксплуатации

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 1201; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!