КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные параметры планет Солнечной системы 1 страница

|

|

|

|

Общие положения о товариществах собственников недвижимости

Проект предусматривает относительно новую для российского права организационно-правовую форму некоммерческой организации - товарищество собственников недвижимости.

Как следует из п. 1 ст. 117.8 ГК РФ в редакции Проекта, товариществом собственников недвижимости признается добровольное объединение граждан - собственников недвижимых вещей (помещений в многоквартирном доме или в нескольких многоквартирных домах, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т. п.), созданное ими для совместного использования имущества (вещей), в силу закона находящегося в их общей собственности и (или) в общем пользовании. Участниками такого товарищества по общему правилу являются только собственники - физические лица, поскольку, как указано в абзаце 2 названного выше пункта, участие юридических лиц в товариществах собственников недвижимости допускается только законом.

Проект устанавливает основы правового регулирования товариществ собственников недвижимости (ст. ст. 117.8 - 117.10 ГК РФ в редакции Проекта), однако по существу товарищество собственников недвижимости является обобщающим институтом, включающим в себя ныне существующие товарищества собственников жилья (разд. VI Жилищного кодекса РФ) и садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества, деятельность которых урегулирована Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

3. Проект Федерального закона N 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статус: принят Госдумой РФ в первом чтении 27 апреля 2012 г.

Проект предусматривает внесение в Гражданский кодекс РФ многочисленных принципиальных изменений, необходимость которых была обоснована в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. В связи с этим после принятия Проекта в первом чтении было установлено, что далее он будет рассматриваться по частям.

Напомним, что отдельные части этого Проекта уже приняты как Федеральные законы от 30.12.2012 N 302-ФЗ и от 07.05.2013 N 100-ФЗ, от 02.07.2013 N 142-ФЗ, от 30.09.2013 N 260-ФЗ. В оставшейся части Проект в настоящее время еще находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

| Параметр | Меркурий | Венера | Земля | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун |

| Среднее расстояние от Солнца, млн. км | 57,9 | 108,2 | 149,6 | 227,9 | 778,3 | |||

| Период обращения, сут. | 224,7 | 365,26 | 687,0 | 30680 | 60190 | |||

| Период вращения, сут. | 58,6 | 243 (обр.) | 1,026 | 0,410 | 0,426 | 0,448 (обр.) | 0,658 | |

| Угол наклона оси | 28° | 3° | 23°27' | 23°59' | 3°05' | 26°44' | 82°5' | 28°48' |

| Угол наклона орбиты к эклиптике | 7°0' | 3°24' | 0° | 1°51¢ | 1°18' | 2°29' | 0°46' | 1°46' |

| Средний радиус, тыс. км | 2,439 | 6,05 | 6,371 | 3,39 | 69,72 | 57,9 | 24,54 | 25,0 |

| Масса, ед. массы Земли | 0,055 | 0,815 | 0,108 | 317,9 | 95,2 | 14,6 | 17,2 | |

| Объем, ед. объема Земли | 0,06 | 0,88 | 0,15 | |||||

| Средняя плотность, г/см3 | 5,4 | 5,2 | 5,52 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 1,7 |

| Сжатие, отн. ед. | 0,003 | 0,009 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | ||

| Сила тяжести, ед. ст. на Земле | 0,37 | 0,88 | 0,38 | 2,64 | 1,15 | 1,17 | 1,17 |

Меркурий очевидно имеет дипольное магнитное поле, силовые линии которого направлены примерно вдоль оси вращения планеты. Индукция поля на поверхности планеты находится в пределах 350–700 нТл, что составляет 1 % напряженности магнитного поля на поверхности Земли. Полярность магнитного поля Меркурия совпадает с полярностью магнитного поля Земли.

Венера. Магнитное поле, если и существует, то по крайней мере в 104 слабее земного. Объясняют это малой скоростью ее вращения. Для Венеры характерна плотная атмосфера, наблюдаемые верхние слои которой испытывают глобальное вращение в направлении, обратном вращению планеты, с периодом порядка 4 сут. Природа этого явления пока не нашла объяснения.

Марс. Обладает магнитным полем, индукция которого на экваторе достигает ~64 нТл. Полярность обратная земной. Угол между осью диполя и осью вращения ~15°. Ось вращения Марса, в отличие от земной, меняет угол своего наклона на ~20° с периодом 105 и 106 лет. Одной из особенностей Марса является наблюдаемые на нем мощные пылевые бури, имеющие планетарный характер. Для образования пылевой бури необходима скорость ветра у поверхности свыше 150 км/ч.

Юпитер. Магнитное поле дипольное, полярность противоположна земной. Ось диполя наклонена к оси вращения на 100,8 и смешена от центра планеты на расстояние 700 км. Индукция магнитного поля в верхней части облачного слоя меняется от 3*10-4 до 14*10-4 Тл. Вблизи поверхности планеты поле становится более сложным: появляются квадрупольные и октопольные компоненты. Особенностью Юпитера является неравномерность вращения отдельных его частей: вблизи экватора «детали» вращаются с периодом 9 ч 50 мин. 30 с, а в высоких широтах – 9 ч 55 мин 41 с. Это расхождение объясняют крупномасштабными изменениями юпитерианских ветров.

1.3. Основные параметры и ротационный режим системы Земля – Луна

1.3.1. Земля.

Землю и ее спутник Луну можно рассматривать в качестве двойной планеты, вращающейся вокруг общего центра. Ниже приведены их основные параметры.

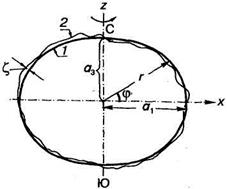

Масса Земли – 5,976*1024 кг, объем – 1,083*1021 м3. Реальная форма Земли очень сложна. В первом приближении ее можно считать эллипсоидом вращения (рис. 1.2). Экваториальный радиус земного эллипсоида а1 =6,378160·103 км, полярный радиус а3 =6,356778·103 км, радиус равновеликого шара а =6,371023*103 км. Сжатие земного эллипсоида  .

.

Уравнение земного эллипсоида можно записать в виде

| (1.1) |

где r и  – полярные координаты точек земного эллипсоида.

– полярные координаты точек земного эллипсоида.

В качестве следующего приближения к реальной форме Земли принимают геоид. Геоид представляет собой одну из уровенных поверхностей гравитационного потенциала Земли, совпадающей с невозмущенной поверхностью морей и океанов, продолженную под континенты. Эта поверхность наиболее близко совпадает с земным эллипсоидом, отклоняясь от него не более чем на 120 м. В геодезической практике геоид используется для восстановления истинной поверхности Земли.

|

Рисунок 1.2 - К определению формы Земли

1 – земной эллипсоид, 2 – геоид,  – превышения геоида над эллипсоидом.

– превышения геоида над эллипсоидом.

Из других параметров Земли назовем геоцентрическую гравитационную постоянную и моменты инерции. Геоцентрическая гравитационная постоянная, представляющая собой произведение гравитационной постоянной f на массу Земли, включая ее атмосферу, m,

fm = (3,98603 ±0,00003)*1014 м3/с2.

Моменты инерции: экваториальный А = 8,042*1044 г*см2; полярный

С = 8,068*1044 г*см2, средний I = 1/3(2 A + С).

Моменты инерции необходимы для изучения внутреннего строения Земли.

1.3.2. Ротационный режим Земли.

Рассмотрим четыре параметра ротационного режима Земли: прецессию и нутацию земной оси вращения, изменение положения оси вращения (полюсов) по отношению к земной поверхности и изменение угловой скорости вращения Земли  .

.

Прецессия – это медленное движение оси вращения Земли по круговому конусу. Ось этого конуса перпендикулярна плоскости земной орбиты, а угол между осью и образующей конуса равен 23°27'. Период прецессии составляет 25 765 лет.

Еще во II веке до н.э. греческий астроном Гиппарх обнаружил, что точка весеннего равноденствия медленно перемещается относительно звезд навстречу годичному движению Солнца. Благодаря тому, что равноденствие наступает раньше, чем Солнце совершает полный оборот по эклиптике, явление получило название предварения равноденствий, или прецессии.

Колебание оси вращения Земли влечёт изменение положения звёзд относительно экваториальной системы координат. В частности, через некоторое время Полярная звезда перестанет быть ближайшей к северному полюсу Земли яркой звездой, а Турайс будет Южной Полярной звездой примерно в 8100 году н. э.

Прецессионное движение земной оси в основном вызвано притяжением Луны и Солнца, а также неоднородностью плотности распределения масс внутри Земли.

Нутация – небольшие колебания земной оси, накладывающиеся на равномерное прецессионное движение

Нутация земной оси складывается из движений с различными периодами, максимальный из них равен 18,6 года. Максимальное отклонение земной оси от среднего положения достигает 9",21.

Рисунок 1.3 - Вращение (R), прецессия (P) и нутация (N) планеты

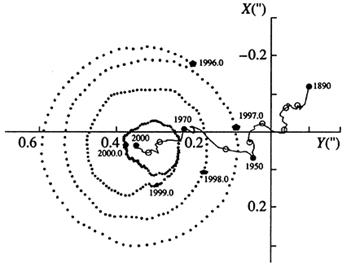

Изменение положения оси вращения (полюсов) по отношению к земной поверхности. Точки, в которых ось пересекает земную поверхность (мгновенные полюса Земли), постоянно перемещаются по земной поверхности вокруг среднего полюса в направлении вращения Земли, то есть с запада на восток. Траектория движения полюса имеет вид спирали, которая периодически то закручивается, то раскручивается. Для примера на рисунке 1.4 показана траектория движения мгновенного Северного полюса за 1996−2000 гг. Его максимальное удаление от среднего отмечалось в мае-июле 1996 г. Затем полюс стал закручиваться, и это продолжалось до 2000 г., когда он подошел на минимальное расстояние к центру спирали. Сейчас полюс раскручивается и удаляется от своего среднего положения.

Рисунок 1.4 - Траектория движения мгновенного Северного полюса за 1996−2000 гг.

Самое большое удаление мгновенного полюса от среднего не превышает 15 м. Закручивание и раскручивание траектории полюса объясняется тем, что он совершает два периодических движения: свободное или чандлеровское (названо в честь открывшего его в 1891 г. С. Чандлера) с периодом около 14 месяцев и вынужденное – с годовым периодом. Чандлеровское движение полюсов возникает, если ось вращения Земли отклонена от оси ее наибольшего момента инерции. Движение полюсов, вызванное действием на Землю периодических сил атмосферы и гидросферы, называется вынужденным – именно его и привносят землетрясения и цунами. Период свободного движения зависит не от периода возбуждающей силы, как это характерно для вынужденного движения, а от динамического сжатия и упругих свойств планеты. Сложение этих движений и дает наблюдаемую картину.

Изменение угловой скорости вращения Земли  . В большом масштабе времени угловая скорость вращения Земли постоянно замедляется.

. В большом масштабе времени угловая скорость вращения Земли постоянно замедляется.

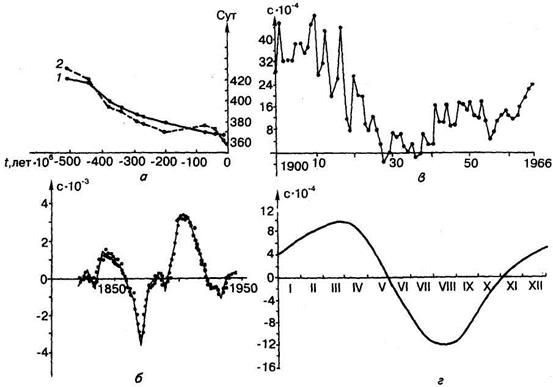

На рис. 1.5, а приведены графики изменения угловой скорости вращения Земли в течение фанерозоя, выраженной количеством суток в астрономическом году. Однако это замедление происходит не линейно, а нарушается периодическими и нерегулярными колебаниями угловой скорости, представление о которых можно получить из графиков, приведенных на рис. 1.3, б, в. График изменения продолжительности года в течении суток приведен на рис. 1.3 г.

|

Рисунок 1.5 – Графики изменения угловой скорости Земли:

а – графики изменения числа дней в году (1 – по замерам астрономического года, 2 – по замерам синодического месяца); б – график изменения продолжительности суток с 1825 по 1950 г.; в – изменение среднегодовой продолжительности суток с 1900 по 1966 г.; г – вид кривых колебания продолжительности суток в течение года.

1.3.3. Луна и приливы на Земле.

Параметры Луны: масса – 7,35*1022 кг, средний радиус – 1738 км, средняя плотность – 3340 кг/м3, период вращения (сидерический месяц) – 27,323661 сут. Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, большая полуось которой равна 384,4*103 км, а малая – на 21*103 км меньше. Плоскость орбиты Луны наклонена к эклиптике на угол 5°,9. Характерной особенностью орбиты Луны является непрерывное изменение ее основных характеристик (полуосей эллипса и угла наклона плоскости лунной орбиты к эклиптике), происходящее под действием возмущений, обусловленных притяжением Солнца и других планет, а также отклонениями форм Земли и Луны от сферической. Все это приводит к изменениям условий взаимодействия Земли и Луны.

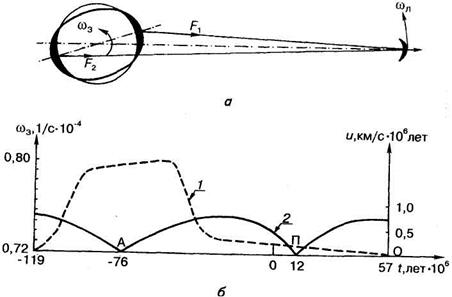

Под влиянием лунного притяжения в Земле возникают своеобразные приливы, проявляющиеся в виде подъемов и сопутствующих им опусканий земной поверхности на материках или водной поверхности в акваториях морей и океанов, волнообразно перемещающихся по поверхности Земли вслед за движением Луны (рис. 1.4, а). Сложность траектории Луны обусловливает также сложный характер приливных движений в земной коре. Их можно представить состоящими из совокупности волн с периодами, начиная от долей суток и кончая многолетними. Наиболее четко проявляются волны с полусуточными, суточными и двухнедельными периодами. Согласно теоретическим расчетам, для Земли, обладающей свойствами идеальной жидкости, под влиянием лунного притяжения уровневая поверхность Земли (геоид) могла бы подняться максимум на 35,6 см, а опуститься – максимум на 17,8 см, т.е. диапазон колебаний мог бы составить 53,4 см. На лунные приливные деформации геоида накладываются аналогичные солнечные, диапазон изменения которых несколько меньше. Он составляет 24,6 см. Следовательно, суммарное лунно-солнечное влияние может привести к максимальным колебаниям геоида в 78 см. Реальные изменения геоида, в связи с реологическими свойствами верхних оболочек Земли, составляют всего 65 % от приведенной выше величины, т.е. ~51 см.

Рисунок 1.4 – Схема образования приливов в Земле (а)

и их роль в изменении угловой скорости вращения Земли (б):

– угловая скорость вращения Земли;

– угловая скорость вращения Земли;  – угловая скорость обращения Луны вокруг Земли;

– угловая скорость обращения Луны вокруг Земли;  и

и  – силы взаимодействия приливных волн с Луной, разность которых создает момент, приводящий к изменению угловой скорости вращения Земли; 1 – изменение угловой скорости вращения Земли;

– силы взаимодействия приливных волн с Луной, разность которых создает момент, приводящий к изменению угловой скорости вращения Земли; 1 – изменение угловой скорости вращения Земли;

2 – изменение ускорения движения Солнца вокруг центра Галактики;

А – апогалактий; П – перигалактий; О – современная эпоха.

1.3.4. Приливы и изменения угловой скорости вращения Земли.

Описанные выше изменения скорости движения Солнца по галактической орбите приводят к закономерному изменению ее круговой скорости обращения. Последняя, в свою очередь, влияет на изменение скорости обращения Луны вокруг Земли, точнее вокруг их общего барицентра.

Первое относительное изменение скорости обращения Луны должно происходить по тем же причинам, по которым изменяется круговая скорость обращения Земли, т.е. в результате уменьшения скорости поступательного движения системы Земля – Луна за время перемещения от апогалактия к перигалактию, как и се увеличение при движении Солнечной системы в обратном направлении. Второе относительное изменение скорости обращения Луны должно происходить в том же масштабе в результате увеличения круговой скорости движения Земли (также и барицентра).

Таким образом, при прохождении Солнечной системы через апогалактий орбитальная круговая скорость Луны должна быть максимальной, а при прохождении через перигалактий – минимальной. Орбитальная круговая скорость Луны должна испытывать периодические колебания, аналогичные колебаниям орбитальной круговой скорости Солнца с тем же периодом, но в противоположных фазах. При этом в течение аномалистического периода (176*106 лет) угловая скорость обращения Луны изменится от значений больших угловой скорости вращения Земли до значений меньших ее и наоборот. Дважды они оказываются равными между собой.

В связи с определенными реологическими свойствами верхних оболочек Земли экстремумы главных приливных волн оказываются смешенными от оси Земля – Луна. Направление этого смещения определяется соотношением угловых скоростей вращения Земли  и обращения Луны вокруг барицентра Земля – Луна

и обращения Луны вокруг барицентра Земля – Луна  . При смещении экстремумов приливных волн от линии Земля – Луна в направлении вращения Земли под действием лунного притяжения образуется пара сил, тормозящая вращение Земли, а при смещении в обратном направлении возникает момент сил, ускоряющий вращение Земли

. При смещении экстремумов приливных волн от линии Земля – Луна в направлении вращения Земли под действием лунного притяжения образуется пара сил, тормозящая вращение Земли, а при смещении в обратном направлении возникает момент сил, ускоряющий вращение Земли

(см. рис. 1.4, а).

На рис. 1.4, б приведены кривые изменения скорости вращения Земли и ускорения движения Солнца за аномалистический период. Обращает на себя внимание асимметричный вид кривой изменения скорости вращения Земли. Это связано с эксцентриситетом лунной орбиты. Дело в том, что во время увеличения скорости вращения Земли расстояние между Землей и Луной значительно меньше, чем в период замедления. В связи с этим период замедления составляет приблизительно 108*106 лет, а период ускорения – 68*106 лет.

Описанный выше эффект влияния приливов на изменение угловой скорости вращения Земли обусловлен колебанием наибольшего момента инерции Земли, что приводит к последовательной периодической смене ускорений и замедлений вращения Земли с общей тенденцией к ее замедлению. На этот процесс накладываются значительно более слабые эффекты векового замедления Земли, связанные с диссипацией энергии вследствие приливных деформаций земной коры, а также тормозящее влияние солнечных приливов.

В заключение укажем, что результаты изучения влияния приливов в Земле на угловую скорость ее вращения объясняют основную тенденцию последней к уменьшению (см. рис. 1.4, а), но это уменьшение происходит не плавно, а нарушается периодическими колебаниями.

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

2.1. Оболочечное строение Земли

2.1.1. Скорости распространения упругих волн в Земле.

В общих чертах Землю представляют состоящей из следующих концентрических слоев:

1) тонкой коры, структура которой переменна и относительно сложна;

2) менее неоднородной твердой мантии, простирающейся от коры до глубины порядка 2900 км;

3) жидкого внешнего слоя ядра толщиной около 2200 км;

4) вероятно твердого внутреннего ядра радиусом порядка 1200 км. Такие представления основаны на результатах изучения закономерностей распространения в Земле упругих волн, вызванных землетрясениями.

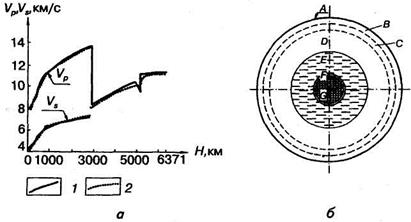

На рис. 2.1, а приведены графики изменения скоростей продольных и поперечных упругих волн от поверхности Земли до ее центра.

Рисунок 2.1 – Графики распределения скоростей продольных  и поперечных

и поперечных  упругих волн в Земле (а) и соответствующие им концентрические оболочки (зоны) Земли (б)

упругих волн в Земле (а) и соответствующие им концентрические оболочки (зоны) Земли (б)

Рядом исследователей предложены модели строения Земли, в основе которых лежат приведенные выше трафики рас пространения упругих волн. Они отличаются только деталями. Поэтому ниже рассмотрена одна из них (тип А), составленная К.Е. Булленом. Согласно этой модели Земля разбита на семь концентрических оболочек (зон), которым присвоены буквенные обозначения: A, B, C, E, F, G. На рис. 2.1, б показана схема расположения названных оболочек Земли (с сохранением относительного масштаба), а в табл. 2. приведены физические параметры этих оболочек. Параметры упругих свойств вещества зон получены, в основном, по данным сейсмологии. При определении плотности использовалось соотношение между скоростью распространения упругих волн в веществе и его плотностью с тем условием, чтобы удовлетворились известные значения средней плотности Земли и ее момента инерции.

Таблица 2 – Параметры модели строения Земли (тип А)

| Зона | Интервал глубин, км | Интервал плотности, г/см3 | Модуль Юнга E ×1011, Н/м2 | Коэффициент Пуассона | Давление Р ×1011, Н/м2 | |

| Кора | A | 0-33 | (2,84) | (0,91) | (0,267) | 0-0,009 |

| Мантия | В | 33-413 | 3,32-3,64 | 1,60-2,29 | 0,270-0,280 | 0,009-0,141 |

| С | 413-984 | 3,64-4,55 | 2,29-4,68 | 0,280-0,276 | 0,141-0,379 | |

| D | 984-2000 | 4,55-5,11 | 4,68-6,33 | 0,276-0,293 | 0,379-0,87 | |

| Ядро | E | 2998-4000 | 9,98-11,42 | 0,5 | 1,36-2,47 | |

| 4000-4980 | 11,42-12,17 | 0,5 | 2,47-3,20 | |||

| F | 4980-5120 | 12,17-12,25 | - | - | 3,20-3,28 | |

| G | 5120-6371 | 12,25-12,51 | - | - | 3,28-3,61 |

*Значения параметров даны условно

2.1.2. Характеристики зон.

Зона А представляет собой земную кору. В качестве подошвы коры принимают сейсмическую границу Мохоровичича, в окрестности которой происходит изменение скорости продольных упругих волн от 7 до 8 км/с. Это наименее однородная зона. Детально она будет рассмотрена в следующем разделе.

Зоны B, C и D соответствуют мантии Земли. Резкой разницы между ними нет, за исключением того, что в интервале зоны Г наблюдаются повышения значений градиентов нарастания скоростей VP и VS, с глубиной. Границы между зонами соответствуют скачкам этих значений. С зоной В исследователи часто связывают наличие слоя (слоев) «пониженной скорости» и соответствующего ему слоя «инверсии плотности». Эти слои обычно отождествляются с астеносферой, играющей существенную роль в геотектонических построениях. Вопрос о существовании гипотетической астеносферы рассмотрен ниже. К. Е. Буллен, исходя из современных данных, пришел к выводу, что существование слоев пониженной плотности следует считать вполне возможным, но вовсе не доказанным.

Совокупность зон В и С обычно называют верхней мантией, а D - нижней мантией.

Зоны Е, F и G – соответствуют ядру Земли. Зону Е называют внешним ядром. В связи с тем, что сквозь эту зону не проходят поперечные волны, сделан вывод, что вещество в нем находится в жидком состоянии. Большую часть зоны Е рассматривают как достаточно однородную. Согласно теории динамомагнитного поля Земли, зона Е – сосредоточение конвективных потоков, которые создают главную часть магнитного поля.

Зону G – внутреннее ядро – считают твердым, сложенным достаточно однородным веществом.

Зона F – переходный слой между внешним и внутренним ядром – характеризуется наличием резкого скачка в скорости распространения продольных упругих волн.

2.1.3. Состав земных недр.

Проблема состава земных недр в настоящее время является одной из самых сложных, поскольку прямых данных о породах в подкоровом пространстве нет. Исследователи вынуждены ограничиваться гипотезами, основанными на косвенных данных. В частности, полезной является аналогия с составом метеоритов. Известны два класса метеоритов: «железные», состоящие преимущественно из железо-никелевого сплава, и «каменные», состоящие главным образом из силикатов. Каменные метеориты разделяют на две группы: хондриты (-90 %) и ахондриты (- 10%). Состав хондритов удивительно однообразен и подобен составу ультра основных пород на Земле; состав ахондритов – ближе к базальтам. В первом приближении принимается, что состав ядра подобен составу железных метеоритов, а состав мантии – каменных (хондритов). Дальнейшее уточнение состава обычно осуществляется на основании экспериментальных данных о свойствах соответствующих горных пород при высоких температурах и давлениях. Проблема осложняется тем, что до сих пор окончательно не решен вопрос о «горячем» или «холодном» происхождении Земли, хотя большинство исследователей склоняются к представлениям о «холодном» ее происхождении. При этом в качестве механизма образования внутренних оболочек Земли можно принять гипотезу зонной плавки, предложенную А.П. Виноградовым. Отличительной особенностью гипотезы зонной плавки от аналогичной гипотезы гравитационной дифференциации является то, что в процессе зонной плавки вверх поднимаются не более легкие, а более легкоплавкие компоненты.

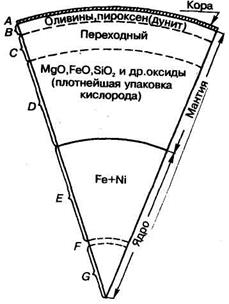

На рис. 2.2 приведен состав отдельных зон Земли в соответствии с гипотезой зонной плавки. Обсуждая этот же вопрос, К.Е. Буллен считает, что зоны B и D можно принять однородными по химическому и фазовому составам. Некоторое отличие зоны С он связывает с фазовыми переходами, а изменение состава считает малым. Химический и фазовый составы в зонах Е и G он также считает одинаковыми, но не чисто Fe-Ni Различные исследователи наряду с Ре и Ni включают в ядро Si, Мg, О, S. Отдается предпочтение представлениям, согласно которым ядро (во всяком случае внешнее) состоит из  .

.

|

Рисунок 2.2 – Разрез Земли

2.1.4. Гидросфера и атмосфера.

Представление об оболочечном строении Земли было бы не полным, если не отмстить существование гидросферы и атмосферы. Гидросфера занимает около 70 % площади поверхности Земли. Она является составной частью земной коры. Более того, ряд исследователей земную кору акваторий морей и океанов выделяют в особый тип и используют ее для объяснения тектонических процессов на Земле. Поэтому этот вопрос будет более детально рассмотрен в следующем разделе.

Что касается атмосферы, то она, в свою очередь, состоит из нескольких диффузионно разделенных слоев (начиная от поверхности Земли): тропосфера, в которой сосредоточено ~79 % всей массы атмосферы; стратосфера

~20 %; ионосфера ~0,5 % и верхняя атмосфера – слой водорода, переходящий в межпланетную среду. Границы между этими «сферами» выражены не резко, а их форма повторяет сплюснутость Земли. В атмосфере так же, как в гидросфере и твердой Земле наблюдаются приливы. Атмосфера играет существенную роль в преобразовании солнечной энергии и в определении экзогенных геологических процессов на Земле.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 616; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!