КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Следы транспортных средств 2 страница

|

|

|

|

Встречающиеся в криминалистической практике боеприпасы можно разделить на два класса: взрывного действия и стрелковые. В первый класс включаются различные виды гранат, мины, как правило, заводского изготовления, а также самодельные взрывные устройства, в которых в большинстве случаев используются пороха охотничьих патронов. Боеприпасы второго класса — это патроны к стрелковому огнестрельному оружию.

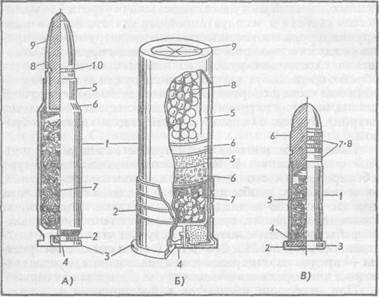

Патроны (рис. 15) к современному огнестрельному оружию являются унитарными, т. е. все их элементы размещены в одной детали, называемой гильзой.

Гильзы для нарезного оружия изготавливаются из металла (латунь, сталь, покрытая томпаком или лаком, красная медь и др.). Для охотничьих ружей, кроме метал-

7* 195

лических (латунь), изготавливаются комбинированные гильзы, у которых основание металлическое (сталь), а корпус бумажный или пластмассовый. По форме гильзы бывают цилиндрические, бутылочные, конические, по устройству донной части — закраинные, беззакраинные с кольцевой проточкой.

лических (латунь), изготавливаются комбинированные гильзы, у которых основание металлическое (сталь), а корпус бумажный или пластмассовый. По форме гильзы бывают цилиндрические, бутылочные, конические, по устройству донной части — закраинные, беззакраинные с кольцевой проточкой.

Рис. 15. Наименование основных частей патронов:

А, Б — центрального боя, В — кольцевого воспламенения

Нарезного оружия (А):

1 — корпус гильзы; 2 — кольцевая проточка;

3 — фланец; 4 — капсюль; 5 — дульце; 6 — скат;

7 — метательный заряд; 8 — сердечник пули;

9 — оболочка пули; 10 — канавка

Гладкоствольного оружия (Б):

1 — корпус гильзы;

2 — основание гильзы; 3 — фланец; 4 — капсюль;

5 — пыжи (войлочный и полимерный с концентратором);

6 — прокладки; 7 — метательный заряд; 8 — дробовой заряд;

9 — закатка «звездочка»

Кольцевого воспламенения (В):

1 — корпус гильзы;

2 — кармашек; 3 — фланец; 4 — прессованный порох;

5 — метательный заряд; б — пуля; 7 — 8 — накатка и канавка

Капсюль — воспламенитель патрона центрального боя, обычно состоит из воспламенительного состава, наковальни и колпачка (капсюли типа «Боксер», «Жевело»).

Капсюли без наковальни (типа «Бердан» или ЦБО) применяются в гильзах, имеющих наковальню в капсюльном гнезде.

Порох. В качестве метательного заряда в патронах используются пороха. Они разделяются на два класса: механические смеси (дымный и др.) и коллоидные, или бездымные. Бездымные пороха различаются по форме и цвету. В практике вместо пороха иногда применяются другие вещества, например зажигательная масса спичечных головок.

Снаряд. Метаемым элементом патронов являются пули, дробь или картечь. Первым типом пули являлся свинцовый шарик, до сих пор применяющийся в патронах к гладкоствольному охотничьему оружию. Кроме шаровидных в этих патронах используются стреловидные, турбинные, турбостреловидные пули (рис. 15а). В патронах к нарезному оружию применяются пули безоболочеч-ные, оболочечные, полуоболочечные, с отверстием в головной части. По форме различаются пули: остроконечные, цилиндро-сферические, оживальные (тупоконечные) и с плоским кончиком.

Рис. 15-а. Некоторые виды пуль к охотничьим патронам

Оболочечные и полуоболочечные пули имеют сердечник, изготовляемый из свинцового сплава, стали или пластмассы. В военных целях используются обычно оболочечные пули, в число которых входят пули специального назначения: бронебойные, трассирующие, бронебой-но-зажигательные и др. Эти пули на головной части имеют опознавательную маркировку.

Дробь для охотничьих патронов бывает твердая и мягкая в зависимости от количества примесей, картечь только мягкая. Дробь различается по номерам с разницей 0,25 мм по диаметру от № 11 до № 1, потом «нулевки» — 0, 00, 000, 0000. Самая мелкая — 1,5 мм, крупная — 5 мм.. Картечь различается по диаметру от 5,25 до 10,00 мм. Существует 17 групп картечи различного диаметра.

В послевоенные годы для уменьшения свинцевания канала ствола и предупреждения отравления дичи твер-

дую дробь стали покрывать гальваническим способом тонким слоем меди, никеля или хрома.

дую дробь стали покрывать гальваническим способом тонким слоем меди, никеля или хрома.

Для снаряжения охотничьих патронов применяются также пыжи и прокладки. Пыжи (основные и добавочные) изготавливаются из войлока, древесноволокнистых плит, оклеенных бумагой. Эти пыжи, как правило, осаливаются. Кроме указанных, еще бывают полиэтиленовые пыжи с концентраторами для размещения дроби и без них. Прокладки чаще всего изготавливаются из картона.

§ 2. Механизм образования следов выстрела

Выстрел представляет собой сложный физико-химический процесс, в основе которого лежит воспламенение порохового заряда, возникновение высокого давления образующихся при этом газов и превращение энергии пороховых газов в кинетическую энергию снаряда. Взаимодействие частей оружия с патроном, а затем летящего снаряда с преградой приводит к изменению первоначального состояния объектов, т. е. к образованию следов, прочтение и оценка которых позволяют решать ряд вопросов.

Механизм образования следов на гильзах и пулях обусловлен конструкцией и качественным состоянием оружия, а также патронов и их принадлежностью к данному оружию (штатные патроны, патроны-заменители).

Рассмотрим механизм образования следов на этих объектах применительно к выстрелу из автоматического пистолета.

Следы на гильзах. Это группы следов, представляющие собой динамические или статические отображения микронеровностей поверхности различных частей и деталей (рис. 16) оружия: магазина (1); затвора (2), передняя поверхность которого — патронный упор — контактирует с донной частью гильзы; выбрасывателя (3) и бойка (4), вмонтированных в затвор; отражателя (5 — выступ детали ударно-спускового механизма); рамки пистолета или окна кожуха (нередко это часть единой детали вместе с затвором); патронника (6 — казенная часть ствола, где размещается патрон перед выстрелом).

На гильзах различаются следы (рис. 17), образующиеся:

а) при заряжании — от загибов магазина, нижней поверхности затвора, патронника, переднего среза затво-

ра (подавателя) и зацепа выбрасывателя (1 — 5 соответственно);

б) в момент выстрела — от бойка, патронного упора,

стенок патронника и др. (6—9 соответственно);

в) при выбрасывании — от зуба выбрасывателя, пат

ронника, отражателя и др. (5, 8—9, 10).

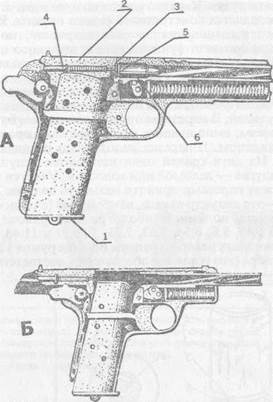

Рис. 16. Положение частей пистолета перед выстрелом (А)

и после выстрела (Б): 1 — магазин; 2 — затвор; 3 — выбрасыватель;

4 — боек; 5 — отражатель; 6 — патронник

Для решения практических задач интерес представляют следы бойка, патронного упора, выбрасывателя, отражателя, при достаточной выраженности и следы до-сылателя и патронника. Остальные следы, как правило, малоинформативны. Следует помнить, что в силу сложности процесса выстрела неизбежна вариационность в об-

разовании следов от некоторых деталей, например отражателя. Это означает, что на разных гильзах, выстреленных из одного оружия, степень выраженности одних и тех же следов может не совпадать. Это не должно рассматриваться как основание для отрицательного вывода о тождестве. Для достоверного вывода должен быть изучен весь комплекс следов.

разовании следов от некоторых деталей, например отражателя. Это означает, что на разных гильзах, выстреленных из одного оружия, степень выраженности одних и тех же следов может не совпадать. Это не должно рассматриваться как основание для отрицательного вывода о тождестве. Для достоверного вывода должен быть изучен весь комплекс следов.

Следы на пулях. Картина следов на пуле в значительной мере определяется конструкцией ствола оружия. В стволе заводского изготовления имеется патронник, по форме и размерам соответствующий гильзе штатного патрона, и канал. В некоторых моделях оружия патронники выполнены отдельно от стволов: у винтовок, карабинов — в ствольной коробке, револьверов — в барабане. Участок ствола с патронником называется казенной частью, противоположный — дульной. В нарезном оружии канал имеет углубления — нарезы, выполненные винтообразно с правым или левым наклоном. В нарезах необходимо различать: дно и грани. Из двух граней одна называется ведущей или боевой, другая — ведомой или холостой. Участки поверхности между нарезами принято называть полями. Калибр оружия — это диаметр канала, измеряемый (с точностью до 0,01 мм) между полями. Наиболее распространено оружие калибров 5.45, 5.6, 6.35, 7.62, 7.63, 7.65, 9 и 11.43 мм. Из гладкоствольных распространены больше ружья 12,16, 20, 24, 32 калибра (это условные обозначения, соответствующие

Рис. 17. Схема следов частей оружия

на стреляных гильзах (пояснения см. по тексту)

количеству шаровых пуль, равных диаметру канала ствола, которые можно отлить из фунта — 485,5 г свинца).

В механизме образования следов на пуле существенное значение имеет часть ствола, называемая пульным входом — это переходный участок от патронника к нарезной части.

Анализ следов на пулях позволяет выделить три этапа в механизме образования следов выстрела на пулях: а) этап вхождения пули в пульный вход; б) врезания оболочки пули в нарезы; в) поступательно-вращательного продвижения пули по каналу ствола.

Первое контактирование пули с пульным входом приходится на границу цилиндрической ее поверхности с головной частью. Если оболочку пули развернуть в плоскость, можно проследить уровень начала следов относительно дна пули. Конфигурация линии начала всех следов на пулях, выстреленных даже из одного оружия, различна, что обусловлено неравномерностью давления газов или сжатия пули в гильзе.

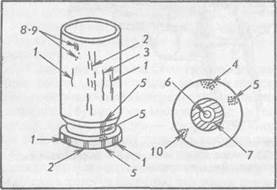

Рис. 18. Схемы следов на пуле, выстреленной из нарезного оружия: 1 — первичные; 2 — вторичные следы канала ствола;

а) приемы измерения ширины полей и угла наклона нарезов;

б) разновидности первичных следов на пуле

(пунктир — линия начала следов)

Поскольку фактический диаметр пуль штатных патронов несколько больше внутреннего диаметра канала ствола, пуля под действием газов своей оболочкой врезается в нарезы. Начало нарезов в стволе пуля встречает своей ведущей (цилиндрической) частью, здесь ее движение почти прямолинейно, поэтому следы-трассы от граней нарезов и неровностей пульного входа идут параллельно оси пули. Это — первичные следы. Они располагаются на участках около следов от холостой грани. Размеры этих участков различны (рис. 18 6-1).

После того как пуля своей оболочкой войдет в нарезы, ее движение по каналу ствола становится поступательно-вращательным. На ее поверхности отображаются следы от полей нарезов и их граней. Это — вторичные следы. Они частично перекрывают первичные (рис. 18 б-2).

После того как пуля своей оболочкой войдет в нарезы, ее движение по каналу ствола становится поступательно-вращательным. На ее поверхности отображаются следы от полей нарезов и их граней. Это — вторичные следы. Они частично перекрывают первичные (рис. 18 б-2).

При исследовании выстреленной пули учитываются размерные данные не только самой пули, но также ширины полей нарезов, их глубины и угла наклона (рис. 18а). Обращается внимание также на поперечный профиль нарезов.

Степень выраженности указанных выше следов, их количество и размерные данные — все это общие признаки следов на пулях. Частные, индивидуализирующие признаки заключены в микротрассах, в их взаиморасположении по отношению к следам граней нарезов. По общим признакам в следах на пуле определяется модель или более узкая группа оружия, из которого выстрелена данная пуля; по частным — конкретный его экземпляр.

Выстреленные пули и следы на них имеют большое практическое значение. Устойчивость следов на пулях, если оценивать ее усредненно, достаточно высока. Для оболочечных пуль при нормальных условиях выстрела она практически не ограничена. Более внимательного отношения в этом плане требуют свинцовые снаряды.

Следы на дроби (картечи). Практика последних лет знает немало примеров успешной идентификации гладкоствольных ружей по следам не только на пулях, но и на дроби. Дробь (картечь) — множественный снаряд, изготовленный из легко деформирующегося свинцового сплава, поэтому работа с такими обьектами требует осторожности и навыков.

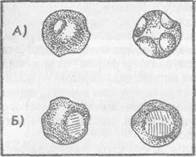

На дроби, выстреленной из гладкоствольного ружья, отображается в основном два вида следов: статические — от взаимодействия дробин между собой и динамические — от внутренней поверхности канала ствола.

Статические следы, или контактные пятна, имеют вид круглых вмятин. Они образуются в результате сжатия дробин под действием пороховых газов, когда гильза еще не раскрылась. На дробинах можно обнаружить два или четыре таких следа. Две вмятины образуются у дробин, находившихся в верхнем и нижнем рядах в гильзе. Иногда такая вмятина предстает как бы сдвоенной за счет повторного сжатия дроби уже в канале ствола. На дробинах нижнего ряда можно наблюдать следы — отпечатки материала пыжа. 202

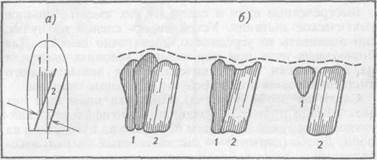

-; Динамические следы, или следы канала ствола, обнаруживаются только на дробинах, располагавшихся во внешних рядах дробового заряда. На шарообразном теле дробины эти следы выглядят как притертости овальной формы со следами-трассами поперек длинной оси овала. Участок поверхности дробины с этим следом в профильном сечении по длиннику — выпуклость, формирующаяся за счет взаимодействия с вогнутой поверхностью канала ствола. Общий размер следа зависит от размера дробины — он тем больше, чем больше дробь (рис. 19).

Следы канала ствола на дроби в определенных пределах устойчивы (рис. 20). Значимость таких следов чрезвычайно высока, так как идентификация охотничьего ружья по другим компонентам патрона невозможна, а гильзы большинства моделей охотничьих ружей автоматически не выбрасываются, т. е. остаются в оружии.

|

Рис. 19. Схема следов на дроби, выстреленной из гладкоствольного ружья:

а) контактные пятна,

б) следы стенок канала

ствола ружья

Большое значение в криминалистической практике имеет вопрос и о механизме огнестрельных повреждений, что связано с динамикой газопороховой струи.

Специальными научными исследованиями с помощью высокоскоростной фотосъемки удалось установить последовательность элементов динамической системы: воа-дух—пороховые газы—снаряд, так называемой промежуточной баллистики. После взрыва капсюля возникает ударная волна, которая у дульного среза оружия принимает сферическую форму и быстро достигает скорости звука. Затем вырывается часть пороховых газов, опередивших пулю, которые создают свою ударную волну. За первым облаком вылетает пуля, после чего истекает основная часть газов. Имея большую скорость, газы сначала опережают пулю, достигают первое облако; передавая ему новый толчок энергии, создают третью ударную

волну. Пуля вскоре пролетает через облако и обгоняет воздушную волну.

волну. Пуля вскоре пролетает через облако и обгоняет воздушную волну.

Такова схема динамики газопороховой струи на некотором (до 100 см) расстоянии от дульного среза ствола оружия. Знание свойств «промежуточной баллистики» помогает объяснить отдельные проявления выстрела на различных предметах и разработать научные методики решения криминалистических задач. Стало понятным, например, что именно результатом механического действия предпульного столба воздуха и прорвавшихся газов являются разрывы ткани и отсутствие на них следов самой пули.

Для правильного понимания механизма образования огнестрельных повреждений и отложения продуктов выстрела необходимо иметь некоторое представление и о структуре самой струи. Основные ее черты — турбулентность и осесимметричность. Это означает, что несмотря на завихрения газовых облаков, возникающие под действием ударных волн и пули, струя имеет относительно устойчивую ось из несгоревших зерен пороха, различных частиц металла в газообразной среде. Эта структура струи проявляется в топографии отложения продуктов выстрела. Так, при перпендикулярном относительно преграды положении ствола оружия копоть, зерна пороха и другие частицы откладываются вокруг пулевого отверстия, образуя (до определенных дистанций) центральную и периферическую зоны.

Но на механизм отложения продуктов выстрела могут оказать влияние и другие факторы: метеоусловия, наклон оружия к преграде, свойства материала преграды, а также состояние канала ствола оружия и боеприпасов. Например, сильный дождь как бы разбрасывает по мишени продукты выстрела и в то же время способствует увеличению степени интенсивности копоти. При наклоне оружия к преграде нарушается симметрия в топографии зон отложения продуктов выстрела — большее их количество сосредоточивается в той стороне от пулевого отверстия, куда отклонено оружие. В этом положении изменяются и сами повреждения — их форма становится более вытянутой.

Таким образом, на преградах можно обнаружить следующие последствия выстрела:

1. Механические повреждения: а) от снаряда (пули, дроби и т. п.); б) от предпульного столба воздуха и пороховых газов; в) от зерен пороха. 204

Рис. 20. Совмещение следов канала ствола охотничьего ружья: слева — на дробине №9(2 мм); справа — на экспериментальном образце (картечина — 8,5 мм)

2. Термические: обугливание, опаление, спекание, оп

лавление.

3. Отложения продуктов выстрела наблюдаются в ви

де: а) зон отложения копоти (металлов) или зерен пороха;

б) поясков обтирания (по краям пулевого отверстия) или

следов скольжения летящей под углом пули; в) в виде

пятен смазки, если канал ствола был смазан перед выс

трелом.

Разные параметры указанных проявлений выстрела, зафиксированные с помощью различных научно-технических средств (размеры зон, степень интенсивности или концентрации продуктов в области повреждений и др.), являются признаками, совокупность которых позволяет решать различные криминалистические задачи.

В повреждениях от снарядов необходимо различать входные и выходные отверстия. Они отличаются формой, размером, наличием (или отсутствием) продуктов выстрела вокруг них. Форма этих повреждений обусловлена рядом факторов, но наиболее часто она напоминает форму снаряда. Так как снаряд при встрече с преградой имеет большую скорость, нежели после прохождения через нее,

то вначале он выбивает часть материала преграды, толкает ее вперед по направлению выстрела. В результате этого у входных отверстий после сведения их краев, как правило, отмечается отсутствие части ткани («минус ткани»). От плотного контакта снаряда с материалом преграды при входе остается поясок обтирания, диаметр которого близок диаметру снаряда. (Поясок обтирания может отсутствовать, если выстрел был произведен во время дождя.) В области входных отверстий обнаруживаются основные продукты выстрела. В отдельных случаях при контакте оружия с объектом топография продуктов выстрела воспроизводит форму дульного среза оружия («штанцмарка»).

то вначале он выбивает часть материала преграды, толкает ее вперед по направлению выстрела. В результате этого у входных отверстий после сведения их краев, как правило, отмечается отсутствие части ткани («минус ткани»). От плотного контакта снаряда с материалом преграды при входе остается поясок обтирания, диаметр которого близок диаметру снаряда. (Поясок обтирания может отсутствовать, если выстрел был произведен во время дождя.) В области входных отверстий обнаруживаются основные продукты выстрела. В отдельных случаях при контакте оружия с объектом топография продуктов выстрела воспроизводит форму дульного среза оружия («штанцмарка»).

Выходные повреждения обычно больше по размеру, края их вывернуты наружу. На выходе продукты выстрела, как правило, отсутствуют, лишь иногда с внутренней стороны объекта обнаруживаются металлы, входящие в состав снаряда.

Огнестрельные повреждения могут быть проникающими или касательными, сквозными или слепыми. В результате проникновения снаряда в объемный предмет образуется пулевой (раневой) канал.

В специальной литературе повреждения от снарядов называются основными, а все остальные — дополнительными следами выстрела.

§ 3. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела

Обнаружение и изъятие объектов судебно-баллисти-ческого исследования может иметь место при проведении различных следственных действий, например при обыске, выемке, успех которых в определенной мере зависит от знания уловок преступников по сокрытию оружия и боеприпасов. Но основным следственным действием по обнаружению доказательств применения огнестрельного оружия является осмотр места происшествия.

Такой осмотр рекомендуется производить с участием специалиста в области судебной баллистики. Перед выездом на место происшествия должны быть приняты меры по его охране и предотвращению похищения оружия, нахождение которого там не исключается.

Если осмотру подлежит открытая местность, то в протоколе должны быть отражены сведения о метеоус-

ловиях (влажность, температура, дождь, ветер, его сила и направление).

В ходе осмотра места происшествия надо стараться найти исходные данные для решения вопросов: а) действительно ли было применено огнестрельное оружие; б) какое оружие и боеприпасы были применены; в) какие объекты несут на себе следы выстрела; г) направление и дистанция выстрела; д) вероятное место нахождения стрелявшего; е) исключается ли факт самоубийства; ж) при каких обстоятельствах произошел выстрел, не был ли он результатом падения оружия, ударов (выстрел без нажатия на спусковой крючок).

Осмотр и изъятие оружия. При обнаружении огнестрельного оружия оно прежде всего фотографируется по правилам узловой и детальной фотосъемки с масштабной линейкой. На фотоснимке должны быть зафиксированы не только вид оружия и место его обнаружения, но и положение отдельных его частей: ствола, курка, затвора, предохранителя и др. Тут же осматривается поверхность всех окружающих предметов, пола, грунта с целью обнаружения следов удара оружием или его падения. С этой целью осматриваются выступающие детали оружия. Затем определяются расстояния от оружия до двух постоянных ориентиров на местности и до рук трупа.

При осмотре оружия следует помнить о мерах предосторожности: не касаться спускового крючка, держать оружие стволом вверх, не ронять. Осмотр оружия производить в резиновых перчатках, беря его за те места, где обнаружение пальцевых отпечатков маловероятно. Нельзя вводить какие-либо предметы в ствол оружия. Нельзя браться также за дульный срез, поскольку там могут быть брызги крови, частички клеточного материала.

Для осмотра оружия его кладут на чистую бумагу. В протоколе делается запись о месте нахождения каких-либо посторонних объектов — отпечатков пальцев, волос и т. п. Те из них, которые представляют интерес для следствия и могут быть утрачены, переносятся в специальные емкости или пакеты. Из оружия извлекаются магазин (фиксируется количество патронов в нем и их маркировочные обозначения) и патрон из патронника. У охотничьего ружья отделяется ствол. Исключением из этого правила служит револьвер — его каморы не освобождаются ни от стреляных гильз, ни от патронов. По маркировочным обозначениям фиксируют, какая камора (или патрон) находится напротив ствола, и делают запись

последовательного расположения в каморах гильз и патронов.

последовательного расположения в каморах гильз и патронов.

После разрядки оружия устанавливаются его маркировочные обозначения, отдельные конструктивные особенности. Чистка ствола оружия, особенно охотничьего ружья, не всегда оправдывает себя, поскольку следователь на первых порах еще не знает, какие понадобится поставить вопросы перед экспертизой. После чистки, например, теряется возможность определения вида снаряда, которым был произведен последний выстрел. Не следует чистить ружье, если должен решаться вопрос и о давности выстрела. С целью решения указанных и других вопросов стволы ружья должны быть закрыты бумажными колпачками, прикрепленными к стволу клейкой лентой. Доставка оружия для исследования на давность выстрела должна быть оперативной, так как успешное решение этого вопроса гарантировано только первые 5 суток.

Если обстоятельства вынуждают произвести чистку ствола, то делают это после осмотра сопряженных частей оружия. Канал ствола протирается марлевыми тампонами до трех раз, которые упаковываются раздельно. Канал ствола затем смазывается нейтральным маслом.

Осмотр огнестрельных повреждений на трупе. В ходе осмотра могут быть установлены данные о модели примененного оружия, виде патрона, направлении и дистанции выстрела. Успех расследования конкретного события во многом зависит от объективного установления обстоятельств, при которых был произведен выстрел. В протоколе осмотра должно быть зафиксировано, в какую часть тела пришелся выстрел, какие предметы одежды и в какой последовательности, начиная с верхней, имеют повреждения, похожие на огнестрельные. Необходимо также отметить, застегнута ли одежда, плотно ли облегает тело в области огнестрельного повреждения, какие наблюдаются загрязнения.

При осмотре следует прибегать к помощи лупы и электронно-оптического преобразователя (ЭОП) для обнаружения зерен пороха и копоти выстрела. Фиксируются следующие данные: расположение повреждений на предметах одежды и теле, их форма, размеры, состояние краев, зоны отложения продуктов выстрела (их расположение относительно повреждения, форма, размеры).

Факт обнаружения зерен пороха, копоти на первой преграде может свидетельствовать о близкой дистанции выстрела. Вид зерен пороха, специфичная топография

отложения копоти — о модели оружия. О направлении произведенного выстрела можно судить по месту расположения участков более интенсивного окопчения или отложения зерен пороха, по более интенсивному и широкому участку пояска обтирания, наличию следов скольжения пули.

Следует внимательно осмотреть пулевое отверстие: равномерная длина всех концов нитей ткани по краям отверстия — признак перпендикулярного расположения ствола оружия, при выстреле под углом на сторону вхождения пули будут указывать более короткие и ровные концы нитей ткани, а на противоположную — более длинные, неровные концы, а также надрывы ткани.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 891; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!