КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вершина внутренней петли 1 страница

|

|

|

|

Точка

Идентификация человека путем предъявления его для опознания.Данный вид идентификации встречается в следственной и судебной практике очень часто. Для опознания могут быть предъявлены живые лица, труп или их фотографии. Отождествление проводится по мыс ленному образу, запечатленному в памяти опознающего (см. гл. XXII).

При регистрации неопознанных трупов и без вести пропавших лицпризнаки внешности по возможности подробно описываются в регистрационных картах, используемых для идентификационных целей (подробнее об этом см. в гл. XVI).

При регистрации лиц, содержащихся под стражей, признаки внешности описываются также по правилам «словесного портрета». Это описание наряду с опознавательными фотоснимками является существенным дополнением к пофамильному (алфавитному) учету лиц, совершивших преступление (см. гл. XVI).

Методика «словесного портрета» в известной степени определяет правила сигналетической (опознавательной) фотосъемки. Она требует изображения в фас и правый профиль при открытой, свободной от волос ушной раковине, строго вертикального положения головы, четкости фотоизображения. Портретная съемка в фас и профиль рассчитана на то, чтобы при отождествлении личности по опознавательным фотоснимкам использовать методику «словесного портрета», иметь дополнительную возможность сопоставить признаки внеш-

ности, отобразившиеся на фотоснимке, с их «словесным портретом».

«Словесный портрет» используется также при разработке и применении метода комбинированных портретов — «фоторобота», «изоробота». Известно, что воспроизведение допрашиваемым наблюдавшихся им признаков внешности того или иного человека облегчается, если воспоминание дополняется другой, более простой формой воспроизведения — узнаванием. Так, если показать допрашиваемому фотоснимки (или рисунки) с изображением нескольких вариантов одних и тех же черт лица, то допрашиваемый, как правило, безошибочно указывает на тот вариант, который более всего соответствует внешности человека, личность которого выясняется на данном допросе. Эта психологическая закономерность в сочетании с методикой «словесного портрета» и лежит в основе метода комбинированных портретов. Для того чтобы по показаниям свидетеля, потерпевшего или обвиняемого создать (смонтировать) портрет виденного им лица, допрашиваемому показывают фотоснимки или рисунки, изображающие основные разновидности строения головы, лба, глаз, носа, губ, подбородка, ушной раковины, шеи, плеч и т. д. Допрашиваемый выбирает тот вариант, который больше всего соответствует внешности искомого человека. То же самое делается в отношении его головного убора, очков, галстука и других вещей. Фотоснимки или рисунки различных вариантов этих предметов также предъявляются допрашиваемому. Когда отбор соответствующих фотоснимков или рисунков различных частей лица и носильных вещей закончен, производится монтаж этих деталей, чтобы получить составной (комбинированный) портрет искомого лица. После монтажа портрет предъявляют допрашиваемому и в случае необходимости вносят исправления в соответствии с его замечаниями. Окончательно смонтированный портрет размножают и рассылают в соответствующие органы для использования в розыске скрывшегося преступника.

При допросе о признаках внешности того или иного лица методика «словесного портрета» способствует получению более точных и подробных показаний. Обычно допрашиваемые дают поверхностную характеристику внешности человека даже в том случае, если они много раз его видели. При этом чаще всего упоминается лишь рост, общее телосложение, цвет волос, отдельные призна- 295

ки одежды и некоторые другие «броские приметы». Используя методику «словесного портрета», следователь может помочь допрашиваемому более подробно описать признаки внешности, расчленить целостный мысленный образ описываемого, выделить наиболее характерные особенности, уточнить и детализировать отдельные приметы. Опасны в этих случаях наводящие вопросы. Учитывая психологические закономерности восприятия и памяти, необходимо путем активизации ассоциативных процессов, постановки дополнительных уточняющих вопросов помочь допрашиваемому по возможности подробно и точно описать признаки внешности. Желательно при этом придерживаться терминологии «словесного портрета». Однако если допрашиваемый незнаком с этой терминологией и употребляет другие наименования признаков внешности, их следует сохранить в описании, поскольку замена этих наименований специальными терминами может привести к искажению показаний.

ки одежды и некоторые другие «броские приметы». Используя методику «словесного портрета», следователь может помочь допрашиваемому более подробно описать признаки внешности, расчленить целостный мысленный образ описываемого, выделить наиболее характерные особенности, уточнить и детализировать отдельные приметы. Опасны в этих случаях наводящие вопросы. Учитывая психологические закономерности восприятия и памяти, необходимо путем активизации ассоциативных процессов, постановки дополнительных уточняющих вопросов помочь допрашиваемому по возможности подробно и точно описать признаки внешности. Желательно при этом придерживаться терминологии «словесного портрета». Однако если допрашиваемый незнаком с этой терминологией и употребляет другие наименования признаков внешности, их следует сохранить в описании, поскольку замена этих наименований специальными терминами может привести к искажению показаний.

«Словесный портрет» используется также в процессе освидетельствования при описании телесных повреждений, накожных примет и других анатомических признаков, обнаруженных на теле освидетельствуемого.

Широкое применение методика «словесного портрета» находит также в фотопортретной идентификационной экспертизе.

§ 3. Виды идентификации человека по признакам внешности

Использование анатомических и функциональных признаков внешности для идентификации человека обусловливается прежде всего относительной устойчивостью этих признаков. Устойчивость анатомических признаков определяется постоянством костно-хрящевой основы тела человека. Возрастные и болезненные изменения анатомических признаков не могут иметь существенного практического значения, так как, во-первых, возрастные изменения происходят медленно и в пределах идентификационного периода не приводят к качественным различиям; во-вторых, болезненные (травматические) изменения затрагивают лишь некоторые признаки и поэтому индивидуальная совокупность внешности каждого человека остается практически не-

изменной. Умышленные изменения анатомических признаков с помощью пластических операций не проходят бесследно и легко выявляются при освидетельствовании.

Функциональные признаки внешности менее надежны, поскольку могут быть легко изменены. Например, при желании и необходимом контроле за собой человек может изменить походку, избавиться на какое-то время от привычной жестикуляции и т. д. Однако существенно изменить весь комплекс присущих данному человеку функциональных признаков невозможно, он тоже достаточно устойчив и неповторим. Устойчивость функциональных признаков объясняется системностью в работе больших полушарий головного мозга, образованием динамического стереотипа (устойчивой системы условных рефлексов — определенных движений при ходьбе, разговорной речи и т. д.). Чем сложнее система движений, тем медленнее осваивается она человеком, тем дольше формируется тот или иной динамический стереотип. Но сформировавшись, он становится устойчивым, трудно поддающимся влиянию волевых усилий человека. С этих психофизиологических позиций и следует подходить к оценке устойчивости функциональных признаков внешности и результатов опознания по ним. Надежность результатов идентификации по признакам внешности во многом зависит от того, берутся ли для обоснования тождества функциональные признаки отдельно или в комплексе с анатомическими. В последнем случае надежность идентификационного вывода значительно выше.

Существует несколько видов идентификации человека по признакам внешности с использованием методики «словесного портрета»:

2. Идентификация человека путем непосредственного

сопоставления его внешности с фото- или изопортретом

используется при проверке личности вызванного на до

прос свидетеля, потерпевшего, эксперта, подозреваемого

или обвиняемого путем сравнения его внешности с фото-

карточкой в документе, удостоверяющем личность. Кроме того, этот вид идентификации применяется при выполнении розыскных мероприятий, когда оперативный работник сопоставляет внешность разыскиваемого, изображенного на имеющейся у него фотокарточке или комбинированном портрете, с внешностью человека, похожего на разыскиваемого. Сопоставление признаков внешности необходимо производить с использованием методики «словесного портрета», чтобы последовательно и детально сопоставлять признаки между собой и обращать внимание не только на общее сходство внешнего облика, но и на совпадения отдельно взятых признаков внешности.

карточкой в документе, удостоверяющем личность. Кроме того, этот вид идентификации применяется при выполнении розыскных мероприятий, когда оперативный работник сопоставляет внешность разыскиваемого, изображенного на имеющейся у него фотокарточке или комбинированном портрете, с внешностью человека, похожего на разыскиваемого. Сопоставление признаков внешности необходимо производить с использованием методики «словесного портрета», чтобы последовательно и детально сопоставлять признаки между собой и обращать внимание не только на общее сходство внешнего облика, но и на совпадения отдельно взятых признаков внешности.

3. Идентификация человека путем непосредственного

сопоставления его внешности с имеющимся «словесным

портретом». При отсутствии фотокарточки разыскивае

мого оперативному работнику, осуществляющему ро

зыск, приходится устанавливать искомое лицо по словес

ному описанию внешности. В этих условиях соблюдение

методики «словесного портрета» особенно важно, так как

бессистемное описание признаков внешности, особенно

при отсутствии фотокарточки, серьезно осложняет отож

дествление разыскиваемого преступника.

4. Идентификация человека путем сопоставления «сло

весного портрета» с фотоизображением нередко применя

ется в ходе розыскных мероприятий. В этих случаях ранее

составленный «словесный портрет» разыскиваемого со

поставляется с фотоснимками проверяемых лиц или ком

бинированными портретами.

5. Если при проведении розыскных мероприятий не

удается получить фотокарточку разыскиваемого, мо

жет проводиться идентификация путем сопоставления

двух «словесных портретов». Достоверность результатов

сравнения при этом зависит от точности и полноты опи

сания признаков внешности в обоих «словесных порт

ретах».

6. В оперативно-розыскной практике иногда возникает

необходимость восстановления лица по черепу (так назы

ваемая скульптурная реконструкция портрета). Данный

метод, разработанный М. М. Герасимовым, заключается

в том, что на череп наносится восковой слой, толщина

которого определяется с учетом данных о толщине мяг

ких покровов лица и их функциональной связи с формой

скелета. Созданный таким образом скульптурный порт

рет сравнивается по признакам внешности с прижизнен-

ными фотографиями или «словесным портретом» без вести пропавшего лица. Объектом экспертного исследования такой скульптурный портрет не может быть, так как при создании его на основе черепа не представляется возможным точно восстановить так называемые топог-рафо-анатомические (антропометрические) точки лица, являющиеся базой экспертного отождествления человека по признакам внешности. Данный портрет используют лишь в оперативно-розыскных мероприятиях, а также для идентификации человека путем опознания. Результаты такого опознания требуют критической оценки, нельзя принимать их всегда за бесспорную истину.

7. Экспертное отождествление человека по фотоснимкам (фотопортретная идентификационная экспертиза) — наиболее важный и сложный вид идентификации человека по признакам внешности (об этом см. в следующем параграфе).

§ 4. Основы фотопортретной идентификационной экспертизы

Экспертная фотопортретная идентификация по сравнению с другими названными видами отождествления человека по признакам внешности имеет свои особенности. Они проявляются не только в методах исследования, но и в характере идентифицирующих объектов.

Как и в любом другом виде идентификация человека по признакам внешности, в фотопортретной экспертизе идентифицируемом объектом во всех случаях является конкретное физическое лицо, тождество которого устанавливается. Идентифицирующими объектами данной экспертизы могут быть лишь геометрически точное (уменьшенное, в натуральную величину или увеличенное) изображение головы и лица идентифицируемого, скелет головы (череп) или его снимок. Фотопортретная экспертиза исследует чаще всего фотографические портреты (фотоснимки, кинокадры, голографические портретные изображения), а также рентгеновские снимки черепа. Требованию геометрически точной копии не удовлетворяют портреты, выполненные художниками, посмертные маски (слепки) и, как уже отмечалось, пластические реконструкции лица по черепу. Поэтому они не могут быть объектами экспертного отождествления человека по признакам внешности.

Фотопортретная экспертиза определяет, одно ли лицо или разные лица изображены на двух и более фотоснимках, не изображен ли на фотопортретном снимке данный человек и не принадлежит ли череп умершего данному лицу (например, без вести пропавшему). Эти задачи решаются экспертом на практике при сравнении:

Фотопортретная экспертиза определяет, одно ли лицо или разные лица изображены на двух и более фотоснимках, не изображен ли на фотопортретном снимке данный человек и не принадлежит ли череп умершего данному лицу (например, без вести пропавшему). Эти задачи решаются экспертом на практике при сравнении:

а) опознавательных (сигналетических) и иных порт

ретных снимков трупа и фотопортрета без вести пропав

шего лица;

б) портретного фотоснимка скрывающегося (разыс

киваемого) преступника и фотопортрета, полученного

экспертом при фотосъемке заподозренного лица, либо

его фотокарточки, имеющейся в паспорте или другом

документе, удостоверяющем личность, либо полученной

от его родственников, знакомых или добытой оператив

но-розыскным путем;

в) портретных фотоснимков без вести пропавшего

лица и скрывающегося (разыскиваемого) преступника;

г) портретных фотоснимков, имеющихся в нескольких

документах, оформленных на разных лиц, когда возника

ет предположение, что эти документы поддельны и снаб

жены фотокарточками одного и того же человека;

д) двух и более портретных фотоснимков одного и то

го же заподозренного в преступлении, разыскиваемого

или пропавшего без вести лица, полученных из разных

источников, когда необходимо проверить, действительно

ли на этих снимках изображен один и тот же человек;

е) прижизненных рентгеновских снимков или фотопо

ртрета пропавшего без вести и фотоснимка обнаружен

ного черепа неизвестного лица;

ж) фотопортрета пропавшего без вести или разыс

киваемого лица и рентгенограммы головы трупа, кото

рый невозможно опознать вследствие развития трупных

явлений или обезображения лица умершего.

Из всех вышеперечисленных в § 1 признаков внешности в экспертном отождествлении человека используются лишь анатомические (статические) признаки, характеризующие строение головы и лица. Общими идентификационными признаками, используемыми в фотопортретной идентификационной экспертизе, являются нормальные морфологические вариации черт лица, головы, а иногда и шеи, плеч, груди, конечностей (при исследовании фотоснимков человека в полный рост).

К частным анатомическим признакам внешности относятся различные особенности, касающиеся величины,

|

|

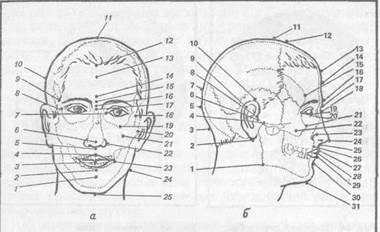

Рис. 44. Признаки лица в фас:

Рис. 44. Признаки лица в фас:

1 — линия роста волос;

2 — высота лба;

3 — ширина лба;

4 — области лобных бугров;

5 — область правой

надбровной дуги;

6 — головка брови;

7 — контур брови; 8 — хвост

брови; 9 — линия положения

брови; 10 — внутренний угол

глаза; 11 — линия положения

глазной щели;

12 — протяженность глазной щели; 13 — зрачковая линия; 14 — контур складки верхнего века; 15 — ширина спинки носа; 16 — высота носа (носовой части лица);

17 — ширина носа;

18 — высота верхней губы;

19 — фильтр; 20 — контур

каймы верхней губы;

21 — протяженность ротовой щели; 22 — высота подбородка;

23 — контур подбородка;

24 — высота ушной раковины;

25 — оттопыренность ушной

раковины; 26 — контур

противозавитка; 27 — контур

козелка; А— верхнелобная

точка; Б — глабелла (межбровье);

8 — верхненосовая точка

(переносье);

Г— подносовая точка; Д — подбородочная точка; Е — нижнечелюстная точка

Рис. 45. Признаки лица в профиль:

1 — положение (наклон) лба;

2 — контур лба; 3 — наружный

угол глаза;

4 — контур спинки носа;

5 — выступание кончика носа;

6 — линия положения основания

носа; 7—8 — измерение

глубины и высоты переносья;

9 — выступание спинки носа;

10 — контур края крыла носа;

11—12 — относительное

положение губ;

13 — контур подбородка;

14 — положение подбородка;

15 — ширина ушной раковины;

16 — внешний и внутренний

контуры завитка;

17 — контур края мочки;

18 — контур противокозелка;

19, 20, 21 — лобная, носовая

и ротовая части лица

(верхнелобная глабелла,

верхненосовая, подносовая,

подбородочная, нижнечелюстная,

козелковая)

Рис. 46. Антропометрические точки на голове: передняя поверхность: 1 — надподбородочная;

Рис. 46. Антропометрические точки на голове: передняя поверхность: 1 — надподбородочная;

2 — губная нижняя; 3 — ротовая; 4 — губная верхняя;

5 — подносовая; 6 — передненосовая; 7 — точка во внутреннем

углу глаза; 8 — точка во внешнем углу глаза;

9 — лобно-височная; 10 — теменная; 11 — верхушечная;

12 — точка, лежащая на границе обволошенной части лба;

13 — точка, лежащая на пересечении линии,

соединяющей наиболее выступающие точки лобных бугров;

14 — надглабеллярная; 15 — точки в области схождения

надбровных дуг (глабелла); 16 — верхненосовая;

17 — наиболее глубокая точка переносья;

18 — наружноглазничная; 19 — нижнеглазничная;

20 — скуловая; 21 — переднескуловая; 22 — носокрыльевая;

23 — губноугловая; 24 — угловая нижнечелюстная;

25 — подбородочная;

боковая поверхность: 1 — угловая нижнечелюстная; 2 — нижнеушная;

3 — подзатылочная; 4 — скуловая; 5 — наиболее выступающая

назад точка затылочного бугра на серединной линии;

6 — предушная; 7 — затылочная; 8 — козелковая; 9 — бугорковая ушная;

10 — верхнеушная; 11 — верхушечная;

12 — брегма; 13 — точка, лежащая на границе обволошенной части лба; 14 — точка, лежащая на пересечении линии, соединяющей наиболее выступающие точки лобных бугров;

15 — лобно-височная; 16 — точка в области схождения

надбровных дуг (глабелла);

17 — верхненосовая;

18 — наиболее глубокая точка переносья;

19 — точка во внешнем углу глаза; 20 — наружноглазничная;

21 — нижнеглазничная; 22 — переднескуловая;

23 — надкрыльевая; 24 — передненосовая; 25 — подносовая;

26 — наиболее выступающие

вперед точки края десен между внутренними резцами;

27 — губная поверхность; 28 — ротовая; 29 — губная нижняя;

30 — надподбородочная; 31 — подбородочная

формы, месторасположения анатомических аномалий («особых примет»), таких, как рубцы, родимые пятна, бородавки, следы оспы и других кожных заболеваний лица, пигментация, резкие анатомические диспропорции и др., а также особенности взаиморасположения антропометрических (топографо-анатомических) точек лица и размерные (линейные и угловые) соотношения между ними. Эксперты в настоящее время используют обычно 12—14 антропометрических точек лица в положении фас и профиль, например, точки, соответствующие внешним и внутренним углам глаз и губ, зрачки, кончик носа, точка переносицы и основания носа, точка прикрепления мочки уха и т. д. При наличии доброкачественных портретных фотоснимков или рентгеновских снимков черепа и соблюдения других условий подготовки идентифицирующих объектов и сравнительных образцов эксперт имеет возможность по совокупности общих и частных признаков внешности дать категорическое заключение о том, одно или разные лица изображены на двух и более портретных фотоснимках, принадлежит ли обнаруженный череп данному человеку.

Результаты фотопортретной идентификационной экспертизы во многом зависят от качества идентифицирующих объектов и сравнительных образцов. Идентифицирующие объекты (портретные фотоснимки или рентгенограммы головы, зубного аппарата разыскиваемого либо пропавшего без вести лица, череп обнаруженного трупа) должны быть представлены эксперту, как правило, в том состоянии, в каком они обнаружены, и переданы следователю или оперативному работнику. В необходимых случаях эксперт сам подготавливает идентифицирующие объекты к исследованию: производит фотохимическое усиление или ослабление контраста снимков, удаляет со снимка методом смывания мешающие штрихи красителя или осуществляет контрастирующую фотосъемку, изготавливает фотокопии идентифицирующих объектов в том же масштабе, в каком соответствующее лицо изображено на сравнительных образцах, восстанавливает разорванный фотоснимок и производит его репродукционную фотосъемку, получает позитивные снимки с представленных эксперту негативов.

Рекомендуется предоставлять эксперту в качестве сравнительных образцов фотоснимки, по возможности аналогичные исследуемому по ракурсу и времени фотосъемки, принять меры к отысканию нескольких фотопор-

третов одного и того же лица, изображенного в различных ракурсах, без ретуши. Если сохранились негативы, их следует направить эксперту вместе с фотоснимками. Экспертное отождествление человека по признакам внешности проводится, как правило, путем сравнения одномасш-табных портретных фотоснимков, при изготовлении которых добиваются того, чтобы расстояние между одноименными антропометрическими точками на них (например, между кончиком носа или козелком и наружным углом глаза) были одинаковы. Прежде чем сравнивать линейные и угловые величины одномасштабных фотоизображений какого-либо идентификационного признака, необходимо убедиться, в одном или разных ракурсах произведена фотосъемка. При производстве фотопортретной экспертизы необходимо учитывать возможные изменения идентификационных признаков внешности, обусловленные различными ракурсами съемки, а также неодинаковыми условиями освещения при выполнении нескольких фотосъемок в разное время.

третов одного и того же лица, изображенного в различных ракурсах, без ретуши. Если сохранились негативы, их следует направить эксперту вместе с фотоснимками. Экспертное отождествление человека по признакам внешности проводится, как правило, путем сравнения одномасш-табных портретных фотоснимков, при изготовлении которых добиваются того, чтобы расстояние между одноименными антропометрическими точками на них (например, между кончиком носа или козелком и наружным углом глаза) были одинаковы. Прежде чем сравнивать линейные и угловые величины одномасштабных фотоизображений какого-либо идентификационного признака, необходимо убедиться, в одном или разных ракурсах произведена фотосъемка. При производстве фотопортретной экспертизы необходимо учитывать возможные изменения идентификационных признаков внешности, обусловленные различными ракурсами съемки, а также неодинаковыми условиями освещения при выполнении нескольких фотосъемок в разное время.

Экспертная фотопортретная идентификация располагает следующими методами исследования.

Визуальный метод — наиболее распространенный традиционный метод фотопортретной идентификационной экспертизы, применяемый при исследовании как однора-курсных, так и разноракурсных фотопортретов. При этом сравнивается визуально наблюдаемое качественное своеобразие формы, размерных соотношений, положения и взаиморасположения признаков внешности, изображенных на исследуемых фотоснимках. Для большей наглядности на фоторепродукциях делаются соответствующие разметки. Визуальная оценка признаков внешности не свободна от влияния субъективных факторов. Идентификация затрудняется, если нет особых примет, поскольку при визуальном методе не используются в полной мере качественные характеристики признаков внешности, а идентификационная значимость таких показателей, как форма, размер и положение, даже при пяти-, семичленной градации признаков невысокая.

Метод линейных н угловых измерений применяется при исследовании одноракурсных портретных снимков. Суть измерительного метода заключается в том, что на одно-масштабных портретных снимках выделяется необходимое количество четко выраженных антропометрических точек и с помощью измерительных приборов (циркуля-измерителя, линейки, специального кругового транс-

портира) определяются расстояния между ними и величины углов, образуемых линиями, соединяющими в различных сочетаниях эти точки. Таким образом определяются и затем сравниваются числовые показатели отношений (пропорций) отрезков и углов. Равенство соответствующих пропорций служит основанием для положительного вывода о том, что на сравниваемых снимках изображено одно и то же лицо, неравенство — для отрицательного вывода. При выделении антропометрических точек на фотопортрете необходимо ориентироваться на такие, которые не подверглись искажению под влиянием условий фотосъемки. К оценке результатов измерений следует подходить осторожно, памятуя каждый раз о том, что даже небольшие несоответствия ракурса и иных условий съемки могут вызвать существенные расхождения линейных и тем более угловых величин на сравниваемых снимках.

Редко в практике встречаются случаи представления на экспертизу фотопортретов, выполненных в абсолютно одинаковом ракурсе. Поэтому применение измерительного метода остается ограниченным до тех пор, пока не будут определены зависимости (коэффициенты искажений) линейных и угловых величин от ракурса съемки и других условий фотографирования.

Графический метод фотопортретной идентификационной экспертизы заключается в построении и сравнении в системе координат графиков, характеризующих линейные величины прямых, соединяющих соответствующие антропометрические точки и степень изгиба контурных линий соответствующих частей лица. Длина прямых, соединяющих антропометрические точки, измеряется с помощью циркуля и линейки, степень изгиба контурных кривых — специальными приборами. По данным измерений сравниваемых фотопортретов в системе координат строятся графики, соответствие или несоответствие которых дает основание для положительного или отрицательного вывода. Эксперименты, проведенные с применением этого метода, дали обнадеживающие результаты, однако для практического использования его в судебной экспертизе требуется дополнительная проверка.

Метод совмещения изображений состоит в том, что на одной из сравниваемых фоторепродукций делаются вырезы по линиям, пересекающим наиболее информативные и четко выраженные признаки, после чего эта репродукция накладывается на другую и эксперт определяет,

совмещаются или не совмещаются одноименные признаки внешности по линии разреза. Полное совмещение признаков — основание для положительного идентификационного вывода. Иногда сравниваемые снимки эксперт совмещает по медиальной линии (вертикальной, делящей лицо пополам). Для этого репродукции фотопортретов (нормальные и в зеркальном изображении) разрезаются по медиальной линии и затем левая часть одной репродукции совмещается с правой частью другой. Признаки совместятся, если на снимках изображено одно и то же лицо (при условии равномасштабных и одноракурс-ных изображений в фас). Совмещение по медиальной линии применяется чаще всего для выявления степени и характера ассиметрии лица. Для этого совмещаются одноименные (левые или правые) половинки репродукций, одна из которых представляет прямое, а другая — зеркально обращенное изображение.

совмещаются или не совмещаются одноименные признаки внешности по линии разреза. Полное совмещение признаков — основание для положительного идентификационного вывода. Иногда сравниваемые снимки эксперт совмещает по медиальной линии (вертикальной, делящей лицо пополам). Для этого репродукции фотопортретов (нормальные и в зеркальном изображении) разрезаются по медиальной линии и затем левая часть одной репродукции совмещается с правой частью другой. Признаки совместятся, если на снимках изображено одно и то же лицо (при условии равномасштабных и одноракурс-ных изображений в фас). Совмещение по медиальной линии применяется чаще всего для выявления степени и характера ассиметрии лица. Для этого совмещаются одноименные (левые или правые) половинки репродукций, одна из которых представляет прямое, а другая — зеркально обращенное изображение.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 653; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!