КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Типовые конструктивные схемы стволов

|

|

|

|

В настоящее время наиболее часто применяются стволы-моноблоки (рис. 2.1.) Они наиболее просты в конструктивном и технологическом отношениях, их преимущественное применение, несмотря на возросшие нагрузки, стало возможным благодаря созданию легированных орудийных сталей с высокими прочностными характеристиками

Для повышения прочности стволы скрепляют кольцами, цилиндрами или при помощи специальной операции, называемой автоскреплением Техническая сущность перечисленных разновидностей скрепления одинакова - в стенке ствола до выстрела тем или иным способом создаются благоприятно ориентированные напряжения, которые при выстреле, накладываясь на напряжения от давления пороховых газов, в определенной мере снижают последние, чем и достигается эффект упрочнения.

Рис. 2.1. Схема ствола-моноблока 1- моноблок 2- казенник 3 - муфта

4 - дульный тормоз

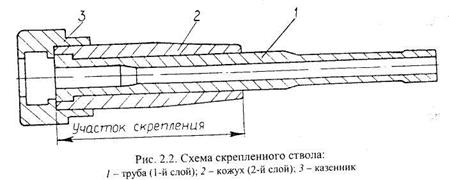

Ствол, скрепленный цилиндрами (или кольцами, то есть короткими цилиндрами) на всей длине или только на отдельных участках, называется скрепленным стволом (рис. 2.2.) Кожух 2, надетый на трубу ствола с натяжением, производит в ней напряжения сжатия, вследствие чего и создается эффект повышения прочности при скреплении цилиндрами (кольцами).

Автоскрепленный ствол - ствол-моноблок, прошедший при изготовлении технологическую операцию автоскрепления, после которой в стенке ствола возникли благоприятно ориентированные напряжения, обеспечивающие повышение сопротивления ствола действию давления пороховых газов при выстреле Автоскреплению могут подвергаться как весь ствол, так и его отдельные участки;

возможно применение автоскрепленных труб в составе скрепленных и других типов разборных стволов.

Отдельно выделим группу лейнированных стволов (рис. 2.3). Лейнирование является радикальным средством повышения фактической живучести ствола, так как конструктивно обеспечивает возможность замены его изношенной внутренней части. Лейнированные стволы могут быть нескольких разновидностей. В стволе со свободным лейнером (рис. 2.3, а) внутренняя труба-лейнер 1 покрывается оболочкой 2 по Рис 2.3. Схемы лейнированных стволов всей длине; между оболочкой и лейнером предусмотрен зазор, выбирающийся при выстреле за счет упругого расширения лейнера. В некоторых конструкциях между лейнером и оболочкой предусмотрен слабый натяг, допускающий разборку для замены изношенной трубы, это ствол со скрепленным лейнером.

В стволе со свободной трубой (рис. 2.3, б) внутренняя труба 3 покрывается оболочкой частично, а зазор между ними обеспечивает замену трубы по мере ее износа. Если зазор выбирается во время выстрела и оболочка участвует в сопротивлении действию давлению пороховых газов, то тогда свободная труба называется разгруженной; если же свободная труба не передает давление кожуху, то неразгруженной. Иногда применение ствола со свободной трубой вызывается соображениями дуплексирования, то есть создания на одинаковом лафете двух разных орудий, отличающихся, например, по калибру.

В стволе с лейнирующей втулкой (рис. 2.3, в) сменной частью является лишь относительно короткая втулка 4, устанавливаемая в районе наибольшего износа канала ствола 5, то есть в районе начала ведущей его части, с зазором, выбирающимся при выстреле. Она может быть изготовлена из специального жаропрочного и износоустойчивого материала. Для лейнеров малокалиберной артиллерии используют специальные жаропрочные сплавы типа ЭП-131, имеющие по сравнению со сталями 50РА, ОХНЗМФА более высокие прочностные свойства в диапазоне температур 500...650°, но худшую теплопроводность.

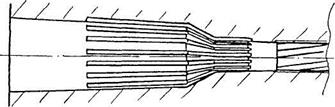

В некоторых случаях (для особо длинных стволов или при необходимости перемещения орудия по частям, например, для горных орудий и т. п.) оказывается целесообразно применение составных и разборных по длине стволов. Они помимо технологических преимуществ дают возможность заменять отдельные части, например изношенные. Недостатками таких стволов являются пониженная жесткость в месте соединения частей и трудность обеспечения в стыке надежной обтюрации пороховых газов.

Канал артиллерийского ствола состоит из двух частей: каморной (каморы) и ведущей (калиберной) (рис. 2.1).

Конфигурация каморы определяется в первую очередь принятым для данного орудия способом заряжания (рис. 2.4). В современных артиллерийских орудиях применяются два способа заряжания: гильзовое и картузное (безгильзовое). Гильзовое заряжание делится на унитарное и раздельное.

Унитарное заряжание применяется для полевых орудий калибра менее 122 мм, а для корабельных зенитных и танковых до 130 мм включительно. Раздельно-гильзовое заряжание обычно применяется для калибров 122... 152,4 мм и в орудиях с переменным зарядом. Для орудий большего калибра применяется картузное (безгильзовое) заряжание; в этом случае необходим затвор со специальным упругим обтюратором.

Независимо от способа заряжания и соответствующей ему конструкции каморы к ней предъявляются повышенные требования по соосности с ведущей частью канала и по чистоте обработки.

Рис 2.4. Схемы камор артиллерийских стволов для унитарного (а), раздельно-гильзового (6), картузного (в) заряжания и для гладкостенных стволов (г) танковых и противотанковых пушек.

1 - основной конус, 2 - переходный конус, 3 - цилиндрический участок, 4 - конус врезания, 5 -обтюраторный конус, 6 - дополнительный конус. 7 - упорный конус

Первое требование связано с исключением перекоса снаряда, что может привести к распатронированию при заряжании или к прорыву пороховых газов вперед снаряда (это резко увеличивает износ направляющей части канала). Второе требование обусловлено облегчением экстракции гильзы; шероховатость поверхности каморы должна находиться в пределах Rz < 3,2 мкм, Ra < 0,63 мкм.

В большинстве видов автоматического оружия начало извлечения гильзы происходит в период, когда давление пороховых газов в стволе еще недостаточно велико. Оно прижимает гильзу к стенкам каморы (патронника). В некоторых типах оружия силы трения, возникающие между гильзой и патронником, могут быть настолько большими, что при извлечении гильзы произойдет ее поперечный разрыв или повреждение закраины гильзы выбрасывателем. Для уменьшения указанных сил трения иногда применяются канавки Ревелли, которые, создавая противодавление на некоторой части наружной поверхности гильзы, облегчают ее извлечение. Канавки Ревелли представляют собой продольные выемки на поверхности патронника, включая его скат и пульный вход (рис. 2.5). Выемки не должны доходить до казенного среза ствола, чтобы не было прорыва пороховых газов назад. Ввиду сложности изготовления, быстрого загрязнения и затруднений при чистке канавки Ревелли применяются редко.

В соответствии с назначением и типажом ведущей части канала ствола и ведущих элементов снаряда необходимо обеспечить:

требуемые характеристики устойчивости снаряда на траектории (скорость вращения, отсутствие недопустимых возмущений при выходе из канала и др.);

безотказное функционирование снаряда при движении его по каналу (сохранность всех частей снаряда и его снаряжения, надежное взведение инерционного взрывателя и т. д.);

минимально допустимый износ ведущей части канала и тем самым приемлемую живучесть ствола;

Рис. 2.5. Камора с канавками Ревели

надежную обтюрацию пороховых газов как в новом стволе, так и в имеющем некоторый допустимый износ;

максимально возможную производственную технологичность ствола и снарядов и удобство эксплуатации орудия.

Существуют несколько способов ведения снаряда по каналу. Наибольшее распространение имеет способ ведения снаряда по нарезам цилиндрического канала при помощи ведущих поясков снаряда из пластичного материала. Как возможную разновидность его можно назвать способ, при котором снаряд имеет готовые выступы под нарезку канала. Для танковых и противотанковых пушек получил распространение способ ведения снаряда по гладкому каналу при помощи поддона снаряда, который отделяется от снаряда при выходе его из канала.

Форма, число, глубина и ширина нарезов выбираются в зависимости от конкретных условий взаимодействия нарезной части канала и ведущих элементов снаряда не только в новом, но и в изношенном стволе и определяются, в основном, назначением, мощностью и конструктивными данными орудия и снаряда (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Характеристика нарезов.

| Калибр, мм | Тип, индекс орудия | Число нарезов, n | Крутизна нарезки | Ширина нареза, а, мм | Ширина поля, в, мм | Глубина нареза, t, мм | |

|

| ||||||

| АЗП61-К | 6° | 4,76 | 2,50 | 0,45 | |||

| ПП ЗИС-2 | 7° 10' | 5,35 | 2,10 | 0,75 | |||

| 76,2 | ЗП | 6°24' | 5,25 | 3,30 | 0,75 | ||

| ПП Д-44 | 7° 10' | 7.60 | 3,62 | 0,85 | |||

| ЗПКС-1 | 7°10' | 7.60 | 3.62 | 0,85 | |||

| ЗПКС-19 | 5°59' | 5.30 | 2,55 | 1,50 | |||

| ГМ-30 | 4°59'-9°41' | 18* | 7,60 | 3,04 | 1,01 | ||

| ГД-30 | 3°57'-°101 | 25* | 6.60 | 4,00 | 1,00 | ||

| П А-19 | 7° 10' | 6.21 | 2,49 | 1,01 | |||

| ЗП КС-30 | 6° | 8,30 | 6,29 | 2.70 | |||

| 152,4 | ГД-1 | 3°54'-8055' | 20* | 6.97 | 3,00 | - | |

| ПМ-46 | 6° | 6,00 | 4,20 | 2,70 | |||

| 152,4 | ПГ М-47 | - | - | 5.97 | 4,00 | 1,50 | |

| 152,4 | Г-П МЛ-20 | 7° 10' | 6,97 | 3,00 | 1,50 | ||

| 152,4 | П2А36 | 7°10' | 6.71 | 5,26 | 3,30 | ||

| 203,2 | ГБ-4 | - | 20* | 7.00 | 2,95 | 2,00 |

Примечание. * Длина хода нареза у дульного среза

Рис. 2.6 Форма нарезов

В отечественной артиллерии применяется нарезка прямоугольной формы с гранями, параллельными радиусу, проведенному через середину нареза (рис. 2.6).

При выборе числа и размеров нарезов необходимо обеспечить не только прочность нарезов, но и прочность выступов ведущих поясков - противоречивое требование, предусматривающее оптимизационное решение. С учетом существующего опыта отработки и эксплуатации артиллерийских орудий число нарезов п в первом приближении может быть принято по эмпирическому соотношению:

n = (3...4)d, (2.1)

где d - калибр в сантиметрах, причем

меньшее значение предпочтительнее для гаубиц. Найденное таким образом число нарезов из технологических соображений округляется до кратного четырем (лучше восьми), и далее определяется суммарная ширина поля Ъ и нареза а:

a + b =  d/n. (2.2)

d/n. (2.2)

Соотношение между шириной нареза а и шириной поля Ъ выбирается из соображений равнопрочности выступов пояска и нарезки и связывается эмпирически с величиной начальной скорости снаряда Vо. Так, для гаубиц рекомендуется а = (1,6...2,5)b; для систем с Vo = 800...1000 м/с, а = (1,5...1,8)b, для более мощных пушек с Vo > 1000 м/с а = (1,1..1,4)b. Во всех случаях ширина поля должна быть более 3 мм и не менее 1,5t. Уменьшение соотношения а/b уменьшает износ ствола, но резко увеличивает вероятность срыва снаряда с нарезов. Глубина нарезов для современных стволов устанавливается из соотношения t = (0,01...0,025)d, причем для гаубиц t = 0,01d.

Применение 2 %-ной (t = 0,02d) глубины нареза увеличивает живучесть ствола примерно в 2 раза по сравнению с 1 %-ной, но вызывает уменьшение начальной скорости снаряда на 2...3 %. Считают, что для орудий с Vо < 800 м/с t = (0,01...0,015)d, для орудий с Vo > 800 м/с, t = (0,015...0,025)d радиус закругления полей и нарезов принимается в пределах г = (2...3) мм.

Таким образом, при выборе числа и размеров нарезов приходится сталкиваться с рядом противоречивых требований, для удовлетворения которых необходимо ориентироваться на имеющийся опыт создания работоспособных конструкций.

Рис 2.7 Крутизна нарезов

В зависимости от угла наклона нарезов к оси канала ствола нарезка может быть трех типов (рис. 2.7):

постоянной крутизны 1; характеризуется постоянным углом наклона нарезов;

прогрессивной крутизны 2; характеризуется увеличивающимся к дульному срезу углом наклона нарезов;

смешанной крутизны J; имеет участки постоянной крутизны в дульной части или в начале нарезов, а на остальной длине - прогрессивную крутизну.

Крутизна обычно выражается длиной хода нареза в калибрах л, то есть

расстоянием (в калибрах) по оси ствола, на котором нарез делает один полный оборот:

(2.3)

(2.3)

где Н- длина хода нареза;

d - калибр;

a = arctg ( ) - угол наклона нареза.

) - угол наклона нареза.

Главным преимуществом нарезки постоянной крутизны является ее технологичность. Применение нарезки прогрессивной и смешанной крутизны диктуется необходимостью снизить давление на боевую грань нарезов и сместить его максимум относительно максимума давления пороховых газов. Такое смещение благоприятно влияет на износ боевых граней и истирание ведущего пояска, а, следовательно, и на эрозионный износ канала ствола. Кроме того, нарезка прогрессивной крутизны дает возможность обеспечить требуемый угол наклона нарезов в дульном срезе у короткоствольных орудий без значительного повышения величины усилия на боевую грань нареза. Примером могут служить гаубицы М-30, Д-ЗО, Д-1 (табл. 2.1).

При проектировании ведущей части канала нужно обеспечить необходимую по условию устойчивости полета снаряда крутизну нарезов в дульном срезе сечении ствола  которая определяется из внешней баллистики. Вопрос выбора крутизны нарезки в дульной части ствола усложняется для орудий, имеющих переменные заряды и различные типы снарядов. В этом случае крутизна нарезки должна определяться при сочетании заряда и снаряда, для которого величина аэродинамического коэффициента является наибольшей. Для авиационных пушек при расчете крутизны нарезки следует учитывать в скорости снаряда и скорость самолета

которая определяется из внешней баллистики. Вопрос выбора крутизны нарезки в дульной части ствола усложняется для орудий, имеющих переменные заряды и различные типы снарядов. В этом случае крутизна нарезки должна определяться при сочетании заряда и снаряда, для которого величина аэродинамического коэффициента является наибольшей. Для авиационных пушек при расчете крутизны нарезки следует учитывать в скорости снаряда и скорость самолета

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 6877; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!