КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

I и II Государственные думы

|

|

|

|

Подавление восстаний в декабре 1905 г. явилось исходным пунктом для наступления контрреволюционных сил. Правительство передвинуло значительную часть войск из пограничных округов во внутренние районы страны. По требованию «Совета объединенного дворянства» - политического центра крепостников-помещиков, созданного ими в мае 1906 г.,- были учреждены военно-полевые суды.

Витте в качестве главы правительства уже не удовлетворял черносотенную верхушку. Накануне открытия Думы царь заменил его консервативным сановником Горемыкиным, который в свою очередь оказался лишь промежуточной фигурой, подготовив переход власти к ставленнику «объединенного дворянства» - министру внутренних дел Столыпину.

Усиливая репрессии, царизм одновременно прибегал к политическому маневрированию. Еще в дни вооруженного восстания - 11 декабря 1905 г.- был опубликован подготовленный Витте закон о выборах в Государственную думу. Как и манифест 17 октября, это было уступкой, вырванной у самодержавия революцией. Правящие верхи при этом отнюдь не собирались ни выполнять общенародное требование всеобщего избирательного права, ни поступаться властью в пользу Думы.

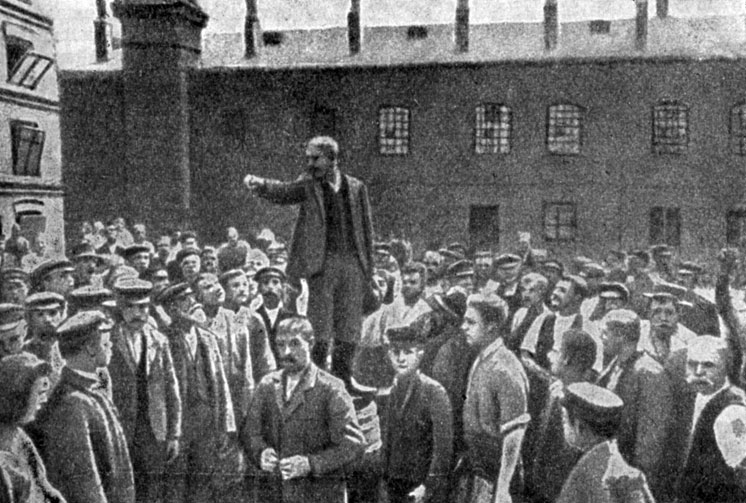

Митинг рабочих в Лодзи во время локаута. Фотография. 1906 г.

Их план состоял в ином: опереться в Думе на либеральную буржуазию, а также на сравнительно многочисленное представительство от крестьян, с тем чтобы, используя монархические иллюзии крестьянства, направить его против пролетариата. Этим политическим расчетом определялась и избирательная система, введение, я «виттевским законом». Большая часть населения России - женщины, молодежь до 25 лет, военнослужащие, некоторые народности вовсе не получили избирательных прав. С помощью ряда ограничений не допускались к выборам три четверти пролетариата. Выборы не были ни прямыми, ни равными. Все избиратели делились по сословно-имущественному признаку на отдельные разряды - курии. В то время как в помещичьей, землевладельческой курии один выборщик приходился на 2 тыс. избирателей, в городской курии (буржуазия, мелкая буржуазия, небольшая группа более обеспеченных рабочих) одного выборщика выбирали 7 тыс., в крестьянской - 30 тыс. и в рабочей - 90 тыс. избирателей. Для рабочих были установлены трехстепенные выборы, для крестьян - четырехстепенные; царской администрации предоставлялась таким образом возможность устранения революционных элементов и проведения в Думу самых консервативные и политически неразвитых представителей деревни. «Серячок выручит»,- говорили царские сановники. Либералы же рассчитывали, что крестьянские депутаты пойдут за ними.

Поражение пролетарского авангарда в декабре 1905 г. возродило в среде кадетов надежду на возможность повернуть Россию с революционного пути на путь верхушечных реформ. Открыто провозгласив себя в начале 1906 г. сторонниками конституционной монархии, кадеты вместе с тем для обмана масс прибавили к прежнему названию своей партии новое наименование - «партия народной свободы» - и не скупились на демагогические обещания во время избирательной кампании.

Выборы в Государственную думу бойкотировались авангардом пролетариата. Большинство мест получили кадеты. Но это была мнимая победа, явившаяся результатом правительственного террора, который помог кадетам объединить недовольных царизмом избирателей. «Историческая роль кадетов,- писал в связи с итогами выборов В. И. Ленин,- переходная, минутная роль. Они падут вместе с неизбежным и быстрым падением конституционных иллюзий...» (В. И. Ленин, Победа кадетов и задачи рабочей партии, Соч., т. 10, стр. 196.) Вскоре после открытия Первой Государственной думы (27 апреля 1906 г.) кадеты потерпели первое ощутительное поражение: им не удалось, несмотря на все усилия, включить в свою фракцию депутатов от крестьян; эти депутаты образовали отдельную фракцию трудовиков («Трудовую группу»), в состав которой вошли и некоторые интеллигенты народнического толка.

Трудовики не имели четкой политической линии. Они нередко склонялись на сторону либеральной буржуазии. Но вместе с тем они отражали стихийный напор крестьянских масс, требовавших безотлагательно решить самый острый для них земельный вопрос.

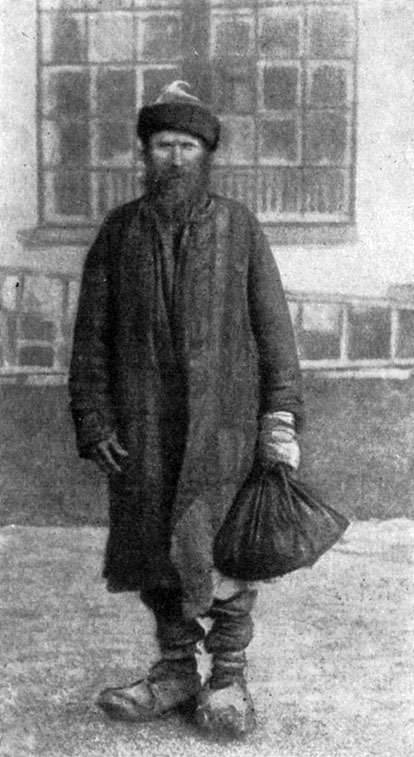

Крестьянин - ходок в I Государственную думу. Фотография. 1906 г.

Обсуждение этого вопроса находилось в центре работы Думы. Кадеты внесли свой аграрный проект, который предусматривал принудительное отчуждение лишь части помещичьих земель за плату по «справедливой» оценке. Это была попытка повторить реформу 1861 г.: с помощью небольшой и к тому же щедро компенсируемой уступки спасти помещиков от крестьянской революции. Трудовики противопоставили кадетскому проекту свой проект («проект 104-х»), Главным положением его была передача всей земли народу - образование общенародного земельного фонда, из которого могли бы получать землю по уравнительным нормам все обрабатывающие ее своим трудом. Трудовики рассматривали уравнительное распределение земли как залог освобождения крестьян от всякой, в том числе капиталистической, эксплуатации. За этой утопической оболочкой скрывалось революционное содержание - стремление ликвидировать помещичье землевладение. Правда, трудовики в принципе не отказывались от вознаграждения помещиков за счет государства. Они не связывали свой проект и с победой революции. Но эта связь объективно вытекала из их проекта, предусматривавшего, в частности, передачу подготовки и осуществления реформы в руэдн земельных комитетов, избранных на местах всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. Именно это предложение вызвало наиболее яростные нападки не только правого крыла Думы, но и кадетского «центра».

Революционные требования крестьянства решительно поддерживались пролетариатом, его большевистским авангардом. В ряде статей, написанных в первые месяцы революции, а затем в докладе на IV съезде РСДРП (апрель 1906 г.) В. И. Ленин всесторонне обосновал большевистскую аграрную программу. В отличие не только от программы кадетов, но и от проекта трудовиков это была последовательно революционная и до конца демократическая программа. Большевики стояли за безвозмездное отчуждение всех помещичьих земель, за немедленный переход их в руки крестьянских революционных комитетов, за национализацию всей земли. Необходимым условием национализации В. И. Ленин считал свержение монархии и установление власти временного революционного правительства. Ленинская аграрная программа была рассчитана на использование революционных возможностей крестьянства, на доведение до конца буржуазно-демократической революции. Осуществление этой программы создало бы в свою очередь благоприятные условия для перехода к революции социалистической.

В июне 1906 г. в Думе начались прения по аграрному вопросу. Сведения о том, что происходит в стенах Таврического дворца (где заседала Дума), проникали и в деревни. Ходоки с наказами и «приговорами» сельских сходов, содержавшими требование безотлагательно решить вопрос о земле, прибывали в Петербург из самых далеких мест. Особую тревогу в правящем лагере вызывал рост крестьянского движения.

Большевистская газета «Волна» с текстом резолюции В. И. Ленина («Карпова»).

Расчеты на примирение крестьян с помещиками терпели явную неудачу. Царизм решил разогнать Думу, продемонстрировав этим свое твердое намерение не допускать каких-либо 8 июля 1906 г. Дума была распущена, покушении на помещичью собственность, а здание ее оцеглено войсками. Депутаты-кадеты, пытаясь спасти свой престиж перед избирателями, собрались на частное совещание в Выборге и, идя навстречу предложению трудовиков, подписали воззвание к населению, которое призывало к «пассивному сопротивлению» (не давать рекрутов, не платить податей, не признавать займов). Но, опубликовав воззвание, кадеты испугались сделанного ими шага и вскоре официально отказались от выборгского манифеста.

Не трусливая оппозиция либералов, а продолжающаяся революционная борьба народа вынудила правительство провести осенью 1906 г. новые выборы в Думу.

Анализируя ход революции и изменившееся соотношение сил, большевики пришли к выводу о необходимости перехода от тактики бойкота Думы к использованию думской трибуны для разоблачения царизма и буржуазии. Осуществление этой тактики создавало новые возможности для упрочения союза рабочего класса с крестьянством.

Состоявшийся в апреле-мае 1907 г. V съезд РСДРП продемонстрировал усиление большевистского влияния в рабочем классе. По центральному вопросу - об отношении РСДРП к непролетарским партиям - с докладом выступил В. И. Ленин. Съезд призвал партию к непримиримой борьбе с реакционными черносотенными партиями и последовательному разоблачению либерально-монархических партий, в первую очередь кадетов. По отношению к мелкобуржуазным партиям - трудовикам, эсерам и др., которые в той или иной степени выражали интересы революционной демократии, РСДРП могла идти на временные тактические соглашения (тактика «левого блока»), неустанно разоблачая вместе с тем псевдосоциалистический характер этих партий. Съезд принял большевистскую резолюцию об отношении РСДРП к Государственной думе и о задачах думской социал-демократической фракции. II Государственная дума, открывшаяся 20 февраля 1907 г., обнаружила еще более глубокое размежевание классовых сил в стране. Численно возрос правый фланг. Кадеты потеряли почти половину прежнего количества мест. Особенно ослабели их позиции в деревне. Среди выборщиков по рабочей курии не было ни одного кадета.

«Проект новой Думы». Карикатура из польского журнала «Новы свят». 1906 г.

Левое крыло Думы составляло около двух пятых всех депутатов. «Вторая Дума - левее первой Думы,- писал В. И. Ленин.- Во второй Думе гораздо больше социал-демократов и больше революционных демократов (социалисты-революционеры и часть трудовиков). Первая Дума была Думой надежд на мирный путь.

Арестованные социал-демократы - депутаты II Государственной думы. Фотография. 1907 г.

Вторая Дума - Дума острой борьбы между черносотенным царским правительством и представителями массы, массы пролетариев, сознательно добивающихся свободы ради борьбы за социализм,- массы крестьянства, стихийно подымающегося против крепостников помещиков» (В. И. Ленин, Вторая Дума и задачи пролетариата, Соч., т. 12, стр. 132-135.).

Выступления рабочих и крестьянских депутатов превращались в политическую демонстрацию против царизма. Кадетская тактика «бережения Думы» - сохранения ее ценой любых уступок - потерпела крах, лишь ускорив отход трудовиков от либералов и подорвав конституционные иллюзии мелкой буржуазии. В этих условиях «виттевская» Дума стала ненужной и опасной для правящих верхов.

Правительство перешло к осуществлению плана, продиктованного «Советом объединенного дворянства». 1 июня 1907 г. против социал-демократической фракции было выдвинуто провокационное обвинение в «заговоре». В ночь на 3 июня последовал арест членов социал-демократической фракции. Одновременно правительство объявило о роспуске Думы и издало новый, несравненно более реакционный избирательный закон. Тем самым царизм грубо нарушил одно из главных положений манифеста 17 октября: никакой новый закон не может быть принят без одобрения Думы. Этот акт правительства был равносилен государственному перевороту. Страна вступила в период политической реакции.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 616; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!