КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура взаимосвязей между подходами Г. С. Альтшуллера, А. Захарова и Д. Хокинса

|

|

|

|

Неожиданные аналогии

Тел. 8-813-75-4-43-73, 8-813-75-2-98-85, 8-813-75-2-28-61

СПИСОК ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Газеты:

«Российская газета»,

«Налоги»,

«Финансовая газета»,

«Экономика и жизнь»,

«Финансовая газета»,

«Экономика и учет труда».

Журналы:

«Аудитор», «Налоговый вестник»

«Бухгалтерский учет», «Финансы»,

«Главный бухгалтер», «Главная Книга»

«Налоги», «Российский налоговый курьер»,

«Налоги и платежи», «Консультант»

«Бухгалтерский учет и налоги», «Эксперт»

«Консультант бухгалтера», «Бухгалтерский вестник»

А.Захаров

Аннотация

Изучение книги Д.Хокинса On Intelligence [1] привело к неожиданной, но плодотворной аналогии - кора головного мозга и ТРИЗовская картотека оказались аналогичны по структуре и функционированию.

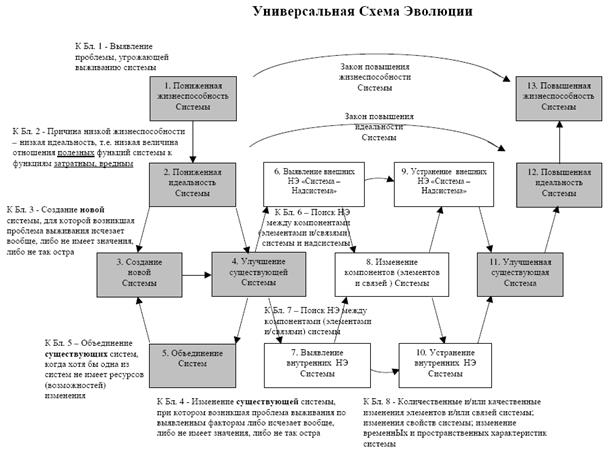

Выявление прогнозирующего механизма коры и использование программы USESoft (компьютерная реализация Универсальной Схемы Эволюции), как аналога этого прогнозирующего механизма, показывает возможное направление разработки системы Искусственного Интеллекта.

Содержание

2. Д.Хокинс – «встреча с чудом»

3. Разработка модели «структура и функционирование коры головного мозга»

4. Картотека как аналогия коры головного мозга

5. Модель коры головного мозга: иерархия и структура

6. Картотека как внешняя память исследователя. Кора и картотека – альтернативные системы.

7. Кора и картотека – аналогия функционирования

8. Черты системы Искусственного Интеллекта

9. Заключение

1. Структура взаимосвязей между подходами Г.С.Альтшуллера, А.Захарова и Д.Хокинса

2. Д.Хокинс – «встреча с чудом»

Есть в Теории развития творческой личности (ТРТЛ[2]) понятие – «встреча с чудом», т.е. встреча с каким-нибудь событием, явлением, человеком, книгой и т.д., оставляющим сильное впечатление на всю жизнь. Или даже больше – встреча, практически изменившая жизнь. Бывает, что достаточно одного такого события, а иногда их требуется несколько, разделенных каким-то временем, когда нарабатывается как бы «критическая масса» событий.

Именно последнее произошло с Джеффом Хокинсом, всемирно известным специалистом-компьютерщиком и предпринимателем.[3] Его слова так и просятся в хрестоматию по ЖСТЛ:

... у меня есть страсть, которая предшествовала интересу к компьютерам, та, которую я рассматриваю даже более важной. Меня очень интересует мозг. Я хочу понять - как мозг работает, причем, не только с философской точки зрения, не только в общем виде, а во всех подробностях, с инженерной точки зрения.

Мое желание – не только понять, что такое интеллект и как мозг работает, а как построить машину, которая работала бы так же. Я хочу построить действительно разумные машины. (01)

Когда я, еще подростком, много лет назад впервые заинтересовался мозгом, я пошел в местную библиотеку поискать хорошую книгу, которая объяснила бы, как мозг работает. Но поиск обернулся ничем. Не было не только плохих или бездоказательных книг, вообще ничего не было! Это было необычно... Я понял, что ни у кого нет идей о том, как на самом деле работает мозг. (08)

Потом наступил перерыв: юношеский интерес – это хорошо, но получение серьезного образования не повредит. В 1979 г. получен диплом инженера-электрика Корнуэльского университета. В этом же году я встретил то, что уже реально изменило направление моей жизни – сентябрьский выпуск[4] журнала Scientific American, полностью посвященный мозгу. Этот номер вновь зажег мой детский интерес. Но попытки заинтересовать Intel (обращение к Гордону Муру!) и Лабораторию Искусственного Интеллекта MIT[5] успеха не принесли... (11-13)

Снова перерыв – серьезная и успешная работа в компьютерной области. Но, в конце концов, снова возвращение к теме мозга.

Опять типовые шаги ЖСТЛ! С чего должен начать энтузиаст? Правильно, со сбора и оценки информации.

3. Разработка модели «структура и функционирование коры головного мозга»

«С 1986 года я прочитал сотни статей анатомов и физиологов, философов и лингвистов, программистов и психологов. Специалисты из многих областей упорно писали о процессе мышления и об интеллекте. Каждая область имела свой собственный круг журналов и каждый использовал свою собственную терминологию.

День за днем читая научные статьи, выстраивая свою историю интеллекта, наблюдая «развивающиеся миры» ИИ и нейросетей, я понял, что тону в деталях. Это была бесконечная вереница фактов, которые надо изучить или о которых надо прочитать, но я не получал никакого ясного понимания того, как мозг работает или даже что он вообще делает.»[6] (33)

Совсем неудивительно, что после знакомства с валом фактов, их интерпретацией на множестве «языков и диалектов», Д.Хокинс пришел к категорическому обобщающему выводу: «История показывает, что лучшие решения научных проблем просты и изящны. Хотя детали могут быть неприступны и путь к законченной теории может быть трудным, но окончательная структура концепции вообще-то проста». (34)

Так Д.Хокинс своей работой фактически пришел к формулировке идеальности в ее приложении к науке. Это, по-моему, характеризует его высокий исследовательский уровень, позволяет с доверием относиться к его рассуждениям и построениям.

«При внимательном изучении мы обнаруживаем, что мозг – не случайное нагромождение. В нем много организованности и структуры, но мы не можем только интуитивно постигнуть работу целого, способом, которым из черепков, подходящих друг к другу, можно собрать разбитую вазу.

Неудача возможна не из-за того, что недостаточно данных или недостаточно правильных данных; то, что нам нужно – это изменить взгляд. При правильной структуре детали приобретут смысл и станут управляемыми». (34)

«Чтобы найти и построить новую научную структуру, необходимо искать самые простые идеи, способные к объединению и объяснению того, что было до этого большим количеством «рассыпаных» фактов». (137)

Опять идеальность «по-ТРИЗовски», перекликающаяся со словами И.Гиббса, отметившего, что «... одной из принципиальных целей теоретического исследования в любой области знания является поиск такой точки рассмотрения, с которой объект представляется в его величайшей простоте».[7] Опять и опять – нужна правильная структура, нужен новый взгляд на то, что уже существует.

История развития науки дает нам подобные примеры во множестве:

§ Птолемей à Коперник

§ Ньюлендс и др. à Менделеев

§ Томсон и Резерфорд à Бор

Причины успеха Г.С.Альтшуллера в создании ТРИЗ тоже в новом взгляде на эволюцию техники: в отказе от изучения психологии изобретателя и в переходе к изучению объективных законов развития техники.

Возвращаясь к теме ТРТЛ, увидим, что Д.Хокинс выбрал и тему-цель[8] соответствующую – выяснить, как работает кора головного мозга, построить теорию интеллекта, а на ее основе – создать разумные машины.

В ярких красках описывает Д.Хокинс попытки разобраться, как работает мозг, как создается новая теория - работа похожа на составление гигантской1картинки-мозаики из тысяч кусочков. Причем:

§ Многие кусочки могут иметь изображение с обеих сторон, но только одно нужное.

§ У кусочков самые разнообразные формы, поэтому нет уверенности, удасться ли соединить их в картинку.

§ Многие кусочки не войдут в окончательную картинку, но неизвестно – какие именно и сколько их.

§ Каждый месяц появляются новые кусочки и некоторые старые кусочки заменяются новыми.

§ Вы понятия не имеете, на что будет похож результат; хуже того, у Вас даже могут быть некоторые идеи, но они могут оказаться неправильными...[9] (106-107)

4. Картотека как аналогия коры головного мозга

Вот какая параллель возникла при знакомстве с процессом создания новой теории интеллекта «по Хокинсу». Если обратиться к работе «ТРИЗовская картотека: история создания, сбор и обработка информации, результаты применения»,[10] то нетрудно увидеть в сборе множества несвязанных по началу фактов и попытках найти скрытую структуру аналогию составлению картинки из кусочков.

После накопления нескольких сотен карточек начали появляться группы фактов и явлений, похожих по объекту, по способу, по цели описанного процесса и т.д. Становящиеся все более многочисленными группы требовали упорядочения, что обычно делается с помощью классификации. Потребность в классфикации появляется тогда, когда разнообразие грозит превратиться в хаос.

Карточки (факты) с одинаковыми классификационными шифрами анализировались: что же в них такого общего, почему они оказались вместе? Здесь начиналось самое интересное – проявление скрытой общности. По сути, проявление картинки-«мозаики», описывающей разнокачественные системы (техника, производство, общество, природа) вот с такими характристиками:

§ единство систем и законов их эволюции - универсальность

§ повышение жизнеспособности (или устойчивости) - главная цель эволюции.

Процесс сбора (факты о явлениях в природе, обществе, прроизводстве и технике) и классификации («воронка-фильтр») информации, а также результат обработки этой информации в виде УСЭ:

| |||

|

5. Модель коры головного мозга: иерархия и структура

Хочу сделать замечание насчет размера картинки, гигантской, по словам Д.Хокинса. Такая, вроде бы, безобидная характеристика рождает сильную психологическую инерцию, заставляет думать о сверхсложной системе. Но вспомним, что сам Д.Хокинс подчеркнул, что «... лучшие решения научных проблем просты и изящны».

Это значит, что выявилось противоречие! Формулируем:

§ картинка должна быть действительно гигантской – вспомним о бесконечном потоке данных на тысячах кусочков;

§ картинка должна быть небольшой – ведь «... лучшие решения научных проблем просты и изящны».

И решаем. С помощью подсказки И.Гиббса о «... поиске такой точки рассмотрения, с которой объект представляется в его величайшей простоте», находим типовое решение - это одна и та же небольшая картинка, но она повторяется многократно, т.е. структура должна быть иерархической.

С точки зрения принципов эволюции организации систем поняты причины иерархичности - сложные структуры с большим количеством элементов теряют устойчивость.[11]

Кстати, есть красивая и простая аналогия для предложенного решения – шифровальная решетка. Квадрат «10х10» с вырезанными окошками, через которые на бумагу вписываются буквы текста. Четыре поворота решетки и на бумаге нечитаемый текст. Простая структура (решетка) + иерархия (4 слоя с поворотом) = хаос!

Теперь самое время обратиться к иерархии. К вопросу - почему кора головного мозга построена как иерархия? - Д.Хокинс обращается неоднократно. Предлагаемый им ответ: «Иерархическая структура [12] коры хранит модель иерархической структуры реального мира. И именно только потому, что кора построила модель мира, можно представлять себе мир, двигаться в нем и прогнозировать будущее. (125, 137)

6. Картотека как внешняя память исследователя. Кора и картотека – альтернативные системы

Продолжу иерархические изыскания. И, хотя боязно, представлю сравнение строения коры мозга и... картотеки. Да, коры мозга (самой сложной системы в природе) и сравнительно простеньких картонно-электронных карточек, несущих на себе факты, отклассифицированные по вполне обозримой и довольно простой схеме иерархически связанных понятий. Но, иерархическая структура фактов картотеки хранит модель иерархической структуры реального мира. [13] Посмотрим на картотеку более внимательно.

Два первых раздела ее классификации: 100 – природа и 20000 – общество. Любой факт всегда может быть классифицирован по самому верхнему уровню каждого из разделов. В картотеке такой шифр будет выглядеть: 100.20000.300000. А вот и наглядный пример карточки с таким шифром:

| Общество должно стать независимым от технологии элементарных потребностей. Должны быть решены фундаментальные проблемы любой цивилизации: продовольствие, одежда, транспорт, а также начало жизненного пути, распределение благ, охрана здоровья и достояния. С.Лем. Сумма технологии. М, «Мир», 1968, http://lib.ru/LEM/summa.htm 100.20000.300000 Далеко не случайно, что самые общие вопросы триады «Природа – Общество Задача» осмысливал и приводил возможные решения Станислав Лем, один из величайших современных философов. |

Теперь подробно 3-й раздел классификационной иерархии:

Задача – 3 (1 уровень классификации)

Поиск – 31 (2 уровень классификации)

Решение - 32

МПиО и другие методы – 321 (3 уровень классификации)

ТРИЗ – 322

ЗРТС – 3221 (4 уровень классификации)

Вепольный анализ, стандарты - 3222

АРИЗ - 3223

Информационный фонд - 3224

Решатель – 33 (2 уровень классификации)

Порядок обработки факта для картотеки по 3-му разделу классификационной иерархии.

1. Факт[14] поступает от внешних источников информации (публикации в научной и научно-популярной литературе, Интернет и др.).

2. Факт оценивается по признакам 4-го уровня классификации (ЗРТС, Вепольный анализ и Стандарты, АРИЗ, Информационный фонд)

3. Если у факта признаки 4-го уровня:

3.1. Присутствуют - происходит переход

§ вниз на 5-й и 6-й уровни классификационной иерархии (детализация инструментов ТРИЗ – выбирается шифр для конкретного закона, класса стандартов, подраздела АРИЗ, вида приема или эффекта) и

§ вверх, на 3-й (факт классифицируется как решение, сделанное с помощью ТРИЗ), на 2-й (факт классифицируется как поиск или как решение), на 1-й (факт классифицируется как относящийся к задаче)

3.2. Отсутствуют - переход наверх на 3-й уровень классификационной иерархии (факт классифицируется как решение, сделанное с помощью МПиО или другими неалгоритмическими методами), а затем на 2-й и на 1-й.

Еретический вывод № 1: картотека – это внешняя и, как показывает анализ – альтернативная, память исследователя! Смотрите, как интересно получается, явное взаимодополнение:

| Качества, характеристики памяти | В коре мозга | В картотеке |

| Хранимый объем информации | Неограниченный | Ограниченный |

| Способность гарантированно, в любом количестве и в любое время объединить хранящиеся факты | Низкая | Высокая |

| Быстрота доступа к нужному факту | Низкая | Высокая |

| Наличие классификации | Нет | Есть |

| Работоспособность | Ограниченная | Неограниченная |

| Возможность повреждения | Высокая | Низкая |

| Возможность резервирования (копирования) | Низкая | Высокая |

| Возможность физического объединения с другими массивами | Низкая | Высокая |

| Необходимость внешнего куратора для обучения (наполнения фактами) | Куратор нужен для начала обучения | Куратор нужен всегда, но... |

Ересь № 2: в какой-то момент картотека, сделанная на электронном носителе, имеющая иерархическую систему классификации, «прошитая» внутренними гиперлинками и снабженная для сбора внешней информации сенсорами (т.н. технология сетевых агентов), перейдет в новое состояние – построит модель мира, в которую включит и модель самой себя...[15]

Главный признак «интеллектуальности» имеющейся на сегодня картотеки – она помогла найти структуру УСЭ. Можно возразить, что на самом деле факты отбирает, иерархическую классификацию создает и относит факты к ее критериям сам создатель картотеки. Но еще раз замечу – он только начинает сбор информации, разрабатывает и применяет классификацию к начальному массиву карточек.

После накопления «критической массы» процесс самоорганизуется – сама накопленная информация через шифры классификации указывает где и что искать, помогает увидеть аналогии между далекими областями, а самое главное, раз за разом, демонстрирует постоянство этапов и цель (конечный пункт) процесса эволюции. Так, когда начался сбор информации преимущественно по эволюции систем нетехнического характера, буквально замелькали слова – жизнеспособность, выживание, устойчивость или им близкие. Как говорится, «...надо было быть слепым, чтобы это не увидеть...».

Именно поэтому можно говорить, что картотека подсказала структуру системы Законов развития, которая позднее стала Универсальной Схемой Эволюции. В виде списка законов развития ТС (ЗРТС) Г.С.Альтшуллеру удалось «вытащить» из мира техники универсальные неустаревающие принципы. Но он, к сожалению, не пошел дальше – не предложил систему ЗРТС, не обобщил ЗРТС для нетехнических областей.

7. Кора и картотека – аналогия функционирования

На основе книги Д.Хокинса "On Intelligence" и цепочки «Список ЗРТС à Система ЗРТС à Универсальная Схема Эволюции» пересечение основных идей можно представить:

| Д.Хокинс | А.Захаров |

| Кора... организована как повторяющаяся иерархия. Мозг «не вычисляет» ответы на проблемы; он «вытягивает» ответы из памяти. Мозг делает лишь несколько шагов, чтобы «вытащить» что-то из памяти. Вся кора – это система памяти. | Картотека: факты и явления + классификация + иерархия. Картотека – это повторение организации и работы коры головного мозга человека, механическая модель памяти. |

| Клетки коры могут изучать и генерировать (выдавать, напоминать) последовательности образцов (паттернов), что является самым существенным для формирования инвариантных представлений и выработки прогнозов. Способ, которым Вы понимаете мир - это поиск инвариантной структуры в постоянно изменяющемся потоке на входе. (с. 84) | Инвариантная модель мира – это УСЭ, а вводимое в УСЭ описание конкретной системы - образ от органов чувств. Сравнение конкретной системы и инвариантной модели à прогноз развития конкретной системы. УСЭ – это максимально свернутая информация об эволюции всего сущего! Блоки УСЭ – это последовательность шагов (фаз, стадий) поведения систем. |

| Для предсказания будущих событий кора головного мозга должна хранить последовательности образцов. | Для предсказания будущих событий УСЭ хранит последовательность образцов. |

| Чтобы вызвать соответствующие воспоминания, кора должна восстановить образцы по их похожести прошлым образцам (автоассоциативный отзыв). | Чтобы вызвать соответствующие воспоминания, УСЭ должна восстановить образцы по их похожести прошлым образцам (автоассоциативный отзыв). В форме законов развития (взяты из ТРИЗ à дополнены и переструктурированы в УСЭ) представлены разные стороны эволюции систем. И теперь, когда появляется необходимость исследовать эволюцию какой-либо сегодняшней системы, мы переносим похожесть эволюции прошлых образцов (систем) на сегодняшнюю систему. |

| И, наконец, воспоминания должны быть сохранены в инвариантной форме так, чтобы знание прошлых событий могло быть применено к новым ситуациям, которые являются подобными, но не идентичными прошлому. (с. 105) | Воспоминания о прошлой эволюции должны быть сохранены в инвариантной форме так, чтобы знание прошлых событий могло быть применено к новым ситуациям, которые являются подобными, но не идентичными прошлому. УСЭ и есть инвариантная форма прошлых событий. Инварианты Схемы могут быть применены «... к новым ситуациям, которые являются подобными, но не идентичными прошлому». |

8. Черты системы Искусственного Интеллекта

Все вышесказанное позволяет предположить, что проблема создания реального Искусственного Интеллекта (ИИ) будет решена с помощью подхода в виде УСЭ или очень близкого.

Ересь № 3. Вообще-то, в середине 70-х гг. прошлого века Искусственный Интеллект был создан. На сегодня он частично компьютеризирован, частично работет в ручном режиме, т.е. при участии человека.

Прошу уважаемого читателя воспользоваться слегка перефразированным советом Гиббса, и «... найти такую точку рассмотрения, с которой известный объект предстанет в новом свете».

Так вот, этот ИИ, решающий ЕДИНООБРАЗНО большинство задач, называется ТРИЗ.

Осталось структурировать ТРИЗ, а это и есть УСЭ или в компьютерном оформлении - USESoft, а затем вытеснить человека-решателя из системы «USESoft + Человек». Кстати, недавний эксперимент показал: в части решения проблем USESoft может пройти тест Тьюринга...

9. Заключение

В качестве заключения проведу анализ приведенных идей по рекомендациям Г.С.Альтшуллера – «Как излагать новое в ТРИЗ»[16]

| Что было в данной области до ТРИЗ? | Рекомендации по ведению и использованию картотек в научной работе, в библиотечном деле. Чаще всего, главная цель подобных картотек – собрать и сохранить факты и сведения об источниках. |

| Что было в ТРИЗ по этой теме до данной работы? | Рекомендации по ведению и использованию картотек ТРИЗовской направленности.[17] |

| Кому предназначена данная конкретная статья? | Специалистам ТРИЗ, ведущим поиск направлений развития ТРИЗ |

| Какова цель статьи? | Заинтересовать специалистов ТРИЗ, показав аналогию коры головного мозга человека и ТРИЗовской картотеки |

| Какой новый материал привлечен для разработки? | Теория строения и функционирования коры головного мозга человека, представленная Джеффом Хокинсом в книге «Об Интеллекте» |

| Какая методика работы использована? | Научный метод: Наблюдения – сбор и классификация фактов Гипотеза – структуры и функционирование коры головного мозга и ТРИЗовской картотеки аналогичны Предсказание – результатом функционирования (использования) ТРИЗовской картотеки должна быть модель иерархической структуры реального мира Эксперимент: § разработка Универсальной Схемы Эволюции при использовании ТРИЗовской картотеки, § разработка на основе УСЭ и использование компьютерной программы USESoft |

| Что установил автор? | Иерархическая структура фактов картотеки хранит модель мира |

| Что автор предлагает? | Ближний прогноз развития ТРИЗ: построение теории эволюции, в которую ТРИЗ войдет как подсистема. Дальний прогноз развития ТРИЗ: построение механизма реализации теории эволюции – системы Искусственного Интеллекта. |

| Что представляет собой статья - информацию о догадке или руководство к практическому действию? | Руководство к практическому действию: § нужна массовая проверка теоретической базы в виде УСЭ и § профессиональная доработка компьютерной программы USESoft |

| Если речь идет о действиях, подготовлены ли они инструментально? | Действия подготовлены инструментально: § имеется теоретическая часть УСЭ и практика ее использования при исследовании систем различной природы[18] § компьютерная программа USESoft и примеры ее использования |

| Пример, когда нетризные методы не справляются с задачей, тризные методы (известные ранее) тоже не справляются, а новая разработка блистательно делает дело. | Построение аналогии: § между структурой и функционированием коры головного мозга человека и ТРИЗовской картотекой автора § между функционированием коры головного мозга человека и Универсальной Схемой Эволюции, как в ее теоретическом варианте, так и в практическом – в виде компьютерной программы USESoft[19] |

| Методологический самоанализ | |

| Получена ли Большая Неожиданность (БН)? | Да, БН получена. |

| В чем Большая Неожиданность состоит? | БН (их несколько) § иерархическая структура фактов картотеки хранит модель реального мира § аналогия строения и функционирования коры головного мозга человека и ТРИЗовской картотеки § картотека – это внешняя память исследователя, альтернативная его естественной памяти |

| Благодаря чему Большая Неожиданность получена? | БН получена благодаря ранее найденой (и оправдавшейся на практике) плодотворной идее Универсальной Схемы Эволюции |

| Можно ли применить Большую Неожиданность за пределами данной ТС? | Применение БН за пределами данной ТС[20] – похоже, что разработка систем Искуственного Интеллекта будет во многом основана на подходе УСЭ и компьютерной программе USESoft |

| Действенна ли Большая Неожиданность за пределами техники? | Система ИИ прежде всего – это универсальный «пониматель» и решатель[21] проблем. Системы ИИ могут быть использованы во всех областях деятельности человека – в технике, в производственных системах (собственно производство, наука, здравоохранение, образование и т.д.), в обществе и даже внедрены в природу (мониторинг среды). |

25 апреля 2006 года

Бостон, Массачусеттс, США

[1] On Intelligence by Jeff Hawkins, Sandra Blakeslee. 272 pages. Publisher: Times Books (October 3, 2004). Language: English. ISBN: 0805074562. http://en.wikipedia.org/wiki/On_Intelligence

Везде по тексту в скобках отсылки на страницы этой книги.

[2] Г.С.Альтшуллер. Теория развития творческой личности http://www.altshuller.ru/trtl

[3] Джефф Хокинc (Jeff Hawkins, 1957) - удивительно талантливый и удачливый человек. В 1996 году основанная им компания Palm выпустила карманник Palm Pilot, определивший развитие индустрии на несколько лет вперед. Сегодня Palm и Handspring выступают единым фронтом, завоевав рынок с превосходной линейкой коммуникаторов Treo. http://offline.computerra.ru/2006/623/248711

[4] Это был один из лучших выпусков журнала за все время. Он сыграл значительную роль в карьере еще нескольких ученых.

[5] Massachusetts Institute of Technology

[6] Подставьте сюда вместо терминов «мозг, мышление или интеллект» термин «приемы изобретательства». И мы получим то, через что прошел Г.А.Альтшуллер!

[7] Science Seeks Unification Through Simplicity. http://www.chemistrycoach.com/science_mathematics_and_beauty.htm

[8] Вполне укладывающуюся в критерии Достойной Цели, См. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М., 1990, Введение в ЖСТЛ. http://www.altshuller.ru/trtl/heretic1.asp

[9] Достойная цель и сама по себе заставляет работать. Но дополнительно вот еще какая идея может помочь не отчаяться и не бросить поиски: согласно теореме английского математика Ф.Рамсея (1903 – 1930) каждое достаточно большое множество объектов... обязательно содержит высокоупорядоченную структуру. Лесков Л. Если этого не может быть, то почему происходит? З-С, 6/93, с. 48.

[10] http://www.metodolog.ru/00528/00528.html

[11] И.В. Булатова. О возможности применения теории СИМО к некоторым проблемам естествознания. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160033.pdf

[12] Как подчеркивает Д.Хокинс – это одно из самых важных понятий в книге.

[13] Воспользуемся методом Ш.Холмса: рассмотрим факты и построим такую версию, какой бы дикой она ни казалась, в которую эти факты укладываются.

[14] Информационный фонд начался со сбора фактов в виде описаний объектов и явлений о системах; прежде всего - примеров по ЗРТС, приемам, веполям и т.д. Я обращал внимание именно на примеры для ТРИЗ. См.ТРИЗовская картотека: история создания, сбор и обработка информации, результаты применения. http://www.metodolog.ru/00528/00528.html

[15] Вообще-то в этом уже мало еретичности, такие предложения высказываются специалистами: «Необходимо обеспечить для ЭВМ возможность, самостоятельно общаясь с внешним миром (документами, высказываниями специалистов, результатами испытания новых изделий и т.д.), активно запрашивать нужную информацию и самостоятельно проводить анализ действительности». Еремина И.А., Виноградский Э.В.Организация переработки информации в ЭВМ на основе принципов теории СИМО. Гл. Принципы организации системы. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160033.pdf

[16] Альтшуллер Г.С. Как излагать новое в ТРИЗ. Тезисы к конференции в Миассе, 1988. http://www.altshuller.ru/engineering9.asp

[17] Рубин М.С. Личные картотеки - фундамент творчества. http://www.trizland.ru/projects-card-rubin-2.php

[18] Публикации А.Захарова на сайте http://www.metodolog.ru/news.html

[19] Эта аналогия будет подробно представлена в Части II: Универсальная Схема Эволюции, USESoft и Искусственный Интеллект.

[20] Если под ТС понимать ТРИЗовскую картотеку.

[21] Рекомендации по переводу систем из «плохого» состояния в «хорошее», т.е. рекомендации направленной эволюции.

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 381; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!