КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Среда прямого воздействия

|

|

|

|

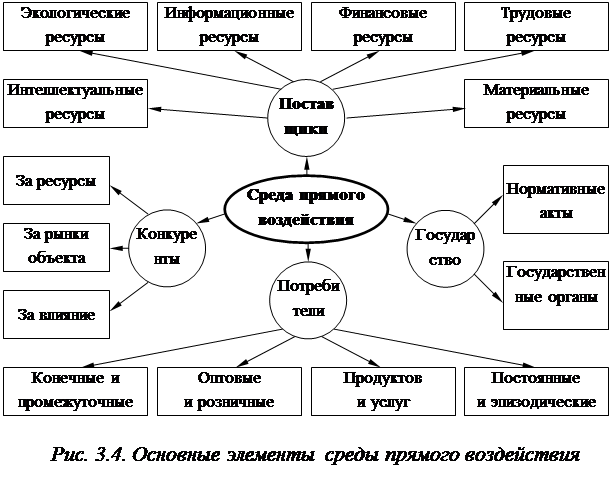

Основные элементы среды прямого воздействия представлены на рис.3.4.

Внешняя среда прямого воздействия – это специфическая внешняя среда конкретной организации. Она включает те элементы внешней среды, с которыми организация взаимодействует постоянно или на более или менее регулярной основе. Это поставщики ресурсов, потребители продукции и услуг, конкуренты, государственные органы и нормативные акты, непосредственно воздействующие на деятельность организации.

Внешняя среда прямого воздействия – это специфическая внешняя среда конкретной организации. Она включает те элементы внешней среды, с которыми организация взаимодействует постоянно или на более или менее регулярной основе.

Любая организация функционирует в определенной специфической внешней среде и, как следствие, сталкивается с рядом воздействий. Анализ среды прямого воздействия включает рассмотрение отдельных ее элементов и их взаимодействия.

Поставщики обеспечивают удовлетворение потребности организации в различных ресурсах. Основные виды ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные.

|

Обеспечение материальными ресурсами охватывает поставки сырья и полуфабрикатов, комплектующих деталей и узлов, оборудования, энергии в соответствии с объемами и структурой потребностей, в установленные сроки при выполнении других условий потребителя. Обеспечение финансовыми ресурсами включает: предоставление в обоснованных объемах и структуре необходимых ресурсов, взаимоотношения с инвесторами, финансовыми и коммерческими структурами, бюджетом, частными лицами.

Для современной организации возрастает значение обеспечения ЛПР качественной информацией. Это может быть информация о рынках сбыта, планах конкурентов, приоритетах государственной политики, новых разработках продукции.

Особое место занимает обеспечение организации трудовыми ресурсами, соответствующими ей по количеству, структуре, уровню общей и профессиональной подготовки, возрасту. Наиболее значимым здесь является привлечение высококвалифицированных управленцев высшего звена управления, а также обучение способных руководителей, в том числе внутри организации.

Потребители приобретают произведенные товары или услуги. В зависимости от объема спроса различают мелких и крупных потребителей. Учет запросов последних – необходимое условие успешной деятельности организации. В зависимости от отношения к потребителям можно говорить о различных стратегиях организации: продавать уже производимую продукцию; производить продукцию, в которой нуждается потребитель; формировать своего потребителя, убеждая его в необходимости приобретения продукции, которая будет производиться.

Государство – его органы и нормативные акты – также непосредственно воздействуют на организацию, а следовательно, относятся к среде прямого воздействия. Это налоговая и санитарная инспекции, органы статистического учета и т.д.

В результате взаимодействия организации с поставщиками и потребителями формируется система хозяйственных связей – одна из важнейших характеристик среды прямого воздействия.

Другая характеристика – это состояние рыночной среды. Здесь, прежде всего, определяется характер среды – монополия (чистая, естественная), олигополия или монополистическая конкуренция.

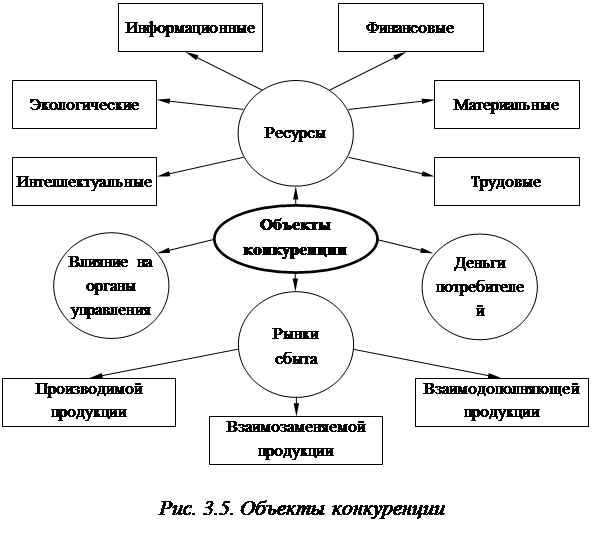

Конкуренты могут вести борьбу за различные объекты (рис.3.5.).

|

Объектами конкуренции могут быть и ресурсы: трудовые, материальные и финансовые, научно–технические разработки и т.д. Стоит ли помогать конкуренту? Во время кризисного состояния корпорации «Крайслер» помощь ей пришла со стороны более мощного конкурента «Дженерал моторз». Что было причиной? «Крайслер» располагает развитой дилерской сетью, в первую очередь в США. И в случае краха фирмы эта сеть могла бы быть приобретена динамично развивающимися зарубежными конкурентами «Дженерал моторз», чего данная компания не хотела допускать.

Государственное воздействие осуществляется через законодательство и деятельность государственных органов. Законодательно регулируются трудовые отношения между работниками и работодателями, налоговые, таможенные отношения, охрана труда, условия производства определенных видов продукции, защита прав потребителей, экологическая нагрузка на окружающую среду и т.д.

Интеграция национальной экономики в мировое хозяйство предусматривает:

· завоевание сегментов на внешних товарных рынках;

· свободный доступ на рынки сбыта сырья, технологий, высокотехнологической продукции;

· свободный доступ к торгово–экономической информации, ее своевременное и полное получение субъектами хозяйствования;

· свободное распространение своей торгово–экономической информации за рубежом;

· свободное создание совместных предприятий и филиалов отечественных предприятий за рубежом;

· свободный доступ к кредитам государств, зарубежных коммерческих банков и международных финансовых организаций;

· недискриминационную внешнюю торговлю;

· исключение монополизации, дискриминации, экспансии со стороны экономически развитых государств и транснациональных корпораций;

· защиту собственных производителей на основе международных договоров и правил;

· защиту собственности и интересов субъектов хозяйствования в стране пребывания на основе цивилизованного законодательства;

· использование общепринятых стандартов продукции, правил торговли, налогообложения экспорта–импорта;

· совместную борьбу с экономическими преступлениями, криминалом, недобросовестной конкуренцией;

· некоторые другие меры и условия.

Рассматривать глобализацию как всеобщее благо или как исключительное зло вряд ли оправдано. Существуют значительные противоречия этого процесса, к примеру, безответственность иностранного капитала в стране пребывания с социально–экономической точки зрения. Иностранный капитал приходит туда, где гарантирована высокая прибыль, и уходит, если таковой более нет, оставляя решать все проблемы социального, экологического, а иногда, и политического характера «национальному государству».

Есть и иные проблемы глобализации. Так, подавляющее большинство финансовых сделок, совершающихся в мире, не обеспечивает торговые отношения, а относится к ростовщическим операциям.

В тоже время, многие национальные государства оказываются карликами по сравнению с иностранным капиталом и не могут в полном объеме выполнять государственные функции. Это создает предпосылки к неравноценному обмену, к вмешательству во внутренние дела относительно слабых «национальных государств», что разрушает их самобытность, уклад жизни, установившиеся социально–экономические отношения, создает дополнительные социальные проблемы.

Вместе с тем, попытки самоизоляции от процессов глобализации ограничивают развитие национальных экономик, не позволяют в полной мере использовать достижения научно-технического прогресса, импортировать необходимую продукцию из-за рубежа.

Процессы глобализации породили создание международных финансовых и торгово–экономических международных организаций (МВФ, ЕБРР, ВТО и др.), а также создание межгосударственных союзов на основе производственных, торговых, таможенных и иных отношений (ЕС, ОПЕК, ЕврАзЭС, ЕС, зона США–Канада, АСЕАН и т.п.).

В настоящее время имеется множество научных теорий глобализации и моделей современного мироустройства (теория этногенеза, цивилизационная модель мира, геополитическая теория материковых и островных государств и т.п.). Они становятся основой для выражения интересов государств, социальных групп, политических партий и объединений, идеологизации политической жизни страны.

Таким образом, перед руководством любой страны встает задача максимизировать преимущества и минимизировать недостатки от включения в мировую экономическую систему. Все мы это можем наблюдать в Республике Беларусь.

В частности, перед республикой возникла проблема вступления в ВТО. Она обусловлена возможным вступлением в эту организацию основных торговых партнеров Беларуси – России и Украины, членством в этой организации ФРГ, Китая, Киргизии (которая одновременно является членом СНГ и ЕврАзЭС). Другими словами уже скоро белорусские товаропроизводители могут столкнуться в конкурентной борьбе на своих традиционных рынках с крупнейшими мировыми производителями, без должного прикрытия со стороны государств–партнеров. При этом особенно могут пострадать такие отрасли как машиностроение и АПК.

Вступление в ВТО весьма непростая задача. Необходимо перейти на стандарты ВТО, переработать законодательство, отказаться от протекционизма национальных производителей, облегчить доступ на внутренний рынок, согласовать спорные вопросы и таможенные ставки с основными торговыми партнерами. Вариант, когда страна идет на вступление в ВТО через полное открытие своего внутреннего рынка с неподготовленным законодательством и стандартизацией для Беларуси представляется мало приемлемым.

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1831; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!