КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Введение. Универсальная аптечка бытовая

|

|

|

|

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

Универсальная аптечка бытовая

Укомплектована следующими средствами: радиозащитные средства, общетерапевтические препараты (аспирин, седалгин, аммиак, бесалол, валидол, нитроглицерин, папазол, диазолин, феназепам),антисептические и перевязочные средства (бриллиантовый зеленый, калия перманганат, деринат, левоминоль или мафенидин ацетат, вата, лейкопластырь бактерицидный, бинт).

Кроме индивидуальных, используются следующие медицинские средства защиты: радиозащитные, обезболивающие и противобактериальные препараты, медицинские рецептуры от ОВ (СДЯВ) и перевязочные средства.

Подготовила преподаватель Золотова Н.А.

Отличительной чертой нашей эпохи является увеличение степени опосредованное™ как деятельности с относительно простыми материальными объектами, так и деятельности со сложными информационными системами. Не является исключением и педагогическая деятельность, предметом которой является такая сложная динамическая информационная система как человек. Все возрастающую роль в этой деятельности играют технические средства обучения. Сокращенно - ТСО.

В широком смысле под средствами деятельности понимается все то, что стоит между ее субъектом и желаемым продуктом. Иначе говоря, если тот или иной акт (предмет, явление) ведет к данной цели, он по отношению к ней выступает как средство. В более узком смысле понятие «средство» означает «орудие деятельности». Технические средства обучения являются средствами педагогической деятельности.

К техническим средствам обучения относят совокупность предметов и устройств, которые выполняют информационную, управляющую или тренирующую функции.

ТСО - это «орудия» учебной деятельности. Их основные функции - представление информации, управление процессом учения и контроль за его ходом. От других средств обучения (учебно-наглядных пособий, вербальных средств обучения, лабораторного оборудования) они отличаются способом реализации этих функций - между процессом предъявления учебной информации и ее потреблением необходимо дополнительное звено - техническое устройство преобразования информации.

Но о каких бы ТСО ни шла речь — традиционных или новейших - главной, определяющей их функцией является информационная, в соответствии с особенностями, спецификой, принципами и требованиями процесса обучения.

Технические средства обучения применяются в тех случаях, когда:

- органы чувств человека не способны воспринять тот или иной тип сигнала;

- для передачи учебной информации с помощью традиционных способов (речь, ознакомление с натуральными объектами) требуется слишком много времени;

- непосредственно наблюдаемые признаки изучаемого объекта или процесса не отражают его сущности, и поэтому требуется исследование недоступных для непосредственного наблюдения характеристик изучаемых объектов;

- непосредственное наблюдение объекта или процесса вообще невозможно или затруднено и в других подобных ситуациях.

Иными словами, технические средства обучения, представляющие собой совокупность специальных носителей информации и декодирующих устройств, способствуют расширению возможностей ученика как приемника информации и учителя как источника информации, передающейся по каналам прямой связи, и приемника информации, передающейся по каналам обратной связи. В восприятии учебной информации участвуют различные органы чувств (рецепторы) учащихся: слух, зрение, осязание, обоняние и др. Наиболее активно в обучении задействованы слуховые и зрительные анализаторы. Соответствующие способы предъявления информации называют; слуховой (аудитивный), зрительный (визуальный), звукозрительный (аудиовизуальный). И соответственно все наиболее распространенные ТСО по способу предъявления информации можно разделить на три класса: визуальные, аудитивные и аудиовизуальные ТСО.

В настоящее время в учебно-воспитательном процессе значительно возрастает роль современных компьютерных ТСО. Задача состоит сейчас в том, чтобы найти наиболее целесообразную, разумную, удобную форму для их применения.

В настоящее время в кабинетах физики общеобразовательных школ используют различные варианты применения технических средств обучения:

- аппаратура в учебном кабинете устанавливается стационарно;

- аппаратура устанавливается на тележках-подставках и передвигается из препараторской в класс по необходимости (передвижная система);

- отдельная аппаратура монтируется стационарно в классе, а другая - передвигается из лаборантской в класс (комбинированная система).

Перечисленные варианты имеют свои плюсы и минусы, но все они страдают одним существенным недостатком отсутствия связи с общим центром управления, особенно сильно это ощущается при комплексном использовании средств обучения.

Удовлетворительно оснащённый кабинет физики укомплектован, как правило, следующими техническими средствами обучения: диапроектором, граф о проектором, эпипроектором, телевизором. В хорошо оснащённом кабинете число ТСО увеличивается, появляются дополнительно: аудиомагнитофон, видеомагнитофон, видеокамера. Кроме того, современный кабинет физики пополняется средствами вычислительной техники - компьютерами. Список используемых в настоящее время в кабинетах физики ТСО постоянно пополняется и изменяется, и в связи с этим затраты времени на их использование увеличиваются. В этом случае актуальным стало создание централизованной компьютеризированной система технических средств обучения - автоматизированного комплекса преподавателя физики (АКП «Физика», Роспатент, свидетельство № 2185). Комплекс предназначен для повышения эффективности процесса обучения на основе применения современных технических средств. Комплекс решает не только технические задачи, но и является средством реализации новых подходов к обучению физике, открывая возможности для построения в кабинете физики личностно-ориентированной образовательной среды.

Структура автоматизированного комплекса преподавателя АКП «Физика» сформирована исходя из общих задач, стоящих перед учебным процессом но физике в условиях кабинетной системы обучения и новых принципов организации учебного процесса (демократизация, отказ от авторитарности, педагогика сотрудничества, гуманизация, т. е. формирование в процессе обучения новых отношений учителя и учащихся) и обеспечивает принципиально новые педагогические и методические решения, обладая широким спектром технических возможностей. АКП ориентирован на использование разных методов и форм обучения, поэтому может быть применен в кабинетах физики образовательных учреждений разного типа и профиля, при различных технологиях обучения физике с учетом особенностей практически каждого преподавателя физики.

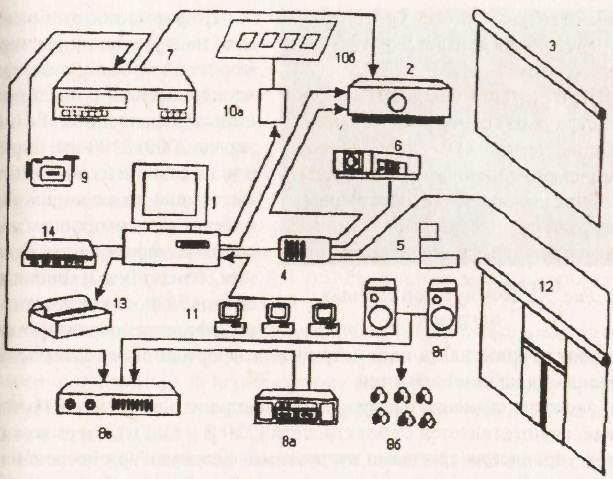

В основу построения комплекса положен блочный принцип и при необходимости блоки можно доращивать новыми техническими средствами. Структурная схема АКП «Физика» приведена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Структурная схема АКП «Физика»

Блок, состоящий из центрального компьютера 1, мультимедиапроектора 2, проекционного экрана 3 и коммутатора управления сетевыми нагрузками 4, является основным.

Персональный компьютер преподавателя - это центр комплекса. Его характеристики зависят от степени развития компьютерной

Персональный компьютер преподавателя - это центр комплекса. Его характеристики зависят от степени развития компьютерной

техники и со временем постоянно улучшаются. Информация с цен

трального компьютера комплекса поступает на мультимедийный про

ектор, типа Tochiba TLP-X20 (внешний вид представлен на рис. 3.2),

имеющий световой поток 2500 лм, с разрешением XGA

(1024x768 пикселей), контрастностью400: 1,размером по

диагонали экрана от 0,60 м до 6,35 м, при расстояниях до экрана от 1,14 м до 12,0 м, поддерживает работу

с видеостандартами NTSC, PAL, SECAM. Вес проектора 5,1 кг, при габаритах 345Х104Х281 мм.

Информация отображается на проекционном экране рулонного типа, имеющем электропривод с дистанционным управлением. Размер экрана 2000x2100 мм. Экранное полотно изготовлено из материала со специальным покрытием, имеющим высокий коэффициент отражения, близкий к 1. Большой световой поток и высокий коэффициент

отражения позволяют осуществлять просмотр Рис. 3.2. Мультимедийный проектор

видеоинформации без затемнения помещения кабинета физики.

Электроснабжение оборудования, входящего в состав АКП «Физика», осуществляется от электросети (220 В х 50 Гц), через коммутатор управления сетевыми нагрузками. Коммутатор обеспечивает включение/выключение и контроль за работой всего оборудования, входящего в комплекс. Управление может осуществляться как в «ручную» с рабочего места преподавателя, так и дистанционно с любого места кабинета физики, через специальный пульт, работающий на ИК-лучах (электромагнитных волнах инфракрасного диапазона). На рис. 3.3 представлен внешний вид коммутатора в комплекте с дистанционными (проводным и беспроводным) пультами управления.

Блок традиционного оборудования комплекса включает: графопроектор 5 (внешний вид графопроектор а представлен на рис. 3.4); диапроектор 6 (внешний вид представлен на рис. 3.5); видеомагнитофон 7; комплект лингафонного оборудования 8 с аудиомагнитофоном 8а, головными телефонами на 32 учащихся 86, внешним электронным акустическим усилителем 8в и стереофоническими громкоговорителями 8г мощностью 10 Вт, микрофоном 8д.

Блок традиционного оборудования комплекса включает: графопроектор 5 (внешний вид графопроектор а представлен на рис. 3.4); диапроектор 6 (внешний вид представлен на рис. 3.5); видеомагнитофон 7; комплект лингафонного оборудования 8 с аудиомагнитофоном 8а, головными телефонами на 32 учащихся 86, внешним электронным акустическим усилителем 8в и стереофоническими громкоговорителями 8г мощностью 10 Вт, микрофоном 8д.

Видеомагнитофон необходим для показа учебных видеофильмов и видеофрагментов, диапроектор — слайдов,

Рис. 3.4. Графопроектор

графопроектор - кодотранс-порантов; комплект лингафонного оборудования позволяет проводить музыкальное сопровождение урока или физический диктант, записанные на магнитную пленку, позволяет преподавателю работать ин дивидуально с обучаемым или группой обучаемых.

Аппаратура АКП позволяет с аудиомагнитофона через усилитель и колонки провести тест, записанный на плёнку. Это для всего класса. А для работы с отдельной группой учащихся используются головные телефоны. Предлагаются всевозможного рода вопросы, тесты, физические диктанты, записанные на плёнку.

В состав АКП включена аппаратура, предназначенная для музыкального сопровождения урока. Методика использования музыки на уроках учитывает принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных особенностей учеников, принцип наглядности и другие принципы целостного педагогического процесса.

Усвоение материала курса физики во многом зависит от хорошего эмоционального и психологического настроя учащихся во время урока. Одним из методов, позволяющих добиться этого, является использование музыкального сопровождения уроков.

Попытка использования музыки на уроках - дело не новое. Но в большинстве случаев это лишь спонтанное, случайное применение музыкальных фрагментов, что часто не улучшает, а искажает урок. АКП позволяет использовать музыкальное сопровождение на уроках постоянно.

Обычно музыку включают при выполнении учащимися различного рода монотонных механических работ: переписывания лабораторных работ и практикумов, выполнения кратковременных практических заданий. При этом большое значение имеет подбор музыкальных произведений. Как показывает опыт, лучше использовать пьесы и инструментальные композиции, повышающие эмоциональность этой части урока например, произведения французского композитора Д. Маруани (диск «Волшебный полёт» фирмы «Мелодия» С60 19791 009).

Однако применять музыку можно не только при проведении перечисленных видов работ, но и на уроках такого типа, как урок-лекция,

урок-конференция, урок-беседа, урок контроля и проверки знаний учащихся. В зависимости от типа урока, выбирают стиль музыки и её место в уроке. На лекциях предпочтение следует отдавать чередованию минорных и мажорных тональностей, добиваясь тем самым психологического настроя учащихся в нужную для учителя сторону. Например, излагая интересные факты из жизни ученых-физиков, можно использовать музыку бельгийского гитариста Ф.Гойа (диски С60 14501-02, С60 16895-6, С60 20311 009), темп и стиль которой варьируется в широких пределах. На уроках-конференциях можно включать музыкальные паузы, отделяющие одно сообщение от другого. Музыкальная пауза позволяет повысить «боевой» настрой готовящегося к докладу, а остальным учащимся даёт возможность перестроиться для восприятия сообщения по новой теме. В паузах можно использовать джазовые миниатюры А. Крола (диск С60 20243 007), А. Кузнецова (диски С60 15527-28, С60 11247-8).

Во время контроля и проверки знаний учащихся музыка может служить сигналом для перехода от одного вида деятельности к другому. Учащиеся должны быть знакомы с определённым набором музыкальных фрагментов. Та или иная мелодия служит сигналом к выполнению определённых действий. Например, одна музыкальная фраза означает: «Начинается самостоятельная работа - приготовьте листочки, подпишите их, проведите поля», другая: «Заканчивается контрольная работа, до звонка осталось 3 минуты, сдавайте тетради» и т. д. В качестве фрагментов удобно использовать выдержки из произведений советского композитора М. Дунаевского («Мери Поппинс, до свидания» С60 21199 001, «Три мушкетёра» С50 19265-70).

Применение музыки на уроках физики, в известной степени способствует эстетическому развитию школьников, повышению культурного уровня, эрудиции, общению с духовными ценностями, накопленными многими поколениями.

Блок специального оборудования комплекса (рис. 3.1) включает: цифровую видеокамеру 9, компьютерный измерительный блок 10а в комплекте с датчиками 106 - систему для измерения параметров физических величин, микрокомпьютерную систему обучения //, систему затемнения окон с электрическим приводом дистанционного управления 12, множительное устройство для печати и тиражирования методических и контрольных материалов 13, модем - устройство для выхода в телекоммуникационные сети 14.

Через цифровую видеокамеру визуальная информация поступает в центральный компьютер комплекса, снабженный специальной программой по работе с видеоизображениями. Динамическое изображе ние можно остановить, увеличить, для подробного просмотра. При желании изображение можно изменить, дополнить, сократить. Этапы съемки можно, если это нужно, представить рядом последовательных статических картинок. Длительный процесс можно «сократить по времени» и т. п. Все эти приемы обогащают и совершенствуют методику обучения физике.

Система измерения параметров физических величин предназначена для получения информации о значениях физических параметров входе проведения демонстрационных экспериментов. Информация о значениях физических параметров поступает в центральный компьютер, обрабатывается и представляется, по желанию преподавателя, в табличном, графическом или алгебраическом видах. В состав системы входит аналого-цифровой преобразователь и комплект датчиков физико-химических величин. Комплект датчиков включает: датчики измерения кинематических величин (перемещения, скорости, ускорения, частоты колебаний, угла поворота); датчики измерения динамических величин (силы, массы); датчики измерения термодинамических величин (температуры, давления); датчики измерения электромагнитных величин (разности электрических потенциалов, силы электрического тока, электрического сопротивления), датчики измерения оптических величин (освешенности, силы света).

Микрокомпьютерная система обучения (МСО) рассчитана на обучение одновременно до 32 учащихся, обслуживаемых одним центральным компьютером, и оканчивается сетью пультов, размещаемых на ученических столах. Каждый пульт включает в себя:

- кодовый приемник для считывания информации с персональной (закодированной) магнитной карточки ученика;

- разъем для ввода в ЭВМ и дальнейшей обработки результатов индивидуальных физических измерений, выполненных подключаемым к пульту лабораторным оборудованием;

- индикаторы, сигнализирующие о режиме работы и подтверждающие наличие приема информации;

- жидкокристаллические индикаторы, высвечивающие информацию поступающую от центрального компьютера.

С помощью МСО ученики могут обучаться всему тому, чему обычно учатся при помощи книг, лекций, семинаров, лабораторных работ, но с существенной экономией времени. МСО позволяет значительно разнообразить организацию лабораторных работ; ввести индивидуально-групповые экспериментальные исследования физических явлений с выдачей каждому в табличной или графической форме результатов опытов для дальнейшей их обработки и анализа.

Ориентированные на самостоятельную работу учащихся занятия в МСО сочетаются с традиционными формами учебного процесса, значительно повышая эффективность преподавательского труда. Наряду с обучением, система позволяет проводить автоматизированную проверку знаний (зачеты, контрольные работы) и тестирование умений учащихся.

Система затемнения служит для достижения абсолютной темноты при проведении демонстрационных и лабораторных экспериментов по геометрической и волновой оптике.

Множительное устройство лазерного типа необходимо для быстрого тиражирования текстов индивидуальных контрольных заданий, тестов и прочих дидактических раздаточных материалов,подготов-ленных учителем.

Модем служит для обмена информацией с аналогичными комплексами, через телекоммуникационную сеть и выхода на зональные и региональные узлы связи образовательной сети, находящиеся в распоряжении старших методистов-физиков, координаторов методической работы по физике в регионе, а также поиска информации в глобальной сети - Интернет.

Существуют варианты АКП «Физика» доукомплектованные специальными автоматизированными станциями погоды и спутниковых изображений Земли (на рис. 3.1 не указаны). Такой вариант АКП был установлен в кабинете физики школы № 1748 г. Москвы в 1993 году. Автоматизированная станция погоды дает возможность вести наблюдения за погодными явлениями не выходя из школьного кабинета физики (ранее для этих целей служили специально оборудованные комплекты — метеоуголки), что расширяет возможности учебного физического эксперимента. Антенна станции установлена на крыше школы и подает в центральный компьютер комплекса для хранения и обработки информацию о температуре и влажности воздуха, атмосферном давлении, солнечной радиации, скорости и направления ветра. Станция представляет собой небольшую антенну, обвешанную датчиками. Техническая суть автоматизации наблюдений за погодой состоит в создании возможности сопоставления временных и пространственных изменений местных метеорологических параметров. Пространственные наблюдения позволяет выполнять специальная станция спутниковых изображений Земли. Ее антенна устанавливается также, как и антенна станции погоды, на крыше школы. Станция принимает информацию с метеорологических спутников «Метеор» иКОАА.

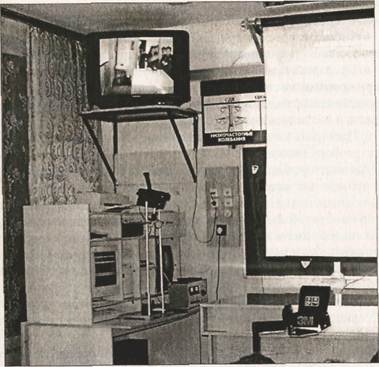

На рис. 3.6 представлен один из возможных вариантов размещения аппаратуры комплекса АКП «Физика» в учебном кабинете общеобразовательной школы.

Автоматизированный комплекс «Физика» имеет сложную систему монтажа, связанного со всей коммуникацией кабинета, и поэтому важно, чтобы монтажные работы выполнялись специалистами и соблюдались все требования техники безопасности. Оборудование располагается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации школьного кабинета физики, с нормами расстановки оборудования и условиями его работы (согласно ГОСТ 28139-89. «Оборудование школьное. Общие требования безопасности»). Видеоаппаратура, вычислительная техника, акустические системы и т. п. устанавливаются с учётом санитарно-гигиенических требований (согласно СанПиН 2.4.2.576-96. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений и СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиени ческие требования к видеодисплейным терминальным, персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.). Пусковые устройства монтируются так, чтобы обеспечить быстроту и плавность включения и устранить возможность самопроизвольного включения. АКП оборудуется автоматом, позволяющим в нужный момент отключить всё оборудование.

Электропроводка выполняется в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», инструкций по проектированию электрооборудования общественных зданий массового строительства ВСН-19-74 и СНиП 111 -33-76 «Правила производства и приёмки работ электротехнических устройств». Провода и кабели, применяемые для электропроводки, должны иметь изоляцию, рассчитанную на напряжение переменного тока не ниже 500 В.

Всё оборудование АКП заземляется. Электронно-вычислительная техника заземляется на отдельный контур. Составляются акты о замере сопротивления контура и величине пульсаций напряжения питания.

Не реже одного раза в 3 месяца необходимо проделать следующий комплекс работ:

а) Стереть пыль со всех поверхностей аппаратуры.

б) Внимательно осмотреть всё оборудование с целью выявления механических повреждений и устранить их в случае обнаружения.

в) Проверить затяжку винтов (болтов) электрических соединений и при необходимости провести их подтяжку; подгоревшие контакты соединения разъединить, зачистить мелом, наждачной шкуркой, смазать и соединить вновь,

г) Проверить мегаомметром сопротивление изоляции всех единиц электрооборудования.

Автоматизированный комплекс создаёт благоприятные условия для применения экранно-звуковых средств обучения и вычислительной техники, повышает интерес учащихся к изучаемому материалу, увеличивается объём и плотность передаваемой информации, но при этом следует иметь в виду, что значительно повышается и рабочее напряжение учащихся: умственное, слуховое, зрительное, концентрируется внимание, повышаются эмоционально-психологические нагрузки.

Организуя работу АК с насыщенным использованием технических средств обучения, следует строго учитывать правила, изложенные выше.

Видеоаппаратуру, вычислительную технику, акустические системы и т. п. следует устанавливать с учётом санитарно-гигиенических требований.

|

| Puc. 3.6. Размещение аппаратуры АКП в кабинете физики |

Например, телевизор рекомендуется располагать на 10-12 см выше голов сидящих учащихся под углом 10-15°. Это уменьшает отражение экрана. Во время работы ЭВМ лучевая трубка монитора является источником электромагнитного излучения, которое при работе вблизи экрана неблагоприятно действует на зрение, вызывает усталость и снижение работоспособности. Поэтому надо работать на расстоянии 50 см, соблюдая правильную посадку, не сутулясь, не наклоняясь; учащимся, имеющим очки для постоянного ношения, - в очках. Не разрешается демонстрация кино- и диафильмов на просвет через матовый экран.

Перед уроком следует проверить настройку аппаратуры, чтобы исключить такие нежелательные эффекты, как мелькание кадров телевизора, плохая слышимость звукозаписи, появление фона во время пользования микрофоном и т. п. Всё это неблагоприятно отражается на психике детей и мешает проведению урока.

С этими рекомендациями должны быть знакомы все учителя физики, эксплуатирующие АКП. Заведующий кабинетом физики следит за выполнением этих рекомендаций учителями, ибо от этого зависит сохранение здоровья и устойчивой работоспособности школьников на уроке.

АКП учителя физики призвано обеспечить комплексное использование технических средств обучения в учебном процессе, повысить коэффициент полезного действия этого процесса, помочь учителю в управлении сложными аппаратами, более рационально использовать время урока. АКП даёт возможность разнообразить и улучшить внеурочную работу по физике в кабинете, способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса.

Рациональная организация урока базируется на требованиях, которые должны выполняться в системе уроков, чтобы повысить коэффициент полезного действия учащихся. Эти требования характеризуются следующим: определением дидактических и воспитательных целей урока и его значением в системе уроков по теме; определением типа урока и его структуры; связи урока с предыдущим и последующим уроками; отбором и применением оптимальных методов изучения нового материала; использованием демонстрационных и дидактических материалов; применением технических средств обучения; созданием возможности для учащихся получать часть знаний и умений на уроке самостоятельно под руководством учителя; обеспечением разнообразия типов уроков в системе уроков по теме; учётом индивидуальных возможностей учащихся, связи полученных знаний с жизнью и т. д. Далее можно добавить, что урок должен включать элементы творческого поиска, вызывать интерес к учению, воспитывать потребность в знании, быть эмоциональным, позволять по возможности изменять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать разнообразные методы обучения. Атмосфера на уроке должна быть доброжелательной и дарить радость активного творческого труда.

Описанная выше система требований к организации урока действует и при функционировании автоматизированного комплекса преподавателя, но меняются не только условия учебного процесса, но и методика преподавания, значительно обогащаясь.

На первых порах, когда в кабинете физики начинает действовать АКП, преподаватели стремятся применять на уроке как можно больше технических средств обучения и вычислительной техники. Но порой не учитывают, что информационная перегрузка утомляет детей, сводит к минимуму коэффициент полезного действия урока.

Усвоение учебного материала определяется методическим умением учителя рационально использовать комплекс средств, входящих в АКГТ. Надо помнить, что ЭВТ и ТСО не должны применяться ради формы. Внешняя увлекательность может даже помешать ученикам усвоить материал. Вот почему учителю необходимо чётко определить дозировку технических средств и их место на каждом этапе урока, чтобы он был насыщен учебно-воспитательным содержанием, способствовал активному восприятию учащимися учебной информации.

Внедрение в учебный процесс видеотехники и использование её в АКП даёт возможность изменить методику проведения многих демонстрационных опытов. Например, через видеокамеру можно демонстрировать опыты с плазмой в электрическом и магнитном полях, броуновское движение, треки элементарных частиц в камере Вильсона и т. п. Видеокамера постепенно вытесняет ФОС (фонарно-оптическую скамью). Используя видеокамеру, можно выводить на большой экран тексты из книг и условия задач. Очень эффективна съёмка видеокамерой для записи на плёнку, фрагментов уроков, которые можно просмотреть с учащимися на дополнительных занятиях. Владельцы АКП могут вести обмен видеозаписями.

Большое количество демонстраций можно проводить, используя графопроектор. Например, временные развёртки механических колебаний, опыты по интерференции и дифракции света, опыты на воздушном столе и т. д. С графопроектора на большой экран выводят разнообразную информацию.

Влияет на проведение урока и наличие в АКП вычислительной техники. Центральная машина имеет выход на большой экран, а через интерфейсные устройства она связана с датчиками, фиксирующими параметры физических величин во время демонстраций. Это позволяет вести контроль за демонстрационным процессом и наблюдать на экране телевизора графики процессов или значения физических величин. Персональные компьютеры позволяют учащимся вести самостоятельное изучение материалов и контролируют знания учащихся. Обучающие и контролирующие программы наиболее полезны в работе с быстро усваивающими материал учащимися.

АКП обеспечивает качественно новый, наиболее эффективный способ обучения. Увеличивается возможность разнообразить виды заданий для учащихся, применять самые различные формы и методы работы. Однако следует подчеркнуть, что главной фигурой на уроке, как и прежде, остаётся учитель физики.

Коротко характеризуя влияние автоматизированного комплекса преподавателя на специфику урока физики, можно сказать; урок становится более насыщенным, творческим и красивым.

На первый взгляд может показаться, что использование автоматизированного комплекса преподавателя делает его работу «лёгкой». Создается впечатление, всё очень просто - вставил видеокассету или включил обучающую программу - и дело сделано. Но это абсолютно неверно, и те учителя, которые попытаются переложить на АКП хотя бы часть своих педагогических функций, очень быстро разочаруются в нём.

Во-первых, подготовка урока с использованием автоматизированного комплекса более сложна, чем кажется сначала, и требует не только умения пользоваться этой техникой, но и творчества. Нельзя слепо копировать предлагаемые АКП разработки уроков даже в том случае, если они являются в прошлом написанными вами. Следует помнить, что урок будет проводиться с новым составом учащихся. Их индивидуальные особенности заложены в АКП. Посмотрите их, готовясь к уроку.

Во-вторых, положительной стороной уроков, проводимых с использованием АКП, является глубокое индивидуальное обучение. Учитель должен уметь правильно «руководить» своими техническими помощниками. Например, проводя с группой учащихся физический диктант через головные телефоны, не следует забывать, что в это время часть учеников обучается с помощью ПЭВМ, а остальные, предположим, выполняют кратковременную самостоятельную практическую работу. Учителю тяжело охватить, одновременно все виды деятельности учащихся. Поэтому к проведению уроков активно привлекается лаборант, а также учащиеся из специальной группы

интерфейсные устройства она связана с датчиками, фиксирующими параметры физических величин во время демонстраций. Это позволяет вести контроль за демонстрационным процессом и наблюдать на экране телевизора графики процессов или значения физических величин. Персональные компьютеры позволяют учащимся вести самостоятельное изучение материалов и контролируют знания учащихся. Обучающие и контролирующие программы наиболее полезны в работе с быстро усваивающими материал учащимися.

АКП обеспечивает качественно новый, наиболее эффективный способ обучения. Увеличивается возможность разнообразить виды заданий для учащихся, применять самые различные формы и методы работы. Однако следует подчеркнуть, что главной фигурой на уроке, как и прежде, остаётся учитель физики.

Коротко характеризуя влияние автоматизированного комплекса преподавателя на специфику урока физики, можно сказать; урок становится более насыщенным, творческим и красивым.

На первый взгляд может показаться, что использование автоматизированного комплекса преподавателя делает его работу «лёгкой». Создается впечатление, всё очень просто - вставил видеокассету или включил обучающую программу - и дело сделано. Но это абсолютно неверно, и те учителя, которые попытаются переложить на АКП хотя бы часть своих педагогических функций, очень быстро разочаруются в нём.

Во-первых, подготовка урока с использованием автоматизированного комплекса более сложна, чем кажется сначала, и требует не только умения пользоваться этой техникой, но и творчества. Нельзя слепо копировать предлагаемые АКП разработки уроков даже в том случае, если они являются в прошлом написанными вами. Следует помнить, что урок будет проводиться с новым составом учащихся. Их индивидуальные особенности заложены в АКП. Посмотрите их, готовясь к уроку.

Во-вторых, положительной стороной уроков, проводимых с использованием АКП, является глубокое индивидуальное обучение. Учитель должен уметь правильно «руководить» своими техническими помощниками. Например, проводя с группой учащихся физический диктант через головные телефоны, не следует забывать, что в это время часть учеников обучается с помощью ПЭВМ, а остальные, предположим, выполняют кратковременную самостоятельную практическую работу. Учителю тяжело охватить, одновременно все виды деятельности учащихся. Поэтому к проведению уроков активно привлекается лаборант, а также учащиеся из специальной группы

| «помощников лаборанта». В каждом классе таких учеников должно быть не менее двух. В их функции входят: умение быстро сменить плёнку, найти и запустить программу в ПЭВМ, организовать выдачу лабораторных приборов, уметь выполнить видеозапись фрагмента урока и т. п. В-третьих, автоматизированный комплекс преподавателя может применяться на различных типах уроков. Многие из них включают использование видеоматериалов. В этом случае учителю следует выполнять следующие методические рекомендации: перед просмотром фильма учитель должен подготовить учащихся (вспомнить с ними учебный материал, изученный ранее и необходимый для глубокого усвоения содержания фильма); во время просмотра фильма учитель делает необходимые замечания своими репликами, направляет внимание школьников; если фильм включает паузы, учитель организует в эти моменты работу в классе; после просмотра фильма класс должен две- три минуты отдохнуть, переключившись на другой вид работы; обсуждение полезно начинать с беседы о фильме, о том, что нового увидели в нём учащиеся; если перед фильмом учащимся были заданы вопросы, то после просмотра необходимо провести беседу по ним; к материалу фильма учитель должен обращаться и в дальнейшем, причём полезно напоминать школьникам об эпизодах фильма при изучении близких тем или разделов курса физики. 3.2. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В номенклатуре учебной техники, предназначенной для осуществления учебного процесса по физике в общеобразовательной школе, есть оборудование, которое обеспечивает работу всего учебно-технического комплекса и может быть использовано как при проведении различных видов учебного эксперимента, так и различных форм ведения занятий. Такое учебное оборудование составляет модуль «Оборудование общего назначения», который состоит из трех блоков: 1) общее оборудование; 2) измерительные приборы; 3) принадлежности для опытов. Блок «Общее оборудование» обеспечивает, посредством комплекта электроснабжения (см. п. 2.2 “Специальные системы кабинета”), электропитание рабочих мест учителя и обучаемых (31 точка) переменным током напряжением 42 В частотой 50 Гц на рабочие места обучаемых (три линии по 10 точек, ток нагрузки - по 10 А на линии) |

Учебные вопросы:

1. Система подготовки граждан к военной службе.

2. Порядок подготовки и пребывания военнослужащего в запасе.

3. Содержание и порядок исполнения обязанностей военной службы по контракту.

4. Нормативно-правовые акты о статусе военнослужащих. Основные положения Федерального закона «О статусе военнослужащего»

5. Правовой статус и обязанности офицерского состава ВС РФ

6. Основные права, свободы офицерского состава, порядок их реализации и юридическая ответственность офицеров за правонарушения

Литература

1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53 ФЗ.

2. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.051998 г. № 76 – ФЗ. 3.Указ президента РФ от 16.09.1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы»

3. Положение о порядке прохождения военной службы.

4. О военной службе. – М.ЮРАЙТ, 2000. – 211с.

5. Юридический справочник офицера. – М. «За права военнослужащих».

6. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, 2007 г.

7. Основы безопасности государства и военного права в РФ. Курс лекций. Часть III. ГУ-ВШЭ, 2007 г.

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1203; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!