КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Воздействие добывающих отраслей на природную среду

|

|

|

|

Отходы при разработке недр. Таковые бывают твердыми («пустые» горные породы, минеральная пыль), жидкими (шахтные, карьерные и сточные воды) и газообразными (газы, выделяемые из отвалов).

При добыче и переработке минерального сырья атмосфера загрязняется в процессе измельчения и обжига природных и искусственных материалов, при котором в атмосферу может поступать до 2% перерабатываемой массы материала. Основной выброс — пыль; при тепловой переработке и плавлении может происходить газообразный выброс. Вскрытие месторождений, бурение и взрывные работы, погрузка и разгрузка породы и полезного ископаемого, их транспортировка, дробление и грохочение, переработка руды, удаление или складирование отходов приводят к интенсивному пылению. Образуются выбросы при обогащении полезных ископаемых, они состоят из частиц самого ископаемого и породы.

На угольных шахтах и обогатительных фабриках основными загрязнителями воздуха являются горящие породные отвалы (терриконы и др.). Основными продуктами окисления и газификации углистых пород терриконов являются СО2, СО, SO2, H2S, H2, CH4 и др. Эти же газы могут присутствовать в составе рудничного воздуха, который в больших количествах выбрасывается в атмосферу из подземных выработок. Считают, что в атмосферу Земли из подземных горных выработок шахт и рудников ежегодно поступает около 0,2 млн т пыли, более 27 млрд м3 метана и 16 млрд м3 диоксида углерода. В донецком бассейне еще недавно 364 угольные шахты выбрасывали в атмосферу 3870 млн м3/год метана и 1200 млн м3/год диоксида углерода, а всего по стране 701 шахта выделяла 6240 млн м3/год метана и 3300 млн м3/год СО2. Ныне часть шахт закрыта.

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых обычно характеризуется более интенсивным загрязнением атмосферы вредными веществами: пылью и газообразными продуктами, образующимися при массовых взрывах и работе транспорта (СО, СО2, NOx, SO2, углеводороды, альдегиды). В карьерах Криворожского бассейна ежегодно образуется до 11 тыс. т токсичных газов (в пересчете на СО).

При разработке месторождений полезных ископаемых вместе с ними извлекается значительное количество пустых пород, и на поверхности земли образуются значительные их скопления. Как правило, добытое сырье подвергается дальнейшей переработке. Если, например, руда содержит 30% железа, то остальные 70% ее — пустая порода, которую отделяют в процессе обогащения. Далее концентрат, содержащий уже примерно 60% железа, поступает в металлургический передел, в результате которого также создаются отходы. Скопления отходов формируют техногенные образования на поверхности земли. Наибольший объем отходов приходится на угольную промышленность, черную и цветную металлургию. Объемы горнопромышленных отходов на территории России в настоящее время оценивается более чем 80 млрд т, а ежегодный прирост отходов — 3,7 млрд т. При этом основная масса отходов в горнопромышленном производстве образуется при добыче сырья (80%), его обогащении (15%) и металлургическом переделе (5%).

Изъятие сельскохозяйственных земель и нарушение природных ландшафтов. Расширение добычи полезных ископаемых, прокладка инженерных и транспортных коммуникаций привели к резкому возрастанию территорий с нарушенными почвами и рельефом.

В России и странах ближнего зарубежья площади нарушенных земель достигают 2 млн га, в том числе добычей торфа — 900 тыс. га, Цветных металлов — 520, нерудных ископаемых — 280, каменного и бурого угля — 110, химического сырья — 60, железной и марганцевой руд — 60 тыс. га и т. д. Между тем, по современным оценкам, зона вредного влияния горнопромышленных разработок с учетом загрязнения атмосферы, природных вод, почвенного покрова и растительности примерно на порядок больше территории горного отвода.

Широко используемая на севере страны бездорожная транспортировка грузов на самоходных установках уже привела к массовому уничтожению почвенного и растительного покрова тундры. Та же картина наблюдается в зоне пустынь и полупустынь при бездорожной транспортировке нефтяных вышек и проведении геологоразведывательных работ.

Как известно, в горнодобывающей промышленности наиболее экономически привлекательным является открытый способ добычи полезных ископаемых, при котором производительность труда в 5—6 раз выше, а себестоимость продукции в 2—3 раза ниже, чем при подземных разработках. Но именно открытые горные работы сопровождаются наиболее существенными нарушениями ландшафта и гидрологических условий района разработок и нарушением или полной утратой почвенного покрова на значительных территориях.

Можно сделать вывод, что расширение горного дела, увеличение добычи полезных ископаемых при существующих технологиях всегда оборачивается сокращением биологически продуктивных земель и нарушением сложившегося экологического равновесия. Чтобы подчеркнуть масштабность указанных нарушений, введен термин «техногенный неорельеф».

Различают два основных его типа: положительный, (аккумулятивный), к которому относятся отвалы, терриконы, насыпные и намывные поверхности, и отрицательный (выработанный) — шахты, карьеры, разрезы, выработки и т. д. Высота аккумулятивных форм неорельефа достигает 50—80 м, протяженность — 1,5—2,5 км; глубина карьеров при современной технике может достичь 400—500 м при ширине карьерного поля 100—200 м, а для размещения горных пород, отсыпаемых в отвал, требуются тысячи га зачастую плодородных земель. При такой глубине выработок неизбежны серьезные нарушения гидрологического режима, приводящие к истощению подземных и поверхностных вод.

Закрытые (шахтные) разработки полезных ископаемых часто приводят к провалам — опусканиям земной поверхности на 6—7 м, иногда на больших площадях, что приводит к разрушению зданий, коммуникаций и вызывает необходимость перемещения целых населенных пунктов на новые места. Подобные явления характерны для Донбасса и Кузбасса, а за рубежом имели место в Верхнесилезском каменноугольном бассейне, в Чехии и в центральных районах Англии.

Однако горные работы — далеко не единственная причина нарушения земель. С каждым годом возрастает воздействие на природные комплексы трубопроводов. В настоящее время в России длина магистральных нефте- и газопроводов составляет свыше 200 тыс. км. Крупнейшие месторождения нефти и газа находятся на севере нашей страны. Поэтому значительная часть трубопроводов проходит по наиболее ранимым ландшафтам тундры, лесотундры и тайги, по территориям с многолетней мерзлотой.

При сооружении трубопроводов вырубаются просеки в лесу, уничтожаются кустарники, мохово-травяной покров. В условиях Севера они восстанавливаются крайне медленно. Поэтому по трассам трубопроводов на многих участках уничтожен растительный покров. В результате здесь деградирует многолетняя мерзлота, развиваются процессы мерзлотного карста.

Зимой при низких температурах воздуха перекачка нефти и газа возможна лишь при их подогреве. Для того чтобы избежать деградации мерзлотных толщ, приходится прокладывать трубопроводы на поверхности земли. Но в этом случае они служат препятствием на пути миграции животных, их сезонных перемещений.

В нефте- и газопроводах довольно часто бывают утечки, которые приводят к загрязнению почвогрунтов, поверхностных и подземных вод нефтью и газом. Трубопроводы пересекают тысячи рек, ручьев и речек. В случае аварии загрязняющие вещества быстро распространяются по ним на большие расстояния. Последствия аварий при этом многократно возрастают. Например, в январе 1988 г. произошла утечка из мазутопровода, и нефтепродукты попали в русло реки Москвы и далее в водозаборы московского водопровода. В результате около 2,5 млн. человек были вынуждены в течение четырех дней пить воду с резким запахом нефти. Подобного же рода угроза существует и в тех случаях, когда трубопроводы проложены по дну морей или пересекают проливы.

В настоящее время в России разработана программа превращения ее в мирового экспортера энергоресурсов, причем особая роль отводится нефти и газу. Для их транспортировки предполагается строительство гигантских газо- нефтепроводов по территории Сибири (поставки странам Азии), по дну Балтийского и Северного морей (поставки Европе), а также по дну Черного моря (поставки в Турцию и другие страны). Очевидно, что перед практической реализацией этих амбициозных программ, которые, конечно, экономически привлекательны, должна быть проведена объективная оценка возможных экологических последствий, особенно в случае аварий или терактов.

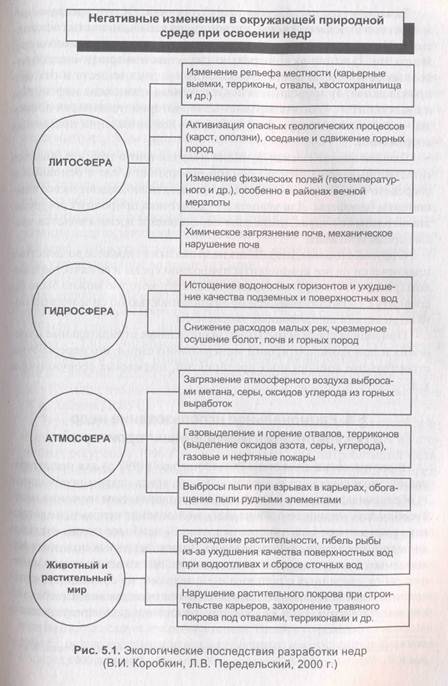

Экологические последствия разработки недр. Обычно недрами называют ту часть земной коры, где возможна добыча полезных ископаемых. Между тем экологические и иные функции недр намного шире. Недра это: 1) источник минерально-сырьевых и энергетических природных ресурсов; 2) место захоронения вредных веществ и отходов производства; 3) природные и искусственные хранилища нефти, газа и иных веществ; 4) особо охраняемые территории (памятники природы — карстовые пещеры и др.); 5) среда для возведения подземных сооружений.

Масштаб экологических последствий горнодобывающих производств зависит от технологии производства и особенностей ОС:

- технологии горнодобывающего производства;

- числа переделов, сконцентрированных в рамках одного производства (добыча, обогащение, получение конечного продукта);

- производственной мощности предприятия (особенно горных работ);

- времени и динамики действия предприятия;

- эффективности природоохранных мер;

- вида полезного ископаемого и содержания полезных токсичных) компонентов;

- геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической ситуации;

-природного ландшафта.

Негативные экологические воздействия компенсируют природоохранными мерами, которые подразделяют на 4 группы: предупреждения, ограничения, компенсации и ликвидации ущерба. При этом следует стремиться к тому, чтобы некомпенсируемая часть последствий воздействия не превышала установленные нормативы. Вовлечение месторождения в освоение запрещают, если предполагается распространение ущерба от этого на особо охраняемые территории (отказ от эксплуатации, нулевой вариант).

Классификация технологий горнодобывающих производств

Горнодобычные производства типизируют по технологиям разработки месторождений.

Основными способами разработки месторождений твердых полезных ископаемых являются: горный, подразделяемый на подземный (шахтный) и открытый (карьерный), и скважинный (геотехнологический).

Подземный (шахтный) способ разработки применяется преимущественно для месторождений полезных ископаемых, залегающих на больших (до 2 000 и более метров) и средних глубинах (100 - 600 м), а иногда и малых (> 20 м), когда технико-экономические и экологические показатели подземной разработки являются предпочтительными. Может применяться также в густонаселенных районах, при наличии ценных ландшафтов и т. д. Добыча руд производится взрывной отбойкой крепких пород (более 8 по Протодьяконову), щитовыми комплексами при разработке мягких пород и другими методами. Подъем руды на поверхность производится скиповыми подъемниками: перед подъемом руда дробится под землей до 300 мм. Подземный способ разработки характеризуется значительными потерями руды (до 45%) и высоким разубоживанием (до 30 %).

Разновидностью подземного способа разработки является скважинный способ разработки. Традиционно применяется для жидких и газообразных полезных ископаемых. Однако, с развитием, техники со второй половины XIX века скважинным геотехнологическим) способом стали добывать и твердые полезные ископаемые. Отличительная особенность скважинных методов состоит в том, что полезные компоненты за счет какого-либо воздействия переводят в подвижное состояние и в виде проективной пульпы раствора подают на поверхность.

Среди скважинных методов выделяют подземное выщелачивание (U, Pb, Zn, Си, Р и др.), скважинную гидродобычу (СГД) (песок, гравий, россыпи, рыхлые, железные и другие руды), подземную выплавку (сера, асфальтит, битум), подземное растворение солей (сильвинит, карнолит, бишофит), подземную газификацию (уголь, сера, горючие сланцы) и др. Скважинные методы обладают рядом достоинств, позволяющих прогнозировать широкое их применение в ближайшем будущем. К ним относится, в частности, перемещение процессов извлечения полезных компонентов в недра и работа геотехнологических систем в замкнутом циркуляционном цикле, позволяющие предотвращать вредные воздействия на окружающую среду.

Требования к скважинным методам сводятся в основном к защите водоносных горизонтов от загрязнения, полноте извлечения полезных ископаемых и рекультивации полей обращения в случае недостаточной прочности покрывающих пород или небольшой глубины залегания месторождения.

Открытый (карьерный) способ добычи полезных ископаемых более экономичен и получил преимущественное распространение в мире. Этим способом добывают около 80 % всех твердых полезных ископаемых. Он отличается большой производительностью (до 50 млн. т руды одного карьера в год), низким разубоживанием (до 5 %) и невысокими потерями руды в недрах (до 3 %). Открытым способом разрабатываются месторождения полезных ископаемых, залегающие на глубине до 600 м. Добыча осуществляется буровзрывным (при крепости пород более 8) и экскаваторным (крепость ниже 8) способами.

Транспортируется добываемое минеральное сырье железнодорожным или автомобильным транспортом, а также конвейерным или гидравлическим способами.

Разновидностью открытого способа является дражный способ, который применяют для разработки обводненных россыпных месторождений. Целесообразность его применения определяется условиями залегания и размером россыпей, запасами полезного ископаемого, а также другими параметрами месторождения. Основным преимуществом дражной разработки являются возможность высокопроизводительной работы по поточной технологии, автоматизации добычных и обогатительных процессов, механизации вспомогательных операций, поскольку все операции по добыче полезного ископаемого первичного обогащения сосредоточены непосредственно на драгах.

Разновидностью открытого способа добычи является также кучное выщелачивание (КВ), обладающее рядом достоинств и недостатков.

Методами кучного выщелачивания при открытой добычи и методами шахтного выщелачивания обычно проводят доработку завершаемых добычных горнорудных производст.

Эти методы применяют в качестве вторичных при добыче урана, золота, меди из отвалов забалансованных руд или в качестве первичных при добыче золота из месторождений бедных рассеянных руд путем орошения выщелачивающим рабочим раствором крупных штабелей руды на поверхности (KB) или в подземных камерах (блоках) визированной руды (ШВ).

Рабочие площадки готовят специально: облицовывают, покрывают гравием, прокладывают трубы-коллекторы. Выщелачивающим раствором служит серная кислота (уран, медь) или цианистый натрий (золото).

Основные природоохранные мероприятия включают:

- обустройство рабочих площадок для предупреждения утечек рабочего раствора;

- промывку и нейтрализацию остаточных куч и их удаление в отвалы;

- землевание подготовленных остаточных куч;

- сбор остаточных рабочих растворов в специальные емкости, их нейтрализацию и утилизацию.

Иногда применяют комбинированный способ разработки, при котором верхняя часть месторождения отрабатывается открытыми, а нижняя - подземными горными работами.

Суммарный ущерб ОС от источников экологического воздействия, связанных с открытым способом добычи, в 10 раз выше, чем от источников, связанных с подземной добычей. Экологический ущерб объектам ОС при горном способе добычи приведен ниже на примере Соколовско-Сарбайского ГОКа по истечении 40 лет его деятельности:

- изменился ландшафт местности, произошло изъятие земель из землепользования за счет отсыпки отвалов;

- вследствие дренажа понизились уровни водоносных горизонтов;

- существенно поднялся вследствие сброса дренажных вод уровень верхних горизонтов подземных вод, что вызвало частичное затопление промышленной и селитебной зон;

- существенно изменился химический состав подземных вод;

- замачивание грунтов вследствие подтопления привело к изменению их физикомеханических свойств и деформации фундаментов ряда жилых зданий;

-развился целый ряд инженерно-геологических процессов (заболачивание, засоление грунтов, оврагообразование, оползни, просадки над выработанными участками).

Метод скважинной гидравлической добычи (СГД).

Метод находится в стадии опытно-промышленных испытаний и перспективен для отработки многих месторождений полезных ископаемых.

По сравнению с горным способом добычи характеризуется относительно низким воздействием на ОС. Основными видами воздействий являются:

- нарушение целостности массива пород;

- локальные нарушения динамики подземных вод;

- нарушение рельефа земной поверхности;

- относительно кратковременное отчуждение земель.

Основные природоохранные меры заключаются в следующем:

- тампонировании устья скважин глиной вокруг обсадной колон-

вы;

-заполнении ствола скважин и выработанного пространства закладочным материалом (главным образом, хвостами обогащения);

- ликвидации просадок земной поверхности обезвоженными хвостами;

- рекультивации нарушенных земель предварительно снятым и складированным почвенно-растительным слоем.

Таким образом, с горнодобывающим производством связан значительный экономический ущерб окружающей среде, что определяет важность проблемы экологизации минерально-сырьевой отрасли. Технологические аспекты этой проблемы, как следует из вышеизложенного, связаны с:

- выбором технологии добычи (от менее экологичных карьерного и шахтного к более экологичным скважинным геотехнологическим -ПВ, СГД и др.);

- при необходимости применения открытых и подземных горных способов добычи предпочтение отдается тем технологиям обогащения, которые сопровождаются минимальным воздействием на ОС (максимальное использование физических методов - гравитации, магнитной сепарации, радиометрического обогащения и т.п. при ограничении методов флотации, использующих токсичные компонента);

- выбором среди альтернативных месторождений тех объектов, освоение которых сопровождается меньшим экологическим ущербом ОС;

- применением комплекса природоохранных мер от воздействия твердых, жидких и газопылевых отходов, включающего их утилизацию;

- максимальное использование попутных полезных ископаемых.

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 4235; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!