КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расчет проветривания тупиковой выработки

|

|

|

|

Примеры расчетов проветривания тупиковой выработки и ствола

Рассчитать количество воздуха и выбрать необходимое оборудование для проветривания откаточного штрека, проводимого буро-взрывным способом впереди очистного забоя (сплошная система разработки). Составить схему проветривания выработки в соответствии с требованиями ПБ

Исходные данные для расчетов:

1. Длина тупиковой части выработки, Lп = 400 м;

2. Поперечное сечение выработки в свету, S=16.4 м2;

3. Мощность пласта, m=0.90 м;

4. Газоносность угля Xг=15.0 м3/т.с.б.м.;

5. Выход летучих веществ, Vг=40.0 %;

6. Ширина выработки по угольному забою,bу=6.2 м;

7. Глубина заходки lв.з=1.8 м.;

8. Расход ВВ: по углю Bу=15 кг

по породе Bп=25кг;

9. Температура воздуха в призабойном пространстве выработки t  C=22;

C=22;

10. Относительная влажность воздуха в забое 92 %;

11.Скорость проведения выработки Vп=2.7 м/сут;

12. Марка угля-Д;

13. Зольность угля Аз=14 %;

14. Влажноть угля Wр=2 %;

15. Плотность угля γ=1.35 т/м3 .

Решение задачи производим по методике [5],согласно которой количество воздуха которое необходимо подавать в забой выработки определяется по следующим факторам:

-по метановыделению;

-по газам, образующимся при взрывных работах;

-по средней минимально допустимой скорости движения воздуха в соответствии с требованиями ПБ;

-по наибольшему числу людей;

-по минимально допустимой скорости движения воздуха в призабойном пространстве с учетом температуры и относительной влажности.

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой выработки по метановыделению при взрывном способе выемки угля в выработке проводимой по пласту угля, определяется по формуле (12.17)

Qз.п= м3/мин

м3/мин

где lз.тр- расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя выработки, м; принимаем согласно требованиям ПБ для газовых шахт 8 м;

Kт.д.- коэффициент турбулентной диффузии; принимаем равным 0.8, так как S>10 м2.

Сmax-допустимая максимальная концентрация метана в призабойном пространстве после взрывания по углю; принимаем согласно [5] равной 2%.

С0-концентрация метана в струе воздуха поступающей в выработку, %; Принимается в соответствии с [5] равной 0.05%:

Iз.п. max.-максимальное метановыделение в призабойном пространстве после взрывания по углю, м3/мин.; определяется по формуле (12.18)

Iз.п. max=0.05 Sуг lв.з g (x-x0), м3/мин

где Sуг- площадь сечения выработки по углю в проходке, м2

Sуг= bуг m = 3.6 1.0=3.6 м2;

g- объемный вес угля, т/м3

x- природная метаноносность пласта, м3/т. Определяется по формуле (12.6)

x=xг KW.A, м3/т

где KW.A-поправочный коэффициент, учитывающий влажность угля Wр и зольность Aз

KW.A=0.01(100-Wр-Aз),

Aз=14 %, Wр=2%, тогда KW.A=0.84, а x=15*0.84=12.6 м3/т;

x0-остаточная метаноносность угля, м3/т; определяется по формуле (12.7)

x0=xо.г KW.A, м3/т

xо.г-остаточная метаноносность угля,м3/т.с.б.м; определяется по табл.3.1 [5] в зависимости от выхода летучих веществ Vг. В нашем примере Vг=4.0 %, тогда xо.г=2.0 м3/т.с.б.м., а x0=0.84 2.0=1.68 м3/т

Определяем метановыделение в призабойном пространстве выработки

Iз.п. max=0.05 5.58 1.8 1.35(12.6-1.68)=7.4 м3/мин.

Определяем количество воздуха, которое необходимо подавать в забой по выделению метана

Qз.п.= =300 м3/мин

=300 м3/мин

Определяем расход воздуха по средней минимально допустимой скорости движения воздуха по формуле (12.23)

Qз.п=60 Vп. min S, м3/мин

где Vп.min-минимально допустимая ПБ скорость движения воздуха в выработке, м/с; для шахт опасных по метану Vп.min= 0.25 м/с

Qз.п=60 0.25 16.4=246 м3/мин

Расход воздуха по минимальной скорости в призабойном пространстве с учетом температуры и относительной влажности воздуха определяется по формуле (12.24)

Qз.п=20 Vз.min S, м3/мин

где Vз.min-минимально допустимая ПБ скорость воздуха в призабойном пространстве м/с; принимается по табл.8.3 ПБ. В нашем примере температура равна 22  С, а относительная влажность 92%, тогдаVз.min=0.25 м/с

С, а относительная влажность 92%, тогдаVз.min=0.25 м/с

Qз.п=20 0.25 16.4=82 м3/мин

Расход воздуха, который необходимо подавать в забой по наибольшему числу людей определяется по формуле (12.25)

Qз.п=6 n м3/мин

Qз.п=6 8=48 м3/мин

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой по ядовитым газам, образующимся при взрывных работах, определяется по формуле (12.26)

Qз.п= м3/мин

м3/мин

где Т-время проветривания выработки, мин;

Для шахт опасных по внезапным выбросам угля и газа Т £30 мин, для прочих шахт не нормируется; принимаем Т=30 мин.;

£30 мин, для прочих шахт не нормируется; принимаем Т=30 мин.;

Vвв- объем вредных газов, образующихся после взрывания определяем по формуле (12.27)

Vвв=100 Вуг+40 Впор, л

Вуг, Впор -масса одновременно взрываемых ВВ по углю и по породе, соответственно, кг; Если взрывание по углю и по породе производится раздельно то при расчете Qз.п принимается большее из произведений входящих в формулу (12.27). Предусматриваем одновременное взрывание по углю и по породе тогда значение Vвв будет равно Vвв=100 15+40 25=2500 л;

где  -длина тупиковой части выработки, м; для горизонтальных и наклонных тупиковых выработок длиной 500 м. и более вместо

-длина тупиковой части выработки, м; для горизонтальных и наклонных тупиковых выработок длиной 500 м. и более вместо  подставляется критическая длина равная 500 м, а в том случае, когда

подставляется критическая длина равная 500 м, а в том случае, когда  меньше 500м, подставляется

меньше 500м, подставляется  .В нашем примере

.В нашем примере  = 400 м

= 400 м

Коб- коэффициент, учитывающий обводненность выработки; принимается по табл.5.1 Коб=0.8

Кут. тр.- коэффициент,учитывающий утечки воздуха в вентиляционном трубопроводе; определяется согласно пункту 5.3.3 (табл.5.4). При длине меньше критической длины, значение Кут.тр. принимается для длины

меньше критической длины, значение Кут.тр. принимается для длины  , и при

, и при  ³ lп.кр для критической длины lп.кр. Принимаем гибкие матерчатые трубы типа 1А диаметром 0.8 м, тогда Кут.тр.=1.2.

³ lп.кр для критической длины lп.кр. Принимаем гибкие матерчатые трубы типа 1А диаметром 0.8 м, тогда Кут.тр.=1.2.

Qз.п= =293 м3/мин

=293 м3/мин

Для выбора ВМП принимаем наибольшее из полученных Qз.п=300 м3/мин

Определяем необходимую производительность вентилятора, по формуле (12.33)

Qв=Qз.п*Кут.тр., м3/мин

Qв=300*1.2=360 м3/мин Qв=6.0 м3/с

Определяем необходимое давление вентилятора, по формуле (6.34)

hв= , кг/м2 (даПа)

, кг/м2 (даПа)

где Rтр.г.- аэродинамическое сопротивление гибкого трубопровода, кm; определяется по формуле (6.35)

Rтр.г.= rтр (lтр+20 dтр. n1+10 dтр. n2)

rтр- удельное аэродинамическое сопротивление гибкого трубопровода без утечек воздуха кm/м; Для труб диаметром 0.8 м rтр=0.0161 кm/м; (/5/, стр.87);

dтр- диаметр гибкого трубопровода, м;

n1, n2- число поворотов трубопровода соответственно под углом 900 и 450.

Rтр.г.=0.0161(400+20 0.8 0+10 0.8 0)=6.44 кm

hв= 6.02 6.44

=188 кг/м2

=188 кг/м2

Выбор вентилятора производим путем нанесения расчетного режима его работы Qв, hв на аэродинамические характеристики вентиляторов. На основании анализа аэродинамических характеристик вентиляторов принимаем к установке вентилятор ВМ-6М. Точка с координатами Qв=6.00 м3/с и hВ=188 кг/м2 ложится на характеристику вентилятора в зону между углами установки лопаток направляющего аппарата 00 и -200. Для определения фактической производительности, депрессии вентилятора и количества воздуха которое будет поступать в забой на его аэродинамической характеристике, строим характеристику трубопровода по уравнению (12.34). Для этого задаемся произвольными значениями Q =2, 4, 6, 9 м3/с и определяем соответствующие им значения Кут.тр. и hв Расчетные данные для построения характеристики трубопровода представлены в табл.12.1

Таблица 12.1

| Q, м3/с | ||||

| Кут.тр. | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 |

| Qв | 2.3 | 4.72 | 7.32 | 10.0 |

| hВ | 29.0 |

Точка «А» на графике (рис.12.9)характеризует расчетный режим расчетный режим, а точка «Б» фактический режим работы вентилятора. Фактический режим работы вентилятора характеризуется параметрами QВ.Ф=6.2 м3/с, hВ.Ф=200 кг/м2.

|

Рис.12.9 Аэродинамическая характеристика вентилятора ВМ-6М и режим его работы на сеть

Определяем количество воздуха, которое будет поступать в забой по формуле (12.37)

QЗ.П.Ф=1.69 -0.69QВ.Ф, м3/с

-0.69QВ.Ф, м3/с

QЗ.П.Ф=1.69

-0.69*6.2=5.1 м3/с.

-0.69*6.2=5.1 м3/с.

Количество воздуха, которое необходимо подавать к вентилятору, определяем по формуле (12.38)

Qвс≥1.43 Qв*kр

где kр – коэффициент, принимаемый равным 1.0 для ВМП с нерегулируемой подачей и 1.1 – с регулируемой.

Qвс=1.43*6.2*1,1=9.75 м3/с или Qвс=585 м3/мин

Схема проветривания выработки представлена на рис.12.10

|

Расчет проветривания ствола

Рассчитать количество воздуха и выбрать необходимое оборудование для проветривания ствола. Составить схему проветривания ствола в соответствии с требованиями ПБ.

Исходные данные для расчета:

1. Глубина ствола, Hс=550 м;

2. Диаметр ствола в свету Дс=7.0 м;

3. Диаметр ствола в проходке Д1=7.7 м;

4. Расход ВВ по породе Впор=120 кг

4. Приток воды в ствол Vв=10 м3/час:

5. Мощность пласта пересекаемого стволом на максимальной глубине mп=0.9 м;

6. Газоносность пласта X=15.0м3/т;

7.Зольность угля Аз=14 %;

8. Влажность угля Wр=2 %;

9. Выход летучих веществ, Vdaf=40.0 %

10. Выход летучих веществ из угля Vоб=190 мл/г.с.б.м;

11.Марка угля Д

12. Наибольшее число людей в стволе-16 чел;

13. Температура воздуха в забое ствола-22 0С;

14. Относительная влажность воздуха-92%.

Решение задачи производим по методике /5/. Согласно /5/, количество воздуха, которое необходимо подавать в забой ствола определяется:

-по метановыделению;

-по средней минимально допустимой скорости в соответствии с требованиями ПБ;

-по минимальной скорости в призабойном пространстве ствола в зависимости от температуры;

-по газам, образующимся при взрывных работах;

-по наибольшему числу людей, одновременно работающих в забое ствола.

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой ствола по метановыделению определяется по формуле (12.19)

Qз.п= , м3/мин

, м3/мин

где-Iз.с.- ожидаемое метановыделение в призабойном пространстве ствола при пересечении пласта стволом, м3/мин;

С- допустимая ПБ концентрация метана в исходящей струе ствола, %;

С0-концентрация метана в поступающей струе.

Метановыделение в забое ствола определяется по формуле (12.20)

Iз.с= Iпов.с. + Iо.у.с.

Iпов.с- метановыделение из неподвижных обнаженных поверхностей пласта, м3/мин;

Iо.у.с.- метановыделение из отбитого угля, м3/мин.

Метановыделение Iпов.с, Iо.у.с определяется по формулам (12.21), (12.22)

Iпов.с=3.310-2 mп Д1 Х [ 0.0004(Vdaf)2+0.16]

Iо.у.с=2.0 10-3 mп Д g (Х-Хо)

g (Х-Хо)

гдеД1- диаметр ствола в проходке с учетом толщины крепи, м; Д1=7.7 м;

Остаточную газоносность угля определяем по формуле (6.7)

Х0=Хо.г КW.A

Хо.г- остаточная газоносность угля, м3/т.с.б.м.; принимается по табл.3.1 и равна 2.0 м3/т.с.б.м.

Хо=2.0 0.84=1.68 м3/т

Х=15 0.84=12.6 м3/т

Iпов.с=3.3 10-20.9*7.7 12.5[0.0004 402+0.16]=2.3 м3/мин

Iо.у.с.=2.0 10-3 0.9 7.72 1.35 (12.6-1.68)=1.6 м3/мин

Iз.с=2.3+1.6=3.9 м3/мин

Qз.п= м3/мин

м3/мин

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой по средней минимально допустимой скорости движения воздуха в выработке, определяем по формуле (12.23). Согласно ПБ минимально допустимая скорость движения воздуха в стволе 0.15 м/с

Qз.п=600.15 19.6=176 м3/мин

Расход воздуха по минимальной скорости в призабойном пространстве ствола в зависимости от температуры, определяем по формуле (12.24). Согласно исходным данным температура воздуха равна 22 0С, а влажность 92 %, тогда согласно табл.8.3 ПБ Vз.min=0.25 м/c

Qз.п=20 0.25 38.4=192 м3/мин.

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой по наибольшему числу людей, работающих в забое, определяем по формуле (12.25)

Qз.п=6 n, м3/мин

Qз.п=6 16=96 м3/мин

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой ствола по газам, образующимся при взрывных работах, определяем по формуле (12.26).

Объем вредных газов, образующихся после взрывания по породе

Vвв=40 120=4800 л.

Критическая длина выработки при проходке стволов определяется по формуле (12.28)

Lп.кр=12.5 Vвв Кт.с Кс.1/S, м

где Кт.с- коэффициент турбулентной диффузии полной свободной струи; определяется по табл.5.2 в зависимости от величины lз.тр/dтр.п;

lз.тр- расстояние от конца трубопровода до забоя ствола, м; Согласно ПБ ‘это расстояние должно быть не более 15 м, а при погрузке грейфером 20 м;

dтр.п- приведенный диаметр трубопровода, м; при расположении трубопровода в углу выработки равен 2*dтр, а при расположении у стенки выработки или у

стенки ствола 1.5 dтр

Для проветривания ствола принимаем металлические трубы диаметром 0.8 м, длина звена lзв=4.0 м, тогда dтр.п.=1.2 м, lз.тр./dтр.п=12.5, а Кт.с=0.62;

Кс.1- коэффициент, учитывающий влияние обводненности и глубины ствола, а также температуры пород в стволе на процесс разбавления вредных газов; определяется по формуле (12.29)

Кс.1=

Кс.2- коэффициент, учитывающий влияние обводненности ствола; зависит от притока воды в забой и определяется согласно /5/ стр.77. В нашем примере приток воды в ствол 16 м3/час, тогда Кс.2=8.2;

tп- температура пород на глубине Нc, определяется по формуле (12.30)

tп=t1+ ,

, С

С

t1- температура пород на глубине зоны постоянных температур Н0, ; для Донбасса t1=8

; для Донбасса t1=8 10

10  , а Н0=26

, а Н0=26 33 м;

33 м;

Нг- геотермический градиент, м/град; для Донбасса Нг=25 30 м/град.

30 м/град.

tп. = 9+ ;

;

t0- среднемесячная температура атмосферного воздуха для июля,  ; принимается по данным, приведенным в «Единой методике прогнозирования температурных условий в угольных шахтах». Для Донбасса t0=21.4

; принимается по данным, приведенным в «Единой методике прогнозирования температурных условий в угольных шахтах». Для Донбасса t0=21.4  ;

;

Кc.1=

Lп.кр= м

м

Так как lп.кр меньше lп при расчете Qз.п. подставляем lп.кр=242 м.

Определяем значение коэффициента утечек воздуха. Согласно /5/ для жестких вентиляционных труб он определяется по формуле (12.31)

Кут.тр.= (

где Куд.ст- коэффициент удельной стыковой воздухопроницаемости при фланцевом соединении трубопровода; принимается по табл.5.5.Уплотнение стыков производим при помощи прокладок из пенькового каната и промасленного картона, тогда Куд.ст=0.003;

Rтр.ж- аэродинамическое сопротивление жесткого трубопровода без утечек воздуха, кm; определяется по формуле (12.32)

Rтр.ж=1.2 Rтр.+ Rм, кm

где 1.2-коэффициент, учитывающий нелинейность трубопровода и несоответствие стыков;

Rтр- аэродинамическое сопротивление жесткого трубопровода без утечек воздуха, кm; определяется по табл.5.7. [5]. При диаметре труб 0.8 м и длине 550 м Rтр.=3.15 кm;

Rм- аэродинамическое сопротивление фасонных частей, кm; принимается по табл.5.9 Rм=0.17 кm.

Rтр.ж.=1.2 3.15+0.17=3.95 кm.

Кут.тр.=( =1.5

=1.5

Qз.п= =290 м3/мин

=290 м3/мин

Для выбора вентилятора принимаем наибольшее из полученных Qз.п=390 м3/мин и определяем необходимую производительность вентилятора по формуле (12.33)

Qв=Qз.п Кут.тр.

Qв=390 1.5=585 м3/мин или Qв=9.75 м3/с

Определяем давление вентилятора работающего на жесткий трубопровод по формуле (6.36)

hВ= , кг/м2

, кг/м2

hВ= кг/м2

кг/м2

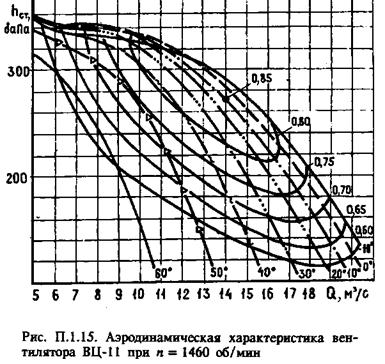

Выбор вентилятора производим путем нанесения расчетного режима его работы Qв, hВ на графики аэродинамических характеристик вентиляторов. Принимаем к установке вентилятор ВЦ-11. Точка с координатами Qв=9.75 м3/с и hВ=260 кг/м2 практически точно ложится на характеристику вентилятора при угле установки направляющего аппарата 500 (рис.12.12). Поэтому уточнение режима работы вентилятора не производим.

Схема проветривания ствола представлена на рис.12.13.

|

Рис.6.12 Режим работы на трубопровод вентилятора ВЦ-11.

|

Рис.12.13 Схема проветривания ствола.

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2280; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!