КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Законность и правопорядок. Состояние и пути укрепления законности правопорядка в РФ

|

|

|

|

Принятие государством законов и подзаконных нормативных актов еще не обеспечивает того, что содержащиеся в них нормы права будут реализованы, что содержащаяся в них государственная воля воплотится в реальную ткань общественных отношений. Необходимо создать условия, чтобы все субъекты, кому эти нормы адресованы, соблюдали содержащиеся в них правовые предписания и требования, обеспечивали законность.

Законность — это совокупность требований точного соблюдения норм, содержащихся в законах и основанных на них подзаконных нормативных актах, всеми участниками общественных отношений (государством, его органами, должностными лицами, общественными организациями, гражданами). Она закрепляется в конституции и других законах как принцип, реализуется в метод деятельности всех носителей прав и обязанностей и становится таким образом режимом общественной жизни, суть которого в том, что большинство участников общественных отношений соблюдает, исполняет правовые требования и предписания.

Обеспечение законности — одно из важных направлений деятельности государства.

Появление законности вплетается в процессы происхождения нрава и государства, ее природа напрямую связана с законотворческой деятельностью. Но под законностью следует понимать не законы, не их совокупность и даже не управление обществом с помощью законов, хотя последнее понимание очень тесно соприкасается с режимом законности. Если нет законов, то и о законности речи не будет. Законы — основа законности. Управление людьми посредством издания законов, которые содержат общие правила поведения, обязательные для исполнения, — альфа и омега законности. Но очень часто в истории случалось так, что издавалось много законов, а законности, по существу, не было.

Законность — это совокупность многообразных, но одноплановых требований, связанных с отношением к законам и проведению их в жизнь: требования точно и неуклонно соблюдать законы всеми, кому они адресованы; требования соблюдать иерархию законов и иных нормативных актов; требования того, чтобы никто не мог отменить закон, кроме органа, который его издал (непререкаемость закона).

Это главные требования, составляющие содержание законности. Они могут быть сформулированы непосредственно в законах, провозглашаться официальными властями или выражаться как-то иначе. Если они только провозглашаются, но не выполняются, законность будет формальная. Если названные требования проводятся на деле (независимо от того, как они выражены и как часто о них говорят) — законность реальная.

Трудно представить себе государство, которое обходилось бы без законов, хотя история знает времена, когда государство ориентировалось преимущественно на использование силы, а не на право (когда гремит оружие, законы молчат). Однако даже при наличии законов в так называемом полицейском государстве, если они не устраивают тех, кто пришел к власти, а открыто отказаться от них они не решаются и заменить своими законами еще не успели, власти отбрасывают законность и начинают управлять с помощью подзаконных (часто полусекретных) актов и основанных на них дискреционных (произвольных) полномочиях должностных лиц государства. В лучшем случае в государстве, где сильны исполнительные и карательные органы, а не законодательные, устанавливается режим формальной законности, при котором «болтают с одной целью — надувать простонародье», т.е. говорят о торжестве законов, а на самом деле попирают их.

Таким образом, прослеживая связь государства и законности, можно констатировать наиболее органичное соединение режима законности с демократией, с деятельностью правового государства, в котором главенствуют законодательные органы, а все остальные не только подчинены закону, но видят свое назначение в проведении законов в жизнь.

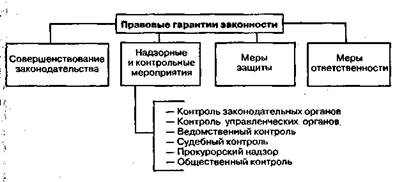

Поддержание режима законности обеспечивается системой гарантий законности. Под ними понимают как объективно складывающиеся факторы общественной жизни, так и специально предпринимаемые меры упрочения режима точного и неуклонного воплощения требований закона в жизнь. Рисунки 1 и 2 дают о гарантиях законности наглядное представление. При этом на рис. 1 следует учесть, во-первых, взаимную связь всех гарантий законности и, во-вторых, то обстоятельство, что формирование сознания и соответствующая организационная работа как бы предваряют все остальные гарантии.

Гарантии законности

Рис. 1

Понимание важности режима законности для жизни общества требует обращения еще к двум острым вопросам: к вопросу соотношения законности и целесообразности и к вопросу единства законности.

В разное время в том или ином государстве, в особенности в периоды ломки существующих отношений, обострялась проблема соотношения законности и целесообразности. И это понятно. Законотворчество не успевает за коренными изменениями в общественных отношениях. Законы оказываются вдруг пробельными, несовершенными. А главное — они перестают удовлетворять новые общественные силы, начинают отягощать новую политику. Политики и некоторые юристы предлагают отбросить в сторону законы, решать вопросы (юридические дела) свободно, исходя из жизненных потребностей, интересов сторон, собственного понимания справедливости. Сто лет назад, на рубеже веков, в таких условиях в Европе формировалась школа «свободного права». Нечто похожее мы можем наблюдать сегодня в условиях российской действительности. Старые нормативные акты (особенно ведомственные) часто тормозят поступательное движение к новому обществу, а новые находятся в состоянии становления и не всегда по своему качеству удовлетворяют потребностям преобразований.

Рис.2

В принципе отход от законности нельзя обосновать ссылками на целесообразность. Юристы, по существу, были едины в том, что наиболее целесообразное решение основано на законе и вопрос о целесообразности может ставиться только в рамках закона.

Однако вопрос о соотношении законности и целесообразности не так прост, как может показаться. Его нельзя решать вне исторических рамок, без учета конкретных условий жизни общества. История знает примеры того, как в интересах прогресса, во имя великих революционных идей судьи и администраторы руководствовались именно целесообразностью, а не «мертвой буквой статьи закона». Истории известно и другое: некоторые люди сознательно лишали себя различных выгод и даже шли на смерть во имя торжества законности и порядка. Dura lexsed lex (закон суров, но таков закон) — это тот самый принцип, который обязывает исполнять и уважать любой закон.

Сегодня приводят довольно много аргументов и примеров в пользу как принципа законности, так и целесообразности решения вопреки конкретному закону. Сторонников законности всегда отпугивал произвол суда и администрации при допущении малейшей возможности отхода от закона. Приверженцев принципа целесообразности отталкивает бездушное понимание правовой нормы, хотя часто разногласия между теми и другими являются мнимыми.

Закон требует обоснованности решений. В некоторых случаях данное требование приобретает самостоятельное значение. Это проявляется именно там, где закон позволяет, не выходя за его рамки, учитывать соображения целесообразности. Нормативный акт, как правило, предполагает один вывод в смысле юридической квалификации соответствующих обстоятельств, но в смысле юридических последствий и их меры чаще предоставляет возможность выбора наиболее целесообразного решения.

Коль скоро общество управляется с помощью предписаний общего характера, имеющих общеобязательное значение, приобретают особый вес правовые ценности, среди которых первое место отводится законности. Допущение отхода от принятых законов и обхода или нарушения их под предлогом целесообразности всегда чревато серьезной угрозой правопорядку в целом. Поэтому законы считаются целесообразными и подлежащими обязательной реализации вплоть до их дополнения, изменения или отмены.

Проблема единства законности приобретает большую политическую остроту в связи с растущим движением во многих субъектах Российской Федерации за утверждение их суверенных прав, преодоление неоправданного командования из центра, устранение бюрократизма и т.д. При этом нельзя забывать о теоретической стороне вопроса. Если не сводить законность к законодательству (оно, естественно, может быть разным), а видеть в ней особый правовой режим, совокупность требований точного и неуклонного проведения установлений законодателя в жизнь, то, надо полагать, законность должна быть единой во всей Федерации в целом и в каждом ее субъекте.

Единство законности следует связывать с компетенцией центра в лице его органов и компетенцией субъектов Федерации в лице органов власти и управления последних. Требования законности едины к центральным органам, обязанным соблюдать не только свои законы, но и законы субъектов Федерации, и к органам субъектов Федерации. И те, и другие призваны соблюдать не только собственные законы.

Закон теряет юридическую силу, если он издан в нарушение компетенции соответствующего органа. При коллизиях местных нормативно-правовых актов приходится выяснять юридическую силу акта. Высшей юридической силой по вопросам, отнесенным к ведению центральных органов, обладают их акты. Далее идут законы субъектов Федерации, которые регулируют общественные отношения в соответствии с волей вышестоящих органов. По вопросам, отнесенным к исключительному ведению субъектов Федерации, нет акта более высокой юридической силы, чем закон субъекта Федерации. Общее правило таково, что акты органов управления — правительства, министерств и ведомств, исполнительных органов местных органов власти — являются подзаконными и уступают парламентским актам.

К сожалению, практика государственного управления знает немало примеров того, как центральные министерства и ведомства бесцеремонно игнорируют права субъектов Федерации и компетенцию их высших органов государственной власти. Это соответствовало общей тенденции подмены представительных органов подотчетными им органами управления. В качестве ответной реакции наблюдаются столь же пагубные стремления противопоставить законодательство субъектов Федерации законодательству центральных органов.

Должна быть разработана система мер и государственно-правовых механизмов для защиты прав субъектов Федерации и для предотвращения случаев злоупотребления данными правами, обеспечения единства правовой системы, защиты Конституционных прав и законных интересов граждан.

На уровне федеративных отношений может стать актуальным и единство самих законов, единство правового регулирования. Скажем, принимаются законы о гражданстве в различных республиках. Если не учитывать ситуацию единого государства и единого гражданства, можно принять такие положения, которые заведут практические органы, и прежде всего самих граждан в тупик, из которого без потерь не выбраться. Так, одни республики могут признать гражданами только тех, кто родился на их территории, независимо от места их проживания, другие будут устанавливать гражданство ребенка в зависимости от гражданства одного родителя и т.д. Кто-то установит ценз оседлости, кто-то — ценз грамотности или владения языком. Появятся лица с двойным и тройным гражданством, лица без гражданства данной республики, но с гражданством другой, лица без гражданства вообще. Все это в итоге может привести к положению, существовавшему во времена всеобщей феодальной раздробленности, к затруднению экономических, культурных, политических связей, к ущемлению прав человека.

Следить за единством законности в правотворческой деятельности призваны Конституционный Суд и прокуратура в порядке осуществления функций общего надзора.

Единство законности в сфере реализации права призваны обеспечивать суды и те органы, которые имеют право на официальное толкование правовых норм.

Правопорядок

В результате реализации требований законности в обществе происходит упорядочение общественных отношений: закрепляются и поддерживаются те из них, которые соответствуют интересам общества и государства; другие развиваются в соответствующем направлении, определенном правовыми нормами; пресекаются нежелательные, запрещенные законом деяния. Закрепленное в законах и других нормативных актах «бумажное» право становится «правом жизни», возникает порядок.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2017-01-13; Просмотров: 844; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!