КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рупорные антенны

|

|

|

|

Указанные недостатки волновода в большой мере устраняются, если к отверстию волновода примыкает рупор (рисунок 7.4).

Так как площадь раскрыва рупора больше площади отверстия волновода, то направленность излучателя намного возрастает. Кроме того, постепенное расширение рупора способствует согласованию волновода со свободным пространством.

Например, для волны Н10 критическая длина волны λкp = 2а возрастает пропорционально широкой стороне а поперечного сечения, а это означает, что волновое сопротивление рупора приближается к 377 Ом:

. (7.10)

. (7.10)

Рисунок 7.4 – Рупоры различной формы

Постепенное увеличение поперечного сечения рупора способствует также затуханию волн высших типов.

Имеется несколько видов рупорных антенн: Н -плоскостные секториальные (рисунок 7.4, а), Е – плоскостные секториальные (рисунок 7.4, б), пирамидальные (рисунок 7.4, в) и конические (рисунок 7.4, г).

Обычно в секториальных и пирамидальных рупорах возбуждается волна Н10,а в конических – волна Н11. Отличаются Н- и Е- плоскостные секториальные рупоры тем, что первые расширяются в плоскости H, а вторые – в плоскости Е. В первых силовые линии электрического поля перпендикулярны широкой стороне раскрыва, а во вторых – узкой.

Уменьшение коэффициента отражения от раскрыва рупорной антенны можно объяснить не только тем, что благодаря pyпоpy волновое сопротивление приближается к 377 0м, но и тем, что фазовая скорость Vф в волноводе уменьшается до скорости распространения волн в свободном пространстве:

. (7.11)

. (7.11)

И то и другое вызвано увеличением λкр в направлении от горловины (λкр = 2а) к раскрыву (λкр = 2а') рупора.

В процессе движения волны в секториальном рупоре фронт преобразуется из плоского вцилиндрический (рисунок 7.4, а, б), а в пирамидальном и коническом рупорах – в сферический. Фазовый центр полученных волн находится в точке пересечения расширяющихся сторон рупора.

Поля в раскрыве рупора вследствие изменения формы фронта волны становятся несинфазными, и это снижает направленные свойства антенны.

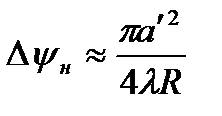

Например, для Н -плоскостного секториального рупора фаза поля в раскрыве рупора изменяется пропорционально квадрату координаты х данной точки раскрыва [2]

. (7.12)

. (7.12)

В крайних точках раскрыва (х = а'/2) фазовый сдвиг получается максимальным:

. (7.13)

. (7.13)

Аналогично для Е- плоскостного рупора

. (7.14)

. (7.14)

Если фазовые сдвиги в раскрыве невелики (меньше 90), то диаграммы направленности мало отличаются от диаграмм направленности синфазной плоскости и могут быть рассчитаны по формулам (7.6) и (7.9). При этом

наблюдается некоторое уменьшение коэффициента использования поверхности антенны v, а с ним и коэффициента направленного действия Do = 4π vSA /λ2. Если же синфазность поля в раскрыве нарушена значительно, то форма ДН резко искажается и Do еще более падает.

Как видно, при данной длине рупора R увеличение площади раскрыва SA, вызванное увеличением а' или b', усиливает фазовые искажения ∆ψ и тем самым снижает коэффициент использования поверхности раскрыва v. Возникает противоречие: увеличение SА способствует, а уменьшение v препятствует получению большого КНД.Следовательно, существуют оптимальные соотношения между размерами рупора, причем оптимальным называется такой рупор, который при заданной длине R обладает максимальным коэффициентом направленного действия.

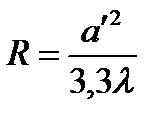

Например, длина R и ширина раскрыва а' оптимального H-плоскостного секториального рупора связаны соотношением [2]

. (7.15)

. (7.15)

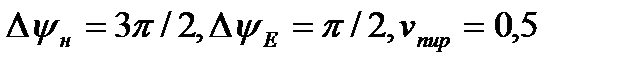

В оптимальном рупоре существует сдвиг по фазе и согласно (7.13) на краях широкой стенки раскрыва равный

Это уменьшает коэффициент v=0.81 для синфазного раскрыва и косинусоидального распределения амплитуды электрического полядо vн= 0,63 при наличии сдвига по фазе. В других оптимальных рупорах имеем: в Е-лоскостном ∆ψ=π/2 и v E = 0,64, в пирамидальном  ,

,

в коническом vK0H=0,51.

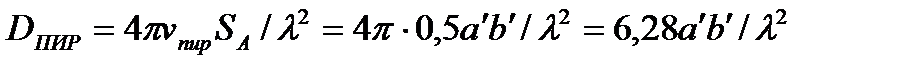

Отсюда КНД этих антенн:

, (7.16)

, (7.16)

, (7.17)

, (7.17)

, (7.18)

, (7.18)

. (7.19)

. (7.19)

Все рупорные антенны широкополосные, так как если, скажем, длина волны увеличивается, то направленность рупора должна понизиться за счет уменьшения размеров раскрыва, отнесенных к длине волны, но это в большой мере компенсируется тем, что по той же причине уменьшаются фазовые искажения в раскрыве рупора и, следовательно, усиливается направленность антенны. Диапазон волн, пропускаемых рупорной антенной, примерно такой же, как питающего волновода, т. е. двукратный (0< λ < 2а). Другие достоинства рупорных антенн – простота их конструкции и высокий КПД. Пирамидальные рупоры к тому же рассчитаны на независимый подбор ДН в Е- и Н- плоскостях.

Области применения рупорных антенн: в радиоизмерительных приборах, в качестве облучателей зеркальных и линзовых антенн и элементов антенных решеток (для формирования не очень острых диаграмм (обычно не уже 10... 15°).

Рупоры можно использовать как остронаправленные антенны только в совокупности с устройствами, устраняющими несинфазность поля в раскрыве (диэлектрические фазовыравнивающие линзы). Если этого не сделать, то потребуется рупор очень большой длины R.

7.6.3 Волноводно – щелевые антенны

Волноводно – щелевыми называются линейные решетки из щелей в волноводе. Обычно каждая щель имеет длину  , где λ – длина волны в воздухе.

, где λ – длина волны в воздухе.

Интенсивность излучения через щель и ее проводимость зависят от расположения щели на стенке волновода (рисунок 7.5). Для максимального излучения необходимо, чтобы щель пересекала линии поверхностного тока в месте их максимальной плотности и, следовательно, располагалась вдоль линий магнитного поля с максимальной напряженностью.

Известно, что на узкой стенке прямоугольного волновода существуют только поперечная составляющая тока и продольная составляющая магнитного поля. Следовательно, продольная щель (1) возбуждается максимально при размещении ее на узкой стенке волновода, а поперечная щель (2) вовсе не излучает, Наклонная щель (3) вызывает промежуточное по величине излучение. В соответствии с плотностью продольного iпрод и поперечного i поп токов на поверхности широкой стенки волновода поперечная щель 4 излучает тем больше,

чем ближе ее центр к средней линии этой стенки (координата х0 приближается к а/2), а продольная щель 5 излучает тем сильнее, чем она ближе к узкой стенке (меньше х0). Интенсивность излучения наклонной щели 6 зависит, очевидно, как от ее координаты х0, так и от угла наклона γ.

Рисунок 7.5 - Распределение токов

Вообще говоря, излучать может любая щель, если с помощью приемного штыря (1) (емкостной штырь с регулируемой глубиной погружения в волновод)вызывать на внутренней поверхности волновода радиальные токи, которые пересекали бы эту щель. Штырь возбуждается электрическим полем распространяемой волны (волна Н10 наводит в штыре электрический ток, как в приемном несимметричном вибраторе). На рисунке 7.5 показано, как таким способом возбуждается щель (8) несмотря на то, что ее продольная ось совпадает с серединой широкой стенки волновода.

Крестообразная щель 9 – это сочетание двух взаимно перпендикулярных щелей с совмещенными центрами, причем одна щель возбуждается продольным током, а другая – поперечным. Так как эти токи сдвинуты по фазе на 90º, то через щель излучаются волны вращающейся поляризации. Если к тому же оба тока равны в центре щели, то получается круговая поляризация волны.

В соответствии с относительной длиной интервала между щелями d/Λ волноводно –щелевые антенны делятся на резонансные и нерезонансные.

Резонансные антенны представляют собой синфазные решетки, в которых щели располагаются с интервалом d = Λ (прямофазные антенны) или d = Λ/2 (переменно-фазные антенны), где Λ – длина волны в волноводе. При d = Λ синфазность возбуждения щелей очевидна, а, если d = Λ/2, то синфазность достигается соответствующим расположением щелей. Точнее, если это продольные щели на широкой стенке волновода (рисунок 7.6, а), то их прорезают в шахматном порядке относительно продольной оси волновода с тем, чтобы все щели пересекались поперечными токами одинакового направления; если же это наклонные щели на узкой стенке волновода, то знаки углов наклона соседних щелей должны чередоваться (рисунок 7.6, б).

Рисунок 7.6 - Устройство волноводно-щелевых

антенн с продольными (а) и наклонными (б) щелями

В связи с синфазным возбуждением щелей пригоден режим и бегущей и стоячей волны, но предпочтительнее второй, ибо тогда исключаются, потери энергии в согласованной нагрузке волновода. Вместо нее включают короткозамыкающий поршень, который должен быть удален от центра последней продольной щели на нечетное число Λ/4 (рисунок 7.6, а). Тогда центры всех щелей находятся в пучностях поперечных токов и этим обеспечивается их максимальное возбуждение.

Относительная полоса пропускания резонансных щелевых решеток не превышает нескольких процентов, так как отраженные от щелей волны складываются на входе решетки с одинаковой фазой только при d = Λ/2 или d = Λ.

В нерезонансных волноводно-щелевых антеннах расстояние между щелями d несколько больше или меньше, чем Λ в прямофазных решетках, и чем Λ/2 в переменно-фазных решетках. В связи с этим щели нерезонансной антенны возбуждаются несинфазно, и луч ее оказывается отклонением от нормали к оси решетки в направлении распространения волны по волноводу. Если к тому же в конце волновода происходит отражение волны, то появляются новые лепестки в ДН, но отклоненные в обратную сторону. Во избежание таких искажений ДН устанавливают режим бегущих волн, а для этого нерезонансную антенну снабжают согласованной нагрузкой (поглотителем) с сопротивлением Rн = Zв (рисунок 7.7).

Рисунок 7.7 – Нерезонансная волноводно-щелевая антенна

Наклонное положение главного лепестка ДН обычно считается недостатком нерезонансных антенн. Другой недостаток – снижение КПД до 80... 95% за счет потерь энергии в поглощающей нагрузке. Но нерезонансные волноводно-щелевые антенны имеют преимущество перед резонансными антеннами, заключающееся в большей диапазонности.

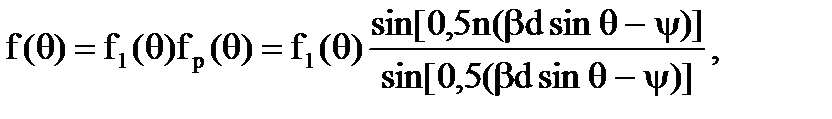

Пользуясь теорией линейной решетки излучателей, можно сказать, что функция направленности волноводно-щелевой антенны в плоскости, перпендикулярной широкой стенке волновода и проходящей через его продольную ось.

(7.20)

(7.20)

где f1 (θ) выражает направленность внешнего излучения одиночной щели, обычно полуволновой;

Ψ– угол сдвига (набега) фазы токов соседних излучателей;

n – число излучателей;

d – расстояние между излучателями;

– направление излучения;

– направление излучения;

– коэффициент фазы (сдвиг (набег) фазы на каждую единицу пути распространения бегущей волны (при распространении волны в произвольной среде с фазовой скоростью Vф и длинной волны Λ=Vф/f коэффициент фазы β=2πf/ Vф=2π/Λ).

– коэффициент фазы (сдвиг (набег) фазы на каждую единицу пути распространения бегущей волны (при распространении волны в произвольной среде с фазовой скоростью Vф и длинной волны Λ=Vф/f коэффициент фазы β=2πf/ Vф=2π/Λ).

Функция f1 (θ) имеет настолько тупой максимум в области главного лепестка результирующей ДН, что при большом числе п можно учитывать только интерференционный множитель fp(θ). В частности, если волноводно-щелевая антенна синфазная (ψ = 0), то

(7.21)

(7.21)

Коэффициент направленного действия волноводно-щелевых антенн подсчитывают по формуле

(7.22)

(7.22)

где 3,2 - КНД одной щели.

Если бы мощность, излучаемая ею, распределялась в обеих полусферах, тоКНД был быв два раза меньше (D = 1,64), т.е. таким же, как у полуволнового вибратора в свободномпространстве.

Преимущества волноводно-щелевых антенн:

1. Отсутствие выступающих частей делает их пригодными для использования в летательных аппаратах.

2.Подбором расположения отдельных щелей на стенке волновода можно установитьтребуемое распределение амплитуды и фазы их возбуждения и этим добиться нужной формы ДН, например, с минимальными боковыми лепестками.

Основной недостаток - сравнительно узкая полоса пропускания.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 925; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!