КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

По экономической теории 1 страница

|

|

|

|

Лекция

Лекция

Лекция

Лекция

Лекция

Лекция

Лекция

Лекция

Введение

Пятая стадия — эра «массового потребления», основными проблемами общества становятся проблемы потребления, а не производства, основными отраслями промышленности — сфера услуг и производства товаров массового потребления, а не традиционные отрасли.

Четвертая стадия — «зрелость» индустриального общества: бурное развитие промышленности, возникновение новых отраслей производства, увеличение доли квалифицированного труда.

Третья стадия — «сдвиг», промышленная революция, накопление капитала, быстрый рост промышленности, радикальная смена методов производства (по У. Ростоу, на этой стадии Англия находилась 8 конце XVIII в., Франция и США — в середине XIXв., Германия — во второй половине XIXв., Россия — в 1890 — 1914 гг., Индия и Китай — в начале 50-х гг. XX в.).

Вторая стадия — переходное общество, период создания предпосылок «сдвига» (take-off): увеличение капиталовложений в расчете на душу населения, рост производительности сельского хозяйства, появление «предпринимателей».

Американским ученым У. Ростоу в начале 60-х гг. была разработана концепция «пяти стадий роста», признаваемая, но не бесспорная и используемая в настоящее время.

Первая стадия — традиционное общество (сельское хозяйство, рутинная техника, землевладение, земельная рента).

Возможна ли инфляция в условиях натурального, т. е. бартерного обмена?

Инфляция при натуральном обмене не может произойти, если смотреть с точки зрения ее изначального значения. Просто потому, что нет денежного эквивалента товара. А поскольку при бартере используют взаимовыгодную продукцию, то в таком случае угроза минимальна. Что кстати, очень удобно в среде крупных предприятий, в отраслях с более высокой степенью концентрации производства.

|

|

|

Однако, не стоит забывать и о том, что увеличение номинального объема денежной массы приведет к инфляции, а реальная денежная масса останется неизменной, как и уровень демонетизации сделок между предприятиями. Таким образом, денежная эмиссия сама по себе не приведет к сокращению объемов бартерных сделок, но инфляция, как «побочный эффект» скорее всего, гарантирована. Если конечно, правительство не намерено сократить бартерные обмены. Но тогда ему придется осуществить серьезные институциональные преобразования. Например, чтобы сократить объемы бартера, российское правительство должно способствовать развитию конкуренции. Более того, несмотря на то, что такая политика пока не очень-то повлияла на объемы бартерных сделок, правительству не следует прекращать свои усилия. Возможно, объемы бартера резко сократятся, когда будет достигнут определенный уровень конкуренции.

При темпах роста цен, превышающих умеренную инфляцию, теряется смысл хранить деньги. Единственным разумным решением в такой ситуации является потратить деньги прежде, чем их стоимость сократится наполовину за месяц (неделю, день). Попытка каждого потратить деньги как можно быстрее будет ускорять инфляцию.

А происходит это по самой простой схеме. Повышается спрос. Следовательно, повышаются цены, количество денег в обращении увеличивается, что и приводит к ускорению инфляции. А далее по накатанной дорожке. Люди скупают, а это выгодно продавцам, которые поднимают цену, что и поднимает инфляцию.

Заколдованный круг можно разорвать лишь осуществив ряд мер против роста цен. Повышение цены, сдерживание роста спроса, замедление оборота денежной массы и блокировка скрытых доходов. Все это конечно нужно ради одной цели – снизить количество обесцененных денег. Однако, чаще всего это хорошо прописано только в учебниках. Например, использование кредитно-денежных и бюджетных рычагов для снижения уровня безработицы повышает уровень инфляции; а использование этих же рычагов для снижения уровня инфляции повышает уровень безработицы. Вот так и появляются вопросы из рода «Кто виноват?» и «Что делать?». Но в итоге то конечно, все равно все виды дезинфляционной политики сводятся к принудительному сужению денежных потоков в экономике. И тут уже кто на что горазд. И блокировка банковских карт, и уничтожение купюр, и повышение учетной ставки, а также выпуск государственных займов, блокирование или принудительное снижения цен, ограничение некоторых социальных льгот. Однако, на мой взгляд, тонкость борьбы с инфляцией заключается именно в том, не чтобы как можно быстрее применить все эти меры, но чтобы правильно уловить и использовать именно те, обусловленные местом и временем явления.

|

|

|

Задача

Курс электроники и схемотехники аналоговых устройств 2 (ЭиСАУ 2) имеет целью ознакомление студентов с аналоговыми интегральными микросхемами (ИС), получившими наибольшее распространение в различных видах радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Это в первую очередь операционные усилители, усилители низкой частоты (УНЧ), усилители высокой частоты (УВЧ), видеоусилители, компараторы, умножители, преобразователи код-аналог, аналог-код, преобразователи напряжения в частоту, управляемые генераторы, ключи, таймеры и пр.

Интегральный операционный усилитель (ОУ) является универсальной микросхемой. Это усилитель постоянного тока с двумя входами и одним выходом, имеющий в диапазоне от нуля до десятков и сотен килогерц усиление не менее нескольких тысяч. Операционный усилитель с обратной связью (ОС) имеет коэфициент передачи, который определяется только отношением значений элементов цепи ОС. При соответствующем выборе элементов внешней ОС схема с ОУ может выполнять операции сложения, вычитания, дифференцирования, интегрирования сигналов, а также получение различных функциональных зависимостей. За способность выполнять различные математические операции он и получил название «операционный усилитель».

|

|

|

Усилители с одним входом и одним выходом: УНЧ, УВЧ и видеоусилители используются для построения аудио- и видео аппаратуры.

В курс ЭиСАУ2 включены также сведения об аналоговых ИС, используемых для построения аналого-цифровых устройств, это компараторы, таймеры, аналоговые коммутаторы и др., которые используют при создании устройств преобразования аналоговых сигналов в цифровые (АЦП) и цифровых – в аналоговые (ЦАП). Такого рода преобразователи необходимы для сопряжения микропроцессорных систем с источниками первичных сигналов, в устройствах цифровой обработки сигналов и т.д.

Цель: проблема отделения полезного сигнала от синфазной помехи, наложенной на сигнал источника. Дифференциальный усилитель (ДУ) подавляет синфазную помеху и выделяет чистый полезный сигнал.

Содержание: принцип работы (ДУ), сигнал с его симметричного выхода невозможно снять относительно общего провода. Переход от дифференциального каскада к операционному усилителю.

1.1 Дифференциальный усилитель

В среде нашего обитания - в электрическом мире часто бывает ситуация, когда источник сигнала подвержен влиянию окружающих его электрических полей. К примеру, у человека необходимо снять электрокардиограмму (ЭКГ) - электрофизиологический сигнал, вырабатываемый сердцем. На конечности больного накладывают электрические контакты – электроды и подключают их на вход усилителя. Если в качестве усилителя использовать любую и знакомых нам схем, имеющую для входного усиливаемого сигнала только один вход относительно общего провода (ОП), например, каскад общий эмиттер (ОЭ), то сигнал ЭКГ снять будет невозможно.

Причиной неудачи будет следующее: тело человека имеет электрическую ёмкость, равную примерно числу пФ, соответственно его росту в см (толщина талии на электрическую ёмкость не влияет). Через эту ёмкость электрическое поле сети 220 В подаётся на вход усилителя – это так называемая электрическая наводка, её можно видеть на экране осциллографа при касании пальцем входного щупа. Амплитуда наводки может достигать десятков Вольт, в то же время амплитуда сигнала ЭКГ едва достигает одного мВ и на фоне такой сильной наводки полезный сигнал будет ничтожно малым и его не будет видно на экране осциллографа.

|

|

|

Для решения этой задачи ещё в ламповую эпоху была разработана схема с двумя входами относительно ОП – дифференциальный усилитель (см. рис. 1-а), в литературе его иногда называют разностным усилителем.

а)  б)

б)

Рисунок 1 – Симметричное включение источника сигнала на вход ДУ (а),

несимметричное включение источника сигнала на вход ДУ (б)

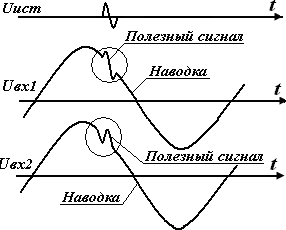

Источник сигнала, подверженный сетевой наводке, подключен своими

выводами к входам 1 и 2 ДУ, поэтому на входах действуют противофазные напряжения полезного сигнала, показанные на рисунке 2-а в кружочках. Напряжение электрической наводки на обоих входах синфазно, потому оно и называется синфазной помехой или в общем случае – синфазным сигналом. Схема ДУ (см. рис 1-а) имеет два одинаковых транзистора с общим резистором Rэ, включённым в их эмиттерную цепь, и два одинаковых коллекторных резистора Rк1 = Rк2 = Rк. По сути дела имеются два усилителя по схеме с ОЭ, но с взимной связью через общее эмиттерное сопротивление Rэ.

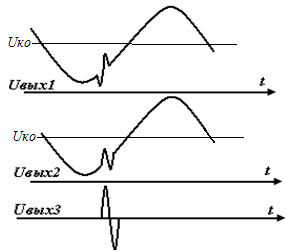

На коллекторах транзисторов ДУ (см. рис.2-б) напряжения Uвых1 и Uвых2, состоят из усиленных полезных сигналов, «сидящих» на усиленной синфазной помехе, а также из постоянных составляющие коллекторного напряжения Uко. Поэтому из выходных сигналов, снимаемых относительно ОП: Uвых1 и Uвых2 невозможно отделить полезный сигнал от синфазной помехи. Эти выходы называются несимметричными.

Если же будем снимать выходной сигнал между коллекторов транзисторов, то получим напряжение Uвых3, представляющее собой разность напряжений Uвых1 и Uвых2, этот выход называется

а)  б)

б)

Рисунок 2 – Сигналы на входах ДУ (а), сигналы на выходах ДУ (б)

симметричным.Поскольку Uвых3 = Uвых1 - Uвых2, то в выходном сигнале Uвых3 несодержится синфазная помеха, также в нём нет постоянной составляющей. Усиленные же волны полезного сигнала на коллекторах будут между собой в противофазе. Таким образом, с этого симметричного выхода снимается чистое напряжение полезного сигнала Uвых3 безсинфазной помехи и без постоянной составляющей. У идеального ДУ коэффициент усиления разностного сигнала равен отношению напряжения на симметричном выходе к разности напряжений на входах:

КР = Uвых3/(Uвх1 - Uвх2), (1.1)

где Uвх1 и Uвх2 соответственно напряжения на первом и втором входах относительно общего провода.

При симметрии схемы в соответствии с (1.1)

Uвых3 = КР (Uвх1 - Uвх2). (1.2)

Реальный дифференциальный каскад увы не обладает идеальной симметрией, в результате чего на полезный выходной сигнал накладывается и небольшой синфазный сигнал. Синфазный входной сигнал можно представить как половину суммы входных сигналов

(Uвх1 + Uвх2)/2. (1.3)

Выходное симметричное напряжение реальной схемы

Uвых3 = КР (Uвх1 - Uвх2) + КС (Uвх1 + Uвх2)/2, (1.4)

где КС - коэффициент передачи синфазного сигнала.

Качество дифференциального каскада оценивается коэффициентом

ослабления синфазного сигнала, который поопределению равен

КООС = КР / КС. (1.5)

У хороших дифференциальных усилителей КООС = 104... 105, т.е. 80…100 дБ.

Схема обладает тем большей симметрией, чем больше общее сопротивление Rэ для переменного тока. Но простое увеличение сопротивление резистора Rэ вызвало бы повышение падения напряжения на нём от протекания постоянных составляющих эмиттерных токов. Поэтому имеет смысл, чтобы сопротивление Rэ было небольшим для постоянного тока, но в то же время значительным для переменного. Для этого в качестве Rэ следует использовать стабилизатор тока, обладающий, как известно, вольтамперной характеристикой (ВАХ), лежащей параллельно оси напряжений. Такой вид ВАХ придаёт стабилизатору тока большое дифференциальное сопротивление, что же касается статического сопротивления (для постоянного тока), то его значение задаётся таким, чтобы обеспечить требуемый режим работы транзисторов Т1 и Т2. Обычно в качестве стабилизатора тока используют транзистор, как показано на рис. 4 (транзистор Т3). Коллекторные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером (ОЭ) идут с небольшим наклоном к оси напряжения, т.е. имеют довольно близкое сходство с ВАХ идеального стабилизатора тока.

Дифференциальные каскады изготовляются в виде отдельных микросхем, но их использование связано с неудобством, которое вызывается тем, что полезный выходной сигнал Uвых3 с подавленной синфазной помехой снимается между коллекторами транзисторов Т1 и Т2. Но подать такой сигнал непосредственно на вход последующего устройства, имеющего вход относительно общего провода невозможно, т.к. для этого пришлось бы соединить один из коллекторов на ОП. Поэтому приходится искать схемные решения, которые должны привести к преобразованию симметричного выходного сигнала Uвых3 в сигнал такой же формы, но снимаемый относительно общего провода. Это схемное решение было найдено ещё в ламповую эпоху и воплотилось в виде операционного усилителя (ОУ).

Дифференциальный каскад может быть использован также и в случае подачи усиливаемого напряжения лишь на один из входов, при этом второй вход соединяют с ОП (землёй), это называется несимметричным включением. Разумеется, подобное включение можно применять только при отсутствии синфазной помехи. Допустим, сигнал подан на базу транзистора Т1, а база транзистора Т2 соединена с землёй (см. рис. 1-б). Часть тока источника сигнала будет протекать по цепи: Ист → Б1 → Э1 → Rэ → ОП → Ист. Здесь Б1 и Э1 обозначают соответственно базу и эмиттер транзистора Т1. Другая часть тока источника сигнала будет течь с эмиттера Э1 на транзистор Т2 по цепи: Э2 → Б2 → ОП → Ист. В данной схеме включения источника сигнала транзистор Т1 будет работать как усилительный каскад с общим эмиттером (ОЭ) и на его коллекторе буде усиленный и перевёрнутый по фазе входной сигнал. Транзистор Т2 будет работать как усилительный каскад с общей базой (ОБ), на его вход (эмиттер) поступает падение напряжения от входного тока на сопротивлении Rэ. На коллекторе Т2 будет усиленный и не перевёрнутый по фазе сигнал. Таким образом, на коллекторах Т1 и Т2 будут противофазные усиленные сигналы. Если источник сигнала подключить к базе транзистора Т2, а базу Т1 заземлить, то фаза выходного сигнала поменяется на обратную.

1.2 Операционный усилитель

Структурная схема (рис. 3-а) операционного усилителя (ОУ) состоит из входного дифференциального каскада, за ним следует каскад преобразования симметричного сигнала в несимметричный сигнал, т.е. сигнал относительно ОП. Кроме этого ОУ содержит выходной каскад с общим коллектором (эмиттерный повторитель), который служит для придания ОУ малого выходного сопротивления. ОУ должен обладать весьма большим коэффициентом усиления (до 100 дБ), широкой полосой пропускания (от постоянного тока до 100 МГц и больше), высоким (до тысяч мегаОм) входным и низким (десятки Ом) выходным сопротивлениями. Сопоставьте эти требования с параметрами ОУ из табл. 1. Малое значение выходного сопротивления даёт возможность избежать затруднений при согласовании выхода ОУ с входным сопротивлением какого-либо последующего устройства или с сопротивлением нагрузки.

а)  б)

б)

Рисунок 3 – Структурная схема ОУ (а), условное обозначение ОУ (б)

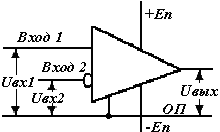

Условное обозначение ОУ и назначение его основных выводов показаны на рис. 3-б. Вход 1 называется неинвертирующим, изменения выходного сигнала ОУ совпадают по фазе с изменениями сигнала на этом входе (при увеличении сигнала на неинвертирующем входе выходной сигнал тоже увеличивается и, наоборот, при уменьшении сигнала на нём выходной сигнал уменьшается). Вход 2 (на схеме обозначен кружочком) называют инвертирующим, так как изменения выходного сигнала ОУ противоположны по фазе изменениям сигнала на этом входе.

Для получения выходного напряжения как положительной, так и отрицательной полярности ОУ питают от двух разнополярных источников напряжения (на схеме + Еп и -Еп). Это даёт также возможность получить нулевой уровень выходного напряжения при отсутствии входного сигнала.

На входы ОУ можно подавать сигналы от одного источника, как показано на рис. 1–а, можно подать сигнал источника и на один вход при заземлённом другом входе, как показано на рис. 1–б, можно подать сигналы от двух разных источников относительно ОП. В любом случае входным напряжением ОУ будет являться разность входных сигналов

Uвх = Uвх1 - Uвх2.

Основные параметры ОУ:

1. Кu – коэффициент усиления напряжения, определяется как отношение приращения выходного напряжения к вызвавшему это приращение значению входного напряжения.

2. Δf – верхняя граница полосы пропускания, она соответствует частоте входного сигнала, при которой Кu уменьшается на 3дБ (в 1, 41 раза) по сравнению с его значением на низких частотах.

3. Rвх – входное сопротивление, это отношение приращения входного напряжения Uвх к приращению активной составляющей входного токапри заданной частоте сигнала.

4. Rсф.вх – входное сопротивлениедля синфазных входных напряжений, это отношение приращения синфазных входных напряжений к приращению активной составляющей среднего входного тока.

5. КООС – коэффициент ослабления синфазного сигнала.

6. Uсм – напряжение смещения, это небольшое постоянное напряжение, подаваемое на вход реальных ОУ, чтобы получить нулевое выходное напряжение. Причиной того, что при нулевом входном сигнале выходное напряжение не равно нулю, является неидеальность дифференциального каскада ОУ.

7. Iвх – средний входной ток, это среднее арифметическое значение токов, протекающих через входы ОУ при подаче напряжения смещения Uсм.

8. Uвых. max – максимальное выходное напряжение, это наибольшее неискажённое напряжение на заданном сопротивлении нагрузки при определённом входном напряжении.

9. Iвых. max – максимальный выходной ток, безопасный для усилителя.

10. tуст – время установления выходного напряжения при воздействии на вход ступенчатого входного сигнала. В таблице 1 приведены значения основных параметров ОУ широкого потребления типа К574УД1Б.

Таблица 1.

| Кu | Δf | Rвх | Rсф.вх | КООС | Uсм | Iвх | Uвых. max | Iвых. max | tуст |

50000

| 10мГц | 10мОм | 40мОм | 80дБ |  25мВ 25мВ

| 0,5нА |  10В 10В

| 3мА | 50нс |

Для примера на рис. 4 дана схема одного их первых, довольно простых ОУ, это созданная в 1963 году интегральная схема μА701, её российский аналог К401УД1. На транзисторах Т1 и Т2 выполнен первый дифференциальный каскад. Суммарный эмиттерный ток этих транзисторов стабилизирован при помощи транзистора Т3, его база соединена с базой транзистора Т6, коллекторный переход Т6 замкнут накоротко. В итоге Т6 включён как диод и служит для термостабилизации. Постоянный ток, протекающий по цепи: ОП → R5 → Б6 → Э6 → R7→ -Еп, создаёт термостабильное напряжение, приложенное к базам транзисторов Т3 и Т8.

Усиленный полный симметричный сигнал, выделяющийся между коллекторов транзисторов Т1 и Т2, поступает на вход второго - преобразовательного каскада, выполненного на транзисторах Т4 и Т5. Переход от симметричного выхода ДУ к одиночному выходу осуществляется

следующим образом. Транзистор Т4 включён по схеме с общим коллектором, база транзистора Т4 соединена с коллектором Т2, поэтому на эмиттерном сопротивлении R5 повторяется коллекторное напряжение Т2. Транзистор Т5 по базе управляется напряжением коллектора Т1, в то же время на его эмиттере действует напряжение с выхода Т4, повторяющее коллекторное напряэение Т1. Таким образом, к эмиттерно–базовому переходу Т5

Рисунок 4 – Электрическая схема ОУ типа μА701

подключено полное выходное симметричное напряжение от ДУ, так что транзистор Т5 управляется двумя сигналами одновременно.* Напряжение симметричного выхода ДУ, усиленное транзистором Т5, присутствует на его коллекторе уже в виде несимметричного сигнала относительно общего

* Управление транзистором одновременно по базе и по эмиттеру известно давно и используется не только в ОУ, например в смесителе супергетеродинного приёмника на базу подают принимаемый сигнал, а в эмиттер – сигнал гетеродина.

провода. С коллектора транзистора Т5 сигнал поступает на вход следующего

каскада, который выполнен на транзисторе Т7, включённом по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель). Цепь эмиттера Т7 состоит из последовательного соединения резистора R9, транзистора Т8 и резисторов R10, R12. Транзистор Т8 является стабилизатором тока для эмиттерного повторителя Т7.

Напряжение, подаваемое на вход эмиттерного повторителя на транзисторе Т7, не равно нулю даже при отсутствии сигнала на входе ОУ. Выходное же напряжение ОУ в этом случае, как уже говорилось, должно быть равно нулю. Смещение уровня постоянного напряжения, подаваемого на базу оконечного эмиттерного повторителя Т9 происходит за счёт падения напряжения на резисторе R9, через который течёт стабилизированный коллекторный ток транзистора Т8. Упоминавшийся ранее транзистор Т6 выполняет функцию термостабилизирующего диода для обоих стабилизаторов тока – Т3 и Т8.

В большинстве случаев ОУ используют с внешней отрицательной обратной связью с выхода на инвертирующий вход. Для обеспечения устойчивой работы, т.е. для исключения возможности самовозбуждения ОУ, охваченного обратной связью, необходимо, чтобы произведение коэффициента усиления на коэффициент передачи цепи обратной связи было меньше единицы на частоте, при которой фазовый сдвиг в ОУ превышает 180о. Выводы А, В и С предназначены для подключения внешних корректирующих цепей, обеспечивающих соблюдение этого условия.

Действие корректирующих цепей, состоящих из резисторов и конденсаторов, заключается в снижении коэффициента усиления ОУ или в уменьшении фазового сдвига в нём. Так, включение между выводом А и выводом –Еп цепи из последовательно соединённых резистора и конденсатора обеспечивает частотно-зависимое шунтирование нагрузки транзистора Т5, что приводит к уменьшению коэффициента усиления ОУ. Действие же конденсатора, включённого между выводами В и С, приводит к уменьшению фазового сдвига сигнала в ОУ. У современных ОУ цепи коррекции обычно размещаются внутри корпуса интегральной схемы.

Цель: получить основное уравнение идеального (ОУ), связывающего выходное напряжение с входными сигналами. Использование основного уравнения для построения различных схем.

Содержание: усилители напряжения и тока, а также усилители с токовым выходом. Сумматор-вычитатель сигналов, преобразователь сопротивления в напряжение (ПСН).

2.1 Идеальный ОУ

Для того, чтобы вывести основные уравнения для коэффициента усиления Кu, учесть влияние основных параметров реального ОУ, а также для описания принципов работы различных схем весьма полезным является идеализация ОУ, т.е. рассмотрение его при некоторых допущениях.

Для идеального ОУ справедливы следующие допущения:

- бесконечно большой коэффициент усиления (Кu → ∞);

- бесконечно большое входное сопротивление (Rвх→ ∞);

- нулевое выходное сопротивление (Rвых → 0);

- бесконечная ширина полосы пропускания;

- нулевое выходное напряжение при нулевом входном сигнале.

Из приведённых допущений вытекают два основных свойства ОУ: входные токи пренебрежимо малы; дифференциальное входное напряжение равно нулю. Используя эти свойства идеального ОУ, можно проводить в

первом приближении анализ большинства конкретных схем включения ОУ.

Рассмотрим рис. 5, где изображён идеальный ОУ, на инверсный вход

которого подаётся сигнал Uвх1, а на неинверсный (прямой) вход – сигнал Uвх2, дифференциальное напряжение между входами – Евх. На рисунках в дальнейшем не будем показывать цепи питания ОУ. Поскольку согласно допущениям Rвх→ ∞ и Кu → ∞, то входной ток Iвх = 0 и Евх= 0. Явление нулевого входного тока и нулевого дифференциального напряжения между входами именуют «виртуальным коротким замыканием». Ток I1 от источника сигнала течёт по сопротивлению R1, а так как Iвх=0, току

Рисунок 5 – Идеальный ОУ

остаётся течь далее через R2, затем через выходной каскад ОУ втекать в ОП и возвращаться в источник сигнала.

По закону Кирхгофа имеем следующую систему уравнений:

Uвх1 – I1R1 + Евх – Uвх2 = 0;

Uвх1 – I1R1 – I2R2 – Uвых = 0. (2.1)

С учётом того, что Iвх = 0 и Евх= 0, найдём:

Uвых = (– Uвх1 R2 / R1) + (R2 / R1 +1) Uвх2. (2.2)

Это выражение называют основным уравнением идеального ОУ. В дальнейшем будем использовать это выражение для анализа работы различных схем с применением ОУ.

2.2 Инвертирующий и неинвертирующий масштабные усилители

Схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей показаны на рис. 6. В обеих схемах ОУ охвачен отрицательной обратной связью (ООС) по напряжению: на инверсный вход подаётся часть выходного напряжения. В инвертирующем усилителе (рис. 6-а) входной сигнал через резистор R2 подают на инверсный вход, а прямой вход резистором R3 соединяют с землёй (ОП). Входной сигнал и сигнал ООС суммируются с помощью резисторов R1 и R2. Такая обратная связь называется параллельной. Выходной усиленный сигнал противофазен относительно входного сигнала.

Коэффициент передачи Кu такого усилителя определяется из (2.2) при

Uвх2 = 0:

Кu = – R2 / R1. (2.3)

Студенту следует запомнить, что выходное напряжение равно падению напряжения от входного тока на сопротивлении ООС, взятому с обратным знаком. Это правило пригодится в дальнейшем при изучении схем,

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 59; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!