КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сущность основных методов подготовки данных для выноса проекта на местность.

|

|

|

|

Лекция №3

Основа для выполнения инженерно-геодезических изысканий

Объем инженерно-геодезических изысканий зависит прежде всего от сложности проектирования и строительства данного объекта и определяется в программе изыскательских работ. По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий составляется технический отчет.

Геодезической основой для выполнения инженерно-геодезических изысканий служат пункты опорных геодезических сетей и точки съемочной геодезической сети.

Геодезической плановой основой на больших территориях строительства являются государственные сети триангуляции, трилатерации и полигонометрии 1, 2, 3 и 4 классов, а высотной основой - нивелирные сети I, I I, I I I и IV классов.

При отсутствии пунктов геодезических сетей на территории строительства в качестве плановой геодезической основы для крупномасштабной съемки строят самостоятельные свободные сети триангуляции, трилатерации или полигонометрии.

Тема 3: Подготовка данных для выноса проектов сооружений на местность.

Геодезическая подготовка данных для выноса проекта сооружения на местность – работы по получению разбивочного чертежа и разбивочных элементов с целью выноса и закрепления его основных осей в натуре.

Перед выносом осей осуществляют расчет разбивочных данных и составляют разбивочный чертеж (схему) для разбивки.

Способы геодезической подготовки данных для выноса проекта в натуру:

3.1. Графический - разбивочные элементы получают графически с топографического плана с точностью t =0,1 мм·М для линейных элементов и координат и 0,1 – 0,2º для дирекционных и разбивочных углов при измерении их геодезическим транспортиром.

Так как обычно проектирование производится на копиях с топографических планов, то графическая точность будет еще ниже. Поэтому графический метод подготовки является наименее точным, но наиболее простым, быстрым и применяется в основном для неответственных или вспомогательных зданий и сооружений, а также внутриквартальной жилой застройки, где к точности планового положения объектов не предъявляют повышенных требований.

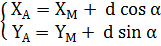

Координаты точки А могут быть вычислены с учётом деформации бумаги:

Рис.1 Вычисление координат точки А с учетом деформации бумаги

Где X,Y - координаты нижнего угла координатной сетки,

ΔX, ΔY; ΔX1, ΔY1 - приращения координат, определённые графически с плана; L – номинальная длина стороны координатной сетки (100 мм)

3.2. Аналитический - все данные для разбивки получают из расчетов; координаты осей сооружений получают из вычислительной обработки измерений на местности.

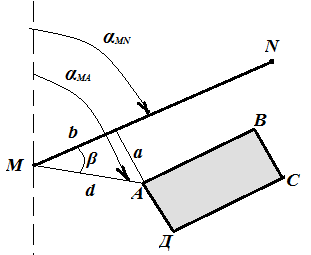

Метод заключается в вычислении координат проектных точек, дирекционных углов и длин линий привязки к опорным пунктам. Например, вычисление координат точки А выполняется по известным координатам исходного пункта М, дирекционному углу α линии МА образующему разбивочный угол β, и длине разбивочного отрезка d из решения прямой геодезической задачи.

αMA = αMN + β; tg β =  ;

;

d =

Рис.2 Аналитический метод

определения координат точки А

3.3. Графо-аналитический - комбинированный метод: часть данных получают графически, часть - из расчетов.

Этот метод представляет собой сочетание аналитического и графического методов. Графически определяют координаты отдельных точек проектируемого объекта (например точки А), а значения координат остальных точек В, С, D и разбивочные элементы находят из решения прямой и обратной геодезических задач.

При подготовке данных дня выноса проекта строительства все эти три метода применяются в совокупности и дополняют друг друга. Выбор метода и данные подготовки разбивочных чертежей зависят or точности разбивочных работ.

3.4. Типовые задачи при геодезической подготовке проекта:

а). Определение координат точки пересечения двух линий, заданных координатами их концов.

На практике встречается задача, когда необходимо рассчитать координаты точки пересечения двух створов.

Створы заданы координатами их конечных точек, соответственно, створ A-С задан координатами точек А и С, створ В-D задан координатами точек В и D. Искомыми являются координаты точки О - точки пересечения створов.

Рис.3 Схема определения координат точки пересечения двух линий, заданных координатами их концов.

Порядок решения задачи:

1. по сторонам А-С, В-D, A-В решают обратные геодезические задачи (ОГЗ) и определяют дирекционные углы и длины отрезков  ,

,  ,

,  : αАС, αBD, αAB и dАС, dBD, dАB.

: αАС, αBD, αAB и dАС, dBD, dАB.

2. по дирекционным углам вычисляют углы в Δ АОВ

β1 = αВА- αВD; β2 = αВD- αAC; β3 = αAC + 360º– αAB

Правильность вычислений контролируют по формуле:

β1 +β2 +β3 =180º00'.

3. используя β1; β2;β3 и отрезок dAB, по теореме синусов вычисляют отрезки dAО и dBO.

=

=  =

=

Контролем правильности вычислений служит соблюдение равенства: dAC = dAO + dCO.

4. находят координаты точки О из решения прямых геодезических задач (ПГЗ) от точек А и С по сторонам АО и СО соответственно. Контролем правильности вычислений служит совпадение дважды вычисленных координат точки О.

б). Определение координат створной точки.

Задача возникает, когда в створе заданной линии необходимо вынести точки, лежащие на расстояниях, пропорциональных постоянной величине (например, шагу колонн).

Рис.4 Схема определения координат створной точки

Исходными данными являются координаты (Xi, Yi) концов створных линий A-С, а также соотношение N: М, в котором должен быть разбит свор линии. Решение сводится к вычислению координат створной точки по формулам аналитической геометрии на плоскости:

Х = (ХА · N + XC · M)/(M + N);

Y = (YA· N + YC · M)/(M + N),

X,Y - координаты створной точки О.

Контролем правильности вычислений является соблюдение равенства:

dAC = d1 + d2; dAC =  ,

,

где ΔХ= ХС - ХА; ΔY= YС - YА .

d1 =  ;

;

d2 =  .

.

в). Определение координат точки на перпендикуляре к линии.

Рис.5 Схема определения координат точки на перпендикуляре к линии

Если известны координаты точек А и В конца створа и точки С внутри створа, а также задана длина перпендикуляра, который должен быть построен из точки С до выносимой точки D, то расчёт координат точки D сводится к:

· вычислению дирекционного угла αАВ линии АВ из обратной геодезической задачи между точками А и В;

· вычислению дирекционного угла перпендикуляра CD: αDС = αАВ± 90º;

· решению прямой геодезической задачи по стороне CD.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 90; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!