КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные требования к зданиям

|

|

|

|

Классификация зданий.

По назначению - здания подразделяются на основные типы:

· Жилые здания предназначены для постоянного или временного пребывания людей – жилые дома, общежития, гостиницы.

· Общественные здания предназначены для временного пребывания людей в связи с осуществлением в них различных функциональных процессов (занятия умственным трудом, питание, зрелище, спорт и пр.)

· Промышленные здания служат для осуществления в них производственных процессов различных отраслей промышленности. Они подразделяются на производственные, подсобные, энергетические, складские.

· Сельскохозяйственные здания, в которых осуществляются процессы, связанные с сельским хозяйством.

По этажности здания – разделяют на одноэтажные, малоэтажные (1-3 этажа), многоэтажные (4-9 этажей), повышенной этажности (10-20 этажей) и высотные (20 и более).

По степени распространенности различают здания массового строительства и уникальные.

По народнохозяйственному значению и градостроительным положениям здания разделяют на четыре класса. Класс здания определяется строительными нормами и правилами (СНиП). К зданиям:

· 1 класса принадлежат большие общественные здания, жилые здания повышенной этажности, уникальные промышленные здания;

· 2 класса – многоэтажные жилые здания, основные корпусы промышленных предприятий, общественные здания массового строительства;

· 3 класса – жилые здания до 5 этажей, общественные здания небольшой вместимости, вспомогательные здания промышленных предприятий;

· 4 класса – временные здания.

К зданиям первого класса предоставляют повышенные требования долговечности, огнестойкости и комфортности, а к зданиям 4 класса – наименьшие требования. Разделение зданий по классу необходимо, чтобы выявить для них планировочные и конструктивные решения

По материалам основных конструкций здания разделяют на деревянные, каменные, железобетонные, из легких металлических конструкций и пластмасс.

По видам и размерам используемых изделий разделяют здания из мелкоразмерных элементов (кирпич, тесанный камень, мелкие блоки), больше размерных элементов (панели, укрупненные объемные блоки и др.)

По способам возведения разделяют здания сборные, монолитные и сборно-монолитные.

К зданиям предоставляют ряд требований на эксплуатационный период. Основные из них: функциональная целесообразность, архитектурная выразительность, долговечность, экономичность и индустриальность.

Функциональная целесообразность здания заключается в полном соответствии ее своему назначению. Этому требованию отвечают объемно-планировочные (состав и размеры помещений, их взаимосвязь) и конструктивные решения (конструктивная схема здания, материал основных конструкций, ограждающие материалы). Относительно функционального значения к некоторым помещениям здания предъявляют требования по освещенности, температурно-влажностному режиму и звукоизоляции. Все это обеспечивает нормальные условия эксплуатации помещений.

Требования к архитектурной выразительности связаны с понятием красоты в архитектуре, которая достигается взаимосвязью элементов объемно-пространственной и планировочной композиции.

Долговечность здания зависит от целого ряда факторов, важными из которых есть прочность, стойкость, жесткость, огнестойкость.

Прочность здания – это ее способность к разрушению, в какие бы условия эксплуатации оно не попадало. В понятие прочности входят стойкость здания (т.е. сопротивляемость опрокидыванию и скольжению), жесткость здания (т. е. неизменность его геометрических форм и размеров).

Огнестойкость здания характеризуется степенью занятости материалов конструкции, из которых оно сооружено. По огнестойкости здание разделяют на 5 степеней.

Долговечность зависит от качества выполняемых работ и соблюдения правил эксплуатации. Установлено 3 степени долговечности:

1 - для зданий со сроком службы не менее 100 лет;

2 - для зданий со сроком службы 50 – 100 лет;

3 - для зданий со сроком службы 20 – 50 лет.

Экономичность строительства – одно из самых важных требований. Оно предполагает уменьшение затрат стоимости и трудоемкости материалов, снижения массы здания, трудовых затрат на возведение, сокращения длительности строительства.

5. Основные части и конструктивные элементы зданий.

Здание складывается из отдельных взаимосвязанных меж собой частей. Части эти разделяются на три основные группы:

· объемно-планировочные элементы – этаж, лестницы, терраса, чердак, мансарда и т.д.;

· конструктивные элементы – фундамент, стены, отдельные опоры, перекрытия и покрытия и т. д.;

· строительные изделия, из которых складываются конструктивные элементы (стены кладут из кирпичей, лестницы – из ступеней и косоуров, перекрытия из отдельных плит, балок и т. д.

Конструктивные элементы здания могут быть несущими и ограждающими. Несущие конструктивные элементы, возникают в здании или дают на него внешние нагрузки (от массы самих конструкций, оборудования, людей, снега, ветра).

Ограждающие - отделяют помещения от наружного пространства и одно помещение от одного, защищают здание от наружных атмосферных воздействий, обеспечивают в помещениях необходимый температурно-влажностный режим, а также звукоизоляцию.

В ряде случаев конструктивные элементы совмещают выполняют и несущими и ограждающими.

К основным несущим и конструктивным элементам зданий принадлежат фундаменты стены, балки и фермы, плиты покрытий и перекрытий, лестницы. К ограждающим элементам принадлежат стены, перегородки, окна и двери.

Основные несущие конструктивные элементы здания могут быть бескаркасные, каркасные и с неполным каркасом.

В бескаркасных зданиях основными несущими элементами являются вертикальные диафрагмы (стены) и горизонтальные диафрагмы – элементы перекрытий и покрытий.

Каркас здания – несущая основа взаимосвязанных конструктивных элементов, которые обеспечивают восприятие нагрузок, которые действуют на здание. Также каркас обеспечивает пространственную неизменность (жесткость) и стойкость здания.

В зданиях с неполным каркасом по периметру располагаются несущие стены, а внутри находится каркас.

Каркасные конструктивные схемы состоят из плоских рам, расположенные в поперечном или в продольном или во взаимно-перпендикулярных направлениях. Составной частью рам являются ригели и колонны, которые соединены жестко или шарнирно. Если элементы имеют жесткую схему связи, то такие каркасы называются рамной конструктивной схемой, если взаимосвязь шарнирная, то такие схемы могут быть рамно-связевыми.

Рамные конструктивные схемы являются несущей конструктивной основой для крупнопанельных и объемно-блочных зданий, в которых панели и блоки выполняют самонесущими, ограждающие функции, а рама несет все нагрузки.

Подземной частью всех конструктивных схем являются фундаменты. По конструктивной схеме они могут быть или ленточными или столбчатыми, или в виде перекрестных ленточных, или в виде монолитных сплошных плит.

Литература

1. Архитектура: Учеб. для студентов сантехн. специальностей строит. вузов / Орловский Б.Я., Магай А.А., Бабаян Г.А., Сербинович П.П.; Под ред. Б.Я. Орловского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 1984.- с. 48 – 51.

2. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Учебник для вузов. В 5 т. Под общ. ред. В.М. Предтеченского. Т. II. Основы проектирования. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1976. с. 17 – 22.

3. Сербинович П.П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания массового строительства. Учеб. для строительных вызов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 1975. с. 7 – 14.

4. Архитектурное проектирование: Учеб. для техникумов / М.И. Тосунова, М.М. Гаврилова, И.В. Полещук; Под ред. М.И. Тосуновой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – с. 34 – 44.

Лекция №2

основы СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ

План лекции:

1. Основы строительной физики.

1.1. Элементы теплотехники.

1.2. Элементы звукоизоляции.

1.3. Элементы светотехники.

1. Основы строительной физики.

При архитектурно-строительном проектировании зданий и помещений решают задачи, связанные с явлениями и законами физики. Эти задачи определяют назначение строительной физики, с помощью которой разрешаются вопросы, возникающие в строительной практике. В строительную физику входят теплофизика, звукоизоляция, инсоляция и другие ее элементы.

1.1. Элементы теплотехники.

Тепловая защита здания - теплозащитные свойства совокупности ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой

энергии (теплопоступлений) зданием с учетом воздухо-обмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от переувлаж-

нения при оптимальных параметрах микроклимата помещений.

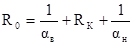

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций выражает способность конструкций сопротивляться прохождению через них теплоты.

,

,

где aв - коэффициент теплоотдачи около внутренней поверхности конструкции, Вт/(м2×0С);

aн - коэффициент теплоотдачи около наружной поверхности конструкции, Вт/(м2×0С);

RК - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 × 0С/Вт.

Термическое сопротивление для однослойной однородной ограждающей конструкции определяется по следующей формуле:

,

,

где d - толщина слоя, м;

l - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м × 0С).

Если конструкция многослойная, то RК следует определять как сумму термических сопротивлений слоев

RК = R1 + R2 +... + Rn.

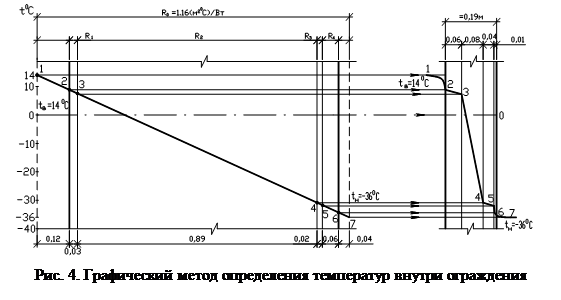

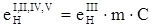

Конструкция считается с точки зрения теплотехники пригодной для применения, если сопротивление теплопередачи всей конструкции больше или равно требуемому значению сопротивления теплопередачи  ,

,

R0 ³

Воздушная прослойка в ограждении является эффективным средством теплозащиты. Именно поэтому в светопропускающих ограждениях (окнах, балконных дверях, фонарях) предусматривают двойное, тройное и даже четырехслойное остекленение для суровых северных условий. Но воздушная прослойка является эффективной лишь в том случае, если в ней отсутствует движение частиц воздуха. Для этого пространство прослойки необходимо изолировать от наружного и внутреннего воздуха, т.е. выполнить герметично. При большей толщине прослойки циркуляция воздуха усиливается и эффект теплозащиты не достигается.

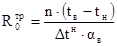

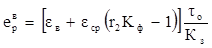

Для жилых и общественных зданий  конструкций следует определять согласно с ДБНВ.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель». Для промышленных зданий нормативное значение сопротивления находится по формуле

конструкций следует определять согласно с ДБНВ.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель». Для промышленных зданий нормативное значение сопротивления находится по формуле

,

,

де n – коэффициент, который принимается в зависимости от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху;

Dtн – нормативный температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения, 0С

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, 0С.

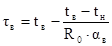

Распределение температур в толщине конструкции (tх) на расстоянии х от внутренней поверхности может быть найдено, зная термические сопротивления слоев конструкции.

|

,

,

Влажностный режим ограждающих конструкций оказывает существенное влияние на их теплотехнические качества.

Оптимальной и допустимой считается относительная влажность воздуха в помещениях от 50-60%. При повышении температуры воздуха его относительная влажность снижается, при понижении – возрастет и может достичь предела насыщения – 100%.

Повышение влажности приводит к ухудшению их эксплуатационных качеств, поэтому не следует применять в наружных ограждениях конструкции и материалы, имеющие повышенную влажность. В период эксплуатации здания необходимо обеспечить требуемый влажностный режим ограждающих конструкций, предохранения их от увлажнения.

В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступления излишнего тепла в летний период при проектировании зданий следует предусматривать

· Объемно-планировачные решения с наименьшей площадью ограждающих конструкций;

· Солнцезащиту световых проемов с помощью штор, маркизов, ставен, жалюзи;

· Площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением коэффициента естественной освещенности;

· Рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов;

· Утепление открывающихся элементов наружных ограждений;

· Плотное сопряжение элементов (швов) в наружных стенах и покрытиях.

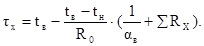

В зависимости от расположения утеплителя в ограждающей конструкции выделяют три основные типа теплоизоляционных систем рис. 1.

Рис. 1. Расположение утеплителя, пароизоляции и гидроизоляции в наружных ограждениях.

1.2. Элементы звукоизоляции

Акустика – раздел физики, в котором рассматривается учение о звуке и его взаимодействии с веществом.

Строительная акустика – отрасль прикладной акустики, изучающая вопросы распространения звука и защиты от шума помещений, зданий и населенных мест.

Шумом называется всякий нежелательный для человека звук. Гигиена относит шум к санитарным вредностям. Он является помехой человеку в определенных условиях его жизнедеятельности, может раздражать его нервную систему, понижать работоспособность, вызывать профессиональные заболевания, связанные с потерей или снижением слуха.

Ухо человека воспринимает звуки в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц. Избыточное давление в воздушной среде, возникающее при возбуждении звуковых колебаний, называется звуковым давлением р, МПа. Восприятие звука ограничено в пределах между значением порога слышимости (ро=2×10-5 Па) и болевого порога (р=20 Па).

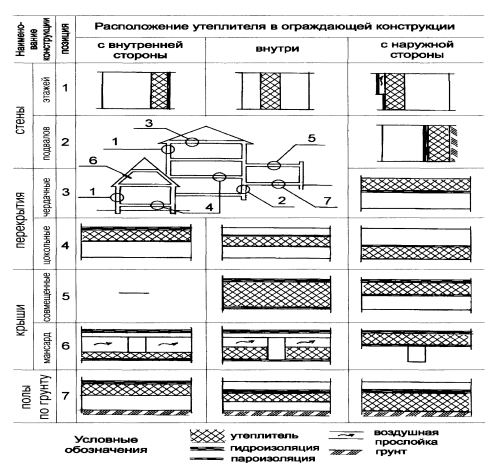

В зависимости от способа возбуждения и путей распространения определяю различные виды шумов рис. 2.

Рис. 2. Распространение шума в здании.

1 – стена; 2 – перекрытие; 3 – источник воздушного шума; 4 – удар; 5 – воздушный шум; 6 – передача звука от удара.

По условиям возникновения и распространения шум различают воздушный и ударный. Воздушный шум возникает и передается по воздушной среде, ударный возникает и распространяется по конструктивным элементам здания. Конструктивные элементы вследствие вибраций могут излучать воздушные шумы, причиной возникновения которых является ударный шум.

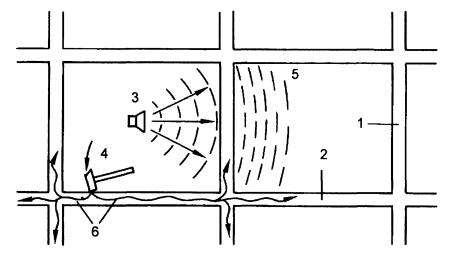

Рис. 3. Схема прохождения звука через ограждающую конструкцию:

1 – падающий звук; 2 – отраженный звук; 3 – звук, прошедший через материал;

4 – суммарный звук, прошедший через конструкцию; 5 – звук, возникающий от колебания конструкции как мембраны; 6 – звуковая энергия, трансформирующаяся в тепловую; 7 – звук, передающийся по материалу.

Шумовое воздействие на человека характеризуется уровнем силы звука:

или

или  , [дБ]

, [дБ]

Борьба с шумом – одна из необходимых задач при проектировании и строительстве здания. Можно предложить следующие меры по ограничению внутренних шумов: применение мало- и бесшумного оборудования, усовершенствование существующих машин и механизмов; максимальную локализацию шума непосредственно у источников; поглощение возникающего шума звукопоглощающей отделкой или перегородкой; группировку помещений по их шумности.

Внешний шум может быть ограничен планировочными решениями, задерживающими его распространение по территории; учетом господствующих ветров в борьбе с формированием шумового поля на застраиваемых территориях; устройством шумозащитных экранов путем использования зеленных насаждений, рельефа местности, инженерных сооружений; применением усовершенствованных покрытий дорог и вынесением магистралей в шумобезопасные зоны.

Нормируемыми параметрами звукоизоляции ограждающих конструкций зданий являются индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкции, дБ и индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием, дБ.

1.3. Элементы светотехники

При проектировании освещения помещений строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения надлежит соблюдать нормы, приведенные в ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». Проектирование естественного освещения помещений заключается в целесообразном выборе размеров, форм и расположения световых проемов, создающих необходимые благоприятные условия освещенности помещений.

Критерием оценки световой среды является освещенность (Е) – поверхностная плотность светового потока, определяемая соотношением:

, (лк),

, (лк),

где F – величина светового потока, лм;

S – площадь участка поверхности, на которую распределяется световой поток, м2.

Это удобно применять при расчетах искусственного освещения. Для дневного света применяют коэффициент естественного освещения (КЕО):

,

,

где Ев – освещенность расчетной точки внутри помещения, лк;

Ен – освещенность точки под открытым небосводом, лк.

Порядок расчетного определения площади светопроемов:

1. Определение требований к естественному освещению помещений;

2. Определение нормативного значения КЕО по разряду преобладающих в помещении зрительных работ;

3. Выполнение расчета естественного освещения;

4. Сравнение расчетного с нормативным значением КЕО и внесение изменений в площади светопроемов и повторный расчет (при необходимости).

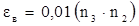

Нормативное значение КЕО (ен) определяется по формуле:

,

,

где енIII – нормативное значение КЕО для зданий, располагаемых в III поясе светового климата;

m – коэффициент светового климата;

с – коэффициент солнечного климата.

Полученные значения по этой формуле следует округлять до десятых долей.

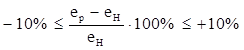

Расчетное значение КЕО может отличаться от нормативного не более чем на ±10%

.

.

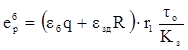

Расчетное значение КЕО для боковых проемов определяется по формуле:

,

,

где eб – геометрический КЕО в расчетной точке;

q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость неба при сплошной облачности;

eзд – геометрический КЕО в расчетной точке, учитывающий свет, отраженный от противостоящих зданий;

R – коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящего здания;

r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, отраженному от внутренних поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;

t0 – общий коэффициент светопропускания оконного заполнения;

Кз – коэффициент запаса.

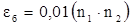

,

,

где n1 и n2 – количество лучей, проходящих через оконный проем, определяемое соответственно, по графику Данилюка I и II.

Расчетное значение КЕО для верхних проемов определяется по формуле:

,

,

где eв – геометрическое КЕО в расчетной точке при верхнем освещении;

eср – среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении;

r2 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении, благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения;

Кф – коэффициент, учитывающий тип фонаря.

,

,

где n3 и n2 – количество лучей, проходящих от неба в расчетную точку через световые проемы, определяемое соответственно, по графику Данилюка III и II.

Литература

1. Архитектура: Учеб. для студентов сантехн. специальностей строит. вузов / Орловский Б.Я., Магай А.А., Бабаян Г.А., Сербинович П.П.; Под ред. Б.Я. Орловского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 1984.- с. 51 – 66.

2. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Учебник для вузов. В 5 т. Под общ. ред. В.М. Предтеченского. Т. II. Основы проектирования. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1976. с. 22 – 26, 70 – 75, 97 – 106, 169 – 176.

3. Сербинович П.П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания массового строительства. Учеб. для строительных вызов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 1975. с. 15 – 21, 30 – 37, 58 – 62.

4. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. / Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1983.- с. 2 – 41.

5. ДБНВ.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель». / Мынбуд Украъни.- К.: МБАЖКГ, 2006.- С. 71.

6. СНиП II-12-77. Защита от шума. / Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1978.- с. 2 – 21.

7. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» / Мынбуд Украъни.- К.: Мынбуд, 2006.- С.-76..

Лекция №3

Общие сведенья о модульной координации размеров в строительстве

План лекции:

1. Модули и пределы их применения.

2. Координационные и конструктивные размеры строительных элементов.

3. Привязка конструктивных элементов к координационным осям.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 693; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!