КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Погрузочно-разгрузочные пункты. Организация работы

|

|

|

|

Погрузочно-разгрузочные пункты (ПРП) — это объекты, на которых производятся погрузочно-разгрузочные работы и оформление документов на перевозку грузов.

В состав ПРПвходят:

− подъездные пути и площадки для маневрирования;

− складские помещения;

− весовые устройства;

− служебные и бытовые помещения;

− средства механизации ПРР — погрузочно-разгрузочные машины и механизмы (ПРМ);

− средства оперативной связи.

В зависимости от обслуживаемого объекта ПРП делятся на постоянные и временные.

Временные ПРПорганизуются для обслуживания объектов строительства, при уборке урожая и т.д.

Постоянные ПРПразличают по назначению:

− грузовые автостанции (терминалы) непосредственно задействованы в технологической цепочке доставки груза автотранспортом и, как правило, принадлежат АТО или транспортно-экспедиторским фирмам грузовые дворы железнодорожных станций обеспечивают передачу грузов между железнодорожным и автомобильным транспортом;

− порты морского и речного транспорта являются сложными перегрузочными комплексами, обеспечивающими передачу грузов между несколькими видами транспорта;

− ГОП и ГПП промышленных организаций представляют собой склады готовой продукции или сырья и, как правило, оснащены стационарными ПРМ;

− ГПП торговли и организаций бытового обслуживания рассчитаны на принятие небольших объемов груза и не оборудованы ПРМ.

Основные проблемы, вызывающие задержки и неоправданно большие затраты при выполнении ПРР, следующие:

− низкий удельный вес пакетных и контейнерных перевозок, несмотря на то, что около 80 % перевозимых AT грузов пригодны для перевозки в контейнерах;

− наличие большого числа ПРП с незначительными объемами работ, при которых нецелесообразно устанавливать ПРМ;

− низкий уровень механизации ведомственных ПРП, для которых транспортный процесс играет второстепенную роль (магазины, сельхозорганизации и т.п.). На таких перевозках время ПРР составляет до половины всего времени работы ПС, а себестоимость ПРР — около 40 % себестоимости перевозок;

− недостаточное количество специализированных АТС.

Одними из наиболее эффективных путей повышения уровня выполнения ПРР являются механизация и автоматизация выполнения этих работ, которые позволяют сократить их длительность и сделать реальными графики их выполнения. За счет этого можно получить преимущества при выполнении транспортного процесса:

− ускорение доставки груза;

− сокращение количества подвижного состава и снижение себестоимости перевозок;

− высвобождение рабочих, занятых тяжелым физическим трудом;

− улучшение сохранности груза.

Основным элементом погрузочно-разгрузочного пункта является погрузочно-разгрузочный пост, на котором происходит непосредственная погрузка или разгрузка АТС.

Несколько погрузочно-разгрузочных постов, расположенных рядом в пределах одной территории, образуют фронт ПРР, размер которого зависит от количества постов, габаритных размеров обслуживаемых АТС и их способа расстановки.

При перевозке тарно-штучных грузов наиболее распространены три способа расстановки АТС.

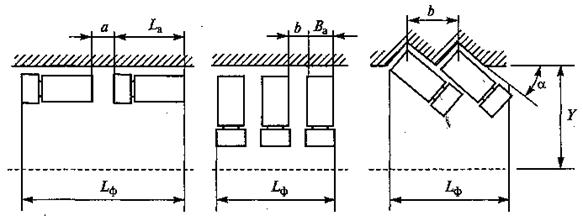

Боковая расстановка удобна при организации поточной схемы движения ПС, что сокращает время на маневрирование и повышает безопасность работ. При этом увеличивается длина фронта ПРР и невозможно обслуживание АТС, погрузка или разгрузка которых может выполняться только со стороны заднего борта кузова. Длина фронта ПРР рассчитывается по формуле (рис. 3 а):

Lф = LаNп + а(Nп + 1),

где Nn — количество постов.

Расстояние а между ПС, стоящим друг за другом, должно быть не менее 1 м.

Ширина проезда перед рампой определяется исходя из возможности свободного выезда АТС с любого поста, и приближенно ее значение можно определить по формуле

Y = RHГ + RBГ + Ba + с + с1;

где RHГ — наружный габаритный радиус поворота ПС (определяется по справочнику); RBГ — внутренний габаритный радиус поворота ПС (определяется расчетом); с — зазор между ПС и рампой; с1 — зазор между АТС при маневрировании.

Торцевая расстановка получила наибольшее распространение из-за возможности существенного сокращения длины погрузочно-разгрузочного фронта и удобства обслуживания автофургонов. Однако при таком способе расстановки ПС с прицепами их приходится обслуживать отдельно, что существенно увеличивает время на маневрирование и снижает безопасность работ. Длина фронта ПРР рассчитывается по следующей формуле (рис. 3 б):

Lф = BaNп + b (Nп + 1).

Значение b должно быть не менее 1,5 м.

Ширину проезда перед рампой приближенно можно определить по формуле

Y = RHГ − RBГ + Lа + с + 2с1

Ступенчатая расстановка является компромиссным решением между двумя предыдущими способами. Длина фронта ПРР рассчитывается по формуле (рис. 3 в):

Lф = [BaNп + b(Nп + 1)]/sin α.

Ширину проезда перед рампой приближенно можно определить по формуле

Y = RHГ − RBГ cos α + Lа sin α + 1,4с + 2с1.

а б в

Рис. 3. Схема площадки для маневрирования при различных при различных способах расстановки АТС: а – боковая, б – торцевая, в – ступенчатая.

Расстояние между зданием и ПС, установленным для выполнения ПРР, должно быть не менее 0,5 м. Расстояние между ПС и штабелем груза должно быть не менее 1 м. К эстакаде ПС может подъезжать вплотную стороной, с которой выполняются ПРР.

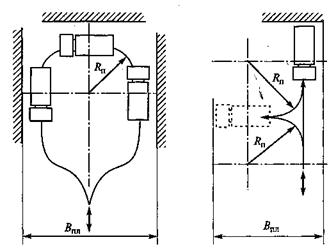

Некоторые особенности имеет расстановка ПС при погрузке навалочных грузов экскаватором. В этом случае различают сквозной, петлевой (рис. 4 а) и тупиковый (рис. 4 б) способы подачи ПС под погрузку.

При планировании погрузочных площадок следует придерживаться следующих рекомендаций:

− для петлевого способа подачи

RП = (1,2 − 1,3)RНГ;

ВПЛ = (2,2 − 2,3) RНГ.

− для тупикового

RП = (1,3 − 1,4)RНГ;

ВПЛ = (1,2 − 1,3) RНГ + 0,7Lа.

При маневрировании груженого автомобиля следует принимать

RП = (1,4 − 1,5)RНГ.

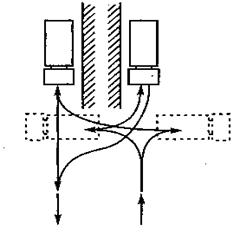

Способ подачи ПС зависит от технологической схемы работы экскаватора, планировки подъездных путей и т.д. При тупиковом способе подачи ПС под погрузку особенно эффективным является постановка двух

|

а б

Рис.4. Схема постановки АТС под погрузку экскаватором: а – петлевая; б – тупиковая.

|

автосамосвалов с разных сторон экскаватора (рис. 5). Это снижает время простоя экскаватора в ожидании подъезда ПС. Недостатком является ухудшенный обзор машиниста экскаватора при загрузке автосамосвала,

Рис.5. Схема постановки двух самосвалов под погрузку экскаватором

стоящего справа, из-за левостороннего расположения кабины машиниста.

4. Себестоимость перевозок

4. Себестоимость перевозок

Затраты АТО на выполнение перевозок в денежной форме представляют собой эксплуатационные расходы, а рассчитанные на единицу транспортной продукции называются себестоимостью перевозок и на AT исчисляются в р./(т•км), р./км, р./т или р./ч в зависимости от способа фиксации величины работы АТС.

Структура себестоимости — это состав и соотношение статей расходов и элементов затрат в общих эксплуатационных расходах.

На AT принято рассчитывать и составлять отчеты по себестоимости перевозок по следующим статьям:

− основная и дополнительная заработная плата водителей с начислениями;

− затраты на топливо — учитывают кроме затрат на топливо, израсходованное при работе на линии, затраты на топливо, используемое на внутригаражные нужды;

− затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы;

− затраты на износ и ремонт автомобильных шин;

−затраты на техническое обслуживание и ремонт ПС;

− амортизационные отчисления на восстановление ПС;

− накладные расходы на функционирование АТО.

Для оперативного упрощенного планирования затрат на перевозки их можно представить в виде переменной (зависящей от пробега ПС) и постоянной (не зависящей от пробега ПС) составляющих.

К переменным относятся расходы (Спер,) связанные с работой ПС и рассчитываемые на 1 км пробега. К таким расходам относятся заработная плата водителей, затраты на топливо и эксплуатационные материалы, техническое обслуживание и ремонт, затраты на ремонт и приобретение шин и т.п.

К постоянным относятся расходы(Спост,) рассчитываемые на календарное время пребывания ПС в АТО. Такие расходы не зависят от того, где находится АТС: на линии, в парке или ремонте. К постоянным расходам относятся амортизационные отчисления, затраты на содержание территории и зданий АТО, хозяйственные расходы, налоги и сборы, затраты на заработную плату управленческого аппарата и т.п.

Себестоимость перевозок С через постоянную Спост и переменную Спер составляющие можно выразить следующими формулами:

для грузовых перевозок

С = [ Спер + Спост (lе.г + βυт tп-р)/(lе.г υт)]/(βγqн);

для автобусных перевозок

С = [ Спер + Спост (lм + βυт tп.п.к.)/(lм υт)]/(βγqн).

Себестоимость перевозок определяет тарифы на перевозки с учетом необходимого уровня рентабельности работы АТО для возможности расширенного воспроизводства.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 6490; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!