КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсадные колонны

|

|

|

|

2.3.1 Расчет обсадных колонн на прочность

Обсадные колонны рассчитывают на прочность согласно инструкции, разработанной ВНИИТнефтью [16]. Наблюдения показывают, что обсадные колонны разрушаются под действием избыточных внутренних и наружных давлений, а также собственного веса. Распространены повреждения обсадных колонн вследствие их протирания бурильными трубами при роторном бурении и нарушения герметичности резьбовых соединений.

Прочность обсадных колонн рассчитывается по следующим условиям:

на внутреннее давление

n = p т /p в ≥ [n]; (2.21)

на наружное давление

S = р кр /р н ≥ [S]; (2.22)

на растяжение

K = рст/G ≥ [k], (2.23)

где р т, р кр, р ст — предельные внутреннее и наружное давления, и растягивающая нагрузка обсадной колонны; р в, р н, G — избыточные внутреннее и наружное давления, растягивающая нагрузка; п, S, k — запасы прочности по внутреннему, наружному давлению и растягивающей нагрузке; [ п ], [ S ], [ k ] — допускаемые запасы прочности обсадных колонн по внутреннему, наружному давлению и растяжению.

Предельное внутреннее давление, характеризующее сопротивляемость трубы внутреннему давлению, определяется по давлению, при котором напряжения в меридиональном сечении трубы достигают предела текучести. Величина этого давления, зависящая от диаметра, толщины стенки и материала трубы, вычисляется по формуле

р т = 2δσ т с/D, (2.24)

где δ — номинальная толщина стенки трубы, мм; σ т — предел текучести материала труб, МПа; D — наружный диаметр трубы, мм; с — коэффициент, учитывающий допускаемое по ГОСТ 632—80 отклонение толщины стенки трубы от номинального значения (с=0,875).

Сопротивление трубы внутреннему давлению, согласно формуле (2.24), возрастает с уменьшением диаметра и увеличением толщины стенки и прочности материала труб. Предельные внутренние давления обсадных труб, рассчитанные по формуле (2.24), приводятся в справочниках по трубам нефтяного сортамента и в других литературных источниках [40, 42].

Предельное наружное давление называется критическим и характеризуется давлением, при котором напряжение в сечении трубы достигает предела текучести. Критическое давление определяется экспериментально либо по формуле Г. М. Саркисова [40].

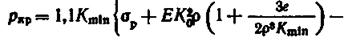

(2.25)

(2.25)

где sр - предел пропорциональности, который для трубных сталей принимается равным пределу текучести, МПа; Е — модуль упругости, 2,1 ∙ 105 МПа; К min = dmin/ D; K 0= d0/D; r = d0/dmin; dmin = 0,875d; d0=0,905d; r= 1,034; е - овальность трубы, наибольшее расчетное значение которой для труб диаметром (в мм) составляет: 114—219—0,01, 245—324—0,015; свыше 324—0,02.

Допускаемые запасы прочности, регламентированные инструкцией по расчету прочности обсадных колонн, приведены в табл.2.5.

Таблица 2.5

| Эксплуатационная колонна | Промежуточная колонна | ||

| Конструкция и условия эксплуатации | Запас прочности | Конструкция и условия эксплуатации | Запас прочности |

| По внутреннему давлению [ п ] | |||

| Диаметр труб 114—219 мм | 1,15 | Диаметр трубы 114—219 мм | 1,15 |

| Диаметр труб > 219 мм | 1,52 | Диаметр трубы > 219 мм | 1,52 |

| По наружному давлению [ S ] | |||

| Секции труб, находящиеся в зоне эксплуатационного горизонта (в зависимости от устойчивости коллектора) Остальные секции колонны | 1 – 1,3 1,0 | Все секции Напряжение в сечении колонны от собственного веса > 0,56 | 1,10 1,1 |

| По растяжению от собственного веса [ k ] | |||

| Вертикальная скважина | |||

| Диаметр труб 114 - 168мм, длина колонны до 3000 м | 1,15 | Диаметр труб 114—168 мм, длина колонны до 3000 м | 1,15 |

| То же, длина колонны >3000 м | 1,3 | Диаметр труб 178—245 мм, длина колонны до 1500 м | 1,3 |

| Диаметр труб 178 — 219 мм, длина колонны до 1500 м | 1,3 | Диаметр труб 178 — 245 м, длина колонны > 1500 м | 1,45 |

| То же, длина колонны >1500 м | 1,45 | Диаметр труб 273—324 мм, длина колонны до 1500 м | 1,45 |

| Наклонная скважина | |||

| Диаметр труб 114 — 168 мм, длина колонны до 3000 мм | 1,3 | Диаметр труб 273—324 мм, длина колонны > 1500 м | 1,6 |

| То же, длина колонны >3000 м | 1,3 | Диаметр труб > 324 мм, длина колонны > 1500 м | 1,75 |

| Диаметр труб 178—219 мм, длина колонны до 1500 м | 1,45 | ||

| То же, длина колонны >1500 м | 1,45 |

Критические давления обсадных труб, вычисленные по формуле (2.25), приводятся в литературе [42]. Смятие трубы происходит при давлениях, превышающих критическое на 10—18%.

Предельная растягивающая нагрузка называется страгивающей и определяется нагрузкой, при которой напряжение в основной плоскости резьбы достигает предела текучести. Страгивающая нагрузка обсадной трубы (в МН) определяется по формуле

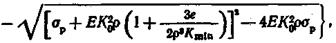

(2.26)

где D 0 — средний диаметр сечения в основной плоскости резьбы (первой полной нитки), м; D 0 = D – 2h1 - b; h1 — глубина резьбы, м; b - толщина стенки трубы в основной плоскости резьбы, м; η = b /(d + b) - коэффициент разгрузки; l - длина резьбы до основной плоскости, м; α - угол между опорной поверхностью резьбы и осью трубы; φ - угол трения (принимается φ = 7º).

Значения страгивающих нагрузок обсадных труб, вычисленные по формуле (2.26), приводятся в литературе [42].

Избыточные давления вычисляют по наиболее опасному сочетанию внутренних и наружных давлений, действующих на обсадную колонну при опробовании, эксплуатации и ремонте скважины.

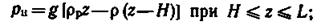

Избыточное наружное давление для первых разведочных скважин определяют по формулам:

при расчете колонн нефтяных скважин

(2.27)

(2.27)

(2.28)

(2.28)

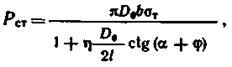

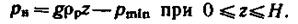

при расчете колонн газовых скважин

(2.29)

(2.29)

Здесь H - расстояние от устья до уровня жидкости в колонне, м; z - расстояние от устья скважины до рассчитываемого сечения, м; L — глубина скважины, м; р min— наименьшее внутреннее давление в газонефтяной или газовой скважине при окончании эксплуатации, Па; rр - плотность бурового раствора за колонной, кг/м3; r - плотность жидкости внутри колонны, кг/м3; g - ускорение свободного падения, м/с2.

Внутреннее наименьшее давление принимают по устьевому и забойному давлению в конце эксплуатации скважины, а распределение давления по длине колонны принимается линейным. Избыточное наружное давление в незацементированных и зацементированных зонах с учетом пластового давления для достаточно изученных районов рассчитывают по уточненным геологическим данным.

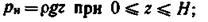

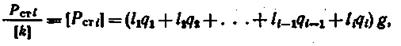

Растягивающую нагрузку от собственной массы спущенной колонны определяют по формуле

(2.30)

(2.30)

где m - число секций обсадной колонны; li - длина i -й секции обсадной колонны, м; qi - теоретическая масса 1 м труб в i -й секции обсадной колонны (приводится в справочниках по обсадным трубам), кг.

Конструкция колонны состоит из отдельных секций труб, удовлетворяющих условию равнопрочности. Для выбора равнопрочных секций эксплуатационную обсадную колонну рассчитывают в следующем порядке.

1. По формулам (2.27) - (2.29) находят наружные избыточные давления при глубинах z = 0, z = Н и z = L и строят эпюру действующих по длине колонны наружных давлений.

2. По табл. 2.5 принимают запас прочности [S1] по наружному давлению pHI и затем по справочным данным выбирают для I секции обсадную трубу, критическое сминающее давление которой удовлетворяет условию (2.22): ркрI = РHI [S1].

3. Задаваясь длиной I секции l1 которая должна быть равна высоте эксплуатационного горизонта, по эпюре либо по формулам (2.27) - (2.29) определяют наружное давление РHII на нижнем конце II секции, т. е. на глубине L2 = L1 - l1, где L1 = L - длина колонны от устья до башмака.

Вес I секции G1 = l1q1g, где q1 - теоретическая масса 1 м труб I секции, кг.

4. Приняв запас прочности для остальных секций труб [S], выбирают трубы для II секции по условию: р крII³ p HII[ S ].

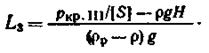

5. Для определения длины II секции предварительно выбирают трубы III секции. Вследствие сравнительно меньшей глубины подвески критическое давление труб III секции р крIII < р крII. Исходя из р крIII, можно вычислить предельную глубину спуска труб III секции по формуле

|

Длина II секции колонны l2 = L2—L3; вес II секции G2 = l2q2g.

6. Для определения длины III секции l3 необходимо выбрать трубы IV секции, определить p крIV по таблице и рассчитать предельную глубину их спуска:

Длина III секции колонны l3 = L4—L3; в III секции G3 = l3q3g.

7. Аналогично рассчитывают длины последующих верхних секций колонны, пока

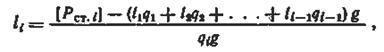

Если  окажется близкой к Pст i, то длину i -й секции определяют из расчета на растяжение по условию (2.23):

окажется близкой к Pст i, то длину i -й секции определяют из расчета на растяжение по условию (2.23):

откуда

где Рст i — страгивающая нагрузка труб i -й секции; [ k ] - запас прочности по растяжению (принимается по табл. 2.5); [ Рст i ] — допускаемая страгивающая нагрузка труб i -й секции.

Секция i разделяет колонну на две части, из которых нижняя рассчитана по наружному давлению, а верхняя — на растяжение. Прочность труб

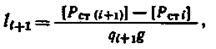

(i + 1)-й и последующих секций по мере приближения к устью должна возрастать вследствие увеличения собственного веса колонны.

8. Для определения длины (i + 1)-й секции выбирают трубы этой секции, имеющие страгивающую нагрузку Pст ( i+ 1). Длина (i+ 1) - й секции

так как согласно предыдущему

так как согласно предыдущему

Аналогично рассчитывают длины последующих верхних секций, пока общая длина всех секций не станет равной длине проектируемой обсадной колонны:

L = l1+l2+…+li+…lm.

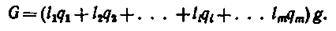

Общий вес колонны

Рассмотренная методика применима для расчета прочности промежуточной обсадной колонны. При отсутствии наружного избыточного давления эту колонну рассчитывают по растягивающей нагрузке и внутреннему избыточному давлению. У устья скважины и над башмаком промежуточной колонны устанавливают 100—150 м труб с толщиной стенки 10 мм и более для предупреждения протирания труб в процессе бурения и спускоподъемных операций. Пример расчета обсадных колонн приведен в табл. ЗП приложения.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 2295; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!