КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

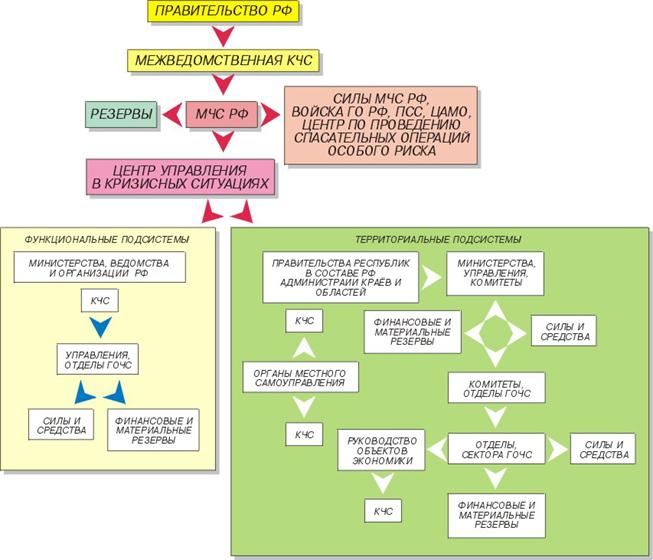

Структура координирующих органов РСЧС

|

|

|

|

Вопрос № 1. Деятельность Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Введение

Тема № 1/1. Введение в государственный надзор в области ГО и ЗЧС

СОДЕРЖАНИЕ

Г.

Уфа

| Тема | Вопрос | Содержание | Страница |

| Раздел № 1 Государственный надзор в области ГО и ЧС. Общие понятия. | |||

| Введение в государственный надзор в области ГО и ЗЧС | |||

| Введение | |||

| Деятельность Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||

| Предупреждение ЧС (Управление риском) | |||

| Государственный надзор в области ГО и ЗЧС. Основные понятия, термины и определения | |||

| Основные принципы деятельности и задачи государственных надзоров | |||

| Объекты и предмет надзорной деятельности | |||

| Структура надзоров МЧС России в настоящее время. | |||

| Общие положения о государственном надзоре в области ГО и ЗЧС | |||

| Государственный контроль (надзор) в области ГО и ЗЧС | |||

| Компетенция органов государственного контроля (надзора) в области ГО и ЗЧС | |||

| Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) в области ГО и ЗЧС | |||

| Раздел № 2. Организация государственного надзора в области ГО и ЧС | |||

| Порядок исполнения государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Порядок информирования о проведении государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Обязательства органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Административные процедуры при проведении государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Государственный контроль (надзор) в области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Планирование мероприятий по надзору в органах, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Проведение плановых мероприятий по надзору органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) в области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Организация и проведение внеплановой проверки | |||

| Документарная проверка | |||

| Выездная проверка | |||

| Срок проведения проверки | |||

| Порядок организации проверки | |||

| Ограничения при проведении проверки | |||

| Порядок проведения мероприятия по надзору | |||

| Порядок оформления результатов проверки | |||

| Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора) в области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки | |||

| Применение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении государственного надзора в области гражданской обороны | |||

| Общие положения | |||

| Нарушение правил эксплуатации технических систем управления гражданской обороны либо правил использования и содержания систем оповещения | |||

| Нарушение правил эксплуатации объектов гражданской обороны | |||

| Нарушение правил использования и содержания средств индивидуальной защиты | |||

| Нарушение правил использования и содержания другой специальной техники гражданской обороны | |||

| Нарушение правил использования и содержания имущества гражданской обороны | |||

| Применение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Отчетность по надзору | |||

| Регистрация и учет мероприятий по надзору | |||

| Требования к организации учета документации | |||

| Проведение консультаций по исполнению государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Рассмотрение жалоб на действия (бездействия) и решения должностных лиц органов государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Контроль за организацией и осуществлением государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |||

| Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при проведении проверки | |||

| Ответственность органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их должностных лиц при проведении проверки | |||

| Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации | |||

| Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и защита их прав | |||

| Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки | |||

| Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) в области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | |||

| Раздел №3. Требования руководящих документов по надзору в области ГО и ЧС | |||

| Требования нормативных правовых актов в области гражданской обороны | |||

| Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||

| Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||

| Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы | |||

| Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты | |||

| Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки | |||

| Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||

| Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер | |||

| Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||

| Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению | |||

| Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых мероприятий | |||

| Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||

| Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время | |||

| Срочное захоронение трупов в военное время | |||

| Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время | |||

| Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны | |||

| Требования по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Требования к федеральным органам исполнительной власти в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Требования к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Требования к органам местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Требования к организациям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Требования к созданию финансовых резервов и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | |||

| Требования к локальным системам оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов | |||

| Требования к содержанию средств радиационной и химической защиты | |||

| Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны | |||

| Требования к комплектованию медицинскими средствами защиты | |||

| ПРИЛОЖЕНИЯ | |||

| Акт проверки соблюдения требований в области гражданской обороны (форма) | |||

| Акт проверки соблюдения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (форма) | |||

| Предписание по устранению нарушений требований в области гражданской обороны (форма) | |||

| Предписание по устранению нарушений требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (форма) | |||

| Протокол об административном правонарушении в отношении физического (юридического) лица (форма) | |||

| Личный план-график осуществления государственного надзора в области гражданской обороны (форма) | |||

| Личный план-график осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС (форма) | |||

| Журнал учета объектов надзора и контрольно-наблюдательных дел по объектам надзора в области гражданской обороны (форма) | |||

| Журнал учета объектов надзора и контрольно-наблюдательных дел по объектам надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (форма) | |||

| Распоряжение о проведении мероприятий по надзору в области гражданской обороны (форма) | |||

| Распоряжение о проведении мероприятий по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (форма) | |||

| Журнал учета мероприятий по надзору в области гражданской обороны (форма) | |||

| Журнал учета мероприятий по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||

| Контрольно-наблюдательное дело (форма) | |||

| Журнал учета протоколов об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (форма) | |||

| Журнал учета консультаций (форма) | |||

| Учетная карточка личной консультации гражданина (форма) | |||

| Журнал регистрации распоряжений о проведении мероприятий по надзору | |||

| Журнал учета актов по результатам мероприятий по надзору | |||

| Журнал учета предписаний |

В Российской империи Сенат, учрежденный в 1711 г. как высший орган государственной власти, обладал рядом исключительных функций, включая реализацию государственного контроля посредством проведения сенаторских инспекций <1>.

--------------------------------

<1> Ерошкин Н.П. Сенаторские ревизии // Советская историческая энциклопедия / Гл. ред. Е.М. Жуков. М., 1969. Т. 12: Репарации - Славяне. Стб. 754.

Высокая результативность рассматриваемого государственно-правового института определялась существенным отличием сенаторских обследований от других форм организации надзора, осуществлявшегося по инициативе верховных органов управления.

Сенаторские ревизии в двухсотлетней истории Российского государства (с 1722 по 1917 г.) являлись эффективной формой чрезвычайного надведомственного и отчасти ведомственного надзора за функционированием регионального госаппарата и органов самоуправления.

Дореволюционные правоведы определяли надзор как "контроль за законностью в государственной жизни", главной целью которого было "предупреждение преступлений против существующего государственного порядка", включая восстановление последнего в случае "нарушения" и привлечение виновных к ответственности <2>.

--------------------------------

<2> Блинов И.А. Отношение Сената к местным учреждениям в XIX веке. СПб., 1911. С. 45; Надзор // Энциклопедический словарь (репринт с издания Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона за 1890 г.). Ярославль, 1992. Т. 39: Московский университет - Наказания исправительные. С. 435.

В целом организация надзора в Российской империи включала в себя его субъекты, объекты, формы, средства и последствия (результаты). В качестве субъекта контроля выступали органы государственной власти, его осуществлявшие. Объект надзора - вся совокупность деятельности поднадзорных учреждений. Среди важнейших средств контроля выделялись заявления правительственных органов (донесения губернаторов, фискалов, прокуроров и т.д.) и жалобы частных лиц. А одной из ведущих форм надзора являлись ревизии (сенаторские, министерские, губернаторские), "заключавшиеся в непосредственном ознакомлении с положением дел контролируемого учреждения" <3>. Рассматривая практику при производстве сенатского контроля с данных позиций, можно отметить, что она включала в себя правоохранительную, правоисполнительную и даже иногда правотворческую деятельность ревизующих сенаторов.

--------------------------------

<3> Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской империи (из лекций по русскому государственному и административному праву) // Записки Императорского Новороссийского университета, юридического факультета. Одесса, 1911. Вып. 4. С. 183 - 184.

Прежде чем углубиться в изучение надзора в области ГО и ЧС нужно разобраться где, как, для чего и на основании чего применяются функции государственного надзора в области ГО и ЧС.

Цели и задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

На протяжении всей истории человечество подвергается воздействию стихийных бедствий, аварий и катастроф, которые уносят тысячи жизней, причиняют колоссальный экономический ущерб, за короткое время разрушают всё, что создавалось годами, десятилетиями и даже веками.

До начала 90-х годов устранение последствий крупных аварий и катастроф поручалось, как правило, силам гражданской обороны (ГО), ориентированным на чрезвычайные ситуации (ЧС) и защиту населения в военное время, в частности, от оружия массового поражения. В середине 80-х и начале 90-х годов на фоне мирной обстановки боевыми выглядели потери при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Так, авария на Чернобыльской АЭС, землетрясение в Армении, печально известная авария на газопроводе в Башкортостане, взрыв в Арзамасе, увеличение числа железнодорожных и авиационных катастроф вскрыли серьёзные недостатки этой системы. Нужны были кардинальные преобразования в области ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С учётом этого Правительство РФ своим постановлением от 27 декабря 1990 г. образует Российский корпус спасателей. Его целями объявляются прогнозирование, предотвращение и ликвидация последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, координация деятельности министерств, ведомств и других органов управления в экстремальных условиях. Позже этот день было решено считать днём создания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), а в 1995 г. Указом Президента РФ они был объявлен Днём спасателя.

Создание МЧС России стало первым и главным шагом при построении в стране современной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В апреле 1992 г. Правительством РФ было принято и утверждено Положение о Российской системе предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Через два с половиной года эта система, основательно проверенная практикой, была преобразована в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (далее по тексту РСЧС).

Цель создания системы – объединение усилий центральных органов федеральной исполнительной власти, органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населении и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" основными задачами Единой системы являются:

- разработка и реализация законов и других важных документов, регулирующих вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций в ЧС;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС;

- подготовка населения к действиям при ЧС;

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в сфере защиты населения и территорий от ЧС;

- ликвидация ЧС;

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций;

- реализация прав и обязанностей граждан в области защиты от ЧС;

- международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС.

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Структура Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

На территории Российской Федерации функционирует государственная система предупреждения и ликвидации ЧС в условиях мирного времени - Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Структурная схема представлена на рис.1.

РСЧС предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, а в случае их возникновения – для ликвидации ЧС, обеспечения безопасности и защиты населения, окружающей природной среды и уменьшения материальных потерь.

РСЧС (Единая система) является составной частью общей системы национальной безопасности Российской Федерации.

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, решающих вопросы защиты населения и территорий от ЧС.

Организационно РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет пять уровней:

- федеральный, охватывающий всю территорию РФ;

- региональный, охватывающий территорию нескольких субъектов РФ;

- территориальный, охватывающий территорию субъекта РФ;

- местный, охватывающий территорию района (города, населённого пункта);

- объектовый, охватывающий территорию объекта.

Рис. 1 Структурная схема РСЧС

Территориальный подсистемы РСЧС создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.

Функциональный подсистемы РСЧС создаются федеральными органами исполнительной власти для организации работы по защите населения и территорий от ЧС в сфере их деятельности и порученных им отраслей экономики. Таких подсистем насчитывается более трёх десятков.

Каждый уровень РСЧС имеет: координирующие органы; постоянно действующие органы управления, уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС; органы повседневного управления; силы и средства; финансовые и материальные резервы; системы связи, оповещения, информационного обеспечения. Структура координирующих органов РСЧС представлена в таблице.

В состав межведомственных комиссий (МВК) включены представители федеральных министерств и ведомств в ранге заместителей министров. В их компетенцию входит решение вопросов, связанных с защитой населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

| Координирующие органы управления РСЧС | ||||

| Федеральный уровень | Региональный уровень, охватывающий территории нескольких субъектов РФ | Территориальный уровень, охватывающий территории нескольких субъектов РФ | Местный уровень, охватывающий территории района, города (района в городе) | Объектовый уровень, охватывающий территорию организации или объекта |

| Межведомственные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС | Региональные центры ГОЧС | КЧС органов исполнительной власти субъектов РФ | КЧС органов местного самоуправления | Объектовые КЧС |

| Ведомственные центры ГОЧС |

Деятельность РСЧС

Ее деятельность организуется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», федеральным законом от 22.08.2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением правительства от 30.12.2003г № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», постановлением правительства от 27.05.2005 года «О внесении изменений в постановление правительства от 30.12.2003 года», постановлением правительства от 21.05.2007 года № 304 «О классификации ЧС природного и техногенного характера» иными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и др.

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

На каждом уровне единой системы создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Уровни реагирования обеспечивают выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в соответствии с масштабами их возникновения

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

- локальной - силами и средствами организации;

- муниципальной – силами и средствами органов местного самоуправления;

- межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- межрегиональной и федеральной – силами и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:

- резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

- запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе государственного материального резерва;

- резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти;

- резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

Управление единой системой осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой системы и населения.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер – 112.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы единой системы функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил единой системы может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил единой системы.

При угрозе возникновения или возникновении межрегиональных, федеральных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов управления и сил соответствующих подсистем единой системы могут устанавливаться решениями Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой системы, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте "а" статьи 3 Федерального конституционного закона "О чрезвычайном положении", для органов управления и сил соответствующих подсистем единой системы устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте "б" указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой системы функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

Финансовое обеспечение функционирования единой системы и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий может использовать в установленном порядке целевой финансовый резерв по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте.

В субъектах Российской Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе РСЧС создаются территориальные подсистемы.

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах Российской Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.

Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования территориальных подсистем РСЧС определяются положениями об этих подсистемах, утверждаемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Территориальные подсистемы РСЧС, состоят из муниципальных звеньев (городское и сельское поселение, муниципальный район, городской округ).

Основные задачи территориальной подсистемы РСЧС вытекают из задач РСЧС и им соответствуют применительно к субъекту РФ.

Любая территориальная подсистема в субъекте РФ имеет три уровня реагирования: региональный, муниципальный и объектовый. На каждом из них, как и на других уровнях реагирования РСЧС создаются: органы управления, силы и средства, резервы финансовых и

Вопрос № 2. Предупреждение ЧС (Управление риском)

|

|

|

|

Дата добавления: 2013-12-11; Просмотров: 708; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!