КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция 2. Экономические блага, потребности и ресурсы. Производственные возможности

|

|

|

|

1. Эволюция экономических систем: от традиционной до постиндустриальной экономики.

2. Потребности, блага, ресурсы.

3. Проблема выбора – основная проблема экономики. Кривая производственных возможностей.

Вопрос 1. Эволюция экономических систем: от традиционной до постиндустриальной экономики.

В рамках существующей технологической основы различаются экономической системы в зависимости от сложившихся отношений собственности. Собственность – это отношение между людьми по поводу присвоения средств и результатов производства.

Всякая экономическая система характеризуется системой экономических целей, которые преследуют в своей экономической деятельности индивиды (домохозяйства), фирмы и общество в целом. Современная экономическая теория исходит из рационального поведения хозяйствующих субъектов при выборе целей их экономической деятельности. В реальной действительности это означает стремление к максимизации результатов при данных затратах.

Экономической целью потребителя является максимизация удовлетворения всех его потребностей, т.е. максимизация функции полезности. Максимизация полезности зависит не только от текущего потребления, но и от сбережений, осуществляемых в соответствии с динамикой цен.

Экономической целью фирмы выступает максимизация прибыли или минимизация издержек производства. Для этого используются не только цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно-материальных запасов и т.д.

Главными экономическими целями современного общества являются: экономический рост, повышение эффективности производства, полная занятость и социально-экономическая стабильность. Экономический рост расширяет производственные возможности, является общей предпосылкой повышения народного благосостояния. Однако такая предпосылка достижима лишь при эффективном (оптимальном) использовании всех ресурсов. Этот рост должен достигаться не за счет деградации окружающей среды, а за счет повышения эффективности использования старых ресурсов и вовлечения в производственный процесс новых. Важнейшим среди них является население. Здесь необходимо, с одной стороны, поддерживать демографический оптимум, а с другой — обеспечивать полную занятость. Актуальной целью общества выступает также поддержание относительной стабильности цен. Их быстрый рост нарушает пропорции производства, ухудшает положение населения.

Эти цели по-разному реализуются в условиях разных форм собственности или в различных экономических системах. В современном мире существуют три основные разновидности экономических систем: рыночная, командная и смешанная.

а) Рыночная экономика.

- общее понятие рынка.

Рынок представляет собой систему отношений, в которой связи покупателей и продавцов столь свободны, что цены на один и тот же товар имеют тенденцию быстро выравниваться.

Продавцы и покупатели осуществляют обмен по цене, о которой удалось договориться. При этом происходит добровольное отчуждение своей собственности и присвоение чужой. Следовательно, рынок означает взаимную передачу прав собственности.

Для осуществления сделки необходимы издержки, связанные с поиском информации, ведением переговоров, определением качественных и количественных характеристик покупаемого товара или услуги, спецификацией и защитой прав собственности, заключением контракта и т. д. Поэтому рынок можно определить как совокупность трансакций (от англ. transaction — сделка).

В ходе обмена происходят своеобразный учет и общественная оценка реализуемых благ. Рынок выступает как специфическая форма взаимосвязи между обособленными в рамках общественного разделения труда производителями, каждый из которых хозяйствует самостоятельно, на свой страх и риск. Общественные потребности выявляются с помощью системы цен. Они передают информацию, которая служит стимулом к применению наиболее экономных методов производства и наиболее эффективному использованию ограниченных ресурсов. Тем самым рынок способствует перераспределению доходов в пользу лучше хозяйствующих субъектов, использующих передовую технологию и высококачественные ресурсы.

По широте охвата различаются локальные, национальные и международные рынки.

Объектом купли-продажи могут быть потребительские товары или ресурсы; соответственно различаются рынки потребительских товаров и услуг и рынки ресурсов (труда, земли, капитала, предпринимательских способностей, информации). Наряду с товарным рынком существует денежный рынок.

- Экономический кругооборот.

Экономические блага движутся не сами по себе. Они выступают как средства связи между экономическими агентами.

Экономические агенты – субъекты экономических отношений, участвующие в производстве, распределении, обмене и потреблении экономических благ. Основными экономическими агентами являются индивиды (домохозяйства), фирмы, государство и его подразделения. В свою очередь, среди фирм выделяют прежде всего индивидуальные деловые предприятия, партнерства и корпорации. Современная экономическая теория исходит из предпосылки о рациональном поведении агентов. Это означает, что целью является максимизация результатов при данных затратах либо минимизация затрат при заданном результате. Индивиды стремятся к максимальному удовлетворению потребностей при данных издержках, государство — к наивысшему росту общественного благосостояния при определенном бюджете. В качестве экономических агентов выступают также, например, профсоюзы, целью которых является повышение зарплаты и улучшение социальных условий жизни их членов, средством — борьба за выгодные условия заключения коллективных договоров.

Экономические агенты осуществляют связи друг с другом с помощью экономических благ. Движение их образует своеобразный кругооборот.

Экономический кругооборот — это круговое движение реальных экономических благ, сопровождающееся встречным потоком денежных доходов и расходов.

Роль государства в современном мире весьма многообразна, так как оно влияет как на агентов рыночной экономики, так и на рынки продуктов, факторов производства, кредита. Если абстрагироваться от роли кредита, то функции государства в кругообороте можно представить следующим образом. Домашние хозяйства и фирмы платят в пользу государства налоги, получая от него, в свою очередь, трансфертные платежи и субсидии. Кроме этого, правительство осуществляет на всех рынках крупные закупки как потребительского, так и производственного.

Модель экономического кругооборота имеет важное значение не только для понимания механизма функционирования рыночной экономики, но и для исследования специфики функционирования различных экономических систем. Чтобы подойти к их анализу, кратко остановимся на основных экономических целях, к которым стремятся индивиды, фирмы и общество в целом

- Признаки рыночной экономики.

Рыночная экономика характеризуется как система, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, она опирается на личные интересы, ограничивает роль правительства.

Рыночная экономика базируется на частной собственности. Частная собственность – это отношения между людьми по поводу индивидуального присвоения средств и результатов производства.

В таких условиях формируется три вида свободы выбора: свобода потребителя, свобода предпринимательства, свобода собственников ресурсов.

Рыночная экономика гарантирует прежде всего свободу потребителя, что выражается в свободе потребительского выбора на рынке товаров и услуг. Добровольный, без принуждения обмен становится необходимым условием суверенитета потребителя. Каждый производитель самостоятельно распределяет свои ресурсы в соответствии со своими интересами и при желании может самостоятельно организовывать процесс производства товаров и услуг в тех масштабах, которые позволяют его способности и имеющийся капитал. Это означает, что существует свобода предпринимательства. Индивид сам определяет, что, как и для кого производить, где, как, кому, сколько и по какой цене реализовывать произведенную продукцию, каким образом и на что тратить полученную выручку. Поэтому экономическая свобода предполагает экономическую ответственность и опирается на нее.

Каждый собственник ресурсов сам решает использовать принадлежащие ему ресурсы или не использовать.

Личный интерес выступает главным мотивом и главной движущей силой экономики. Для потребителей этим интересом является максимизация полезности, для производителей — максимизация прибыли.

Свобода выбора становится основой конкуренции. Совершенная конкуренция предполагает: 1) множество покупателей и продавцов, 2) однородность товаров и услуг, 3) отсутствие ценовой дискриминации, 4) полную мобильность всех ресурсов, 5) абсолютную информированность о ценах. Остановимся на этих признаках подробнее. Когда на рынке функционирует множество покупателей и продавцов, доля каждого экономического агента чрезвычайно мала. Он не в состоянии влиять на цены и объем продаваемых товаров и услуг. Цена на покупаемый (или продаваемый) товар для него складывается объективно, не зависит от его воли и желания. Он выступает как "ценополучатель". Единственно, что определяет он сам, — это количество покупаемой (или продаваемой) по данной цене продукции. Для упрощения мы исходим из однородности товаров и услуг. Это означает, что отсутствуют какие-либо различия у товаров одного качества. Мы абстрагируемся от торговых марок, торговых знаков, рекламы, которая может сделать два одинаковых (по потребительским свойствам) товара разнокачественными для потребителя. Предпосылка об однородности тесно связана с предпосылкой об отсутствии ценовой дискриминации.

Мы предполагаем, что никто не подвергается ценовой дискриминации: продукт одинакового качества продается по одной и той же цене всем покупателям, то есть не существует ситуации, когда одинаковый продукт продается одним покупателям по одной цене, а другим — по другой. Тем самым отсутствуют какие-либо основы для возникновения монопольной власти на рынке.

Полная мобильность ресурсов означает, что не существует каких-либо барьеров для входа в любую отрасль производства (на любой рынок) или выхода из нее. Отсутствуют экономические, юридические или политические запреты для перелива капитала, труда и других ресурсов из отрасли в отрасль. Предприниматели, уходя из отрасли или входя в нее, руководствуются исключительно экономическими критериями, и, прежде всего, прибыльностью (или убыточностью) производства. Перелив ресурсов характеризует чрезвычайную гибкость рыночной системы.

Изменение вкусов, технологий и т.п. приводит к изменению относительных цен, а они выступают как важный индикатор, показывающий, куда следует направить ресурсы. Ценовой механизм, с одной стороны, фиксирует сложившуюся в данном обществе ситуацию, отражает результаты свободного волеизъявления покупателей и продавцов, а с другой — подает сигналы для нового перераспределения ресурсов: где производство может осуществляться с высокой прибылью, со средней, а где уже ведется в убыток.

Наконец, очень важной предпосылкой является предпосылка об абсолютной информированности о ценах. Дело в том, что отсутствие необходимой информации может стать препятствием для продажи равнокачественных товаров по одинаковым ценам, служить основой для ценовой дискриминации или стать препятствием для перелива капитала. Это тем более важно сейчас, в условиях становления постиндустриального общества. Таковы идеальные условия, отрицающие существование монополий, вмешательство государства, инфляцию и т.д.

В реальной действительности существуют обстоятельства, значительно отклоняющиеся от идеальных и превращающие совершенную конкуренцию в несовершенную. Это означает, что экономическая свобода существует как потенция, как возможность, превращение которой в действительность модифицируется многими обстоятельствами и в конечном счете уровнем экономического развития.

Классическая рыночная экономика исходит из ограниченной

роли государственного вмешательства в экономику. Правительство необходимо лишь как орган, определяющий правила рыночной игры и следящий за выполнением этих правил.

б) Командная экономика

В противоположность рыночной командная экономика описывается как система, в которой доминирует общественная (государственная) собственность на средства производства, коллективное принятие экономических решений, централизованное руководство экономикой посредством государственного планирования. (Так в начале 80-х годов число плановых показателей оценивалось в огромную величину — 2,7—3,6 млрд., в том числе в центре утверждалось порядка 2,7—3,5 млн.)

Характерной чертой командной экономики является монополизм производства, который в конечном итоге тормозит научно-технический прогресс. Государственное регулирование цен, монополизм производства, торможение технического прогресса закономерно рождают экономику дефицита. Парадокс заключается в том, что дефицит возникает в условиях всеобщей занятости и почти полной загрузки производственных мощностей. Гиперцентрализм закономерно способствует разбуханию бюрократического аппарата. Административно-командная система — это своеобразная, идеологизированная форма бюрократизма. Для нее характерно сращивание законодательной и исполнительной, военной и гражданской, административной и судебной власти, слияние партийного и государственного аппарата.

В условиях командной экономики господствует редистрибутивный принцип распределения продукции. Причастность к власти означает и причастность к распределению. Вертикальная, зависящая от центра, форма распределения продукта воплощается в номенклатурных уровнях распределения, торговля соединяется с распределением, становится не формой обмена, а формой редистрибуции (спецмагазины, спецбуфеты, спецстоловые и т.д.). Поэтому главной формой социальной борьбы становится не борьба за собственность на факторы производства, а борьба за доступ к ключевым рычагам распределения, за контроль над каналами распределения. Доход в обществе зависит, прежде всего, от статуса, чина и должности. В этих условиях прокламируемое всеобщее равенство все более и более превращается в фикцию.

в) Смешанная экономика

Под смешанной экономикой подразумевается тип общества, синтезирующий элементы первых двух систем, то есть механизм рынка дополняется активной деятельностью государства.

| Механизм регулирова-ния | Собственность | |

| Частная | Общественная | |

| Рыночный | Частный капитализм | Социалистическая рыночная экономика |

| Плановый | Капиталистическая плановая экономика | Социалистическая плановая экономика |

Рис.2. Типология индустриальных экономических систем с точки зрения форм собственности и механизма координации

Поскольку одним из важнейших признаков классификации экономических систем являются форма собственности (частная, общественная) и способ координации экономической деятельности (рыночный, плановый), то простейшая типология индустриальных систем выглядит следующим образом (см. рис. 2). В качестве классического примера частного капитализма приводят Англию XIX в. и послевоенный Гонконг; капиталистической "плановой" экономики — фашистскую Германию; социалистической "рыночной" экономики — Югославию; социалистической плановой экономики — СССР.

Создание многомерной реальной типологии современных экономических систем дело довольно сложное. Обычно в качестве основы берется степень развития государственной собственности и доля государственных расходов в валовом национальном продукте. Доля государственных расходов в валовом национальном продукте в большинстве развитых стран в XX в. имела тенденцию к росту. В ФРГ с 1972 по 1990 г. она выросла с 24,2 до 29,4%, в Великобритании — с 32,0 до 34,8%, во Франции — с 32,3 до 43%, в Швеции — с 27,7 до 42,3%.

Размеры государственного сектора можно оценить по общегосударственным расходам. Они составляют ныне значительную часть валового внутреннего продукта: от 32,2% в США до 60% в Швеции. Основными статьями этих расходов являются расходы на оборону, образование и здравоохранение. Работники государственного сектора составляли заметную часть занятых: от 5,9% в Японии до 32,2% в Швеции.

По степени участия государства в экономике с известной долей условности можно было бы расположить все страны на оси, одним концом которой является рыночная экономика, а другим — командная. Большинство стран разместилось бы между этими полюсами. Их обычно и относят к смешанной экономике. На рис. 3 приведены некоторые из государств. В таких странах, как Россия, Швеция, Нидерланды, государство играет большую роль, чем в Англии, Японии и США. Как это сложилось и почему — об этом мы узнаем в последующих главах.

| Куба Албания | Россия | Швеция Нидерланды | Франция Германия Англия Япония США | Гонконг | |

| Командная | Смешанная | Рыночная | |||

Рис. 3. Ось "командная—смешанная—рыночная экономика"

Вопрос 2. Потребности, блага, ресурсы.

Экономическая теория, прежде всего, изучает экономические потребности и способы их удовлетворения. В самом общем виде, потребности – это то, в чем нуждается человек для осуществления своей жизнедеятельности.

В процессе эволюции человека, экономики и общества жизнедеятельность человека стала все больше зависеть от экономического развития общества и включенности человека в экономическую систему. Поэтому постепенно одним из базовых экономических понятий стало понятие «экономические потребности». Экономические потребности – это внутренние мотивы (стимулы), побуждающие к экономический деятельности, возникающие как следствие состояния неудовлетворенности, испытываемого человеком, из которого он стремится выйти (или как следствие состояния удовлетворенности, которое он желает продлить). Т.е. экономические потребности – это внутренний побудитель активной деятельности человека.

С точки зрения возможности и способа удовлетворения экономические потребности делятся на:

· первичные, т.е. жизненно важные потребности человека (например, пища, одежда и т.д.), эти потребности не могут быть заменены одна другой;

· вторичные, это все остальные потребности (например, потребности досуга: кино, театр, спорт и т.д.), эти потребности могут быть заменены.

Данное деление экономических потребностей условно, соотношение между ними с развитием общества изменяется (например, потребности из второй группы переходят в первую, увеличивается доля услуг).

С точки зрения субъектов (носителей этих потребностей) экономические потребности делятся на:

· индивидуальные, это потребности отдельных индивидов в товарах и услугах;

· потребности частных производителей, это фактически потребности отдельной группы людей в ресурсах, необходимых для организации процесса производства;

· потребности общества (или государства), это совместно удовлетворяемые потребности граждан и потребности правительственных ведомств (потребности в средствах коммуникации, в защите правопорядка, в защите территории, в содержании нетрудоспособных; два особых вида услуг, равный доступ к которым должно обеспечить общество: образование, медицинское обслуживание).

Потребности непрерывно возобновляются (удовлетворенная потребность рождает новую потребность), развиваются или возвышаются и не имеют границы в своем развитии. В этом смысле они безграничны, что определяет суть объективного общефилософского закона возвышения потребностей. Как следствие в экономике сформировалась взаимная зависимость между развитием потребностей и производства: с одной стороны, развитие потребностей является движущей силой развития производства, с другой стороны, возникновение самих потребностей обусловлено развитием производства (появление новых продуктов вызывает возникновение потребности в этом продукте).

Средства, удовлетворяющие потребности, называются благами. Одни из них имеются в почти неограниченных масштабах и называются свободными (неэкономическими) благами. Другие в ограниченном размере – это экономические блага. Последние состоят из вещей и услуг.

Экономические блага делятся на:

· недолговременные или блага текущего потребления, исчезающие в процессе разового потребления (например, продукты питания), потребности в таких благах быстро возобновляется;

· долговременные, предполагающие многоразовое использование (например, товары длительного пользования), в процессе которого они не исчезают, а теряют свои потребительские свойства (изнашиваются), потребности в таких благах возобновляется медленно.

Среди экономических благ выделяются:

· субституты (взаимозаменяемые блага – это разные блага, удовлетворяющие одну и ту же потребность (например, потребность в передвижении можно удовлетворить с помощью поезда – самолета – автомобиля);

· комплиментарные (взаимодополняемые) блага – это, когда одно благо невозможно потребить без другого.

Следующая классификация. Экономическое благо бывает двух видов:

· чисто частное благо – это такое благо, каждая единица которого может быть продана за отдельную плату, ими удовлетворяются индивидуальные потребности и потребности частных производителей;

· чисто общественное благо – это такое благо, которое потребляется коллективно всеми гражданами независимо от того платят люди за него или нет. У этого блага есть два свойства: неизбирательность в потреблении (потреблении этого блага одним человеком не уменьшает его доступности для других) и неисключаемости в потреблении (ни один человек не может быть не допущен к потреблению блага, даже если он отказывается за это платить).

Экономические блага могут рассматриваться во времени, и тогда они делятся на настоящие (или сегодняшние) блага и будущие блага.

Они бывают прямыми (или потребительскими, или предметами потребления), т.е. способными потребляться без промежуточной обработки, и косвенными (или производственными, или факторами производства, или ресурсами), они служат для создания прямых благ.

Все экономические блага редки, т.е. их недостаточное количество для удовлетворения всех возвышающихся экономических потребностей.

Для осуществления процесса производства и получения недостающих потребительских благ общество использует экономические ресурсы. Экономические ресурсы (или факторы производства) – это элементы, используемые для производства экономических благ.

Все ресурсы делятся на:

· материальные: земля (все естественные природные ресурсы), капитал (все инвестиционные товары или средства производства, т.е. станки, оборудование, здания, сооружения и т.д.);

· людские: рабочая сила (физические и умственные способности людей, применяемые в процессе производства товаров и услуг), которая осуществляет процесс труда, предпринимательская способность (специфический ресурс, который соединяет три других ресурса в процессе производства, несет ответственность за этот процесс, способен изменять процесс производства, рисковать и оценить результат своей деятельности).

Все ресурсы ограничены, т.е. редки. Ограниченность ресурсов двойственна: абсолютная ограниченность, т.е. ресурсами ограничены самой природой (размерами Земного шара), и относительная ограниченности, ресурсов всегда недостаточно для создания такого количества экономических благ, чтобы с их помощью можно было удовлетворить все безгранично развивающиеся потребности.

Вопрос 3. Проблема выбора – основная проблема экономики. Кривая производственных возможностей.

Итак, экономические потребности безграничны. Но ни одно общество не может произвести все, что хотелось бы всем его членам. Проблема состоит в том, что все ресурсы, из которых производятся товары, носят ограниченный характер. Это можно назвать основным противоречием экономики: «из ограниченного невозможно произвести безгранично много». Но если невозможно произвести безгранично много, то тогда из ограниченного количества ресурсов необходимо произвести как можно большее количество продуктов – это называется общим понятием эффективности или эффективного производства. Следовательно, чтобы снять основное противоречие экономики необходимо организовать эффективное производство.

При этом ресурсы, которые использованы для производства одного товара, исключаются из производства другого. То есть все имеющиеся ресурсы, в том числе и время, имеют альтернативный характер. Все общество и каждый человек в отдельности вынуждены постоянно выбирать что произвести, на что потратить имеющиеся деньги, как использовать имеющееся время, а от чего отказаться?

Обществу всегда приходится делать выбор между альтернативным использованием ресурсов. В процессе выбора необходимо решить, что производить (какие товары и услуги, в каком количестве), как производить (с помощью каких редких и ограниченных ресурсов и технологических способов производства) и для кого производить. Поэтому проблема выбора – это основная проблема экономики. Следовательно, можно сказать, что экономическая наука – наука об управлении редкими ресурсами, наука изучающая поведение и отношения людей в условиях ограниченности средств, ресурсов, стремящихся удовлетворить свои многочисленные и растущие потребности.

Объективный механизм разрешения проблемы выбора был разработан сторонниками теории альтернативных затрат. Рассмотрим простейшей модели рассмотрим как решается основная экономическая проблема – проблема выбора.

Данная теория включает:

1. Понятие альтернативных затрат (или затрат упущенных возможностей). Альтернативные затраты производства товара В – это количество товара А, от которого следует отказаться, чтобы произвести еще одну дополнительную единицу товара В.

2. Закон возрастания альтернативных затрат – с увеличением производства товара В от все большего количества товара А общество вынуждено отказываться.

3. Первые два положения реализуются в построении кривой производственных возможностей.

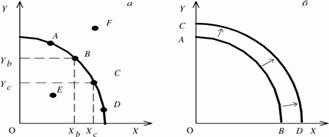

Построим кривую производственных возможностей экономической системы (рис. А), где по оси абсцисс будем откладывать количество предметов потребления (Х), по оси ординат количество индустриальных товаров (Y). Кривая АВСD производственных возможностей, или кривая трансформации, показывающая значения альтернатив максимально возможных объемов производства (в нашем примере предметов потребления и индустриальных товаров) при полном использовании всех имеющихся ресурсов. Вследствие существования альтернативных затрат КПВ имеет отрицательный наклон, вследствие закона возрастания альтернативных затрат кривая выпукла к началу координат.

Каждая точка на этой кривой, например точка С это комбинация товаров (единиц предметов потребления и единиц индустриальных товаров), производство которой является эффективным. В связи с этим можно дать второе определение производственной эффективности. Производственная эффективность имеет место тогда, когда экономика не в состоянии увеличить производство одного товара, не сокращая при этом производство другого товара. Это означает, что экономика находиться на границе производственных возможностей.

Любая точка внутри или вне кривой производственных возможностей свидетельствует либо о неэффективном (точка E), либо недостижимом (точка F) выпуске продукции при сложившихся экономических условиях. При сравнении точек В и С видно, что в точке В отдается предпочтение выпуску большего количества индустриальных товаров, в точке С выпуску предметов потребления.

Граница производственных возможностей показывает, какое максимальное количество продуктов в данной экономической системе может быть произведено при использовании имеющихся факторов производства (ресурсов).

КПВ не является статичной, в связи с:

- изменением количества ресурсов, которыми располагает экономика;

- качества ресурсов;

- технологии производства

изменяется положение кривой производственных возможностей (рис. Б).

Сдвиг КПВ вправо свидетельствует о росте производственных возможностей экономики.

Если расширение границ производственных возможностей связано с 1 фактором, т.е с экстенсивными формами расширения процесса производства, то это экстенсивный путь развития. Он основан на использовании производственного потенциала на старом техническом уровне. Возможности расширения производства в этом варианте будут ограничены или наличием свободной рабочей силы, или запасами полезных ископаемых, или другими факторами производства.

Если рост осуществляется за счет 2 и 3 факторов, то говорят, что экономика развивается интенсивным путем. Например, в 1913 г. Генри Форд, американский автомобильный король, впервые на своем производстве применил конвейерный способ сборки узлов выпускаемых машин. Это позволило ему повысить производительность труда в 34 раза.

Современной разновидностью интенсивного типа роста экономики является инновационный тип экономического роста, который начал формироваться в экономиках развитых стран в конце XX века. Этот тип развития предполагает, что каждый последующий цикл производства осуществляется на принципиально новой основе.

Экстенсивный и интенсивный пути развития связаны с дополнительными капитальными вложениями, или инвестициями. При интенсивном пути развития дополнительные средства вкладываются в научно-технический прогресс, в разработку новых технологий. При экстенсивном – в расширение действующих предприятий на прежнем техническом уровне.

Расширение границ производственных возможностей связано с экономическим ростом. В нашем примере на рис. Б показан вариант равномерного экономического роста, когда дополнительные факторы производства дают увеличение производимых продуктов одинаковыми темпами и средств производства (по оси Y) и предметов потребления (по оси Х). Но не во всех экономических системах происходит так. Страны Восточной Европы (бывшие социалистические страны) многие годы были ориентированы на развитие отраслей тяжелой промышленности, то есть производство средств производства. Потребительский рынок этих стран страдал дефицитностью. С переходом к рыночным отношениям люди получили возможность выбора – что в первую очередь необходимо произвести, чтобы удовлетворить их насущные потребности? Естественно выбор был сделан в пользу расширения отраслей, связанных с производством предметов потребления (рис. 2)

Однако в любой экономической системе люди понимают, что «одностороннее развитие» ни к чему хорошему не приведет. Рано или поздно для производства новых потребительских товаров необходимы будут новые станки, оборудование, технологии, и работники, способные организовать производство на более высоком уровне. Поэтому в основе экономического роста лежат три взаимосвязанные направления: развитие научно-технического прогресса, совершенствование средств производства и подготовка работников высокой квалификации.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 7587; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!