- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚

- LiveJournal

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Этапы расчета инженерных конструкций

|

|

|

|

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Характеристики прочности материалов

В качестве основного параметра, который характеризует сопротивление материала силовым воздействиям, нормы проектирования устанавливают его нормативное сопротивление Rn, МПа – устанавливаемые нормами (с определенной степенью вероятности) значения напряжений, которые может воспринять данный материал. Вероятность, с которой обеспечивается Rn, должна составлять не менее 0,95. Это значит, что не менее 95% испытанных образцов имеют сопротивление, равное или большее Rn.

По существу Rn – браковочный минимум прочностных свойств материала.

Для расчетов несущей способности такая надежность может оказаться недостаточной. Кроме того, прочность материалов в конструкции всегда отличается от прочности эталонных испытательных образцов, т.к. отличаются условия изготовления, хранения, геометрия и т.д., поэтому расчетные сопротивления для 1-й гр.п.с. принимаются R=Rnγi/γm, где γm – коэффициент надежности по материалу; γi – коэффициенты условий работы материала в конструкции при ее изготовлении, монтаже и эксплуатации, например, длительность действия нагрузки, ее повторяемость (динамика), температура и влажность среды.

Коэффициент γm учитывает возможность отклонения сопротивлений материалов в неблагоприятную сторону от нормативных значений в зависимости от свойств материалов, статической изменчивости их прочностных показателей и др. факторов (отражает постоянство или изменчивость показателей прочности, чем они стабильнее, тем ближе величина γm к 1).

Например, для металла γm=1,025…1,15, для арматурной стали γm=1,05…1,20, для бетона при сжатии γm=1,3, при растяжении γm=1,5, т.к. бетон самый неоднородный материал, для древесины γm=1,7…5,5.

Расчет инженерных конструкций обычно проходит в три этапа: сбор нагрузок, определение усилий в элементах и подбор сечений с проверкой прочности, устойчивости и деформаций.

Сбор нагрузок – это суммирование всех силовых воздействий на конструкцию. В расчетной схеме нагрузка может быть представлена в виде поверхностной в кН/м2 или в кПа (1кН/м2=1кПа=100кгс/м2=0,01кгс/см2), в виде линейной нагрузки в кН/м или в виде сосредоточенной нагрузки в кН.

Нагрузка поверхностная – нагрузка, прилагаемая непрерывно к данной поверхности, приходящаяся на единицу площади действия (на квадратный метр).

Нагрузка линейная (погонная) – нагрузка, прилагаемая непрерывно к данной поверхности,приходящаяся на единицу длины (на метр).

Нагрузка сосредоточенная – нагрузка, прилагаемая к весьма малой площадке (точечная нагрузка).

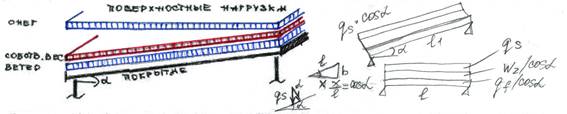

Поверхностные (распределенные по площади) нагрузки – вес снегового покрова на покрытия, собственный вес ограждающих и сплошностенчатых несущих конструкций (перекрытий, покрытий), эксплуатационные (полезные) нагрузки на перекрытия, давление ветра, давление газов и жидкостей или сыпучих тел.

Из них некоторые отнесены к горизонтальной плоскости (снеговая), другие – к единице площади поверхности (вес кровли на покрытии), третьи направлены по нормали к воспринимающей нагрузку поверхности (ветровое давление). Суммирование таких разнонаправленных нагрузок требует приведения их к «общему знаменателю», например, к единице площади покрытия или стенового ограждения с учетом формы поверхности.

Например, если рассчитывают покрытие, то нагрузку от веса наклонной кровли с углом ската α умножают на 1/cosα.

|

Пространственные конструкции (оболочки, пластины, мембраны, сетки) рассчитывают на действие поверхностных нагрузок.

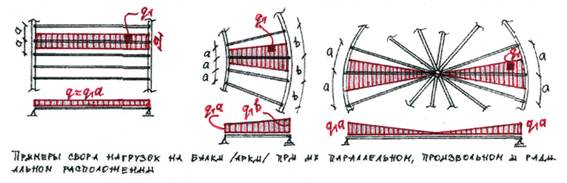

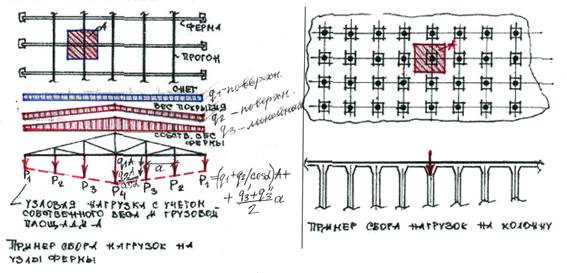

Если в расчетной схеме на конструкцию действуют линейные или сосредоточенные нагрузки, то используют понятие «грузовой площади» – геометрическая площадь, нагрузка с которой передается на всю рассчитываемую конструкцию или на ее узел.

Например, грузовая площадь А, приходящаяся на один узел стержневой конструкции (фермы), равна шагу ферм В, умноженному на горизонтальное расстояние b между узлами. Нагрузки на узел: от снега P=sA; от веса кровли G=gA/cosα.

Линейную нагрузку определяют умножением поверхностной нагрузки на ширину грузовой площади (шаг элементов).

|

| q1 – нагрузка на 1м2 |

|

Определение усилий – наиболее сложная часть расчета (статический расчет) – выполняется методами строительной механики. Помимо точных и часто весьма сложных инженерных методов определения усилий, приемлемы приближенные методы, основанные на ряде допущений и позволяющие ускорить процесс расчета по времени. Это так называемый «ручной счет», достоинство которого – наглядность физической картины работы конструкции, и это позволяет сознательно вносить коррективы в конструктивное решение по ходу расчета. Приближенные методы особо ценны на стадии начального вариантного проектирования, с чем архитектор сталкивается раньше инженера.

Подбор сечений элементов, а также проверка прочностных и деформативных характеристик конструкций – это конструктивный расчет (заключительный этап расчета). Решение задачи зависит от типа конструкции, ее конструктивного материала (металлов, древесины, железобетона) и способа загружения.

Формулы для прямого и непосредственного подбора сечений существуют только для простых случаев (центрального растяжения или изгиба). Гораздо чаще приходится идти путем предварительного их назначения с последующей проверкой прочности, устойчивости и, если нужно, деформаций (перемещений). Успеху этого пути в значительной мере способствует сопоставление с ранее выполненными и успешно реализованными проектами и, естественно, некоторый опыт. Кроме того, существует много эмпирических формул предварительного подбора сечений рассчитываемых элементов. Назначение этих формул – сокращение числа последовательных приближений к удачному конечному решению, но это не окончательный ответ на поставленную задачу.

Найденное таким образом сечение рассчитываемого элемента рассматривается как первое приближение и подлежит всесторонним проверкам, в результате которых вносятся необходимые коррективы и проверки повторяются до тех пор, пока не будут удовлетворены в должной мере условия для предельных состояний 1 и 2 групп:

Общий вид условия для 1-й группы предельных состояний Fcal ≤ Ф,

где Fcal – наибольшее возможное расчетное силовое воздействие (продольные или поперечные силы, изгибающий момент и т.п.), вызываемое в конструкции невыгоднейшей комбинацией нагрузок и воздействий с учетом возможных перегрузок;

Ф – наименьшая возможная величина несущей способности конструкции, как функции ее геометрии, прочности материала, надежности и условий работы.

Общий вид условия для 2-й группы предельных состояний ∆ ≤ [∆],

где ∆ - обратимые деформации (прогибов, перемещений, раскрытия трещин и т.д.);

[∆] – соответствующие величины предельных деформаций, установленные нормами проектирования.

Идеально спроектированная инженерная конструкция должна удовлетворять очень многим и порой противоречивым требованиям, одновременное и полное удовлетворение которых в одном сооружении или конструкции невозможно.

Проектирование ведут, стремясь к достижению трех главных показателей: экономии материалов, повышения производительности труда при изготовлении конструкции, снижения трудоемкости и сроков монтажа. Все они в конечном счете определяют стоимость конструкции. Тем не менее, учитывая назначение проектируемой конструкции и конкретные условия, из трех перечисленных выделяют один приоритетный показатель, который и считается руководящим принципом проектирования (например, достижение наименьшей массы, или наименьших трудозатрат при изготовлении, или достижение условий скоростного монтажа и т.п.)

Приступая к проектированию объекта, где инженерные конструкции в той или иной степени влияют на его образ (а в некоторых случаях и определяют его), архитектору приходится решать задачу выбора конструкции и материала, из которого она выполняется. Поиск архитектурных форм происходит одновременно с поиском конструктивных форм. Этот поиск носит характер вариантного проектирования с предварительным и ориентировочным анализом экономической эффективности и выбором материала.

Общие тенденции совершенствования инженерных конструкций сводятся к следующим: изыскание новых эффективных конструкционных решений; переход к материалам повышенной и высокой прочности; внедрение в практику пространственных конструкций; использование принципа предварительного напряжения (т.е. заблаговременного создания в конструкции напряжений обратного знака по отношению к тем, которые возникают при действии расчетных нагрузок); применение растянутых несущих конструкций (гибкие нити, мембраны, ванты); включение ограждающих конструкций в состав несущих; использование оптимальных комбинаций материалов (металлодеревянных, сталежелезобетонных, тенто-вантовых и др.).

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 4967; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!