КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Элементы системы разработки и их параметры

|

|

|

|

РАЗДЕЛЕНИЕ КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ НА ВЫЕМОЧНЫЕ СЛОИ

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ

Предложено много классификаций систем разработки их можно разделить на два основных типа, в которых основными классификационными признаками служат:

- направление подвигания забоев и конфигурация фронта работ (А. П. Зотов, С. М. Шорохов, Г. В. Секисов, В.В. Ржевский, А. И. Арсентьев и др.) [4];

- способ производства вскрышных работ и механизация выемки и доставки пород (Е. Ф. Шешко, Н. В. Мельников, П. Э. Зурков и др.) [25];

В первоначальном варианте (1951г.) классификации систем акад. Н.В. Мельникова (табл. 8.1) из рассмотрения выпали геометрические признаки систем и добычные работы. Вместе с тем, благодаря простоте и наглядности, она получила широкое распространение. В последнюю редакцию классификации (1982г.) включены дополнительные признаки: фронт работ, направление его развития, высота рабочей зоны и др. [25], что лишь усложнило ее и затруднило использование.

Акад. Н. В. Мельниковым была предложена классификация систем разработки по способу производства вскрышных работ. По этой классификации все системы разработки разделены на пять групп.

При бестранспортной системе разработки перемещение породы из забоя во внутренний отвал производится вскрышными экскаваторами (мехлопатами или драглайнами).

В группу транспортно-отвальных включены системы разработки, при которых вскрышные породы перемещаются на внутренние отвалы посредством транспортно-отвальных мостов и консольных отвалообразователей.

В группу специальных включены системы разработки, при которых вскрышные породы удаляются башенными экскаваторами, колесными скреперами, гидромеханизированным способом или кабель-кранами. К ним можно отнести также разработку вскрышных пород бульдозерами, канатными скреперами и другим специальным оборудованием.

К транспортным отнесены системы разработки, при которых вскрышные породы перемещаются на отвалы средствами транспорта. Эти системы более сложны и менее экономичны по сравнению с бестранспортными, но они могут применяться при любых условиях залегания месторождения и поэтому являются наиболее распространенными.

Классификация систем открытой разработки месторождений (по акад. Н.В. Мельникову, 1951г.)

| Система разработки | Основные характеристики системы разработки | Условия применения | Характерное забойное и транспортное оборудование |

| Бестранспортная: без переэкскавации или с переэкскавацией пород на отвалах | Вскрышные породы перемещают на внутренние отвалы непосредственно экскаваторами; возможна переэкскавация пород на отвалах | Пласты горизонтальные или пологие, ограниченной мощности, мощность покрывающих пород ограничена рабочими размерами экскаваторов. Наклонные или крутые пласты при мягких вмещающих породах и глубине карьера, позволяющей производить двойную и тройную переэкскавацию пород экскаваторами | Экскаваторы – мехлопаты и драглайны с большими рабочими размерами: оборудование для транспортирования вскрыши отсутствует |

| Экскаватор – карьер | Вскрышные и добычные работы производятся одним экскаватором-драглайном попеременно. Вскрыша переваливается в выработанное пространство; полезное ископаемое грузится в передвижной бункер, устанавливаемый на поверхности. Из бункера полезное ископаемое поступает на конвейеры, в автотранспорт или в средства железнодорожного транспорта | Пласты или залежи горизонтальные либо пологие ограниченной мощности (до 20–25 м), покрывающие породы мощностью до 25–30 м | Экскаватор – драглайн, передвижной бункер с питателем |

Продолжение табл.

| Транспортно-отвальная | Вскрышные породы перемещают во внутренние отвалы при помощи передвижных транспортно-отвальных установок (транспортно-отвальных мостов или отвалообразователей) | Пласты горизонтальные или пологие; рыхлые, мягкие покрывающие породы | Многочерпаковые цепные или роторные экскаваторы и мехлопаты; транспортно-отвальные мосты и передвижные консольные отвалообразователи |

| Специальная | Вскрышные породы удаляют башенными экскаваторами, колесными скреперами, гидромеханизированным способом или кабель-кранами | Пласты горизонтальные или пологие; мягкие, рыхлые покрывающие породы. При применении кабель-кранов – крутые пласты в крепких породах | Башенные экскаваторы, колесные скреперы, транспортное оборудование отсутствует. Гидромониторы и землесосные установки; кабель-краны |

| Транспортная | Вскрышные породы средствами колесного транспорта перемещают на внутренние или внешние отвалы | Любая форма месторождения и любая крепость пород | Экскаваторы любых типов; рельсовый или автомобильный транспорт |

| Комбинированная | Вскрышные породы верхних уступов средствами транспорта вывозят на внешние или внутренние отвалы; породы нижних уступов перемещают на внутренние отвалы экскаваторами или транспортно-отвальными установками; возможны другие сочетания систем | Пласты горизонтальные или ограниченной мощности, пологие; покрывающие породы мягкие, рыхлые или не выше средней крепости | Экскаваторы любых типов для верхних уступов и экскаваторы с удлиненными рабочими размерами для нижних уступов, рельсовый или автомобильный транспорт, транспортно-отвальные установки |

В основу классификации акад. В.В. Ржевского положен характер расположения и перемещения фронта работ (табл. 8.2). Она более прогрессивна, отражает сущность понятия о системе разработки, как определенном порядке развития горных работ.

В классификации акад. В.В. Ржевского не нашли отражения основные позиции Е.Ф. Шешко и Н.В. Мельникова. По этой причине она не получила столь широкого распространения.

Проф. А.И. Арсеньевым предпринята попытка составить классификацию систем разработки [4], в которой были бы учтены наиболее интересные идеи А.П. Зотова, Е.Ф. Шешко, С.М. Шорохова, П.Э. Зуркова, Н.В. Мельникова, Г.В. Секисова, В.В.Ржевского. Кроме основных классификационных признаков (отработка уступов, направление перемещения фронта работ) приняты и дополнительные: расположение отвалов, характер отвалообразования, вид уступов, состояние забоя. В таком виде классификация стала универсальной, но более сложной к восприятию, чем предыдущие.

Однако ни одна классификация не может ухватить многообразия условий залегания месторождений, возможных конфигураций фронта и направлений его перемещения. Поэтому возникает необходимость описания сущности применяемой системы, разработки, используя комбинацию основных признаков, например, углубочная продольно-поперечная система разработки.

Указанная классификация, в основу которой положены горно-геологические и геометрические предпосылки, характеризует сущность технологии открытых горных работ и облегчает последующий расчет систем разработок.

Классификация систем открытой разработки месторождений (по акад. В.В. Ржевскому)

| Индекс подгруппу | Направление выемки в плане | Место расположения отвала | |

| Внутреннее | Внешнее | ||

| СД | о |

|

|

| д |

|

| |

| СП | о |

|

|

| д |

|

| |

| СВ | ц |

|

|

| р |

|

| |

| СК | ц |

|

|

| п |

|

|

В 1947 г. проф. Е. Ф. Шешко предложил классификацию систем разработки по направлению перемещения вскрышных пород в отвалы. По этому признаку выделяются:

A. Системы с поперечным перемещением породы в отвалы без применения транспортных средств; эти системы разработки могут быть названы также бестранспортными.

Б. Системы с продольным (фронтальным) перемещением породы в отвалы с применением транспортных средств; эти системы могут быть названы также транспортными.

B. Комбинированные системы с поперечным и продольным перемещением породы в отвалы; эти системы разработки имеют одновременно признаки бестранспортных и транспортных систем.

Далее в основу разделения указанных групп (А, Б, В) на самостоятельные системы разработки положены способы производства и степень трудности выполнения транспортных и отвальных работ.

Группа А по способу производства транспортных и отвальных работ разделена на системы Л-1, А-2 и Л-3. Отдельно выделяется система Л-0 при незначительном объеме вскрышных работ. Группа Б по относительной сложности транспортирования пород разделена на системы 5-4, Б-Ъ и 5-6.

К группе В относятся две системы разработки — по одной из бестранспортной и транспортной групп. Эта группа разделяется на системы В-1 и В-8 по признаку относительного преобладания бестранспортного или транспортного перемещения вскрышных пород.

Открытые горные работы характеризуются определенным порядком выемки и перемещения полезного ископаемого, покрывающих и вмещающих пород. Для планомерной разработки пород и рационального использования оборудования карьерное поле разделяют на отдельные выемочные слои, в большинстве случаев горизонтальные. Выемку слоев производят последовательно сверху вниз, независимо от направления напластования пород.

Возможное число слоев зависит от глубины и размеров карьера в плане. Мощность слоев по глубине карьера может быть различной. При одновременной отработке слоев формируются уступы.

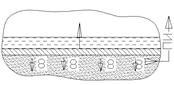

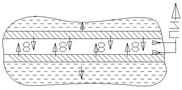

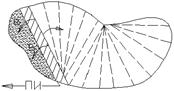

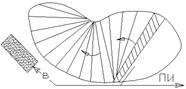

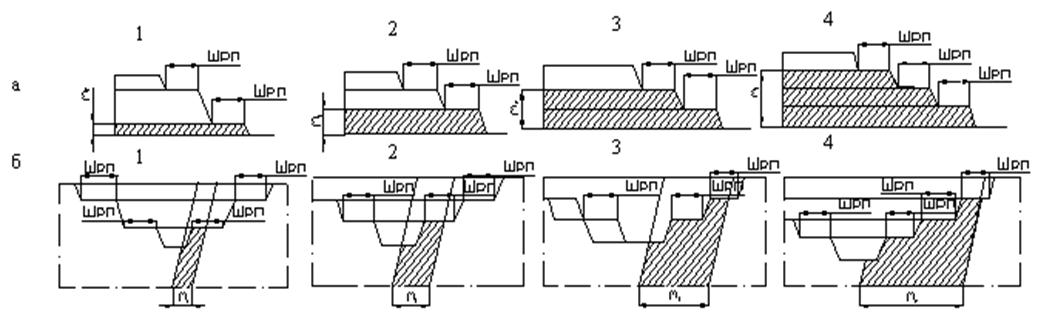

Число уступов по залежи в профиле карьерного поля зависит от мощности залежи (рис. 3.2), угла ее падения, трудности разработки пород, применяемых выемочно-погрузочных и транспортных средств.

Залежи весьма малой мощности отрабатывают одним уступом; при этом горизонтальные залежи с вертикальной мощностью mВ ≤ 2÷3 м неэффективно разрабатывать одноковшовыми экскаваторами, а при наклонных и крутых залежах с горизонтальной мощностью mГ<20÷40 м нарезка нового уступа связана не только с полной выемкой полезного ископаемого на вышележащем горизонте, но и с дополнительным подвигаиием уступа по вмещающим породам (рис. 3.1, а, и б, 1). Выемка полезного ископаемого из горизонтальных залежей малой мощности (mВ=4÷20 м) производится одним уступом нормальной высоты, а при наклонных и крутых залежах (mГ= 20÷40 м) нарезка очередного уступа возможна после выемки залежи на вышерасположенном горизонте (рис. 3.2, а,2 и б,2). Залежи средней мощности (mB=15÷40 м, mГ = 50÷120 м) в одном профиле карьера можно одновременно разрабатывать двумя уступами (рис. 3.2, а, 3 и б,3). Мощные залежи (mВ>20÷40 м, mГ>80÷150 м) разрабатывают тремя или более уступами или подуступами.

Иногда при пологих и наклонных залежах разработку ведут наклонными слоями (уступами) различной мощности (в зависимости от мощности пластов) по напластованию пород (рис. 3.2, а). Отдельные пласты разрабатывают последовательно, с опережением. В редких случаях разработку производят крутыми (более 25 – 30°) слоями, начиная от середины карьерного поля к его границам (рис. 3.2, б). Такая выемка возможна только при разработке крутых залежей и однородных каменных массивов. Она позволяет в устойчивых массивах обеспечить более крутые в данных условиях откосы рабочих бортов карьера и сократить текущие объемы вскрышных работ. Однако при такой выемке существенно усложняются вскрытие горизонтов и транспортирование горной массы.

Основными элементами системы разработки являются: рабочие уступы, рабочие площадки, фронт работ уступа и карьера, рабочая зона карьера. Основные параметры: высота и угол откоса уступов, ширина рабочих площадок, ширина заходок, длина фронта работ, угол откоса рабочего борта, длина экскаваторного блока, число рабочих уступов.

Уступ – один из важнейших элементов системы разработки. Главный его параметр – высота, оказывает влияние на интенсивность отработки месторождения, качество добываемого полезного ископаемого, срок строительства карьера, объем горно-капитальных работ, распределение объемов вскрыши во времени, безопасные условия работы горно-транспортного оборудования. Выбор оптимальной высоты уступа h (м) – одна из сложных горно-экономических задач, вследствие разнопланового характера взаимосвязи с перечисленными факторами. Например, но мере увеличения высоты уступа снижаются затраты на подготовку скальных пород к выемке и транспортирование взорванной горной массы. Одновременно возрастает вероятность образования «козырьков» и «нависей» в забоях, увеличиваются потери и разубоживание, уменьшается интенсивность разработки (см. п. 8.4). Поэтому сначала подбирают ряд возможных значений h, отвечающих требованиям безопасного ведения выемочно-погрузочных работ. Затем для каждой из них устанавливают производительность карьера, характер изменения во времени годовых объемов вскрыши, определяют экономический эффект с использованием традиционных критериев оценки. Вариант с наилучшими технико-экономическими показателями и разубоживания и будет соответствовать оптимальной высоте уступа.

Высота уступа непосредственно влияет на ряд общекарьерных показателей: качество добываемого полезного ископаемого; скорость подвигания фронта; темп углубления горных работ и, следовательно, производственную мощность карьера; срок строительства карьера; объем горно-капитальных работ; общую протяженность фронта работ, внутрикарьерных путей и дорог; угол откоса рабочих и нерабочих бортов.

Рациональная высота уступов не может быть установлена по какому-либо одному фактору; она должна выбираться на основе определения совокупного влияния всех перечисленных выше факторов в конкретных природных условиях и с обязательным учетом возможностей вскрытия рабочих горизонтов. Аналитические методы определения высоты уступа не могут учитывать всей совокупности этих факторов. Безопасность ведения горных работ является основным требованием.

При разработке горизонтальных и пологих залежей мощность залежей и покрывающих пород обычно предопределяет высоту и число уступов. При чередовании горизонтальных и пологих пластов высоту уступа определяют в зависимости от мощности отдельных пластов и залегающих между ними слоев пустых пород с учетом обеспечения необходимого качества полезного ископаемого.

Устойчивость откосов в мягких породах имеет решающее значение. В таких породах, согласно Правилам безопасности, высота уступа не должна превышать максимальной высоты черпания экскаватора; в противном случае в верхней части уступа остаются «козырьки», «нависи» и возможно обрушение пород.

При разработке наклонных и крутопадающих залежей, представленных преимущественно скальными и полускальными породами, высота уступа определяется в основном показателями технологических процессов, потерь и разубоживания полезного ископаемого, требуемой производственной мощностью карьера и условиями вскрытия рабочих горизонтов. Затраты на подготовку скальных пород к выемке и на транспортирование взорванных пород снижаются с увеличением высоты уступа. Минималыше затраты на экскавацию взорванных пород соответствуют высоте уступа 15—20 м.

В то же время, согласно Правилам технической эксплуатации (ПТЭ), высота уступа в скальных и полускальных породах не должна превышать максимальной высоты черпания экскаватора более чем в 1,5 раза (табл. 6) при условии, что высота развала не будет превышать: при одно- и двухрядном взрывании – максимальной высоты черпания экскаватора, а при многорядном взрывании — полуторной максимальной высоты черпания. При экскавации взорванных пород из таких развалов должны приниматься дополнительные меры по предотвращению образования «козырьков» и «нависей». Лишь в породах I и II категорий трещиноватости при нормальном и увеличенном расходе ВВ и наклонном бурении скважин, когда взорванные породы будут находиться в сыпучем состоянии, с разрешения органов Госгортехнадзора СССР допускается высота уступа НУ>1,5·НЧ.MAX.

В тех случаях, когда выемка производится экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием с верхней погрузкой, высота уступа должна соответствовать параметрам проходческого оборудования (табл. 7).

При разработке сложных месторождений потери и разубоживание полезного ископаемого практически прямо пропорциональны высоте добычного уступа. Поэтому целесообразно по экономическим условиям при раздельной выемке полезного ископаемого, особенно при пологих залежах, принимать высоту добычных уступов не более 10—12 м и применять экскаваторы карьерного типа с емкостью ковша 3—5 м3.

Скорость проведения траншей примерно обратно пропорциональна высоте уступа. От этой скорости зависит темп углубления горных работ. Чем больше высота уступа, тем меньше возможная производственная мощность карьера по полезному ископаемому. Это положение особенно важно в первый период работы карьера.

Таблица 6

Максимальная высота уступов в скальных и полускальных породах при выемке мехлопатами карьерного типа

| Экскаватор | Максимальная высота черпания экскаватора, м | Максимальная высота уступа |

| ЭКГ-2 | 8,5 | 12,5 |

| ЭКГ-3,2 | 14,5 | |

| ЭКГ-5 | 16,5 | |

| ЭКГ-8 | 12,5 | |

| ЭКГ-12,5 | 15,6 | 23,5 |

| ЭКГ-20 |

Таблица 7

Максимальная высота уступа при выемке мехлопатами с удлиненным рабочим оборудованием с верхней погрузкой

| Экскаватор | Высота уступа (м) в породах | ||

| мягких * | полускальных** | скальных*** | |

| ЭКГ-2у | |||

| ЭКГ-3,2у | 5,5 | ||

| ЭКГ-4у | |||

| ЭКГ-3,6у |

* - угол устойчивости откоса 340

** - то же, 450

*** - то же, 700

Вместе с тем необходимые объемы вскрышных работ уменьшаются с увеличением высоты уступа в результате сокращения числа рабочих уступов и увеличения угла откоса рабочего борта карьера. При этом уменьшаются также требуемая скорость подвигания и длина добычного фронта. Поэтому при разработке залежей простого строения в средней зоне карьера (по глубине) иногда целесообразно увеличение высоты уступа.

Из опыта ведения открытых работ при разработке наклонных и крутых залежей простого строения установлено, что оптимальная высота уступа при использовании экскаваторов с Е = 3—5 м3 составляет 12—15 м и 17—20 м для экскаваторов с Е=8—12,5 м3. При многорядном взрывании вертикальных скважинных зарядов в породах III—V категорий трещиноватости часто по условиям безопасности НУ=НЧ max+h (h = 1-3 м).

При открытой разработке месторождений полезных ископаемых очень важно обеспечить устойчивость уступов и не допускать их деформаций в течение всего периода строительства и эксплуатации карьера.

Из многих факторов, от которых зависит устойчивость откосов, определяющей является группа геологических факторов (состав, состояние, строение и свойства горных пород). Они определяют условия деформации массива и выбор расчетных схем устойчивости откосов, характер противодеформационных мероприятий и величины расчетных показателей.

Из группы гидрогеологических факторов основным является влияние подземных вод, изменяющих свойства массива (вследствие выщелачивания трещиноватых карбонатных пород, набухания глинистых пород и др.) и его напряженное состояние; под действием гидростатических и гидродинамических сил может происходить фильтрационное разрушение откосов (оплывание и суффозия). Обводненность контактных зон и структурных нарушений приводит к деформациям откосов (в результате снижения прочности пород па контактах) и внезапному прорыву вод.

Третью группу составляют технологические факторы.

Необходимо учитывать, что параметры вскрывающих выработок, положение их относительно контура карьера и срок службы определяют интенсивность развития в массиве реологических процессов и выветривания пород, развитие в массиве деформационных процессов (подрезка контактов слоев или нарушений и др.). При высокой скорости подвигаиия фронта горных работ в массиве не успевают развиваться деформационные и реологические процессы, что позволяет придавать откосам рабочих уступов более крутые углы наклона. Размещение отвалов в выработанном пространстве увеличивает сопротивление сдвигающим усилиям прибортового массива пород.

Борта карьеров могут иметь участки вогнутой, выпуклой и прямолинейной формы в плане. Установлено, что, при прочих равных условиях, откосы, имеющие в плане вогнутую форму, более устойчивы, чем плоские.

Взрывные работы обусловливают сейсмический эффект, образование и развитие в приоткосном массиве уступа трещиноватости и зон пониженной прочности, а также неустойчивой поверхности самого откоса уступа. Для снижения вредного воздействия взрывов при постановке уступов в конечное положение необходимо: изменять параметры буровзрывных работ; применять (с учетом конкретной обстановки) короткозамедленное взрывание скважинных зарядов необходимого диаметра и контурное взрывание, заряды с инертными сердечниками; располагать ряды скважин под углом 60—90° к контуру борта; применять экранирующие врубы; использовать искусственное укрепление уступов; вводить в расчеты повышенный коэффициент запаса устойчивости.

Различают краткосрочную и долгосрочную устойчивость откосов, которыми должны обладать соответственно рабочие и нерабочие уступы. Коэффициент запаса устойчивости рабочих уступов ηу=1,15-1,2, а нерабочих в глинистых и трещиноватых скальных и полускальных породах ηу =1,5-2.

При предварительном выборе углов откосов рабочих и нерабочих уступов целесообразно пользоваться данными, приведенными в табл. 8. Для уточнения значений углов, особенно при неустойчивых породах или неблагоприятном залегании поверхностей ослабления, необходимо проводить натурные исследования и расчеты устойчивости откосов.

Углы откоса уступов устанавливают исходя из обеспечения краткосрочной устойчивости пород рабочих и долгосрочной устойчивости нерабочих уступов (см. п. 2.4).

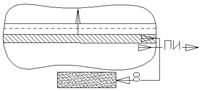

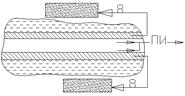

Ширина рабочих площадок П, (м) зависит от рабочих размеров выемочно-погрузочных машин и параметров буровзрывных работ в скальных породах, вида карьерного транспорта, требуемой интенсивности движения (рис. 8.2).

В мягких и рыхлых породах, перемещаемых средствами транспорта (рис. 8.2, схема а)

П = А +с1 + Т + m + dв + л + δ, (8.1)

при использовании буровзрывных работ (схема б):

П = В +с1 + Т + m + dв + л + δ, (8.2)

где А – ширина экскаваторной заходки, м; с1 = 2,5–3,5 – расстояние от нижней бровки развала до транспортной полосы, м; Т – ширина транспортной полосы, м; m = 3,5 – расстояние от линии электропередач до кромки транспортной полосы, м; dв = 6–7 – ширина полосы для движения вспомогательного транспорта; л – ширина полосы готовых к выемке запасов, м; δ – ширина возможной призмы обрушения (см. п. 3.10), м; В – ширина развала взорванной горной массы (см. п. 3.10), м.

При использовании автотранспорта dв = 0. Ширинатранспортной полосы зависит от типа транспортных средств и числа путей (полос движения). Величина П варьирует в широких пределах [25].

Для уменьшения интервала времени между началом подготовки смежных горизонтов проходку въездной траншеи начинают при создании минимальной рабочей площадки, ширину которой находят по формулам (8.1) – (8.2) исключив из них полосы m, dв, л и уменьшив В за счет перехода на однорядное взрывание.

Для уменьшения интервала времени между началом подготовки смежных горизонтов проходку въездной траншеи начинают при создании минимальной рабочей площадки, ширину которой находят по формулам (8.1) – (8.2) исключив из них полосы m, dв, л и уменьшив В за счет перехода на однорядное взрывание.

Ширина резервной полосы запасов, необходимой для бесперебойной работы на смежных уступах:

, (8.3)

, (8.3)

где μ – норматив обеспеченности запасами полезного ископаемого, мес.; Ар – годовая производительность карьера по полезному ископаемому, т; Lру – длина добычного фронта на уступе, м; nо – количество добычных уступов; γр – плотность полезного ископаемого, т/м3.

По степени подготовленности различают запасы вскрытые, подготовленные и готовые к выемке. В горнотехнической литературе не существует единых определений этих понятий, поэтому приводим формулировки, установленные отраслевой инструкцией по учету и нормированию запасов на горнорудных предприятиях черной металлургии.

Вскрытыми считают запасы полезного ископаемого месторождения или части его из числа балансовых запасов, освобожденных от покрывающих пород или обнаженных вследствие естественных условий залегания, для разработки которых пройдена въездная траншея и выполнены горно-капитальные работы, предусмотренные проектом.

К подготовленным откосят часть вскрытых запасов с обнаженными верхней и боковой поверхностями, для разработки которых выполнены горно-подготовительные работы. Их можно извлечь при параллельном подвигании всех добычных уступов без производства вскрышных работ с сохранением нормальной ширины рабочей площадки.

Готовыми к выемке запасами считают часть подготовленных запасов, которые могут быть отработаны независимо от подвигания смежного верхнего уступа с оставлением при этом минимальной рабочей площадки.

Для железорудных карьеров при колесных видах транспорта и круглогодовом режиме работы обеспеченность готовыми к выемке запасами руды составляет не менее 2,5 месяцев работы карьера в нормальном режиме. Регламентированы также готовые к выемке объемы скальных пород: не менее 2,5 месяцев работы и рыхлых пород не менее 1,8 месяцев.

При проектировании карьеров по добыче цветных металлов в период работы с проектной мощностью норматив обеспеченности вскрытыми запасами составляет от 4,5 до 7,0 мес.; подготовленными – 3,9–2,0 мес.; готовыми к выемке – 1,5–1,0 мес.

Для угольных разрезов на момент сдачи карьера в эксплуатацию готовые к выемке запасы угля должны быть не менее:

- при круглогодовом режиме работы на вскрыше, а также при транспортных схемах разработки – двухмесячной производительности карьера в первый год эксплуатации;

- при круглогодовом режиме работы на вскрыше, а также при перевалке пород или при использовании консольных отвалообразователей – 15 суточной производительности карьера;

- при сезонном режиме работ на вскрыше готовые к выемке запасы должны обеспечивать работу карьера на весь период остановки вскрышных работ.

Угол откоса рабочего борта карьера не только характеризует положение его в пространстве, но и влияет на интенсивность разработки месторождения и величину эксплуатационного коэффициента вскрыши (Кт). При постоянной ширине рабочих площадок:

. (8.4)

. (8.4)

С увеличением φ возрастает эксплуатационный коэффициент вскрыши Кт, и наоборот. Если φ = const, то Кт ≠ const, а при φ ≠ const Kт = const. Таким образом, изменяя высоту и ширину рабочих площадок, можно регулировать соотношение объемов вскрышных и добычных работ, а, следовательно, и годовые эксплуатационные расходы. Это обстоятельство учитывают при выборе h и П.

Длину экскаваторных блоков устанавливают исходя из создания определенного запаса взорванной горной массы, а также обеспечения наиболее высоких коэффициентов использования выемочно-погрузочных машин по горным и транспортным возможностям [25]. По условиям работы железнодорожного транспорта расстояние между смежными забоями должно быть в 2,5-3,0 раза больше длины поезда. Поэтому при многорядном короткозамедленном взрывании минимальная длина блоков составляет 300–600 м при железнодорожном и 200–400 м при автомобильном транспорте. Опыт работы карьеров Кривбасса доказал эффективность работы экскаваторов в комплексе с автосамосвалами в коротких блоках длиной 50–100 м [4].

Количество одновременно разрабатываемых добычных уступов на месторождениях сравнительно правильной формы можно рассчитать аналитически. При разработке горизонтальных и пологих залежей

no = hв/h, (8.5)

здесь hв – вертикальная мощность залежи, м.

Для продольных систем разработки в условиях наклонных и крутопадающих залежей величину nо можно найти по формуле Э. К. Граудина [4]

, (8.6)

, (8.6)

где mр – горизонтальная мощность залежи, м; bрт – ширина разрезной траншеи (ее учитывают, если подготовка горизонтов ведется по залежи), м; δ – угол падения залежи, град. Знак «плюс» в знаменателе – принимают при развитии работ от лежачего бока к висячему, знак «минус» – при развитии от висячего бока к лежачему.

При неправильной форме рудного тела no≠const. Если необходимо поддерживать в работе постоянное число добычных уступов, то варьируют ширину рабочих площадок и расстояние lо между траншейными забоями на смежных горизонтах (п. 7.5).

Для поперечных систем разработки [4]:

, (8.7)

, (8.7)

где Lр – длина залежи по простиранию, м; bрк – ширина разрезного котлована, м; Пg – ширина рабочей площадки по простиранию, м.

, (8.8)

, (8.8)

здесь Пmin – минимальная ширина рабочей площадки, учитывающая ширину развала, размещение транспортной полосы и буровых станков (обычно Пmin = 60–80 м), м; Qэг – годовая производительность добычного экскаватора, м3; nб – количество добычных экскаваторов, работающих на одном уступе, ед.

nб = mр / lб, (8.9)

здесь lб – длина экскаваторного блока, м.

Длину добычного фронта работ находят, умножив длину фронта работ уступа Lру на величину nо. Аналогично устанавливают и длину вскрышного фронта. Окончательно их уточняют при составлении календарного плана горных работ.

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 6198; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!