КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Социологический реализм и номинализм

|

|

|

|

Вывод:первокирпичики предмета социологии — статусы и роли. Первые дают статическую, а вторые — динамическую картину общества. Социальные статусы и роли скреплены особо прочным фундаментом — социальными функциями.

Расположенные друг над другом группы (в данном случае их именуют стратами, составляют социальную стратификацию общества. Это аспект или часть социальной структуры. Как вы думаете, что их объединяет? Разделение труда в обществе.

Социальная стратификация — совокупность больших социальных групп, расположенных иерархически по критерию социального неравенства и называемых стратами.

Это иная версия социальной структуры. Статусы здесь расположены не горизонтально, а вертикально. Только на вертикальной оси они могут соединяться в новые группы — страты, слои, классы, сословия, которые отличаются друг от друга по признаку неравенства. Бедные, зажиточные, богатые — общая модель стратификации. Чтобы от общего перейти к частному, вертикальное пространство мы разделим на четыре "линейки": шкалу доходов (в рублях, долларах), шкалу образования (лет обучения), шкалу власти (число подчиненных), шкалу профессионального престижа (в баллах экспертов). Место любого статуса легко найти на этих шкалах и тем самым определить общее место в системе стратификации.

| Номинальные параметры | Ранговые параметры |

| Пол | Образование |

| Раса | Доход (заработная плата) |

| Этническая принадлежность | Богатство (наследство или накопление) |

| Вероисповедание | Престиж |

| Место жительства | Власть |

| Политическая ориентация | Происхождение |

| Язык | Возраст |

| Административная должность | |

| Интеллигентность |

Когда мы заполняем пустые ячейки-статусы людьми, то в каждой ячейке обнаруживаем по большой социальной группе: все пенсионеры, все русские, все учителя и т.д. Таким образом, за статусами стоят социальные группы. Совокупность больших социальных групп людей дает социальный состав население. Его изучает статистика.

Рис. 3. Примеры социального состава населения

У общества, как и у людей, множество потребностей. Не всегда потребности общества и отдельных индивидов совпадают, но когда такое происходит, мы говорим о фундаментальных потребностях. Они удовлетворяются при помощи регулярной, систематической деятельности миллионов людей, специализирующихся на выполнении каких-то важных функций. Добывание средств существования, обучение молодого поколения, защита общества от врагов, воспроизводство людей, сохранение в обществе порядка — фундаментальные потребности, в удовлетворении которых заинтересовано большинство населения. Так было раньше, есть сейчас и будет продолжаться дальше.

Осуществления социальной функции для поддержания общественного воспроизводства и удовлетворения какой-то одной фундаментальной потребности называется социальным институтом.

Семья, производство, религия, образование, государство — фундаментальные институты человеческого общества, возникшие в глубокой древности и существующие по сию пору. Социальный институт – очень сложное учреждение и, самое главное, реально существующее. В институт государства входят институт президентства, институт парламентаризма, армия, суд, адвокатура, полиция, прокуратура, институт присяжных и т.д. Так же обстоит дело с религией (институты монашества, крещения, исповеди и т.д.), производством, семьей, образованием. Это – вторичные институты (социальные практики).

Так понимаемое социальное пространство можно представить как социальную структуру общества.

В социальную структуру общества входят а) страты, б) группы и в) институты.

Индивиды, выполняющие социальные роли, вступают между собой в социальное взаимодействие. Это регулярный, повторяющийся процесс.

Только регулярно повторяющиеся социальные взаимодействия кристаллизуются в социальные отношения.

Вот и все, что можно сказать о предмете социологии. По существу, мы рассказали обо всей социологии, но в самых общих чертах.

Какие определения предмета социологии мы можем дать?

СОЦИОЛОГИЯ - наука:

- об обществе как целостном социальном организме;

- о социальных общностях и взаимоотношениях между ними;

- о социальных процессах, социальной организации;

- о взаимодействии личности и общества;

- о закономерностях социального поведения людей.

Социология — совокупность познавательных практик, складывающихся в европейской интеллектуальной традиции с середины 19 в., изначально артикулированная как самостоятельная (отдельная) научная дисциплина, ставящая своей целью дать ответ на вопрос «что такое общество и как оно возможно?» через познание социальной реальности (социума) и механизмов действия социальности (в различных ее реализациях).

Социология — это профессиональная исследовательская деятельность, заключающаяся в систематическом сборе, анализе, интерпретации фактов социальной обусловленности явлений.

Определение предмета социологии должно строиться на раскрытии смысла ключевого для данной науки понятия «социальное». В обыденном языке слово «социальное» используется в двух — широком и узком — значениях. В широком смысле это понятие объединяет все разновидности явлений совместной жизни людей — экономические, политические, религиозные, правовые и т. д. В узком смысле оно выделяет особую наряду с политикой и экономикой сферу общественной жизни — социальную, включающую образование, здравоохранение, помощь неимущим и т. д. Оба названных подхода к определению понятия социального социологическими не являются. Скорее они характерны для политики и журналистики. Но они содержат, хотя и в неявном виде, собственно социологический подход.

Социальное в широком смысле означает не просто сумму экономических, политических, правовых, религиозных и т. п. явлений и процессов, а связи, взаимозависимость между ними. Социальное в узком смысле означает те явления и процессы совместной жизни людей, которые обусловлены не стремлением к власти и управлению друг другом, не стремлением к богатству и конкуренции друг с другом, а стремлением принадлежать к общности, стремлением к солидарности друг с другом. Образование, например, мы относим к социальной сфере, поскольку осознаем его роль в формировании знаний и навыков, позволяющих человеку быть полезным другим людям, успешно взаимодействовать с ними и добиваться признания с их стороны. О системе пенсионного обеспечения, помощи неимущим мы рассуждаем как о компоненте социальной сферы, когда стремимся подчеркнуть ее роль в оказании взаимной помощи, в поддержании у людей чувства справедливости и солидарности.

Таким образом, использование понятия «социальное» предполагает рассмотрение явлений и процессов с особой точки зрения, предполагающей, что они социально обусловлены, т. е. обусловлены связями, складывающимися между различными видами деятельности, событиями и ситуациями в ходе совместной жизни людей; тем, что люди следуют ценностям, моральным нормам, обычаям, привычкам, связанным с принадлежностью к общности — этнической, религиозной, профессиональной и т. п.

Однако собственно социологический подход предполагает выявление социальной обусловленности не только поступков людей и ситуаций, складывающихся в результате множества поступков многих людей, но и вещей, созданных или используемых людьми, и даже объектов, о которых неизвестно, кем или чем они созданы и существуют ли реально.

Предмет современной социологии может быть определен как социальная обусловленность любых явлений. Социальное возникает именно в ходе взаимодействия людей, обусловливается различиями их места и роли в конкретных общественных структурах.

Рассмотрим специфику социологического подхода к явлениям на четырех примерах[4].

Пример первый: социологический взгляд на экономику. Социология экономики (или экономическая социология) как особая область исследований возможна и развивается наряду с собственно экономической наукой потому, что социологи рассматривают экономические явления с особой точки зрения. Социологи задают себе и другим вопросы, на которые можно ответить, только исходя из социальной обусловленности экономического поведения. Классическим примером социологического подхода к экономическим явлениям может служить работа «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера (1864—1920), немецкого социолога, одного из самых выдающихся ученых в истории социологии. Вебер задался вопросом: почему среди протестантов доля предпринимателей выше, чем среди католиков? Ответ, предложенный Вебером, опирается на обнаруженное им сходство между этическими принципами протестантизма (строгая самодисциплина, методичная организация жизни, посвящение себя хозяйственной деятельности как служению, предопределенному Богом) и принципами капиталистической организации промышленности и торговли. В качестве общей основы протестантской этики и духа капитализма Вебером представлена характерная для западной цивилизации в целом рациональность — отношение к миру с точки зрения целесообразности, упорядоченности, полезности, эффективности.

«Протестантская этика и дух капитализма» (1905) остается образцом для современных разработчиков проблематики социальных и культурных факторов экономического развития, несмотря на критику, показавшую, что обнаруженная Вебером большая, по сравнению с католиками, склонность протестантов к предпринимательству и накопительству объясняется не столько особенностями их этических установок, сколько тем, что в эпоху становления капитализма (XVI—XIX bb.) возможности для дискриминируемых этнических и религиозных меньшинств заниматься традиционно престижными видами деятельности — быть военными, юристами, чиновниками, членами ремесленных цехов и т. п. — были ограничены. Это зачастую оставляло кальвинистам, иудеям и пр. лишь один путь к богатству и престижу — предпринимательство. В любом случае разница в экономическом поведении протестантов и католиков объясняется социальной обусловленностью этого поведения: выбор рода деятельности, профессии зависит от принадлежности к той или иной религиозной общности. Эта социальная обусловленность экономического поведения проявляется на уровне экономики страны в целом: профессиональная структура (сколько людей в каких профессиях занято) определяется, помимо других факторов, социальной структурой (сколько людей принадлежит к каким общностям). И такого рода обусловленность составляет предмет профессионального интереса социологов. Социальную обусловленность экономических явлений можно выявить, задаваясь и другими вопросами.

Почему мусульмане и иудеи покупают говядину, а не свинину, даже когда последняя дешевле? Потому что они руководствуются не соображениями выгоды, а религиозными запретами. Обычаи и моральные нормы, связанные с принадлежностью к религиозной общности, обусловливают поведение потребителей. А на уровне национальной экономики в целом это приводит к тому, что структура сельскохозяйственного производства (сколько производится продукции того или иного вида) определяется, помимо других факторов, социальной структурой (сколько людей принадлежит к каким общностям).

Почему женщины, выполняя такую же работу, что и мужчины, в среднем получают меньше мужчин? Потому что работодатели и руководители при определении размеров вознаграждения руководствуются не только расчетом трудозатрат и их эффективности, но и так называемыми гендерными (от англ. gender — род, пол) стереотипами. Труд и заработок воспринимаются как естественное предназначение мужчины, который с ролью «добытчика» и «кормильца» должен справляться лучше женщины, чье естественное предназначение видится в том, чтобы быть «хранительницей семейного очага». Ценности и привычки, связанные с разделением работников на категории по половому принципу, диктуют поведение работодателей и руководителей. А на уровне экономики страны в целом это проявляется в том, что система оплаты труда (каким работникам сколько платят), помимо прочих факторов, обусловлена системой социальных статусов (какие общности, категории людей являются привилегированными, а какие—дискриминируемыми).

Почему врачи, учителя в современной России, годами не получая вовремя зарплату, продолжают работать? Потому что они руководствуются не только соображениями заработка, но и этическими принципами профессионального долга и традиционными ценностями, в число которых входит наличие постоянного места работы и уважаемой со стороны других людей профессии. Ценности, моральные нормы и привычки, связанные с принадлежностью к профессиональной общности, определяют поведение работников. То, что для экономиста выглядит как предоставление или оказание медицинских и образовательных услуг, для социолога — исполнение социальных ролей, т. е. такое поведение, которое в представлении людей соответствует социальному статусу тех, кто работает врачом и учителем.

Почему в рекламе товаров и услуг постоянно фигурируют звезды спорта, кино, шоу-бизнеса? Потому что потенциальные потребители руководствуются не только соображениями полезности товара или услуги, но и явным или плохо скрываемым желанием выглядеть так же, вести такой же «стильный» образ жизни, что и знаменитости. Ценности и привычки, ассоциируемые с принадлежностью к потребительской общности, которую призваны олицетворять знаменитости, обусловливают экономическое поведение. На уровне экономики страны в целом эта социальная обусловленность потребительского поведения выглядит как обусловленность структуры потребления (какие товары в каком количестве востребованы), помимо других факторов, социальной структурой (для каких общностей, категорий людей какие товары являются символами престижного или достойного образа жизни).

Итак, социологический взгляд на экономику позволяет увидеть, что экономическим поведением людей не всегда движет сугубо экономический расчет «затраты—доход». Зачастую люди следуют ценностям, моральным нормам, обычаям, привычкам, связанным с принадлежностью к общности — этнической, религиозной, тендерной, профессиональной и т. п. Тем самым экономика оказывается связанной с другими сферами жизни людей — религией, культурой, образованием и т. д. И все эти связи обнаруживаются и исследуются социологами, рассматривающими их в качестве форм социальной обусловленности экономических явлений. Формы эти в социологии обозначаются такими понятиями, как «социальная структура», «социальный статус», «социальная роль» и т. д.

Пример второй: социологический взгляд на политику. Социология политики (или политическая социология) успешно развивается наряду с собственно политической наукой — политологией потому, что современная политика ставит перед исследователями ряд вопросов, ответить на которые можно, только исходя из социальной обусловленности политического поведения.

Почему пожилые люди активнее участвуют в выборах, чем молодежь? Потому что пожилые люди и молодежь образуют общности, для которых характерны разные ценностные ориентации. Пожилые люди руководствуются привычкой следовать призывам политических лидеров и ценностями, в число которых входит наличие активной гражданской позиции и неукоснительное исполнение гражданского долга. Молодежь, усвоившая в постсоветский период другие ценности, в меньшей степени готова уделять свое время и внимание политическим выборам. Различия между поколениями в электоральном (от англ. elections —выборы) поведении, с точки зрения социолога, обусловлены различиями в условиях социализации, т. е. процесса усвоения ценностных ориентации и навыков взаимодействия с другими людьми в ходе воспитания, получения образования, накопления жизненного опыта.

Почему среди министров и депутатов парламента больше мужчин, чем женщин? Потому что руководители государства при назначении чиновников и избиратели при голосовании руководствуются не только соображениями знаний и политического опыта кандидатов, но и тендерными стереотипами, предполагающими, что политика — дело по преимуществу мужское. Ценности и привычки, связанные с разделением политиков на категории по половому принципу, обусловливают поведение государственных руководителей и избирателей. А на уровне политической системы страны в целом для социолога это выглядит как обусловленность системы распределения власти (какие политики какие посты занимают), помимо прочих факторов, системой социальных статусов (какие общности, категории людей являются привилегированными, а какие — дискриминируемыми).

Почему в современной России доля участвующих в выборах среди людей с низкими доходами больше, чем доля участвующих в выборах среди людей со средними и высокими доходами? Потому что люди, испытывающие недостаток средств, не преуспевшие в сложившихся экономических условиях, в большей степени надеются на поддержку со стороны государства в решении своих проблем и чаще связывают с выбором тех или иных кандидатов на государственные посты надежды на улучшение своего положения. Преуспевающие, благополучные люди при решении своих проблем в большей степени рассчитывают на собственные силы и поддержку друзей и близких, нежели на помощь со стороны государства. Политическое поведение людей диктуется ценностями и привычками, связанными с принадлежностью к общности «бедных» или общности «богатых». То, что для политолога выглядит как политическая активность, для социолога—исполнение социальных ролей, т. е. такое поведение, которое в представлении людей соответствует социальному статусу— положению экономически активного, преуспевающего и финансово независимого человека или положению человека, нуждающегося в поддержке, защите его интересов и т. п.

Почему в избирательные списки современных политических партий наряду с профессиональными политиками и юристами включаются бизнесмены, звезды спорта и шоу-бизнеса? Потому что потенциальные избиратели руководствуются не знанием партийных программ или содержания законодательной деятельности членов и сторонников партии, а впечатлением, производимым партиями во время избирательной кампании. Привлечь внимание избирателей к партии можно с помощью мощной пропагандистской кампании, которую удается провести, только если в ней участвуют вызывающие интерес и симпатию знаменитости и если ее оплачивают в обмен на место в списке кандидатов бизнесмены. Ценности и привычки, связанные с принадлежностью к общности потребителей массовой культуры, обусловливают политическое поведение и избирателей, которые этим ценностям и привычкам следуют, и политиков, которые стремятся учесть и использовать приверженность людей этим ценностям и привычкам. На уровне политической системы страны в целом такая социальная обусловленность политического поведения выглядит для социолога как обусловленность состава политической элиты характером массовой культуры.

Итак, социологический взгляд на политику позволяет увидеть, что политическим поведением людей не всегда движет сугубо политический расчет «цели — средства». Люди не всегда руководствуются соображениями оптимальности стратегии и эффективности управления. Зачастую они следуют ценностям, моральным нормам, обычаям, привычкам, связанным с принадлежностью к общности — возрастной, профессиональной, культурной и т. п. Таким образом, политика оказывается связанной с образованием, культурой, экономикой и т. д. Все эти связи входят в предмет социологии, в рамках которой они исследуются в качестве форм социальной обусловленности политических явлений.

Пример третий: социологический взгляд на мебель. Социологи могут исследовать социальную обусловленность не только явлений, привычно считающихся частью общественной жизни, подобно экономическому или политическому поведению людей. Объектом интереса социолога могут быть и вещи, создаваемые и используемые людьми в качестве обыденных предметов обихода. Так, например, особого рода направлением или областью исследований может быть социология мебели. Мебель может быть объектом социологии в той мере, в какой предметом изучения является социальная обусловленность дизайна и способов расстановки мебели. Как можно выявить такую обусловленность, прекрасно продемонстрировал в своей книге «Система вещей» (вышедшей в 1968 г.) знаменитый французский социолог Жан Бодрийяр (р. 1929). Он показал, что форма и расстановка мебели служат для людей знаками — средствами демонстрации и подтверждения социального статуса, а также средствами организации социального взаимодействия. В правильности подхода Бодрийяра любой, даже начинающий исследователь легко сможет убедиться, если задаст себе серию простых вопросов.

Почему кабинет/приемная директора крупной фирмы обставляется кожаными креслами, а не легкими стульями из пластика или алюминия и синтетических тканей? Потому что мебель служит средством поддержания образа солидной фирмы, необходимого для установления отношений с клиентами, и средством поддержания авторитета руководства внутри фирмы. Ценности и привычки, связанные с принадлежностью к профессиональной общности, обусловливают выбор и расстановку мебели, которая в представлении людей соответствует социальному статусу — положению руководителя, предпринимателя и т. п.

Почему в аудиториях/классах в США в основном используются одноместные столы, а в России двухместные? Потому что администрация и учителя американских и российских учебных заведений руководствуются разными ценностями и привычками. Индивидуализм, культивируемый в США, предполагает, что учащийся должен работать исключительно самостоятельно. Одноместные столы выглядят как наиболее соответствующие этому принципу, и выбор в их пользу при принятии решений о приобретении мебели вошел в привычку у администраций американских учебных заведений. Коллективизм, культивируемый в России, предполагает, что лучшие учащиеся могут и должны помогать и позитивно влиять на других. Реализовывать этот принцип удобнее, если учащиеся сидят в классе (аудитории) парами. Поэтому в традициях российских учебных заведений утвердилась практика приобретать двухместные столы. С точки зрения социолога, отмеченное различие в форме мебели — проявление различия в социальных нормах, т. е. в господствующих в данном обществе представлениях о правильном поведении.

Социологический взгляд на мебель позволяет увидеть, что, выбирая и расставляя мебель, люди не всегда руководствуются соображениями удобства и функциональности. Зачастую они следуют ценностям, моральным нормам, обычаям, привычкам, связанным с принадлежностью к общности — национальной, профессиональной и т. п. На уровне страны в целом эта социальная обусловленность выглядит как обусловленность структуры производства и потребления мебели (какие ее виды и в каком количестве востребованы), помимо других факторов, социальной структурой (для каких общностей, категорий людей какие виды мебели являются приемлемыми или престижными). Тем самым мебель оказывается связанной с культурой, экономикой, образованием и т. д. И все эти связи могут обнаруживаться и исследоваться социологами, рассматривающими их в качестве форм социальной обусловленности дизайна, производства и использования мебели.

Пример четвертый: социологический взгляд на НЛО. Объектом социологии могут стать не только привычные явления и вещи, создаваемые и используемые людьми в повседневной жизни. Объектом интереса социолога могут оказаться явления экстраординарные и даже явления, реальность которых вызывает сомнения. Так, например, возможно социологическое изучение феномена НЛО — неопознанных летающих объектов. Научное объяснение этого феномена можно давать с точки зрения разных наук. Физик может объяснять факты наблюдения НЛО как следствие атмосферных или оптических эффектов. Психолог может объяснять факты наблюдения НЛО особенностями восприятия и мышления тех людей, которые наблюдали эти объекты. Но только с социологической точки зрения можно ответить на некоторые вопросы.

Почему сотни лет назад люди видели сходящих с небес богов и ангелов, а в последние сто лет — летательные аппараты? Потому что социальные нормы, господствующие в обществе, где велико влияние религии, заставляют людей интерпретировать необычное именно как вмешательство сверхъестественных сил. В обществе, где велико влияние науки и технологии, господствуют иные социальные нормы, и необычное интерпретируется людьми иначе — как совершенные технические устройства. То, что человек видит, зависит не только от природы явления (объекта) и от характера аппарата восприятия и мышления (субъекта), но и от типа общества, от того, какие социальные нормы определяют приемлемый способ видения, интерпретации явлений.

Почему в России пик наблюдений НЛО пришелся на 80-е гг. ХХ в.? Потому что частота наблюдений аномальных, сверхъестественных явлений всегда повышается в периоды экономических, политических и духовных кризисов. В такие периоды даже обычное зачастую видится и трактуется как экстраординарное. Массовый интерес к экстраординарным явлениям, широкое их обсуждение в конце советской эпохи стали специфической формой протеста против сложившегося порядка, при котором существовала монополия политических руководителей и узкого круга экспертов на принятие решений о том, что существует, а что нет, что важно, а что не существенно. Массовое распространение случаев наблюдения НЛО, с точки зрения социолога, может рассматриваться как симптом или показатель нарастания социальных конфликтов, в основе которых противоречия между людьми, обусловленные тем, что они принадлежат к общностям, между которыми неравным образом распределяются материальные блага, власть, информация. Таким образом, феномен НЛО оказывается связанным с экономикой, политикой, культурой, и эти связи являются предметом изучения для социолога.

Приведенные четыре примера указывают на то, что возможно социологическое изучение чего угодно.

Джон Урри в работе «Социология за пределами обществ. Мобильности двадцать первого столетия» [5] представил манифест социологии, которая изучает различные мобильности людей, вещей, образов, информации и отходов, а также изучает сложные взаимодействия между этими различными мобильностями и их социальные последствия.

Дж.Урри реализует новое видение «социального» посредством ряда «новых правил метода», важнейшее из которых состоит в использовании метафор. Урри утверждает, что наше понимание общества и социальной жизни базируется на различных метафорах и находит отражение в них. Основу социальной жизни составляет множество разнообразных мобильностей. Эти процессы лучше всего могут быть выражены посредством метафор, прежде всего, «метафор мобильности» и «метафор путешествия». Широкое распространение в последнее время получила метафора «кочевник». «Кочевник», «кочевники» призваны охарактеризовать общества с элементами «детерриториализации», размывания центра, значительной подвижностью населения. К метафоре «кочевник» примыкают отчасти противостоящие ей метафоры «бродяга» и «турист». Метафора «турист» указывает на организованное движение людей, склонных навязывать чужим местностям свои смыслы, а также свои стандарты счастья как «постоянного отпуска».

Урри также вводит такие понятия как «скейпы» и «потоки». Под «скейпами» понимает сети машин, технологий, организаций, текстов и действующих лиц, образующие различные взаимосвязанные узлы, по которым могут осуществляться те или иные потоки». Примерами скейпов служат: транспортировка людей по воздуху, морем; транспортировка вещей посредством почтовых и прочих систем; проволочные и прочие кабели; микроволновые каналы, используемые в телефонах; радио- и телевизионные спутники. Когда установлены скейпы, то и индивиды, и особенно корпорации, обычно стремятся соединиться с ними, став узлом внутри той или иной сети. Некоторые скейпы организуются на глобальном уровне (ООН, Майкрософт, ЮНЕСКО, английский язык и т.д.). В противоположность структурированным скейпам потоки образуют люди, образы, информация, деньги и отходы, которые бесконтрольно пересекают национальные границы.

Большое внимание в своей работе Урри уделяет авто-мобильности, или передвижению посредством автомобиля. Автомобиль – основной продукт индивидуального потребления, важнейший социализационный и культурный инструмент современности. И при этом социология прежде всего, социология потребления и урбанистская социология уделила этому феномену явно недостаточное внимание. Социология потребления должна была заметить, что автомобиль делает возможным разнообразные формы мобильности и вообще делает возможной «культуру автомобиля», а не ограничиваться исследованием статусных аспектов обладания автомобилем. В общем социология рассматривала автомобиль как нейтральное технологическое средство, допуская при этом, что сопряженные с ним аспекты жизни могли бы так или иначе существовать и без связи с автомобилем. Социология проигнорировала ключевое значение автомобиля в том, что он преобразует гражданскую жизнь, преобразует жилье, путешествие и социализацию посредством автомобилизированного временного пространства.

Чтобы быть социологическим, исследование не обязательно должно быть направлено на особый объект, не изучаемый другими науками. Чтобы быть социологическим, исследование должно вестись с особой точки зрения — с точки зрения социальной обусловленности явлений. Социальная обусловленность явлений — это особый предмет, изучение которого и составляет суть социологии как науки.

Умение выявить социальную обусловленность явлений требует особого свойства мышления, которое можно назвать социологическим воображением. Концепция социологического воображения была сформулирована знаменитым американским социологом Чарльзом Райтом Миллсом (1916—1962). В своей книге, которую он так и назвал «Социологическое воображение» (1959), он заявил, что «исследователь, обладающий социологическим воображением, умеет связать, скажем, развитие нефтяной промышленности и современной поэзии, семейный доход с мировым бюджетом».

Студентам-социологам Миллс рекомендовал вырабатывать у себя социологическое воображение, выявляя взаимосвязь и взаимовлияние человека и общества, биографии и истории, личности и мира. Социологическое воображение — это такое свойство мышления, которое поможет увидеть личные проблемы как общественные, рассматривать индивидуальные события как проявления общественной жизни.

Повседневные заботы, составляющие содержание жизни отдельного человека, осознаваемые и решаемые им проблемы — это факты индивидуальной биографии. Общественные проблемы, не подконтрольные индивиду, но влияющие на повседневную жизнь данного человека, составляют иную категорию фактов (экономические кризисы, смена правительства, образовательная реформа, война и т. д.). Чтобы малое понимать в тесной связи с большим, надо развивать социологическое воображение. Оно позволяет увидеть, что частные события — это проявление общих процессов. Например, когда в городе со стотысячным населением один безработный, то это его личная, частная проблема. Но когда в стране 145 млн. жителей и 5 млн. безработных, то отсутствие работы у человека — уже не столько частная проблема, сколько проблема устройства общества. Социологический подход позволяет сказать об индивидуальной биографии больше, чем мог бы рассказать сам индивид.

В понимании социальной реальности исторически возникали альтернативные подходы.

Социологический реализм исходит из представления о том, что в социальной действительности существует множество социальных целостностей различного уровня. Сущность этого течения, писал П. Сорокин, состоит в утверждении, что общество есть реальность sui generis (лат. - в своем роде, своеобразная), отличная и даже независимая от реальности составляющих его индивидов; общество имеет свое существование, свои функции, свои органы, короче — оно живет как всякое подлинно существующее явление, говорят нам «реалисты».

Социологический реализм утверждает, что если мы используем «коллективные понятия», то под ними подразумеваем реальное существование надындивидуальных явлений: общество, социальные классы, социальные институты, организации, государство, право и т.д. Сторонниками реализма были О. Конт, Г. Спенсер, М. Ковалевский, Э. Дюркгейм. Социологический реализм исходит из признания приоритета целого над частью.

Социологический номинализм, в противоположность социологическому реализму, утверждает: 1) единственно реальны индивиды, составляющие общество; 2) вне индивидов как реальности нет никакой другой реальности; с удалением индивидов от общества не остается ничего; 3) нет общества как реальности ни в смысле физического тела, ни в смысле особого от сознания индивидов надындивидуального сознания или коллективной души.

Социологический номинализм возник позже и стал формироваться во второй половине XIX в. в Германии, а также в России. Его представители: Г. Зиммель, Л. фон Визе, М. Вебер, П. Новгородцев, Л. Петражицкий. Для номиналистов характерно представление об обществе как о совокупности отдельных субъектов.

Спрашивается, какое из этих двух направлений мы должны признать истинным? Прав ли социологический реализм или социологический номинализм?

П.Сорокин писал: «Общий вывод из всего сказанного о социологическом реализме и номинализме таков: ни то, ни другое из этих двух течений неприемлемо. Каждое из них, в пылу спора, выставляет такие положения, которые либо логически абсурдны, либо эмпирически неверны. Общество или коллективное единство как совокупность взаимодействующих людей, отличная от простой суммы невзаимодействующих индивидов, существует. В качестве такой реальности sui generis оно имеет ряд свойств, явлений и процессов, которых нет и не может быть в сумме изолированных индивидов. Но, вопреки реализму, общество существует не «вне» и «независимо» от индивидов, а только как система взаимодействующих единиц, без которых и вне которых оно немыслимо и невозможно, как невозможно всякое явление без всех составляющих его элементов».

2. Система социологического знания. Парадигмальность [6] социологического знания.

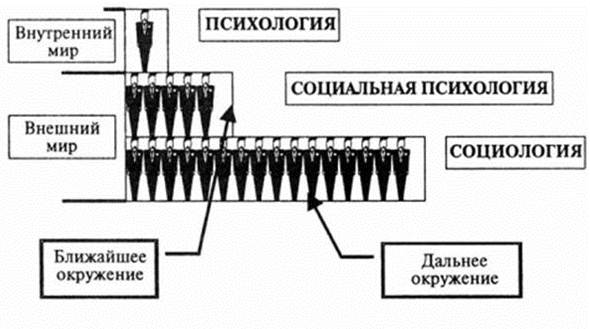

Общество — настолько сложный объект, что одной науке изучить его не по силам. Социология, если можно так выразиться, мыслит крупными блоками. Она способна описать поведение больших масс людей, поэтому тяготеет к статистике. Но для нее закрыт внутренний мир человека. Его исследует психология. Родившаяся на стыке социологии и психологии, новая дисциплина социальная психология описывает человека в непосредственном окружении. Она затрагивает взаимодействие людей в малой группе.

Рис. 4. Три науки, изучающие человеческое поведение

Социология, психология, социальная психология, а также экономика, политология (политическая наука), антропология и этнография (наука о народах) относятся к социальным наукам [7]. У них много общего, они тесно связаны между собой и составляют своего рода научный союз. Примыкает к нему группа других, родственных ему, дисциплин: философия, история, искусствознание, литературоведение. Их относят к гуманитарному знанию.

К гуманитарным дисциплинам относят историю, философию, литературоведение, искусствознание, культурологию. Гуманитарные науки оперируют нестрогими моделями, оценочными суждениями и качественными методами, социальные науки - формализованными моделями, математическим аппаратом и опираются на количественное, или квалифицированное знание. Социальной называется наука, изучающая поведение людей в обществе с использованием эмпирических методов и математического аппарата.

Гуманитарные знания не опираются в той же степени на сбор фактов, меньше используют эмпирические методы. У них нет математического аппарата и статистики. Вместо обобщенных эмпирических в них используются субъективные оценки и ценностные суждения, социальные науки, напротив, оперируют объективными суждениями, то есть истинность которых можно подтвердить фактами.

Социальные науки оперируют количественными (математико-статистическими) методами, а гуманитарные — качественными (описательно-оценочными). Гуманитарные дисциплины нельзя относить к поведенческим наукам, изучающим взаимодействие людей в группах, институтах, на рынке или в политических ситуациях, а социальные можно. Поэтому их называют еще бихевиориальными (поведенческими) науками.

По всей видимости, социологию следует причислять к наукам с двойным статусом: она принадлежит к социальным и гуманитарным дисциплинам. Двойной статус отражается в понимании сущности и предмета социологии. Когда хотят указать на принадлежность социологии к числу социальных наук, то говорят, что она представляет собой науку о поведении людей как представителей больших социальных групп, объективных закономерностях функционирования социальной структуры общества и входящих в нее социальных институтах. Когда стремятся подчеркнуть принадлежность социологии к области гуманитарного знания, то указывают на то, что социология изучает социокультурную сущность человека. Это означает, что для социолога человеческое поведение обусловлено не природной генетикой и не физиологией, как для биологии или психологии, а культурным контекстом, то есть традициями, обычаями, культурными нормами и символами, ценностями и идеалами.

Таким образом, социология - это пересечение гуманитарных знаний и социальных наук. Она занимает центральное место и выполняет интегративную (объединяющую) функцию по отношению ко всем другим социальным и гуманитарным наукам. Иначе говоря, социология выполняет функцию философии для этих наук, т.к. дает им знания о структуре и законах развития общества в целом.

Рис. 5. Особенности социологии как науки

Кроме социальных и гуманитарных дисциплин существуют еще естественные и технические. Например, физика, химия и биология относятся к разряду естественных фундаментальных наук, они раскрывают структуру материального мира. Радиоэлектроника, биотехника и химия полимеров представляют собой технические дисциплины, или прикладное знание. Они опираются на фундаментальное знание и служат практическим целям.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 5283; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!