КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Экономический потенциал мирового хозяйства: природные и трудовые ресурсы и их оптимальное использование

|

|

|

|

Теория сравнительных преимуществ и международное разделение труда

Основой мирохозяйственных связей служит международное разделение труда (МРТ), которое по своей сущности равнозначно общественному разделению труда. Однако процессы специализации выходят далеко за рамки национальных хозяйств. МРТ предусматривает устойчивое использование труда и ресурсов на изготовление товаров и услуг, для производства которых нация имеет естественные или приобретенные преимущества.

Какие же факторы дают той или иной стране преимущества в производстве различных видов продукции и тем самым способствуют углублению МРТ?

Первый фактор связан с естественными преимуществами. К ним относятся запасы природных ресурсов, специфические климатические условия. Так, Саудовская Аравия имеет сравнительные преимущества в добыче нефти и производстве нефтепродуктов, Бразилия — в производстве кофе, Канада — в выращивании пшеницы. К естественным преимуществам можно отнести и избыток населения относительно других ресурсов, что позволяет, например, Индии делать очень трудоемкую, но достаточно конкурентоспособную продукцию (текстиль, обувь и т.д.).

Другие факторы связаны с приобретенными преимуществами. Например, избыток машин и оборудования относительно других ресурсов стимулирует специализацию на производстве капиталоемких изделий. Так, США и Япония производят автомобили. Страны, вкладывающие значительные средства в образование населения и производство знаний, приобретают сравнительное преимущество в изготовлении высокотехнологической и наукоемкой продукции. Те же США специализируются в производстве новейших систем компьютеров, реактивных самолетов, космических аппаратов, а Япония делает промышленную и бытовую радио-, аудио- и видеотехнику.

На углублении МРТ сказывается и такой фактор, как различия в привычках, вкусах и в предпочтениях между странами. Даже когда две страны обеспечены одинаковыми ресурсами и используют их с одинаковой эффективностью, каждая из них будет пожинать плоды от специализации, если вкусы и предпочтения населения обеих стран значительно отличаются. Дифференциация предпочтений в потреблении приведет к торговле между ними, а торговля в свою очередь способствует специализации, если данная страна желает использовать ее сравнительное преимущество. Норвегия и Швеция ловят рыбу и производят мясо приблизительно в одинаковых условиях и количествах, однако шведы предпочитают потреблять мясо, а норвежцы — рыбу. На основе специализации (рыба — в Норвегии, мясо — в Швеции) обе страны посредством торговли получают дополнительный эффект.

И наконец, последний фактор углубления МРТ заключается в экономии на масштабах производства. Если какой-либо производственный процесс подчинен закону экономии на масштабе, т.е. налицо тенденция к снижению средней стоимости единицы продукции по мере роста объема ее производства, то страна обязательно получит дополнительный эффект при специализации на производстве конкретного продукта. Такая специализация позволит данной стране производить наибольший по сравнению с другими странами объем аналогичной продукции при наименьшей цене.

МРТ является тем объединяющим началом, которое и создало мировую экономику как систему. Главными направлениями углубления МРТ стали расширение международной специализации и кооперирование производства. Международная кооперация (МК) и международная специализация (МС) не только являются видами МРТ, но и выражают его суть. МС производства развивается по двум линиям — производственной и территориальной. Производственная специализация может быть предметной, технологической, подетальной и поузловой. Территориальная специализация касается единичных стран, группы государств, больших регионов по производству определенной продукции.

Основанная на МРТ международная кооперация труда означает устойчивый обмен между странами продуктами своей деятельности. Она является оборотной стороной МРТ. В основе кооперации лежит специализация производства. Именно она, обособляя производителей, заставляет их снова и снова общаться друг с другом, согласовывать объемы производства и реализации, обеспечивая тем самым встречное движение товарной продукции.

Все страны мира так или иначе включены в МРТ. Его расширения и углубления требуют производительные силы, испытывающие мощное влияние технологических революций. Углубление МРТ сопровождается интернационализации хозяйственной жизни и параллельным развитием различных форм взаимодействия и обмена его результатами. С прогрессом МРТ возрастает уровень единства, внутренней взаимосвязанности данной экономической системы (локальной, национальной, региональной и даже мировой).

Можно сказать, что целостность современного мирового хозяйства еще только формируется. На определенном историческом этапе единство и внутренняя взаимозависимость международной хозяйственной системы стали проявляться на уровне одной отдельно взятой страны. Национально-государственная форма организации хозяйственной жизни, показав свою высокую продуктивность, постепенно вытеснила предшествующие организационно-экономические структуры. На протяжении долгого времени она представлялась единственно возможной и естественной.

Со временем национально-государственные рамки становятся все более тесными для развития производительных сил, включая разделение труда, его кооперирование и т.д. Их развитие все энергичнее выходит за эти рамки: расширяется процесс МРТ, появляется широкая сеть путей сообщения, увеличиваются и совершенствуются международные телекоммуникационные связи и т.д. В таких условиях объективно требуются более масштабные и эффективные способы ведения хозяйственной деятельности, отличающиеся от традиционных форм организации общественного производства. Естественно, что такой новой структурой не может стать сразу все мировое хозяйство. Сначала создаются региональные объединения стран, близких географически, с сопоставимым уровнем рыночного развития и типом хозяйствования.

Существенное отличие комплексной региональной интеграции от предыдущих ступеней интеграции проявляется в том, что в некоторых регионах взаимодействие национальных хозяйств начинает переходить в их взаимопроникновение, а подчас — в сращивание. Схематично ведущее к экономической интеграции развитие можно выразить следующей взаимосвязанной (с обратной связью) цепочкой: развитие производительных сил — международное разделение труда — интернационализация производства — экономическая интеграция. Основными этапами интеграционного процесса являются: создание зоны свободной торговли, таможенного союза, общего рынка, экономического союза, формирование полной интеграции с единой экономической политикой, общей валютой и т.д. Наиболее полное развитие региональная экономическая интеграция получила в Западной Европе в рамках Европейского союза.

В теории мировой экономики, как и в любой общественной науке, не существует абсолютно однозначных или абсолютно ложных представлений, категорий, теорем и т.д. В мировой экономике как учебной дисциплине лучше остановиться на «устоявшихся», «усредненных» вариантах толкований тех или иных узловых понятий и категорий. Некоторые из них нами уже анализировались: мировая экономика, международное разделение труда, международная кооперация труда и т.д. Объективной основой для остальных категорий, и прежде всего для понятия международных экономических категорий, служит базовая категория мировой экономики (мирового хозяйства). Международные экономические отношения характеризуют формы общения и способы воздействия всех стран мира в сфере экономического сотрудничества в системе мирового хозяйства.

В структуру международных экономических отношений, отражающих международные связи, входят следующие реальные процессы и соответствующие им теоретические категории.

· Международная торговля товарами и услугами.

· Международное движение капиталов, технологий и зарубежных инвестиций.

· Международная миграция рабочей силы.

· Международная торговля финансовыми инструментами (валютой, ценными бумагами, кредитами) и международные расчеты.

· Международные отношения в сфере информации, НИОКР и т.д.

· Экономическая политика государства.

Мировая экономика является не только результатом экономического роста, но и причиной его динамики. О значительности различных факторов в экономическом росте обычно судят по усредненным параметрам производственной функции:

, (9.1.)

, (9.1.)

где  — рост реального продукта;

— рост реального продукта;

- рост технологической производительности;

- рост технологической производительности;

— рост затрат капитала, в том числе природных ресурсов;

— рост затрат капитала, в том числе природных ресурсов;

— рост затрат труда.

— рост затрат труда.

Отвлекаясь от технологической производительности и сопоставляя влияние труда и капитала на рост объема продукции, можно видеть, что 1% роста затрат труда обеспечивал прирост продукции на 0,7%, тогда как соответствующий рост вещественных факторов увеличивал такой прирост всего на 0,3%.

Столь значительная разница влияния труда и капитала иногда вызывает известную недооценку роли природных ресурсов в хозяйственном развитии тех или иных государств. При этом обычно ссылаются на опыт экономической динамики стран, практически не имеющих собственных полезных природных ресурсов (Япония, Южная Корея, Сингапур, Швейцария и др.). Конечно, можно привести и факты иного порядка. Некоторые страны (Кувейт, Саудовская Аравия и др.) достигли крупных успехов по некоторым экономическим показателям (например, по среднему доходу на душу населения), однако по уровню индустриального развития им еще далеко до передовых стран мира.

Приведенные примеры экономического развития в зависимости от степени обеспечения природными ресурсами подтверждают, что подобные успехи в обоих случаях возможны лишь в рамках мирового хозяйства и благодаря МРТ. Естественные ресурсы — первоисточник, отправная база экономики всех стран на всех ступенях их развития.

Естественные ресурсы бывают двух видов: восстанавливаемые и невосстанавливаемые. Восстанавливаемые ресурсы могут использоваться периодически и в объеме, не истощающем их наличия для будущего потребления. К. восстанавливаемым природным ресурсам относятся земля, моря, реки, солнечное тепло и энергия и т.д. Леса, дикие животные и рыбные запасы также могут быть примером восстанавливаемых ресурсов. Если лесоразработки, лов рыбы ведутся умеренно и рационально, то природа сама позаботится об их воспроизводстве. К невосстанавливаемым ресурсам относят те, которые используются один раз и не воспроизводятся самой природой. К таким ресурсам относятся уголь, нефть, газ и т.д.

Естественные ресурсы имеют два важных экономических измерения — величину запаса и поток. Величина запаса каждого ресурса определяется самой природой и интенсивностью предыдущего использования. Потоки естественных ресурсов зависят от уровня их ежегодного потребления. Потребности человека определяют такие потоки, и в зависимости от них запасы природных ресурсов могут потребляться быстро, медленно или не использоваться вовсе.

В абсолютном большинстве природные ресурсы ограничены. Дефицитными ресурсами считаются те, предложение которых можно увеличить лишь за счет некоторых положительных альтернативных затрат. Увеличение производства нефти, например, ведет к добыче ее во все более труднодоступных местах. От открытия новых месторождений нефти, газа, угля до реальной добычи по самой передовой технологии уходит в среднем от 5 до 8 лет. К счастью, в определенной доле природные ресурсы пока еще являются доступными, т.е. имеются в таком количестве, которое позволяет неограниченно их предлагать при нулевых альтернативных затратах.

Эксплуатация окружающей среды отражается не только на сегодняшних потребителях, но и на потребителях будущего. Главное состоит в том, что мы должны разделить ресурсы не только с каждым живущим сегодня, но и с будущими поколениями. Важность учета будущего в сегодняшних решениях относительно эффективного использования ограниченных естественных ресурсов требует внимания к фактору времени при эксплуатации как невосстанавливаемых, так и восстанавливаемых ресурсов. Современная экономическая наука эту задачу решает, опираясь на концепцию дисконтирования оценки использования ресурсов во времени (приведение будущих доходов и затрат к оценкам настоящего времени), в основе которой лежит теория «предпочтения во времени».

Распределение добычи и применение ресурсов во времени считается динамически эффективным, если оно максимизирует сегодняшнюю стоимость чистого дохода (доход — затраты) от утилизации ресурсов.

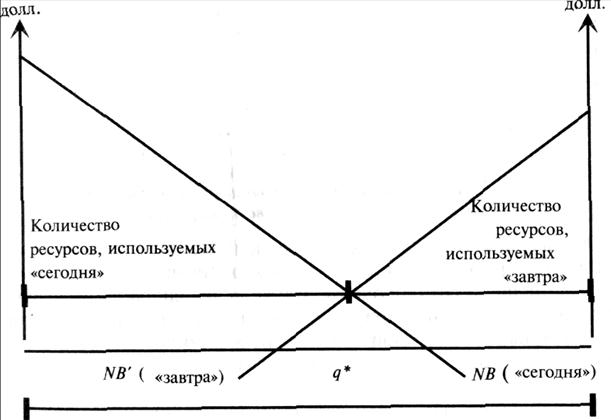

Рассмотрим проблему оптимизации на примере использования невосстанавливаемых ресурсов, потребление которых постоянно истощает их запасы. Для упрощения задачи возьмем всего два периода: «сегодня» и «завтра», и попытаемся решить, сколько следует потреблять ресурсов «сегодня», а сколько необходимо сохранить для завтрашнего дня. Решение задачи предполагает такое распределение ресурсов между «сегодня» и «завтра», которое максимизирует чистый доход обоих периодов. Оба дохода будут сопоставимы только в том случае, если «завтрашний» чистый доход (NB') приведен к настоящей оценке чистого дохода «сегодняшнего» периода (NB). Иначе, NB' — «сегодняшняя» оценка чистого дохода «завтра», поэтому его можно сравнивать с NB — с оценкой дохода «сегодня» (рис. 9.1).

На рис. 9.1 количество добытого ресурса «сегодня» следует считать слева направо, а количество ресурса, оставленного на «завтра» — справа налево. Расстояние вдоль горизонтальной оси и будет тем количеством невосстанавливаемых ресурсов, которое предназначено для использования «сегодня» и «завтра». Оно определено самой природой и равняется q суммарному.

Итак, оптимальная утилизация ресурсов требует, во-первых, чтобы чистый доход от эксплуатации ресурсов был одинаковым для всех целей. Во-вторых, предельный чистый доход от использования ресурсов «сегодня» должен быть равным предельному чистому доходу от использования «завтра». Это произойдет в точке q*, в которой NB = NB’. Количество q* является количеством добытого ресурса «сегодня», a qt — q* — количество, оставленное на «завтра». Единственное различие между двумя утверждениями состоит в том, что в первом случае альтернативы использования ресурсов находятся в пределах одного периода, а во втором выбор касается динамики использования ресурсов, в частности между настоящим и будущим периодами. Следует заметить, что если доходы и затраты будут равными в обоих периодах, то более чем половина ресурсов будет использоваться «сегодня» по сравнению с оставшейся меньшей частью, которая сохраняется на «завтра» для потомков (см. теорию «предпочтения во времени»).

*Общее количество ресурсов (q суммарное)

Рис. 9.1. Эффективное использование ресурсов во времени

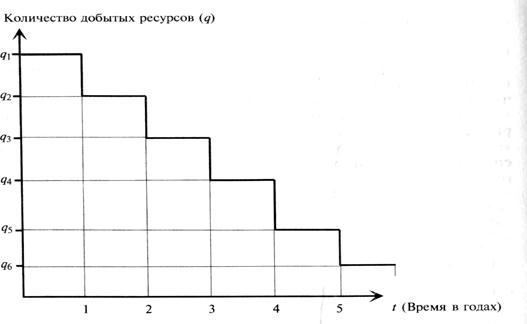

Двухпериодовая модель, конечно, малореальна. Проблемы усложняются, когда мы расширяем горизонт эксплуатации ресурсов во времени. В общем виде оптимальное распределение во времени невосстанавливаемых ресурсов можно наглядно представить на рис 9.2.

Если спрос на ресурсы так же, как и затраты на их добычу, не меняется, то темпы оптимальной добычи уменьшаются с каждым последующим периодом. В первом году добывается больше, чем во втором, во втором — больше, чем в третьем году.

Рис. 9.2. Темы оптимального использования во времени ограниченных невосстанавливаемых ресурсов

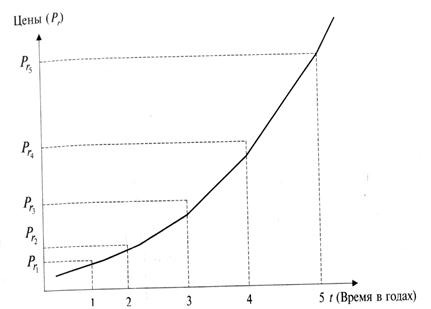

Обобщающее воздействие на тенденцию эффективного использования ресурсов таких ключевых экономических параметров, как цена, ставка процента (соизмеряющая экономические результаты во времени), можно суммировать следующим образом.

1. Темпы оптимальной добычи невосстанавливаемых ограниченных ресурсов должны падать в каждом последующем периоде (рис. 9.2).

2. Если общество использует невосстанавливаемые ресурсы эффективно и спрос и затраты на добычу остаются на том же уровне, то цены на данные ресурсы с течением времени должны увеличиваться (рис. 9.3).

Если даже спрос и затраты на добычу остаются на том же уровне, то цены на невосстанавливаемые ресурсы с течением времени будут расти, поскольку предложение ресурсов становится все более и более ограниченным.

Увеличивающаяся дефицитность ресурсов не обязательно ведет к неминуемому полному их исчезновению. Скорее оно принимает форму истощения наиболее доступных и дешевых источников, что и вынуждает переходить к разработке труднодоступных и, следовательно, более дорогостоящих источников.

Рис 9.3. Рост цен на природные невосстанавливаемые ресурсы

Рост цен нормирует использование ограниченных ресурсов по следующим направлениям:

· ограничивает потребление, потери и тем самым помогает сохранить ресурсы;

· стимулирует более рациональное использование в промышленности, поощряет внедрение ресурсосберегающих технологий или внедрение ресурсов-заменителей;

· побуждает к внедрению нововведений и открытию других, более изобильных ресурсов, которые обеспечивают новые рабочие места и ввод технологий, что и позволяет экономнее использовать дефицитные ресурсы.

3. На количество добываемых ресурсов в текущем, последующем и т.д. годах значительное влияние оказывает уровень процентной ставки: чем она выше, тем быстрее идет извлечение природных ресурсов. Снижение ставки процента существенно замедляет выработку природных ресурсов.

4. Если объем спроса на ресурсы во времени остается стабильным, то на цены сегодняшнего, последующего и т.д. годов будет также воздействовать процентная ставка. Чем она выше, тем быстрее во времени будут расти цены на ресурсы. Данное утверждение полностью соответствует и вытекает из предыдущего пункта 3. По мере роста процентной ставки ресурсы извлекаются более интенсивно, следовательно, в будущем доступ к ним будет более ограничен. Поэтому цены должны расти, чтобы приводить в соответствие сокращение предложения ресурсов со спросом на них.

Перейдем к анализу рационального использования восстанавливаемых ресурсов. Примером таких ресурсов могут служить леса и продукты лесоразработки, стада животных, рыба, птица и т.д.

Относительно восстанавливаемых ресурсов в мировом хозяйстве должны решаться следующие три проблемы.

I. Насколько корректны наши решения относительно объемов ловли рыбы или заготовки леса, чтобы как минимум не допускать истощения запасов этих ресурсов?

II. Соответствуют ли темпы воспроизводства данных ресурсов темпам потребностей растущего мирового населения? Иначе, достаточно ли мы производим продуктов питания, чтобы прокормить постоянно увеличивающееся население планеты?

III. Каковы способы увеличения темпов роста производства восстанавливаемых ресурсов?

Решения об оптимальном уровне ловли рыбы или лесозаготовке требует информации о темпах прироста рыбных или лесных запасов. Подобная информация не всегда доступна и достоверна. Указанные и подобные им ресурсы ставят перед производителем-собственником один вопрос: ловить рыбу, рубить лес сегодня или подождать до завтра? Решение данного вопроса требует от индивида сопоставления уровня полученного дохода сегодня от возможного уровня дохода завтра. Процентная ставка и здесь является мерой цены его ожидания, т.е. времени. Следовательно, темпы эксплуатации восстанавливаемых ресурсов также зависят от процентной ставки. Так, следует ли производить лесозаготовки сейчас или в следующем году, будет ли вино продано сегодня или через год и т.д. — во многом определяется процентной ставкой. Высокая процентная ставка ведет к более интенсивной эксплуатации и реализации восстанавливаемых ресурсов. Однако это осуществляется при условии, что рыночные цены не будут опережать темпов роста процентной ставки. Хозяйствующие субъекты согласны подождать, воздержаться от реализации восстанавливаемых ресурсов, если цены будут расти быстрее процентной ставки. В условиях низких процентных ставок собственник считает, что он заработает больше в будущем, давая возможность восстанавливаемым ресурсам наращивать запасы (деревьям расти, вину стареть, скоту нагуливать вес и т.д.).

Таким образом, рациональное использование фактора времени и его экономических инструментов имеет большое значение в воспроизводстве восстанавливаемых ресурсов.

Вторая проблема (впервые обнаруженная Т. Мальтусом два столетия тому назад) состоит в том, что если население земли будет расти быстрее, чем производство продуктов питания, то вероятным исходом будет всеобщее наступление голода. К счастью, историческая реальность не подтвердила гипотезу Т. Мальтуса. Производство продуктов питания на душу населения за этот период не сократилось, а увеличилось, причем оно опережало рост населения как в развитых, так и в развивающихся странах. Так, урожайность на один акр земли в США за столетие выросла более чем в два раза. Правда, если поднять эффективность мирового сельского хозяйства до уровня США, то это в современных условиях потребует почти 80% всех энергетических ресурсов планеты. В некоторых других регионах планеты по отдельным зерновым культурам (пшеница, рис, соя) урожайность также значительно повысилась. Например, в некоторых регионах Азии, в зонах так называемой «зеленой революции», в 60-е годы она более чем удвоилась. И все-таки производство как можно большего количества продуктов питания — не единственная мера борьбы с голодом в Африке и некоторых регионах Азии. Наиболее критической является проблема распределения произведенных пищевых продуктов между нациями и регионами. А предложение продовольствия, как и предложение других экономических благ, в основном зависит от уровней цен и доходов. Иначе говоря, и здесь без основных экономических инструментов проблему не решить.

До сих пор мы в основном рассматривали теоретические аспекты эффективности использования ограниченных природных ресурсов. К сожалению, практика не всегда следует рекомендациям экономической теории. Можно привести достаточное число примеров, когда добыча природных ресурсов велась или ведется без учета фактора времени. Общество не всегда выбирало наиболее эффективные и рациональные способы добычи и использования природных ресурсов. Однако в последней трети XX в. в мировой экономике наблюдается нарастание тенденции более бережного подхода к добыче и утилизации природных ресурсов, что в значительной мере компенсирует прошлую и настоящую расточительность и нерациональность их использования.

За последние три-четыре десятилетия масштабы потребления природных ресурсов колоссально выросли. Из всей массы добытых в XX в. полезных ископаемых 3/4 приходится на период после 1960 г. На индустриально развитые страны при этом падает половина добычи минерального сырья и 90% его использования. За этот же период население Земли выросло с 2,5 до почти 6 млрд. человек, а в первой четверти XXI в. ожидается увеличение до 10 млрд. человек. И если 6 млрд. человек с соответствующим объемом производства оказывают значительное давление на ресурсы и экологическую ситуацию, то 10 млрд. населения угрожают полным истощением ресурсов и экологическим крахом.

Уже сегодня видны временные горизонты конечного истощения жизненно важных энергетических ресурсов. Так, исходя из существующих уровней потребления, технологий и затрат, запасов нефти хватит на 60, газа — на 50, угля — на 106 лет. При более высоких технологиях добычи и затратах этот горизонт можно отодвинуть: по нефти — на 200 лет, по углю — на 600 лет. В основу таких оценок положены современные нормы потребления на душу населения нескольких передовых стран, которые в 15—30 раз превышают средний показатель душевого потребления населения всей планеты.

В ближайшие 20—25 лет душевое потребление энергоносителей остальным населением планеты достигнет нынешнего уровня передовых стран. Рост спроса на энергоресурсы и другие ископаемые за последние 20 лет опережал темпы открытия новых запасов, что, собственно, и провоцирует напряженность вокруг энергоносителей, ресурсов и продовольствия. Чтобы спасти положение, пессимистически настроенные экономисты предлагают выйти на нулевой экономический рост, сократив на 75% добычу минеральных ресурсов, на 50% инвестиции и на 30% — рождаемость. Однако большинство экономистов полагает, что заклинания об абсолютных пределах экономического роста, построенные на предположениях о неизменной технологии и фиксированных ресурсах, не заслуживают доверия, хотя и акцентируют внимание на весьма важной проблеме выживания цивилизации.

Технология не топчется на месте, и человечество не только постоянно ищет и находит способы экономного потребления дефицитных ресурсов, но и создает мате риалы-субституты для всех ресурсов, ставших остродефицитными. Так, каменный уголь заменил древесный в процессе производства железа и стали, синтетический каучук вытеснил естественный, а искусственные и пластмассовые изделия заменяют дерево и железо. Разумно предположить, что рано или поздно будут найдены новые энергоносители, которые вытеснят нефть, а потенциальные возможности ядерной, солнечной энергии, энергии приливов и отливов Мирового океана сейчас даже трудно предвидеть. Кроме значительных энергетических запасов биомассы Мировой океан содержит в себе практически все элементы таблицы Менделеева. Энергетические ресурсы, такие, как газ, нефть, уголь, извлекаются из недр и используются до конца. Другие виды ограниченных ресурсов (различные минералы) также добываются и используются, но при известных условиях могут употребляться заново. Так, сталь можно произвести из предыдущей, сделанной из стали продукции (отработанные автомобили, транспортные морские и железнодорожные средства и т.д.). Серебро первоначально добывают в шахтах, но его можно извлекать при небольших затратах из кинематографических пленок, столового серебра и серебряных изделий. Алюминий может быть получен из предварительно очищенным емкостей, старой авиационной техники и т.д. Все это означает, что когда затраты на добычу становятся достаточно высокими, извлечение нужных минералов из уже использованной продукции становится экономически оправданным и эффективным. Если извлечение меди из употребленной продукции в начале века составляло 18% от ее нового производства, то сейчас — более половины. До недавнего времени ни одного грамма ртути не извлекалось из использованной продукции. В настоящее время из нее добывается более 15% этого дефицитного металла. А когда в середине 70-х годов цены на серебро астрономически взлетели, то на рынок хлынуло «вторичное» серебро в виде ножей, вилок, ложек и прочих серебряных изделий.

За последние 20—25 лет наблюдается значительный прогресс в использовании природных ресурсов. Мировая экономика в утилизации сырья перешла с экстенсивного пути развития на интенсивный. Если в 60—70-х годах годовой прирост потребления ресурсов в мире составлял 3—8%, то уже в 80-е годы он упал до 0—2%. Зависимость прогресса мирового хозяйства от производства сырья резко снизилась. Значительно уменьшилась ресурсоемкость производства. Потребление сырья на единицу промышленной продукции уменьшилось: по металлу — на 31,3%, по углю — на 15%, по газу — на 22%. За это время на 25—30% снизилось потребление нефти и энергии. Большому прессингу со стороны растущего населения и развивающейся промышленности в условиях технологических революций подвергаются и другие природные ресурсы — лесные, водные, земельные, а также ресурсы Мирового океана.

Практика последних лет показала, что капиталовложения в рациональное использование энергии и сырья гарантируют большую отдачу по сравнению с вложениями их в добавочное производство. Только в рамках мирового хозяйства и МРТ возможны рациональные решения острых ресурсных и экологических проблем планеты.

Анализ производственной функции (9.1.) уже показал, что решающий вклад в экологический рост и, следовательно, в развитие мировой экономики вносит труд. Расширим и углубим наше представление о значимости трудовых ресурсов, используя однофакторную (трудовую) модель производственной функции:

, (9.2)

, (9.2)

где Q — объем выпуска продукции; N — численность населения; L — активная рабочая сила; Н — среднее количество часов, отработанных каждым рабочим.

В составе производственной функции (9.2) имеются четыре компонента, которые, в свою очередь, образуют два показателя, характеризующих качественное состояние трудовых ресурсов:

— удельный вес активной рабочей силы в численности населения;

— удельный вес активной рабочей силы в численности населения;

— производительность, или выпуск продукции за один час труда.

— производительность, или выпуск продукции за один час труда.

В целом выпуск продукции (Q) определяется динамикой каждого компонента в соответствии с ростом объема продукции. Влияние численности населения (N) на рост объема производства неоднозначно. С одной стороны, рост населения способствует экономическому развитию, поскольку означает рост спроса на все товары и услуги. Растущее население обеспечивает потребности в рабочей силе для производства большего количества продукции, нужной для удовлетворения растущего спроса. С другой стороны, избыток населения, так же, как его недостаток, тормозит экономический рост. Такова абстрактная оценка влияния динамики населения на производство ВНП, взятая независимо от влияния других компонентов уравнения (9.2).

Во второй половине 20-го столетия население в развивающихся странах увеличивалось в среднем на 2—4,5%, т.е. такими темпами, которые удваивают число жителей каждые 30 лет. Напротив, население в развитых странах за тот же период росло в среднем менее чем на 1% в год (табл. 9.1).

Таблица 9.1. Средние темпы роста населения Земли

| Группа стран | Годы | ||

| 1965-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | |

| 1. Страны с низкими доходами: | 2,3 | 2,0 | 1,8 |

| Китай и Индия | 2,2 | 2,0 | 1,8 |

| Другие страны | 2,5 | 2,6 | 2,5 |

| Страны Африки в регионе Сахары | 2,7 | 3,1 | 3,0 |

| 2. Страны со средними доходами | 2,3 | 2,0 | 1,9 |

| 3. Страны с высокими доходами | 0,9 | 0,6 | 0,5 |

Источник. Me Eachern W. Economics, Cincinnati. Ohio, 1994. P. 901.

Доля населения планеты, проживающего в Северной Америке и Европе, сократилась с 23% в 1900 г. до 15,2% в 1987 г. По прогнозу, такая тенденция сохранится, и к 2020 г. доля населения, проживающего в этом регионе, достигнет 10,4%. К этому времени население Китая и Индии составит вместе около 3 млрд. человек.

Почти все развивающиеся страны совершили так называемый демографический переход от быстрого роста населения к его замедлению, а в отдельных случаях — даже к сокращению. Хотя экономическое развитие, как мы видим, стимулирует рост населения, другие причины — утрата высоких заработков, увеличение затрат на образование и т.д. — действуют в противоположном направлении. Поэтому в развитых странах деторождае-мость значительно упала, а разрыв между уровнями рождаемости и смертности резко сократился. Рост населения значительно замедлился или оставался стабильным.

Совершенно иная картина наблюдается в развивающихся странах. Традиционно высокая рождаемость была усилена улучшением медицинского и санитарного обслуживания, в результате разрыв между уровнями рождаемости и смертности здесь значительно увеличился.

Рабочая сила как активная часть населения (L/N) — второй важный компонент уравнения (9.2). Чем выше ее удельный вес в составе населения, тем значительнее производительные возможности национального хозяйства. Величина занятой (активной) рабочей силы зависит от многих экономических, социальных и демографических факторов.

По удельному весу занятых развивающиеся страны значительно уступают развитым, но количество отработанных в неделю часов значительно больше в развивающихся странах. Так, бремя иждивенцев (население в возрасте 0—14 и свыше 65 лет) составило 45% в развивающихся странах и 33% — в развитых. Среднегодовые темпы прироста рабочей силы в 1985—1999 гг. равнялись в развитых странах 0,5%, в развивающихся — 2,5%.

Выпуск продукции за час труда Q/(L×N) — основной компонент экономического роста. Для стран с устойчивым благосостоянием характерен стабильный рост производительности труда, который является результатом повышения образовательного уровня, квалификации рабочей силы, роста количества и качества капитала и прогресса технологического ноу-хау.

Быстрый рост населения в развивающихся странах, низкая доля его активной части значительно замедляют, даже понижают рост валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, что и обрекает на неудачу предпринимаемые здесь усилия по экономическому развитию.

Все попытки развивающихся стран самостоятельно решить проблемы экономического роста обречены на провал. Решение этого вопроса возможно лишь в рамках мирового хозяйства, в котором каждая страна найдет свою нишу в системе МРТ.

Какую же численность населения, с экономической точки зрения, следует считать оптимальной, и каковы критерии подобной оптимальности? Абсолютно ясно, что при заданном уровне знаний и фиксированных других факторах производства численность населения оказывает влияние на величину выпуска продукции, приходящейся на душу населения. Поскольку от численности населения зависит показатель душевого дохода, оптимальным можно считать такое его количество, которое максимизирует доход на душу населения.

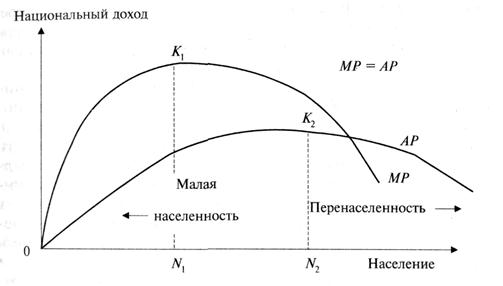

При фиксированном уровне технологии, количестве земли и капитала слишком малое население не обеспечивает должного простора ни для максимального эффекта разделения труда, ни для полной реализации эффекта масштабов производства национальной промышленности. По мере роста численности населения каждый новый работник будет добавлять больше к общему объему продукта по сравнению с предыдущим работником. Предельный вклад дополнительными работниками в национальный доход пока растет. Однако по мере увеличения населения все возможности по улучшению разделения труда и использованию эффекта масштаба производства постепенно исчерпают себя. После достижения известной точки новые, дополнительные работники будут добавлять все меньше и меньше к общему объему продукта по сравнению с вкладом предыдущего населения. В подобной ситуации предельный продукт от дополнительного роста населения начнет падать. На рис. 9.4. предельный продукт начинает падать после достижения населением точки N1.

Рис. 9.4. Оптимальная численность населения

Естественно, что падающий предельный продукт (MF) новых, дополнительных работников ведет и к уменьшению среднего продукта (АР), приходящегося на все население. Средний продукт начинает падать, когда население достигает точки N2. Именно это количество населения максимизирует объем продукта на душу населения. Чтобы максимизировать уровень жизни, население должно расти дальше точки (К1) начала падения предельного продукта. При этом не будет иметь значения то, что каждый новый работник после точки К1 будет вкладывать меньше продукта по сравнению с предыдущими работниками. Важно то, что каждый новый работник до точки К2 приносит Доход, превышающий средний доход всех работников. Еще раз напоминаем, что уровень оптимального населения определяется при заданном количестве капитала, земли и уровня технологии. В долгосрочном периоде (т.е. при росте остальных факторов) кривые МР и АР будут смещаться вверх.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 934; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!