КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тематика лекций

|

|

|

|

Конспект лекций по дисциплине

«Социальное моделирование и программирование»

Специальность 040201 – Социология

Формы обучения: очная, заочная

Тула 2010

Разработала: канд.филос. наук, доц. Хавронюк Т.А.

Рецензент: канд. полит. наук, доц. Маркина Н.Л.

Составлено канд.филос.. наук, доц. Т.А. Хавронюк и обсуждено на заседании кафедры социологии и политологии гуманитарного факультета,

протокол № 4 от «21» апреля 2005 г.

Зав. кафедрой _____________________И. А. Батанина

Пересмотрено и утверждено на заседании кафедры социологии и политологии гуманитарного факультета,

протокол №12 от «23» сентября 2008 г.

Зав. кафедрой _____________________И. А. Батанина

Пересмотрено и утверждено на заседании кафедры социологии и политологии гуманитарного факультета,

протокол №1 от «31» августа 2009 г.

Зав. кафедрой _____________________И. А. Батанина

| № | Тема | Объем часов |

| Основные принципы системного анализа | ||

| Основные направления прикладного системного анализа. | ||

| Когнитология как междисциплинарная отрасль знания. | ||

| Роль и значение когнитивного подхода в социальных исследований. | ||

| Моделирование в социологии: теории и модели | ||

| Социальные изменения, социальные процессы. | ||

| Содержательные модели социальной динамики. | ||

| Моделирование социально-политических процессов. | ||

| Модели жизненного цикла. | ||

| Волновая теория Д.Кондратьева.Волновые процессы в политической сфере. | ||

| Волны социокультурной динамики П. Сорокина | ||

| Инновационные процессы. | ||

| Переходные процессы в социальных системах. | ||

| Современные теории структурной динамики. | ||

| Формальные модели социально-политических процессов. | ||

| Глобальное моделирование мира. модели хаоса и порядка. | ||

| Современные модели социально-экономических процессов. | ||

| ИССЛЕДОВАНИЕ БУДУЩЕГО РОССИИ | ||

| Общий объем аудиторных часов |

Лекция 1. Системный и когнитивный аспекты методологии моделирования

План

1. Основные принципы системного анализа.

2. Основные понятия системного анализа

3. Системный подход в социологии и биологии. Самовоспроизводство (аутопойезис) социальных систем.

1. Основные принципы системного анализа

Первые представления о системе как совокупности элементов, находящихся в структурной взаимосвязи друг с другом и образующих определенную целостность, возникли в античной философии (Платон, Аристотель). Воспринятые от античности принципы системности развивались в дальнейшем в концепциях Кузанского, Спинозы, в немецкой классической философии они разрабатывались Кантом, Шеллингом, Гегелем.

Принцип системности, выдвижение которого было подготовлено историей естествознания и философии, находит в XX веке все больше сторонников в различных областях знания. В 30-40-е годы австрийский ученый Л. фон Берталанфи успешно применил системный подход к изучению биологических процессов, а после второй мировой войны он предложил концепцию разработки общей теории систем. В программе построения общей теории систем Берталанфи указывал, что ее основными задачами являются: 1) выявление общих принципов и законов поведения систем независимо от природы составляющих их элементов и отношений между ними; 2) установление в результате системного подхода к биологическим и социальным объектам законов, аналогичных законам естествознания; 3) создание синтеза современного научного знания на основе выявления изоморфизма законов различных сфер деятельности.

Общая теория систем, по замыслу Берталанфи, предложившего первую программу построения такой теории, должна быть некоей общей наукой о системах любых типов. Системное мышление все чаще используется представителями практически всех наук (географии, политологии, психологии и т.д.). Системный подход находит все более широкое распространение и при анализе социальных систем. Применение понятий системного подхода к анализу конкретных прикладных проблем получило название системного анализа.

Системный анализ является дальнейшим развитием исследования операций и системотехники, имевших шумный успех в 50-60-е годы. Как и его предшественники, системный анализ (или анализ систем) — это прежде всего определенный тип научно-технической деятельности, необходимой для исследования и конструирования сложных и сверхсложных объектов... В таком понимании системный анализ — это особый тип научно-технического искусства.

Системный анализ занимается не только изучением какого-либо объекта (явления, процесса), но главным образом исследованием связанной с ним проблемной ситуации, т.е. постановкой задачи.

Что же представляет собой системный анализ в настоящее время? Его составными частями являются кибернетика, теория информации, теория игр и принятия решений, анализ систем голосования и т.д. Считается, что ученые, работающие в перечисленных и смежных областях наук, испытывают потребность в создании новой научной дисциплины.

2. Основные понятия системного анализа.

В научной литературе приводится целый ряд близких по смыслу определений понятия системы и связанных с ним терминов. Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению главных мотивов системного анализа, дадим основные определения.

Система есть множество связанных между собой элементов, которое рассматривается как целое.

Элемент — неразложимый далее (в данной системе, при данном способе рассмотрения и анализа) компонент сложных объектов, явлений, процессов.

Структура — относительно устойчивая фиксация связей между элементами системы.

Целостность системы — это ее относительная независимость от среды и других аналогичных систем.

Эмерджентностъ — несводимость (степень несводимости) свойств системы к свойствам элементов системы.

Отметим, что приведенные определения носят скорее характер содержательных пояснений, разъяснений. Все они взаимосвязаны, одно уточняет смысл другого, а в своей совокупности дают первое представление о концепции системного подхода.

Слово "система" широко используется в обыденной речи, являясь частью таких понятий, как система отопления, система розыгрыша первенства в спорте и т.д.

Система - это множество с некоторыми дополнительными характеристиками. Математическое понятие множества является первичным. "Под множеством мы понимаем любое объединение в одно целое М определенных, вполне различаемых объектов из нашего восприятия или мысли (которые называются элементами М)" Когда мы говорим, что множество есть набор или совокупность, то просто поясняем смысл понятия с помощью синонимов.

Понятие элемента так же первично, как и понятие множества, хотя один и тот же объект может быть множеством и в то же время рассматриваться как элемент другого множества. (Это же относится к понятию "система".)

Этимологически слово "система" есть греческий эквивалент латинского "композиция". Следовательно, понятие "система" предполагает одновременное наличие нескольких компонент, частей, подсистем. В отличие от множества система не является простым набором независимых элементов. Термин "система" предполагает взаимодействие составляющих элементов, причем система как целое обладает свойствами, отсутствующими у ее составных частей. Приведем хрестоматийный пример, поясняющий понятие "система". Рассмотрим процесс строительства арки из специально обтесанных камней. Обтесанные камни помещаем один возле другого. Как только вставлен замыкающий арку центральный камень, появляется структура и множество камней становится системой, приобретает благодаря возможности элементов взаимодействовать друг с другом статическую способность поддерживать себя и посторонние грузы. Возможность поддерживать груз не является свойством каждого камня или всей кучи камней, это свойство появляется после того, как камни начинают взаимодействовать в определенном порядке. Чем выше организованность системы, тем легче отличить ее от множества. Хорошим примером является множество кирпичей и сложенный из них дом. Архитектура — это еще одно понятие, поясняющее смысл системности.

Труднее провести различие между понятиями системы и множества для менее организованных, слабо структурированных объектов. В рассмотренном выше примере с аркой и кучей камней арка дает возможность поддерживать груз. Но и куча камней может выдержать этот груз (и даже больший), правда, на существенно меньшей высоте. Кучи камней, содержащие одни и те же элементы, могут быть разными. Так, если куча камней окажется на территории музея и около нее будет висеть табличка с фамилией скульптора-модерниста, то цена этой системы будет значительно больше стоимости ингредиентов. Представим себе, что наша куча камней разбросана на некоторой площади в пустыне. В этом случае мы имеем множество камней. А если те же камни находятся в японском саду? Вежливый человек скажет, что камни расположены живописно, но посвященный знает, что расположение камней имеет нетривиальную структуру: из любой точки сада нельзя од-новременно увидеть все камни. Таким образом, имеет место система с достаточно сложной, необычной структурой.

Учитывая трудности четкого разграничения понятий множества и системы, А.А. Малиновский предлагает не требовать, чтобы система по своим проявлениям обязательно отличалась от простой суммы составляющих ее элементов. При низком уровне организации система по своим свойствам может приближаться к сумме своих частей.

Приведем еще два определения системы, поясняющие суть этого понятия.

Системой является любой объект, имеющий какие-то свойства, находящиеся в некотором заранее заданном отношении.

Система — обособленная сознанием часть реальности, элементы которой обнаруживают свою общность в процессе взаимодействия.

В работах Р.Акоффа система рассматривается как целое, определяемое одной или несколькими основными функциями, где под функцией понимается роль, назначение, "миссия" системы. По Акоффу, система состоит из двух или более существенных частей, т.е. частей, без которых она не может выполнять свои функции. Другими словами, система является целым, которое нельзя разделить на независимые части..

Понятие функции системы или ее элементов кажется интуитивно ясным и прозрачным, однако критически мыслящие ученые заметили, что очевидное для простейших механических систем может оказаться неверным для больших сложноорганизованных систем, так как с явными функциями могут существовать и неявные, латентные функции. Более того, один и тот же элемент системы может выполнять как полезные для системы функции, так и дисфункции, негативно влияющие на ее функционирование.

Ключевую роль в системном анализе играет понятие "структура", которое связано с упорядоченностью отношений, связывающих элементы системы. Структуры делятся на простые и сложные в зависимости от числа и типа взаимосвязей между элементами. Структуры часто носят иерархический характер, т.е. состоят из упорядоченных уровней. Проблема структуризации является одной из главных отличительных особенностей системных исследований. Подмножества элементов системы могут рассматриваться как подсистемы, состоящие в свою очередь из подсистем более низкого уровня. Однако следует иметь в виду, что разбиение системы на подсистемы зависит от целей исследования и, вообще говоря,неоднозначно.

Наличие структуры позволяет существенно сократить громадное число возможных комбинаций элементарных отношений, т.е. структура — это в некотором смысле потеря степеней свободы.

Проблема структуризации была одной из ведущих тем в популярном в первой половине XX века направлении психологии — гештальтпсихологии (от нем. Gestalt — структура, форма, конфигурация). Один из основоположников этого направления психологии М. Вертгеймер писал в 1925 г.: "Существуют связи, при которых то, что происходит в целом, не выводится из элементов, существующих якобы в виде отдельных кусков, связанных потом вместе, а напротив, то, что проявляется в отдельной части этого целого, определяется внутренним структурным законом этого целого. Гештальттеория есть это, не больше и не меньше".

Л. фон Берталанфи считал, что гештальтпсихология была реальным историческим предшественником общей теории систем.

Рассмотренные выше понятия характеризуют в основном статическое состояние систем. Перейдем к описанию динамики систем. Введем основные определения.

Под поведением (функционированием) системы будем понимать ее действие во времени. Изменение структуры системы во времени можно рассматривать как эволюцию системы.

Цель системы — предпочтительное для нее состояние.

Целенаправленное поведение — стремление достичь цели.

Обратная связь — воздействие результатов функционирования системы на характер этого функционирования.

Если обратная связь усиливает результаты функционирования, то она называется положительной, если ослабляет — отрицательной. Положительная обратная связь может приводить к неустойчивым состояниям, тогда как отрицательная обратная связь обеспечивает устойчивость системы. С помощью отрицательных обратных связей органические системы поддерживают свою жизнедеятельность. Например, тяжелая физическая работа уменьшает количество кислорода в крови человека. Однако учащенное дыхание увеличивает приток кислорода к легким, что ведет к пополнению запаса кислорода в крови.

В качестве примера положительной обратной связи рассмотрим проблему инфляционных ожиданий. Рост инфляционных ожиданий вынуждает людей делать больше покупок, чем необходимо. Увеличение спроса приводит к росту цен и усиливает инфляцию, что в свою очередь способствует повышению инфляционных ожиданий.

Одним из первых, кто осознал роль обратной связи в познании поведения систем живой и неживой природы, был Норберт Винер, который считается отцом кибернетики. Начальные идеи кибернетики разработаны группой ученых, которую возглавлял Н. Винер. В 1943 г. появилась историческая статья "Поведение, целенаправленность и телеология", где впервые показано принципиальное единство ряда задач, в центре которых находятся проблемы связи и управления в природе и технике.

Телеологическое поведение (целенаправленное действие) требует отрицательной обратной связи, т.е. для достижения определенной цели "необходимы сигналы от нее, чтобы направить поведение.

Телеологический взгляд на Вселенную, развитый еще античными философами, был отвергнут во времена Галилея и Ньютона, когда механистические концепции в физике позволили дать объяснения законам движения на основе предшествующих причин без использования метафизических "конечных причин". Однако господствующие долгое время механистические взгляды на Вселенную были неспособны объяснить многие явления, происходящие в живой природе.

Кибернетика заново ввела понятие целевого (телеологического) объяснения в научный оборот. Важность принципа обратной связи была осознана при разработке технических систем.

Термин "кибернетика", происходит от греческого "кормчий", связью». Существование отрицательных обратных связей у живых существ является главной особенностью, отличающей живую природу от неживой. Технические системы обладают обратной связью по воле конструктора. Следует отметить, что за 15 лет до Винера А.П.Анохин также утверждал, что наличие отрицательных обратных связей обеспечивает устойчивость организмов и создает у живых существ целеполагание — стремление к сохранению гомеостазиса. Еще ранее А.А. Богданов писал, что для развития организации любой природы необходимы отрицательные и положительные обратные связи.

В настоящее время под системой часто понимают "адаптивное целое", подчеркивая свойство системы сохранять свою идентичность в условиях изменчивости внешней среды.

Системного подход становится актуальным, его идеи и методы имеют безусловную педагогическую ценность для формирования и развития научного мышления, поэтапного подхода к исследованию сложных проблем. Рассматривая системный анализ как методологию не столько решения, сколько постановки проблем, выделим 11 этапов, следуя которым можно последовательно и системно анализировать конкретную проблему:

1. Формулировка основных целей и задач исследования.

2. Определение границ системы, отделение ее от внешней среды.

3. Составление списка элементов системы (подсистем, факторов, переменных и т.д.).

4. Выявление сути целостности системы.

5. Анализ взаимосвязей элементов системы.

6. Построение структуры системы.

7. Установление функций системы и ее подсистем.

8. Согласование целей системы и ее подсистем.

9. Уточнение границ системы и каждой подсистемы. 10. Анализ явлений эмерджентности.

11. Конструирование системной модели.

Изложенный 11-этапный цикл системного анализа, конечно, не является догмой. Некоторые этапы исследования можно опускать, возможен возврат к предыдущим этапам.

Системно анализируя действительность, опасно полагаться на простые аналогии или интуицию. И.Пригожин и И.Стенгерс отмечают, что "очень часто отклик системы на возмущение оказывается противоположным тому, что предсказывает наша интуиция.

3. Системный подход в социологии и биологии. Самовоспроизводство социальных систем.

Разделение систем на простые и сложные, конечно, далеко не единственный способ классификации систем. Отталкиваясь от природы систем, их можно подразделить на механические, органические и социальные. В свою очередь социальные системы можно разделить на семь типов: индивид; семья; группа; организация (фирма, предприятие, учреждение и т.д.); социальный институт (право, образование, религия и т.д.); территориальная общность (деревня, город, область, государство); мировое сообщество (мировая система).

Системные принципы использовались для анализа социальной реальности задолго до становления теории систем. В трудах О. Котнта, Г.Спенсера значительное место уделено поиску общих структурных закономерностей в неорганической, биологической и социальной эволюциях.

В XX веке системные представления стали неотъемлемой частью социологических научных исследований. Так, П.А.Сорокин говорит о социокультурной системе как интегративном целом. В изданной в 1920 г. работе "Система социологии" П.А.Сорокин характеризует явление эмерджентности: "...общество, или коллективное единство, как совокупность взаимодействующих людей, отличная от простой суммы не взаимодействующих людей, существует. В качестве такой реальности sui generis оно имеет ряд свойств, явлений и процессов, которых нет и не может быть в сумме изолированных индивидов. Но вопреки реализму общество существует не «вне» и «независимо» от индивидов, а только как система взаимодействующих единиц, без которых и вне которых оно немыслимо и невозможно, как невозможно всякое явление без всех составляющих его элементов".

Значительную роль в развитии системных представлений сыграл структурно-функциональный подход.

В 70-е годы XX столетия эвристический потенциал классического системного анализа в социологии и биологии был во многом исчерпан.

Специфика социальных и биологических систем выдвигает на первый план (тривиальную для технических систем) проблему тождественности — осталась ли изменившаяся во времени система той же или это другая система?

Рассмотрим следующий пример. Допустим, вы в качестве наблюдателя изучаете деятельность такой социальной системы, как Тульский государственный университет с целью улучшения его функционирования. Вам необходимо узнать позиции ректора и деканов, уровень преподавания, мотивацию студентов, состояние зданий и буфетов, уровень оснащенности лабораторий и компьютерных классов, состояние финансирования и т.д.

Теперь предположим, что перед наблюдателем поставлена другая задача — проанализировать функционирование системы ТуЛГУ за последние 25 лет. За период наблюдений менялись руководители, появились новые факультеты, поменялось государство, изменилась идеология. Что можно сказать о ТулГУ как о социальной системе, изменилась ли она настолько, что нужно говорить о разных социальных системах, или она сохранила свою тождественность?

Размышляя над проблемами тождественности органических систем, биологи пришли к выводу, что ключевым понятием теории живых систем должна стать организация. Организация описывает главные отношения, которые конституируют систему как целое и определяют ее суть. Системы одного типа имеют одну организацию. "Именно в организованности (согласованном взаимодействии частей) системы заключается ее способность сохранить свое тождество".

В работе А. Рапопорта "органическая система определяется как нечто распознаваемое и обладающее тождественностью, т. е. остающееся самим собой несмотря на перемены состояний. Именно это сохранение тождественности отражается в акте распознавания".

Наибольшее влияние на современное состояние теории биологических и социальных систем оказали труды чилийских биологов У. Матураны и Ф. Варелы. Пытаясь отделить живые системы от неживых, Матурана ввел понятие "аутопойезис" (самотворение, самопорождение). С помощью аутопойетических процессов система осуществляет процессы самовоспроизводства своих компонентов, составляющих ее организацию, поддерживая таким образом свою самотождественность.

По мнению Матураны, процессы аутопойезиса свойственны не всем социальным системам, а только "естественным", примерами которых являются семьи, клубы, политические партии. В работе 1970 г. он подчеркивает, что организация определяет главные отношения, которые конституируют систему как целое, тогда как структура системы, т.е. взаимодействие элементов, может меняться.

Одна система может иметь несколько структур, меняя их с тем, чтобы лучше взаимодействовать с внешней средой. Можно сказать, что система осуществляет структурное сопряжение с другими системами и внешней средой. Важно подчеркнуть, что система сама выбирает, реагировать ли на изменения внешней среды и каким образом. "Посредством своей организации живая система определяет область всех взаимодействий, в которые она может вступать без утраты собственной идентичности", поэтому живая система является самореферентной системой.

То, что живая система может эффективно существовать в меняющейся окружающей среде, по мнению Матураны, означает, что эта система имеет "знания", она может распознавать и познавать среду.

Матурана дает определение когнитивной (познающей) системы: "это система, организация которой определяет область взаимодействий, где она может действовать значимо для поддержания самой себя, а процесс познания — это актуальное (индуктивное) действование или поведение в этой области. Живые системы — это когнитивные системы, а жизнь как процесс представляет собой процесс познания. Это утверждение действительно для всех организмов, как располагающих нервной системой, так и не располагающих ею".

Матурана подчеркивает, что все утверждения о живых системах высказываются наблюдателем. Наблюдатель — человек, т.е. живая система, поэтому он может провести различение системы от среды и описать различие языковыми средствами. Но все, что справедливо относительно живых систем, справедливо также относительно самого наблюдателя. Рефлексия над процессом познания, осуществляемым наблюдателем, является одним из ключевых моментов теории Матураны, способствующих распространению его идей далеко за пределы собственно живых систем.

Анализ изменений системы выводит на первый план фундаментальную проблему распознавания отличий.

Именно логику различений использовал Н. Луман, разрабатывая свой вариант теории социальных систем. Он считает, что под "системой следует понимать не определенные сорта объектов, а определенное различение, именно различение системы и окружающей среды. Система является формой различения, т.е. имеет две стороны: систему (как внутреннюю сторону формы) и окружающую среду (как внешнюю сторону формы). Лишь обе стороны производят различение, производят форму, производят понятие".

На следующем этапе операция различения применяется к самой системе, в которой вычленяются целое и части, т.е. система дифференцируется.

В ряде работ Луман развивает концепцию аутопойезиса применительно к теории социальных систем. Луман полагает, что способом существования социальных систем является аутопойезис — то, что запускает (порождает) систему и обеспечивает ее дальнейшее функционирование путем замены элементов, перестройки структуры и ее адаптации к внешним условиям. Аутопойезис — не простое замещение отмирающих частей, но и своеобразное принуждение их к деятельности.

В середине 80-х годов Луман приходит к выводу, что социальная система — это воспроизводство коммуникаций. "Социальная система устанавливается всегда, когда осуществляются аутопоетические отношения коммуникации, которые отделяются от внешней среды через ограничение соответствующих коммуникаций. Социальная система состоит, таким образом, не из людей или действий, а из коммуникаций".

Плодотворность данного подхода Луман демонстрирует на примере анализа системы права. Система права — это воспроизводство законных коммуникативных актов, т.е. коммуникативных актов, имеющих законные последствия. Каждый законный акт развивает и модифицирует систему.

Система права нормативно замкнута. Только она определяет, что законно, а что не законно. Все изменения определяются самой системой. При этом суды и тюрьмы, юристы и преступники в систему права не включаются, а относятся к внешней среде.

Некоторое сопротивление научной общественности столь радикальному подходу Луман объясняет гуманистическими предубеждениями — часть ученых по инерции предпочитает считать, что общество состоит из людей или отношений между ними.

Действительно, требование "забыть о человеке" многими воспринимается болезненно, хотя сам Н.Луман полагает, что иначе нельзя построить "социологическую теорию социальных систем", которая может претендовать на роль супертеории, интегрирующей все социологическое знание.

Ряд ученых полагают, что подобные концепции социальных систем недооценивают активной роли элементов системы (человека, группы людей) в функционировании и изменении ее в целом. В работах У.Бакли, А.Этциони, М.Арчера, П.Штомпки и других ученых получил развитие деятельностный подход к теории социальных систем.

К этому научному направлению может быть отнесена теория структурации Э.Гидденса. Он вводит следующие взаимосвязанные определения:

• социальная система — это воспроизводимые отношения между актерами или коллективами, организованные как регулярные социальные практики;

• структуры — правила, ресурсы или наборы отношений трансформации;

•структурация — условия, управляющие преемственностью или преобразованием структур и, следовательно, воспроизводством социальных систем.

Гидденс полагает, что анализ структурации социальных систем означает изучение процессов самопорождения, основанных на сознательной деятельности актеров. Исследование процессов структурации позволяет понять, каким образом актеры являются одновременно и создателями и созданиями социальных систем. По мнению Гидденса, принятое в социальных науках статичное определение структуры, характеризующее наиболее устойчивые аспекты социальной системы, следует дополнить понятием структур во множественном числе*, позволяющим лучше описать динамику системы, так как структура — это процесс, а не состояние. "Структуры обладают двойственной природой — они являются как средством, так и результатом практик, которые они регулярно организуют... Структуры не нужно приравнивать к принуждению, они не только принуждают, но и дают возможности". Структуры нельзя отождествлять с препятствием, поскольку они всегда имеют как ограничивающие, так и стимулирующие свойства.

Структура, по Гидденсу, аналогична системе правил, которые регулируют возможные варианты социальных действий.

В сфере социологии теорию систем правил (social rule systems) развивают шведские ученые Т.Бернс и Е.Флем. Они полагают, что деятельность индивида организуется и управляется в основном социально определенными правилами, а также системами правил.

Теория шведских ученых фокусируется на двух фундаментальных процессах:

• формировании и реформировании систем социальных правил;

• внедрении социальных правил, мобилизации ресурсов для распространения правил.

Под социальными правилами понимаются нормы и законы, принципы морали, правила игры, процедуры административного регулирования, обычаи и традиции, требования экономических и политических институтов и соответствующие санкции. Правила регулируют, но не полностью детерминируют действия индивида, за ним остается определенная свобода выбора. Любая социальная организация — это разделяемая полностью или частично система правил.

К данному направлению примыкает введенное К.Хюбнером понятие исторической системы правил. Анализ исторических процессов, по мнению Хюбнера, показывает, что они подчинены правилам. "Существует столько типов таких правил, сколько разнообразных форм и граней человеческой жизни. Это правила, регулирующие повседневное общение и все разнообразие взаимодействий: правила бизнеса, экономики и государственной жизни; правила, по которым живет искусство, музыка, религия и, конечно же, язык. Поскольку такие правила, с одной стороны, возникают исторически и подвержены историческим преобразованиям, а с другой стороны, они придают сферам нашей жизни систематическое строение, я назову их историческими системами правил или просто системами".

Хюбнер использовал системный подход для анализа развития науки как системы знаний, акцентируя внимание на процессах экспликации системы — внутреннего развития, при котором основные правила остаются неизменными, и процессах мутации системы, а также на процессах изменения правил, ведущих к возникновению новой системы.

Анализ систем правил широко используется в таких направлениях современной экономической теории, как эволюционная экономика, неоинституционализм. Лауреат Нобелевской премии по экономике Д.Норт основное внимание в своих работах уделяет взаимодействию социальных институтов и организаций. Он полагает, что институты — это "правила игры" обществе. Институты включают в себя формальные законы и неформальные правила поведения, все формы ограничений, созданных людьми для того, чтобы придать определенную структуру человеческим отношениям. Подобный подход позволил Д.Норту и его коллегам успешно анализировать функционирование не только экономических, но и политических институтов, таких как конституция и парламент.

Таким образом, системный анализ — одно из бурно развивающихся научных направлений, все шире проникающее в науки о природе, технике, гуманитарную сферу. Системное осмысление изучаемых явлений вводит в научный оборот такие важные понятия, как целостность, структура, эмерджентность, подсистема, и, безусловно, полезно для углубления понимания социальной реальности. Как и во всякой молодой науке, в теории систем ведется интенсивная критическая работа по анализу основных положений и постулатов. Непросто даже дать такое определение понятию системы, чтобы четко отделить его от понятия множества. Споры вокруг определений хотя и важны, но носят несколько схоластический оттенок.

литература

1. Алексеева Т.А., Балан С.Н. Основы теории систем и системного анализа: Учебн. пособ. – СПб ГИЭУ, 2002

2. Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор. Исследования по общей теории систем. М.: 1969

3. Богданов А.А. Тектология. М.: 1989

4. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М.: 1987

5. Лапыгин Ю.М. Теория организаций: Учеб. Пособие. – М.: - ИНФРА, М - 2007

6. Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М.: 1996

7. Морозов Е.И. Методология и методы анализа социальных систем. М.: Изд-во МГУ, 1995

8. Общая социология: Учебн. пособие. / Под общ. Ред. Проф. А.Г. Эфендиева. – М.: ИНФРА – М, 2002. Р. VIII. Гл. ХХI, ХХII.

9. Плотинский Модели социальных процессов. Уч. пособие. М.: Логос, 2001

10. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: 1996

11. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Уч.пособ. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес – пресса», 2000

12. Философия: Учебник/ О.П. Данильян, В.М. Тараненко.- М.: ЭКСМО, 2006

13. Шемакин Ю.И. Семантика самоорганизующихся систем. – М.: Академ. Проект, 2003

Лекция 2. Основные направления прикладного системного анализа

План

1. Классификация методологических подходов

2. Методология мягких систем (ММС)

3. Этапы системного исследования. Внедрение результатов системного анализа.

Удобную и достаточно полную классификацию прикладных методологий системного анализа предложили английские ученые Р. Флад и М. Джексон. Классификация позволяет проследить историю развития системных представлений, ориентированных на решение конкретных прикладных проблем, возникающих в социальной сфере и менеджменте.

Флад и Джексон справедливо полагают, что борьба между собой отдельных направлений системного анализа за монопольное владение всей сферой приложений не ведет к успеху. Значительно более продуктивен раздел сфер влияний, т.е. определение тех типов социальных систем, для которых наиболее эффективно использование конкретной методологии системного анализа. Поэтому они начинают с классификации социальных систем.

Простые системы имеют небольшое число элементов. Количество взаимосвязей между элементами невелико, но они хорошо организованы и управляемы. Простые системы почти не зависят от окружающей среды, детерминированы и мало изменяются во времени.

Сложные системы состоят из большого числа элементов, между которыми имеются многочисленные взаимосвязи. Сложные системы эволюционируют, т.е. со временем могут претерпевать существенные изменения. На поведение сложных систем и окружающей среды влияют случайные факторы. Подсистемы могут иметь собственные цели, не всегда и не во всем совпадающие с целями системы в целом.

Разделение социальных систем на простые и сложные на самом деле является достаточно условным, размытым. Речь идет скорее о тенденциях, а не о реальном различении.

Если разделение систем на простые и сложные — традиционное, то классификация по виду участия элементов и подсистем (индивидов, групп) в социальной системе используется значительно реже. Флад и Джексон рассматривают три вида участия:

1. Унитаризм — высокая степень согласия относительно целей, ценностей, установок. Все принимают участие в принятии решений.

2. Плюрализм — интересы и ценности могут различаться, но согласие все же достижимо за счет компромиссов и выработки приемлемых решений, принимаемых всеми участниками.

3. Принуждение — интересы, цели, ценности и установки различны, что нередко приводит к конфликтам, в результате чего одна часть системы навязывает свои решения другой части.

Данная классификация определяет шесть типов социальных систем. Если для каждого типа социальной системы выбрать методологии прикладного системного анализа, в наибольшей степени учитывающие специфику данного класса социальных систем, то результат можно представить в виде таблицы Флада и Джексона.

Основные методологии системного анализа

| Системы | Унитаризм | Плюрализм | Принуждение |

| Простые | 1. Исследование операций. Системотехника | 3. Черчмен У. Методология стратегических предположений | 5. Ульрих В. Методология критических систем |

| Сложные | 2. Вир С. Методология жизнеспособных систем | 4. Акофф Р. Методология интерактивного планирования; Чек-ленд П. Методология мягких систем | 6. |

Клетки таблицы пронумерованы. Рассматривать таблицу будем в соответствии с этой нумерацией. Отметим, что данная последовательность приблизительно отражает время возникновения того или иного подхода.

Первый столбец таблицы содержит методы, ориентированные на исследование в основном "жестких" систем с четкой, неизменной структурой. Для таких систем применение строгих количественных методов, основанных на формализованном описании систем, оказывается особенно эффективным.

Начнем описание таблицы с первой клетки. Методы исследования операций широко используются в самых различных областях человеческой деятельности, но главной целью этого научного направления является решение задач оптимальной организации производственных процессов.

Под системотехникой понимается широкий класс методов проектирования как технических изделий, так и систем автоматизированной обработки информации. Поскольку сфера обработки информации на ЭВМ лавинообразно расширяется, то последнее время все большее внимание привлекают методы индустриализации производства систем обработки информации. Значительный интерес представляют так называемые CASE технологии разработки программных систем, которые применяются для:

* бизнес-анализа (решение задач стратегического планирования, управление финансами, определение политики фирмы, обучение персонала);

• разработки программного обеспечения.

При всей перспективности предпринимаемых в настоящее время попыток экспансии данный подход ориентирован на решение формализуемых проблем, характерных для "жестких" систем. В классификации Флада и Джексона данные системы, расположенные в первой клетке, являются "простыми" с небольшим числом элементов.

Конечно, определение простой системы нуждается в существенном уточнении. Система может иметь огромное число элементов, но оказаться простой, если все взаимодействия унифицированы и система: допускает достаточно простое (лаконичное) формализованное описание; "раскладывается" на относительно простые и понимаемые части.

Во второй клетке табл. рассматриваются тоже "жесткие" системы, но более высокой степени сложности. Для этого класса систем предложен целый ряд системных подходов, но наибольшую известность получила методология жизнеспособных систем С. Вира. Яркая личность и разнообразные дарования английского ученого во многом способствовали успеху его книг, в том числе и изданной в 1993 г. на русском языке книги «Мозг фирмы».

Для социологов и политологов особый интерес представляет заключительная четвертая часть книги, посвященная участию С.Вира в чилийских событиях 1970-1974 гг. В 1971 г. Вир начинает создавать жизнеспособную систему с тем, чтобы Чили принадлежало всемирное лидерство в кибернетическом регулировании экономики. Затем он разрабатывает "всенародный проект" революции в управлении страной, с помощью брошюр, листовок, плакатов и песен пытается пропагандировать "5 принципов для народов на пути к хорошему правительству.

Для повышения жизнеспособности создаваемых в Чили систем Вир активно привлекает теорию аутопойезиса У. Матураны.

Во многом неудачи С. Вира обусловлены "жесткостью" кибенетического подхода к исследованию социальных систем. Потребовалось много лет, чтобы сделать революционные изменения в системной парадигме, позволившие найти адекватное описание социальных систем и эффективные методы их анализа.

2.Методология исследования "мягких" систем П. Чекленда

Первым обратил внимание на возможную плюралистичность картин мира участников социальных систем американский ученый У. Черчмен. Он опубликовал в 60-70-е годы пять книг, в которых постепенно осмысливалась необходимость ухода от ограниченности жесткого системного подхода, не улавливающего слабоструктурированный и трудноформализуемый характер многих социальных проблем.

Черчмен формулирует четыре базовых тезиса нового подхода к изучению социальных систем:

1) системный подход начинается, когда вы первый раз смотрите на мир глазами другого;

2) системный подход показывает, что картина мира каждого индивида ужасно ограничена;

3) в системном подходе нет экспертов. (Имеется в виду, что у включенных в данную проблемную ситуацию людей могут быть разные взгляды. Могут затрагиваться вопросы морали, в которых трудно быть экспертом.);

4) системный подход — неплохая идея.

Последний тезис призван вдохновлять разработчиков проекта социальной системы. Разработка проекта требует гарантированного участия представителей всех заинтересованных сторон. Согласование их интересов — сложный процесс, который никогда не заканчивается, но усилия разработчиков не пропадут, так как системный подход позволит им прийти к верному решению.

Черчмен утверждает, что к успеху проекта ведет тщательное выполнение следующих основных принципов:

а) оппонирование — в слабоструктурированных проблемах можно разобраться, если рассматривать их с различных точек зрения;

б) участие — в процессе принятия решений должны участвовать представители всех заинтересованных сторон;

в) интегративность — в процессе обсуждения различные точки зрения должны синтезироваться на более высоком уровне, что приводит к выработке общего плана действий;

г) обучение — в результате участники процесса системного анализа начинают лучше понимать свою фирму и ее проблемы.

Методология Черчмена реализована в виде деловой игры с представителями заинтересованных сторон.

Большое влияние на специалистов в области системного анализа, менеджмента, исследования операций оказали труды одного из наиболее авторитетных и плодовитых американских ученых Р. Акоффа. Рассматривая эволюцию организаций в XX веке, Акофф приходит к выводу, что до 60-х годов социальные системы можно было рассматривать либо как "машины", служащие их создателям и собственникам, либо как "организмы", в которых цели подсистем полностью подчинены целям целого. Начиная с 60-х годов картина резко усложняется и привычные подходы становятся неадекватными. Внешняя среда становится гиперконкурентной и турбулентной. Деятельность производственных организаций диверсифицируется (одна транснациональная фирма может выпускать холодильники, телевизоры и косметику, владеть отелями, пароходами и газетами...). Происходит переход от стандартизованного производства к выпуску продукции по индивидуальным заказам. Резко возрастают объемы информации, с переработкой которой не справляются даже компьютеры. Персонал организации становится все более образованным и склонным к самостоятельному принятию решений, норовит не всегда сообщать наверх полную и достоверную информацию, более того, иногда игнорирует указания начальства. Цели подсистем все чаще не совпадают с целями системы в целом.

В этих условиях, полагает Акофф, модель социальной организации должна принципиально измениться, она должна стать "социосистемной". В первую очередь организация должна стать демократической — это означает, что в принятии решений, особенно касающихся вопросов планирования работы организации, должны иметь возможность участвовать все заинтересованные лица.

Акофф полагает, что сам процесс планирования нередко более важен, чем его результат. Если кого-то не удается включить в число участников, то его следует привлечь в качестве консультанта, но при этом, как подчеркивает Акофф, важно соблюдать принцип добровольного участия.

Центральное место в социосистемной идеологии Акоффа занимает методология "интерактивного" планирования, включающая пять этапов:

1. Анализ состояния организации и ее проблем.

2. Разработка вариантов "идеализированного" будущего корпорации.

3. Разработка средств достижения целей. На этой стадии отбрасывается часть недостижимых вариантов, предложенных на этапе 2.

4. Распределение имеющихся ресурсов (материалов, оборудования, персонала, финансов).

5. Планирование внедрения. Методология Акоффа предполагает:

• целостность планирования — план разрабатывается сразу для всех частей и уровней системы;

• непрерывность планирования — в плане невозможно предусмотреть все, поэтому при появлении существенных изменений необходима корректировка плана.

Ясно, что методология "интерактивного" планирования может быть применена не на уровне общества в целом, а на микроуровне для совершенствования деятельности организаций.

Девиз Акоффа "планируйте или спланируют вас", а также его идеи демократического (партисипативного) управления находят на Западе все больше сторонников и все шире внедряются в практику. Отметим, что практический успех характерен для многих начинаний Акоффа.

Чекленд привлек внимание к двум альтернативным парадигмам, которые объясняют природу и значение системного мышления. В одном случае действительность рассматривается как системная (системы сотворены природой или человеком) и изучается систематически. В другом случае мир рассматривается как проблематичный, возможно системный, но слабоструктурированный, допускающий много интерпретаций. Реальность такого типа изучается также систематически.

Таким образом, в методологии "мягких" систем (ММС) система рассматривается не как часть реального мира, а как системно-организованный процесс его изучения.

Чекленд разрабатывает ММС как системно-ориентированное руководство, помогающее справиться со сложностью окружающего человека реального мира, при этом подчеркивается, что проблемы, с которыми сталкивается человек, не могут быть решены раз и навсегда.

Подход Чекленда опирается на глубокий анализ различения между "жесткими" и "мягкими" системами. Как правило, системотехники и специалисты по исследованию операций применяют системный подход для того, чтобы оптимизировать функционирование систем. Задачи, которые необходимо при этом решать, в достаточной степени ясны, и основная проблема заключается в выборе наиболее эффективных решений. В "мягких" системах актеры могут иметь различные взгляды и соответственно выдвигать множество различных задач, которые, по их мнению, следует решить в данной ситуации.

Традиционное, жесткое системное мышление невольно заставляет наблюдателя искать систему в изучаемой социальной ситуации, навязывает рассмотрение социального объекта в четких системных терминах (структура — функции, цели — средства). Во многих случаях системные "шоры" могут существенно исказить реальную ситуацию. Жесткий подход оказывается неадекватным при изучении общественных явлений потому, что социальные системы в качестве активных элементов включают в себя индивидов и группы, которые имеют собственные цели, взгляды, установки, определяющие выбор решений и действий.

Чекленд вводит понятие активной системы (human activity system), в которой актеры действуют в соответствии со своей картиной мира, в рамках правил и практик, принятых в данной культуре.

Многие конфликтные ситуации могут рассматриваться как конфликт интерпретаций, сформированных различными культурами. Культура в данном случае понимается в широком смысле — как культурная система по П. Сорокину. Интерпретации социальных явлений могут кардинально различаться — так одно и то же событие может восприниматься как терроризм и как

борьба за свободу. Совершенно по-разному видят выпуск нового товара дирекция фирмы, менеджеры, отвечающие за снабжение, производство и сбыт, и конкуренты, поставщики, потребители.

Методология "мягких" систем предназначена для выявления различных точек зрения и постепенного достижения взаимопонимания. Именно в этом состоит ее принципиальное отличие от традиционного жесткого подхода, позволяющее говорить о становлении новой системной парадигмы.

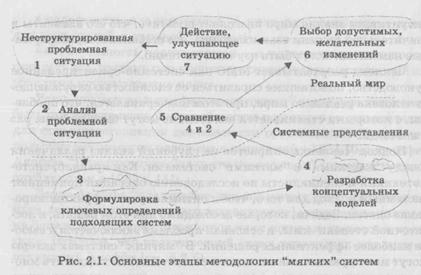

Чекленд трактует ММС как процесс обучения, состоящий из семи этапов (picture), напоминающей детские рисунки.

Основное достоинство этого необычного "документа" — возможность окинуть единым взглядом всю проблемную ситуацию, увидеть узкие места, несоответствия, причины конфликтов. При этом могут быть задействованы сразу все способы визуализации информации — примитивные рисунки, графики, текстовые подписи и т.д. Желательно, чтобы на образной схеме были отражены основные темы, точки зрения на возможное решение проблем, которые затем будут детализированы на последующих этапах ММС.

Самое главное, что в процессе поиска приемлемого решения происходит процесс обучения и аккомодации взглядов заинтересованных сторон, без которых нельзя успешно реализовать принятые решения. Полученная модель дорабатывается и конкретизируется. На ее основе вырабатывается проект модернизации системы и формируются конкретные рекомендации.

Значение субъективного фактора в ММС связано с тем, что в мягких" системах роль активных элементов играют люди, чье индивидуальное и коллективное поведение в конечном счете определяет существенные аспекты поведения системы в целом. Ввиду того, что характер проблемной ситуации тесно связан с поведением людей, он зависит и от субъективного восприятия этой проблемной ситуации ее участниками в соответствии с их картиной мира (цели, представления, вкусы, системы ценностей).

Применяя ММС, исследователь должен не только правильно описать поведение системы, но и предсказать позицию включенного в систему человеческого фактора.

Методология "мягких" систем предполагает существенное изменение даже языка, используемого исследователем, так как применение некоторых устоявшихся терминов поневоле подсознательно привлекает ассоциируемые с этими понятиями структуры более "жесткого" научного мышления. Так, слово "проблема" уже является обязывающим и структурирующим, поэтому Чекленд заменяет его более свободным расплывчатым термином — проблемная ситуация.

Все этапы являются частью одного целого — процесса принятия решений.

Методология Чекленда предназначена в основном для решения проблем на микроуровне и исходит из того, что рано или поздно заинтересованные стороны достигнут взаимопонимания. Однако для исследования социальных систем, части которых не могут прийти к согласию, требуются новые подходы.

3. Этапы системного исследования. Внедрение результатов системного анализа.

Развитие теории "мягких" систем в работах Черчмена, Акоф-фа и Чекленда происходило в направлении все большего освобождения от ограничений жесткого системного анализа.

В. Ульрих в разработке своей методологии опирается на идеи Ю.Хабермаса, уделяя особенно большое внимание концепции системного насилия. Не менее важную роль играет концепция "критических" систем, где критичность означает требование к тем, кто проектирует новую или модернизирует существующую социальную систему (далее проектировщики), осознать свои нормативные ценности, включая религиозные, этические, идеологические и политические установки, и самокритично оценить их возможное влияние на процесс планирования.

Кроме того, должны быть выявлены нормативные ценности всех заинтересованных сторон. Анализ нормативной составляющей обязан стать неотъемлемым элементом планирования социальных нововведений. Только так, полагает Ульрих, можно правильно оценить последствия и побочные эффекты внедряемых социальных новаций. Критический подход как бы противопоставляется часто догматическому подходу заинтересованных сторон и нередко циничному подходу экспертов.

Ульрих считает, что системный подход полезен не как теоретическая конструкция, а как практический способ решить, что именно следует сделать в конкретной ситуации. Принципы и понятия теории систем являются, по мнению Ульриха, эвристическим средством, помогающим неспециалистам формулировать свои желания и глубже понимать требования других, т.е. осуществлять не искаженную принуждением "компетентную коммуникацию".

Плодотворность коммуникаций достигается за счет освобождения дискуссий от идеологических шор и институциональных ограничений с тем, чтобы позволить лучше аргументировать свою позицию представителям заинтересованных сторон.

Методология Ульриха состоит из двух этапов. На первом этапе проектировщики заполняют анкету, состоящую из 12 вопросов. В ответах на вопросы должны быть отражены как позиции проектировщиков, так и взгляды представителей всех остальных заинтересованных сторон. Ответ на каждый вопрос является "граничным утверждением"— термин Ульриха, подчеркивающий, что внимание отвечающего концентрируется на определении границы системы и среды. Именно так, полагает Ульрих, лучше проявляется и наиболее рельефно подчеркивается несовпадение взглядов различных групп, вовлеченных в исследуемую проблему.

На втором этапе реализации данного подхода организуется обсуждение выдвинутых проектировщиками предложений. Созданные на первом этапе анкеты помогают организовать "компетентные коммуникации"— диалог между двумя типами мышления: экспертного, системного и практического, обыденного. Такого рода обсуждения должны обеспечить системную целостность проекта, всесторонность его рассмотрения и, главное, наличие необходимого уровня взаимопонимания заинтересованных сторон, без которого недостижимы практические цели реализации проекта.

Напомним, что по классификации Флада и Джексона данную методологию целесообразно применять для простых систем, состоящих из небольшого числа элементов или, вернее, типов элементов. В методологии Ульриха рассматриваются четыре типа участников:

1) заказчики, источники мотиваций и базовые ценности которых необходимо выявить;

2) лица, принимающие решения, для которых определяются распределение властных полномочий, средства контроля и источники информации;

3) собственно проектировщики;

4) "свидетели" — группы, заинтересованные в решении проблем и определяющие в конечном счете легитимность преобразований.

Для каждого типа участников формулируются три вопроса.

Рассмотрим работу методологии Ульриха на конкретном примере.. В одном из пригородов Лондона в середине 80-х годов стал заметно расти уровень молодежной преступности, особенно связанной с применением холодного оружия. Полиция пыталась бороться с распространением данного вида преступлений с помощью профилактики — превентивных обысков молодых людей и изъятия у них ножей. Действия полиции вызвали волну протеста и обвинений в нарушении прав человека. Предварительный анализ проблемы выявил более десяти различных точек зрения на рассматриваемую проблему. Отмечалось различное отношение к проблеме у местной власти, полиции, средств массовой информации (СМИ), школ, молодежи, магазинов, торгующих оружием, и др.

Среди главных причин роста преступности назывались расовый вопрос и связанная с ним безработица. Представители расовых и национальных меньшинств утверждали, что носят оружие потому, что боятся нападения. Школы критиковались за недостаточный уровень воспитательной работы. Сами же школьники считали, что носить ножи модно и престижно. Особое удовольствие доставляла школьникам "игра" с учителями, отбирающими у детей ножи.

Полиция предлагала существенно снизить требования к "разумному подозрению" как основанию для задержания и обыска, а продажу холодного оружия запретить. Были предложения ограничить продажу игрушечного оружия в детских магазинах. Неоднозначно относились к проблеме и СМИ — для них криминальные новости являются весьма выигрышным материалом.

В этой сложной ситуации местное управление полиции предложило создать систему предупреждения преступлений, опирающуюся на широкие круги общественности. Предлагалось создать на общественных началах сеть агентств, максимально приближенных к месту жительства, школьным и молодежным учреждениям. Предотвращение преступлений должно обеспечиваться проведением профилактических мероприятий, своевременным информированием полиции.

Один из департаментов полиции в качестве заказчика предложил группе экспертов разработать проект соответствующей социальной системы. Посмотрим, как же использовалась в данном случае анкета Ульриха, состоящая из 12 вопросов.

Первые три вопроса относятся к заказчику:

1. Кто является действительным заказчиком проекта?

В данном случае заказчик — полиция города, ее главная цель — обеспечить законность и порядок на своей территории. При этом в выигрыше остается все население района. Выиграют Даже преступники, так как, совершая меньше преступлений, они будут реже оказываться за решеткой.

2. Что является действительной целью проекта?

Если первый вопрос касался декларируемых целей, то в данном случае выявляются неявные цели, реализация которых нередко ведет к непредвиденным последствиям. Так, полиция надеется, что активное включение общественности в борьбу с преступностью усилит давление на местные власти, вынуждая их принимать более жесткие законы.

Те же, кто носит оружие, полагают, что проект имеет другие цели: а) ограничение права на самооборону; б) поддержка классовой структуры общества.

3. Как оцениваются последствия реформ? Как измеряется успех?

Традиционные способы измерения — данные официальной статистики — в данном случае дают весьма искаженную картину. Полиция часто не заводит дела, а о многих случаях, не имеющих тяжких последствий, просто не знает. В данном проекте предлагалось ввести два дополнительных индикатора: число предотвращенных преступлений и удовлетворенность населения динамикой уровня преступности.

Следующие три вопроса относятся к кругу лиц, принимающих решения (ЛПР):

4. Кто является ЛПР? Кто может изменить измерение успеха?

Очевидно, что в нашем случае ЛПР являются местные власти и полиция. Однако важную роль также играют СМИ, в значительной мере влияющие на восприятие населением криминальной ситуации и деятельности полиции.

5. Какие условия успешной разработки и реализации проекта реально контролируются ЛПР?

6. Какие условия не контролируются ЛПР? Что является для ЛПР внешней средой?

В данном случае речь идет об анализе границ системы.

Вопросы 7-9 относятся к самим проектировщикам.

7. Кто в действительности разрабатывает проект?

В разработке проекта участвуют приглашенные эксперты, представители школы, церкви, но главную роль играют представители полиции.

8. Кто приглашен в группу экспертов? Каков уровень экспертизы? Какую роль в действительности играет данный эксперт? Насколько обоснованы используемые экспертами модели?

9. Каковы гарантии успеха реализации проекта? В данном случае успех существенно зависит от общественного консенсуса.

Очень важную роль в подходе Ульриха играют последние три вопроса. Именно здесь делается попытка осознать и хотя бы частично решить проблему системного принуждения.

10. Кто включен в систему? На кого система влияет, но он не включен в систему?

В данном случае "свидетели"— это жители района. Среди них выделяются участники инцидентов, делящиеся на две группы: подвергшиеся атаке и атакующие.

11. Могут ли не включенные в систему освободить себя от экспертов и взять будущее в свои руки или они являются только средством для достижения чьих-то целей?

12. Чья "картина мира" лежит в основе проекта включенных или не включенных?

Последний вопрос обязывает проектировщиков учитывать интересы тех, кто оказался в положении доминируемых или принуждаемых. В данном примере к принуждаемым относятся те, кто является атакующей, нападающей стороной. Именно их проблемы чаще всего игнорируются в традиционных подходах.

Анкета должна заполняться в двух вариантах. В первом случае описывается, какой должна быть система с точки зрения большинства, а во втором — с точки зрения принуждаемых. Далее оба варианта сводятся в одну таблицу, где каждая ячейка относится к одному вопросу и содержит два варианта ответа на него, а также анализ взглядов участников дискуссий.

При проведении дискуссий Ульрих рекомендует:

• принимать во внимание точки зрения всех заинтересованных сторон;

• стремиться лечить не симптомы социальных недугов, а их причины;

• учитывать последствия изменений и возможные побочные эффекты;

• избавлять экспертов от излишнего догматизма, цинизма и предвзятости.

Для методологии Ульриха характерен отказ от статического анализа социальных явлений. Внимание разработчиков концентрируется на динамике процесса изменения состояния системы, прогнозировании возможных последствий.

Изложенные методологии "мягких" систем предназначены для анализа социума на микроуровне. Однако гибкость предлагаемого инструментария позволяет использовать основные идеи и принципы этого подхода для решения прикладных задач на макроуровне. В зависимости от специфики исследуемого объекта можно изменять число этапов в методологии Чекленда. Очевидно, что можно варьировать число вопросов в анкете Ульриха. Легко модифицировать существующие методологии, но это не гарантирует достижения главной цели — успешного внедрения результатов системного анализа.

Внедрение — одна из наиболее сложных и трудноформализуемых стадий системного анализа. Акцентируя внимание на важности этой проблемы, Р. Акофф предложил создать самостоятельный раздел теории системного анализа, названный им "теория практики". Впрочем, теории здесь не так уж много, речь скорее идет об обобщении практического опыта. Отметим, что Акофф и возглавляемый им институт "INTERACT" имеют в своем багаже более четырехсот успешно внедренных системных разработок.

Важную роль в обеспечении успеха разработки играет правильное построение взаимоотношений заказчика и системного аналитика.

Установление доверительных отношений с заказчиком, да и с другими представителями заинтересованных сторон, по наблюдениям Акоффа, значительно облегчается, если соблюдать следующие условия:

• обе стороны могут отказаться от продолжения работы в любой момент, если одна из сторон не удовлетворена ходом работ;

• системный аналитик должен уделять достаточное время обучению персонала организации. Акофф считает, что системный аналитик, столкнувшись с социальной проблемой, должен вести себя не как врач, собирающий симптомы и выписывающий рецепты, а как учитель, который должен помочь своим ученикам освоить приемы и подходы, позволяющие в дальнейшем самостоятельно решать возникающие проблемы;

• системный аналитик не должен стремиться присвоить себе заслуги в получении положительных результатов, наоборот, он должен стараться всячески подчеркнуть заслуги др

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 366; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!