КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реакция организма на изменение экологических факторов

|

|

|

|

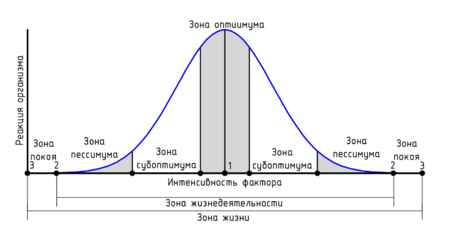

Кривая жизнедеятельности многолетнего растения. Однолетние растения не способны переходить в состояние покоя и зона жизни у них совпадает с зоной жизнедеятельности.

Примечание: 1 — точка оптимума, 2 — точки минимума и максимума, 3 — летальные точки

Организмам, особенно ведущим прикреплённый, как растения, или малоподвижный образ жизни, свойственна пластичность — способность существовать в более или менее широких диапазонах значений экологических факторов. Однако при различных значениях фактора организм ведёт себя неодинаково.

Соответственно выделяют такое его значение, при котором организм будет находиться в наиболее комфортном состоянии — быстро расти, размножаться, проявлять конкурентные способности. По мере увеличения или уменьшения значения фактора относительно наиболее благоприятного, организм начинает испытывать угнетение, что проявляется в ослаблении его жизненных функций и при экстремальных значениях фактора может привести к гибели.

Графически подобная реакция организма на изменение значений фактора изображается в виде кривой жизнедеятельности (экологической кривой), при анализе которой можно выделить некоторые точки и зоны:

Кардинальные точки:

· точки минимума и максимума — крайние значения фактора, при которых возможна жизнедеятельность организма

· точка оптимума — наиболее благоприятное значение фактора

Зоны:

· зона оптимума — ограничивает диапазон наиболее благоприятных значений фактора

· зоны пессимума (верхнего и нижнего) — диапазоны значений фактора, в которых организм испытывает сильное угнетение

· зона жизнедеятельности — диапазон значений фактора, в котором он активно проявляет свои жизненные функции

· зоны покоя (верхнего и нижнего) — крайне неблагоприятные значения фактора, при которых организм остаётся живым, но переходит в состояние покоя

· зона жизни — диапазон значений фактора, в котором организм остаётся живым

За границами зоны жизни располагаются летальные значения фактора, при которых организм не способен существовать.

Изменения, происходящие с организмом в пределах диапазона пластичности, всегда являются фенотипическими, при этом в генотипе кодируется лишь мера возможных изменений — норма реакции, которая и определяет степень пластичности организма.

На основе индивидуальной кривой жизнедеятельности можно прогнозировать и видовую. Однако, так как вид представляет собой сложную надорганизменную систему, состоящую из множества популяций, расселённых по различным местообитаниям с неодинаковыми условиями среды, при оценке его экологии пользуются обобщёнными данными не по отдельным особям, а по целым популяциям. На градиенте фактора откладываются обобщённые классы его значений, представляющие определённые типы местообитаний, а в качестве экологических реакций чаще всего рассматриваются обилие или частота встречаемости вида. При этом следует говорить уже не о кривой жизнедеятельности, а о кривой распределения обилий или частот.

АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ К ФАКТОРАМ СРЕДЫ

Приспособление организма к среде обитания называется адаптацией. С позиций экологии можно считать, что становление и существование, многообразие организмов, их изменчивость и сохранение в природе являются результатом воздействия окружающей среды и адаптации. В природе адаптации организмов всегда развиваются под воздействием трех основных факторов: изменчивости, наследственности и естественного отбора. Совокупность адаптаций придает строению и жизнедеятельности организмов черты целесообразности. Приспособленность вида к какой-либо постоянной среде является предпосылкой к его длительному стабильному существованию.

Биологический смысл процесса адаптации сводится к тому, чтобы данная особь выжила при неблагоприятных условиях и оставила потомство. Средства могут быть самые разные. Например, к наступлению зимних холодов у одних животных вырастает густой и теплый меховой покров, который к тому же изменяет свою окраску, у других образуется толстый подкожный слой жира, третьи, откормившись за лето, впадают в спячку. Деревья сбрасывают листья, их почки покрываются толстым восковым слоем и т.п. Это различные биологические реакции в ответ на изменения условий окружающей среды, которые представляют собой иногда сложные и длительные изменения строения и функций организмов, иногда относительно простые и легко обратимые реакции. Например, у берегов Антарктиды рыба Trematotus приобрела способность синтезировать в крови протеиновые соединения. Действуя как антифриз, они не дают образовываться ледяным кристаллам. Все это позволяет рыбе выживать при температуре ниже —2 "С. Некоторые виды насекомых также имеют в теле некое подобие антифриза. Так, личинка аляскинской галлицы может замерзать и оттаивать несколько раз без какого-либо вреда для себя.

Способность к адаптациям — одно из основных свойств жизни на нашей планете. Адаптации обеспечивают возможность существования, выживания и размножения организмов.

Климатическое правило Бергмана, сформулированное в 1847 г., гласит: в пределах вида или достаточно однородной группы близких

видов животные с более крупными размерами тела распространены в более холодных областях своего ареала или в горах (подтверждается у позвоночных животных в 50% случаев, из которых у птиц –по 75-90%). Это правило отражает адаптацию животных к поддержанию постоянной температуры тела в разных климатических условиях, т.е. чем крупнее животное, тем легче ему сохранять тепло. На юге, в теплом климате, водятся мелкие разновидности тех же видов. На севере живут самые большие медведи, волки, лоси. Так, белый медведь Арктики имеет вес до 1000 кг, бурый медведь из Аляски весит около 700 кг, а малайский медведь недотягивает и до 70 кг. Крупный королевский пингвин Антарктиды имеет рост до 120 см, а экваториальный галапагосский пингвин — до 40 см.

Следует отметить, что, согласно современным данным, правило Бергмана не столь всеобъемлюще, как предполагали ранее. Быть может, исключения даже преобладают. Однако, несмотря на это, правило сохраняет свое значение. Увеличение размеров тела в холодных областях свойственно в известной степени даже беспозвоночным животным. Нередко такая же зависимость обнаруживается и при сравнении близкородственных видов.

Согласно правилу Аллена (1877), чем холоднее условия в ареале, тем короче конечности (хвост, уши и др.) у теплокровных животных и более короткое и компактное тело. Многие выступающие части тела (конечности, хвост, уши) становятся тем меньше и короче, а тело тем массивнее, чем холоднее климат. Такую закономерность можно проследить при сравнении видов зайцев в зонах их обитания в направлении от Центральной Америки к Северной. Так, сравнение зайцев Аллена, чернохвостого (калифорнийского) зайца, американского зайца-беляка и полярного зайца демонстрирует постепенное уменьшение длины ушей и конечностей. Крылья птиц становятся уже и острее, шерсть млекопитающих длиннее, подшерсток гуще. Наконец, у северных птиц сильнее выражен перелетный инстинкт, увеличивается величина кладки и соответственно количество птенцов в выводке.

В качестве примера проявления правила Аллена можно привести отношение длины хвоста к длине тела у пашенной полевки (Microtus agrestis) из различных районов Европы: Португалия — 39 %, Центральная Европа — 33 %, Швеция — 29 %.

В Гамбурге в специальных холодильниках выращивали самых короткохвостых мышей; укорачивались хвосты и у особей, которым в условиях эксперимента регулярно давали препараты, снижающие температуру тела. Выросшие же в тепле мыши были длиннохвостыми и длинноухими.

Правило Аллена подтверждается и при межвидовых сравнениях. Так, у мексиканского зайца длина ушей достигает 189 % длины головы, тогда как у беляка в Гренландии — только 96 %.

На островах у птиц клювы более длинные, чем на континентах. Животные — обитатели жарких мест (африканский слон, американский заяц пустынь) имеют огромные уши, которые служат им для теплоотдачи.

Справедливости ради следует заметить, что правило Аллена также имеет исключения.

Правило Глогера (1833) виды животных, обитающих в более влажном и прохладном климате, имеют более темную пигментацию тела, чем обитатели теплых и сухих областей. Это позволяет им аккумулировать достаточное количество тепла. Так, черный ворон, обитающий во льдах Гренландии, имеет более черную окраску, нежели живущий и пустынях Сахары, где его оперение приобрело коричневый оттенок. Южные птицы, как правило, ярче и пестрее окрашены.

Еще одно климатическое правило: в направлении от полюсов к экватору пресноводная фауна в целом обнаруживает все больше сходства с морской. В чем тут причина? Известно, что и тропиках морские рыбы проникают в реки легче, чем в средних широтах. Вероятно, это определяется тем, что в условиях более благоприятного климата скорее может быть достигнут тот уровень обмена веществ, который необходим для перехода организма в пресную воду. На океанских островах, кстати, вообще не обитают настоящие пресноводные формы.

Правило Дарлингтона – уменьшение площади острова в 10 раз сокращает чиссо живущих на нем видов (амфибий и рептилий) вдвое. [амфибии –жабы, лягушки; рептилии – ящерицы, змеи] Это правило необходимо учитывать при определении размеров охраняемых природных территорий.

Правило Уоллеса (1859) – по мере продвижения с севера на юг наблюдается увеличение видового разнообразия сообществ организмов.

Например,

растительность тундры составляют в первую очередь лишайники и мхи; встречающиеся покрытосеменные растения — невысокие травы (особенно из семейства Злаки), кустарники и кустарнички (например, некоторые карликовые виды берёзы и ивы).

Типичные обитатели российской тундры — северные олени, лисицы, снежные бараны, волки, лемминги и зайцы-русаки. Птиц немного:лапландский подорожник, белокрылая ржанка, краснозобый конёк, зуёк, пуночка, полярная сова и белая куропатка.

в хвойных лесах (еловых, сосновых, лиственничных) нашей страны обычно совместно произрастает до 30 и более видов;

в дубовых лесах — до 40—50;

на лугах — 30—50;

в луговых степях — до 100 и более видов;

в типичных дерновинно-злаковых степях — 50—70 видов

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1882; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!