КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Национальные конные игры

|

|

|

|

Конные пробеги

Русские тройки

Скачки и бега

Стипль-чез

Троеборье

Характеристика отдельных препятствий, применяемых при составлении паркуров

Конкур

Характеристика отдельных элементов манежной езды, входящих в программы по выездке

Выездка

КОННЫЙ СПОРТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОННЫЕ ИГРЫ

Тема 6

3. Высшая школа выездки «над землей»

9. Соревнования в экипажах (драйвинг)

1. Искусство заезжать и выезжать лошадь появилось сразу после того, как человек понял, что лошадь можно не только запрягать, но и ездить на ней верхом. У разных народов контроль над животным устанавливали по-разному. Но в большинстве случаев это были всевозможные строгие приспособления – мундштуки, шпоры, пиляры и хлысты, позволявшие в короткий срок сломить сопротивление животного и заставить его подчиниться воле человека. Греческий полководец, политический деятель и ученый Ксенофонт оставил своим последователям учение о том, как укрощать и объезжать лошадей для армии. С середины XVII в. обращаться с лошадьми, благодаря стараниям Антуана Плювинеля, стали мягче. А. Плювинель уделял большое значение раскрепощенным, естественным движениям лошади и послушанию, а также предложил новую конструкцию седла, отсутствие высоких лук которого сделало посадку всадника более правильной и непринужденной. Федерико Каприлли, инструктор итальянской кавалерийской школы, не только перенял методы А. Плювинеля, но и добавил свои. Он считал, что в манеже нельзя добиться полного раскрепощения лошади, поэтому большую часть занятий проводил в поле, при этом, не требуя от лошади высокой степени сбора. В XIX в. появляются такие великие мастера выездки, как Боше и его ученик Джеймс Филлис. Они внесли значительный вклад в науку верховой езды, многие положения современной выездки базировались на их учении.

Выездка является классическим видом конного спорта. Впервые соревнования по выездке были включены в программу V Олимпиады, проходившей в 1912 г. в Стокгольме. Советские конники принимали участие в Олимпийских играх по выездке начиная с XV Олимпиады в Хельсинки, но успех пришел к нашим спортсменам только тогда, когда были пересмотрены старые положения обучения лошадей и подготовки спортсменов. Уже в 1960 г. на XVII Олимпийских играх в Риме наш спортсмен С. И. Филатов в личном зачете завоевал 1-е место на ахалтекинском жеребце Абсенте. В Токио он снова занял призовое место. С. И. Филатов в личном зачете занял 3-е место, и 3-е место заняла команда советских конников. Далее для наших спортсменов идет полоса удач и побед.

В 1968 г. в Мехико И. Кизимов на Ихоре украинской верховой породы завоевал 1-е место в личном и 2-е место в командном зачете; в 1972 г. в Мюнхене Е. Петушкова на Пепле тракененской породы – 1-е место в командном зачете и 2-е место в личном зачете. В Москве в 1980 г. 1-е место в командном зачете, 2-е и 3-е места в личном зачете заняли В. Угрюмов на Шквале и Ю. Ковшов на Игроке. В Сеуле в 1988 г. сборная СССР заняла 4-е место.

В настоящее время самые сильные российские спортсменки в этом виде спорта – Е. Сиднева, Н. Менькова, А. Корелова, И. Потураева, Т. Слепцова.

Для выездки подходят лошади чистокровных пород (арабская, ахалтекинская, чистокровная верховая), а также верховые чистопородные – тракененские, голштинские, ольденбургские, ганноверские, русские верховые, украинские верховые, терские и полукровные лошади.

2. Приветствие и остановки. Лошадь стоит неподвижнопрямолинейно, равномерно опираясь на все четыре ноги. Голова приподнята, затылок – высшая точка. Лошадь должна спокойно отжевывать железо, по первому требованию готова двинуться вперед, сохраняется легкий контакт с рукой всадника.

Осаживание – равномерное симметричное и ненапряженное движение лошади назад (рис. 31). При этом конечности перемещаются диагональными парами (левая передняя – правая задняя). В любой момент лошадь готова к движению вперед без задержек на любом аллюре.

Рис. 31 Осаживание

Переходы – изменение аллюра или скорости движения в определенных точках манежа нерезко, без остановок и задержек, сохраняя ритм движения до перехода в другой аллюр или остановки.

Вольт – круг диаметром 6 м (для обозначения вольтов большего диаметра применяется термин «круг» с указанием диаметра). Тело лошади изогнуто, как бы составляет часть окружности, на внутренние конечности приходится большая часть веса лошади.

Серпантин (змейка) – перемещение лошади от одной стороны манежа к другой через среднюю линию с неоднократной переменой направления. Первое букле начинается от середины короткой стенки, последнее заканчивается на середине противоположной стенки.

Восьмерка – фигура из двух одинаковых кругов (рис. 32). В точке соединения кругов (центр восьмерки) происходит выпрямление лошади всадником и переход на второй круг без потери ритма движения.

Рис. 32 Восьмерка

Принимание с обратным постановлением относится к боковым движениям лошади. Лошадь прямолинейна, за исключением легкого сгибания в затылке (всадник видит ноздрю и полглаза) (рис. 33).

Рис. 33 Принимание

Внутренние ноги идут впереди наружных и перекрещиваются с ними. Лошадь смотрит в сторону, противоположную движению, ступая в два следа.

«Плечом внутрь» – лошадь сгибают вокруг внутреннего шенкеля, от затылка до хвостаобразуется легкая дуга. Внутренние ноги идут впереди наружных и перекрещиваются с ними. Лошадь смотрит в сторону, противоположную движению, ступая в полтора следа. По отношению к прямым движениям корпус лошади отклоняется примерно на 30° от линии следа.

Траверс – лошадь сгибают вокруг внутреннего шенкеля. Наружные ноги проходят и перекрещиваются впереди внутренних.

Постановление прямое – лошадь смотрит по направлению своего движения. По отношению к прямым движениям корпус лошади отклоняется примерно на 30° от линии следа. Голова направлена к стенке манежа.

Ранверс выполняется аналогично траверсу, но голову лошади направляют внутрь манежа, а круп — к стенке.

Траверсале – вариант траверса, выполняется по диагонали манежа. Лошадь движется в два следа.

Пируэт и полупируэт – круг и полукруг, выполняемые в два следа, радиусом, равным длине корпуса лошади (рис. 34).

Рис. 34 Пируэт на галопе

Передние ноги лошади, а также наружная задняя нога движутся вокруг внутренней задней ноги, которая является осью поворота. Она поднимается при каждом темпе, но становится в свой след или чуть впереди следа. Пируэт и полупируэт исполняются на собранном шагу и максимально собранном галопе. Ритм движения должен совпадать с ритмом движения на таких же аллюрах по прямой, сохраняются импульс и сбор.

Пассаж – это вид верховой езды, представляющий собой укороченную, собранную, высокую ритмичную рысь (рис. 35). Зад лошади подведен, скакательные суставы и запястья сгибаются отчетливо, движения элегантны, воздушны.

Рис. 35 Пассаж

При движении наблюдается фаза подвисания. Зацеп копыта передней ноги поднимается до середины запястья другой ноги, зацеп задней ноги – чуть выше путового сустава другой ноги. Лошадь находится в высокой степени сбора, не изменяя ритма может перейти на пиаффе и обратно на пассаж.

Пиаффе – это движение можно охарактеризовать как пассаж; на месте. Ноги лошади поднимаются ритмично по диагонали, сохраняется высокая степень сбора. Задняя часть корпуса в результате сильного сгибания суставов опущена, пружинящие задние ноги подведены и принимают на себя большую часть веса лошади. Перед лошади приподнят, передние конечности двигаются легко и свободно, вынос ног идет не вперед, а вверх.

Соревнования по выездке проводятся в манеже размером 20-40 м или 20-60 м. Выступления оцениваются по правильности и четкости выполнения отдельных элементов манежной езды на различных аллюрах, по импульсу и послушанию лошади, тонкости управления, гармонии пары лошадь – всадник. Соревнования проводятся по специальным программам, в которых перечислены упражнения, обязательные для выполнения, а также указаны точки, на которых или между которыми будут выполняться те или иные элементы манежной езды. Всадник при исполнении данных упражнений ориентируется по буквам, расставленным по периметру манежа. По средней линии контрольные точки обозначаются опилками или выстриженной травой (на поле с травяным покрытием), Международной федерацией конного спорта установлены определенные правила судейства соревнований, различные степени трудности.

Для детей до 14 лет соревнования по выездке проводят по элементарной программе в командном и личном зачетах. В езду включены: движения лошади на различных аллюрах, переходы, остановки, некоторые манежные фигуры (круг, вольт, перемена направления) и боковые движения (уступка шенкелю, принимание), осаживание.

Для юношей и девушек до 18 лет имеются специальные программы езды юниоров. Они усложнены, повышены требования к сбору и плавности переходов от упражнения к упражнению. Из манежных фигур добавляются полупируэт на галопе, однократная менка ног лошади в воздухе, траверс и ранверс.

«Взрослую» езду проводят по нескольким категориям сложности: Малый приз (Санкт-Георг), Первый средний, Второй средний, Большой приз. Элементами Большого приза являются: пассаж, пиаффе, менка ног в один и два темпа, траверсале. Для всадников, хорошо выступивших по программе Большого приза, предусмотрена переездка по специальным программам для выявления победителя в личном зачете. Есть и такие соревнования, где всадники выступают с произвольной программой под музыку как одиночно (кюр), так и в паре (па-де-де).

Каждый элемент оценивается по десятибалльной системе независимыми компетентными судьями (обычно к судейству приглашаются 3–5 человек). Результаты фиксируются в протоколе. Окончательный результат выводят с учетом определенных коэффициентов, предусмотренных правилами по выездке, суммируют оценки каждого судьи и вычитают из полученной суммы штрафные очки за ошибки и просроченное время.

В каждой стране существуют свои программы и методы подготовки лошадей к соревнованиям. Большое распространение получили немецкая школа и «натуральная» школа Федерико Каприлли.

Лошадь для выездки должна быть крепкой или крепко-сухой конституции, с хорошими экстерьерными данными. Она должна выглядеть изящной, нарядной. Хорошо смотрятся небольшие отметины на голове и ногах лошади. По мнению специалистов на манеже лучше выглядят лошади темных мастей. Но светло-серый Кристалл-Энджел терской породы под седлом Регины Куприяновой просто завораживает взгляд!

Для подготовки к соревнованиям по выездке выбирают лошадь на хорошем природном ходу, гибкую, ростом не ниже 165 см в холке. Следует помнить, что форсированная подготовка без учета индивидуальных особенностей лошади может не только стать причиной низких результатов, но и существенно подорвать здоровье животного. Следовательно, осваивание сложных элементов выездки – пассажа, пиаффе – следует начинать не ранее чем с 7 – 8-летнего возраста лошади. Лучше действовать по принципу «тише едешь, дальше будешь», больше времени уделять послушанию, импульсу и полной раскрепощенности движений как на свободе, так и под всадником.

В последнее время появляется все больше сторонников Пата Парелли – основателя комплексной системы подготовки лошади с помощью методов этологии (основатель науки – Конрад Лоренц) и положительного подкрепления желательных действий (теория Скиннера). Система выездки От Эколь, например по Невзорову, позволяет не только обучить лошадь сложнейшим трюкам, но и достичь полной гармонии и взаимопонимания с животным. Будем надеяться, что методы П. Парелли придут на смену традиционным способам работы с лошадью, которые далеко не всегда отличаются гуманным отношением к животному.

3. Ранее существовала очень зрелищная, эффектная школа выездки «над землей».

Отлично выезженные лошади выполняли различные прыжки как под всадником, так и «в руках». Исходным положением для прыжков была левада – фигура, при которой лошадь несколько секунд стоит на сильно согнутых в суставах задних ногах, передние конечности сгибает так, чтобы копыта приближались к локтевым суставам, а подплечья находились практически горизонтально. Корпус лошади образует с поверхностью земли угол 30°. Почти вертикальный подъем лошади на дыбы, при сильно согнутых задних конечностях и подобранных передних ногах, носит название пезады.

Из положения левады выполнялся курбет – прыжок вперед и вверх с приземлением на обе задние ноги. Каприоль – сложнейший школьный прыжок, при котором лошадь из положения левады прыгала вперед как олень, резко распрямив задние конечности и поджав передние ноги. Лансада – тоже прыжок вперед из положения левады, но по дугообразной траектории с приземлением на передние конечности.

Пиаффирующая лошадь выполняла крупаду: без перехода в леваду совершала прыжок вверх, при этом подбирала ноги и приземлялась в том же месте, откуда был совершен прыжок. Из пиаффе лошадь выполняет еще один прыжок – баллотаду. Прыгая на месте, лошадь подгибает передние конечности к животу, а задние разгибает в путовых суставах, как бы показывая подковы.

Упражнения данной школы имели поначалу практическое значение – помогали кавалеристу в бою, т.е. боевые приемы. Левада или пезада, например, давали преимущество при сабельном ударе. Лошадь, резко опустившись со свечки, придавала дополнительное ускорение клинку. В то же время лошадь, находившаяся в положении левады или пезады, защищала своим телом всадника от сабельного удара врага спереди. Каприоль (олений прыжок) позволял нанести сильнейший удар копытами по противнику, расположившемуся сзади.

В наши дни высшую школу езды «над землей» можно увидеть на показательных выступлениях Испанской высшей школы верховой езды и Сомюрской высшей школы верховой езды. Для демонстрации сложнейших школьных прыжков по традиции подбираются лошади липпицианской породы светло-серой масти. Форма всадника также осталась неизменной – треуголка, парик, темно-серый или черный сюртук, белые бриджи и сапоги. Даже шпоры на сапогах и амуниция лошади должны быть старого образца.

4. Преодоление систем препятствий, расставленных по определенному маршруту – паркуру, называют конкуром. В принципе, слово «конкур» в переводе с французского означает «состязание» (concours hippique – «конное состязание»), Такие состязания стали впервые проводить в Бельгии в XIX в., а затем мода на конкуриппики пришла во Францию и Италию. В России первый конкур организовали в 1880 г. в Петербурге.

С 1912г. конкур наряду с выездкой и троеборьем вошел в программу Олимпийских игр. В преодолении препятствий по программе Олимпиады конники нашей страны показали себя лишь в 1980 г., когда 1-е место в командном зачете и 2-е место в личном зачете занял Ю. Корольков на Эспадроне тракененской породы.

Конкур в России собирает все больше поклонников. Одним из престижных соревнований, проводимых в нашей стране, является Кубок мэра Москвы. В розыгрыше Кубка участвуют не только известные российские спортсмены (М. Шемшелев,А. Багдарасьян, Н. и X. Симония, В. Туганов), но и звезды европейского конкура.

Современные соревнования по конкуру проводятся в соответствии с правилами Международной федерации конного спорта. В зависимости от сложности маршрута и высоты препятствий различают конкуры легкого, среднего, трудного и высшего классов. Существует иная классификация сложности конкуров.

Класс А (лошади 4 лет): 8-10 прыжков высотой 0,8 – 1,1м, высотно-широтное препятствие высотой 1,2 м, яма шириной до 3 м, двойная система высотой 1 м. Расстояние между препятствиями – 10-12 м.

Класс L (лошади 4 лет): 16-20 прыжков высотой 1,1 – 1,2 м, высотно-широтное препятствие высотой 1,1 м и шириной 1,4 м, яма ширинойдо 3,5 м, двойная и другие системы высотой 1,1м. Расстояние между препятствиями – 7,5 м.

Класс М (лошади 5 лет): 12-20 прыжков высотой 1,2– 1,3 м, высотно-широтное препятствие высотой 1,2 м и шириной 1,6 м, яма шириной до 4 м, двойная и другие системы высотой 1,2 м. Расстояние между препятствиями должно быть не менее 7 м.

Класс Sa (лошади 6 лет): 15 прыжков высотой 1,3–1,6 м, высотно-широтное препятствие высотой 1,4 м и шириной 1,6 м, яма шириной до 5 м, двойная и другие системы высотой 1,3 м. Расстояние между препятствиями не регламентируется.

Класс Sb (лошади 6 лет): 6 - 8 прыжков высотой 1,4– 1,7 м, высотно-широтное препятствие высотой 1,4 м и шириной 1,8 м, яма шириной до 5 м, двойная система высотой 1,4 м. Расстояние между препятствиями не регламентируется.

Лошади, стартующие в конкуре класса А, не должны быть победителями в конкурах класса S, а если и участвовали в таковых, то всадник, принимающий участие в соревновании класса А, должен быть другим.

Конкуры проводят в 1 или 2 гита. Есть несколько вариантов проведения подобных соревнований: езда по определенному маршруту с начислением штрафных очков за ошибки и превышение контрольного времени; езда через препятствия по выбору (в любой последовательности требуется преодолеть определенное число препятствий); езда на рекорд (преодоление широтных, высотно-широтных и высотных препятствий).

Для участия в любительских соревнованиях по конкуру подходят практически любые лошади, способные к прыжку. Конечно, в профессиональных турнирах предпочитают использовать лошадей верховых пород. Наиболее способными к участию в конкурах считаются тракененские и чистокровные верховые лошади.

Подготовка лошади к подобным соревнованиям начинается с трехлетнего возраста. Главное в обучении – привить смелость, любовь к прыжку и доверие к всаднику. Молодых лошадей знакомят со шпрингартеном – коридором для напрыгивания. Уроки в шпрингартене чередуют с манежной ездой и работой в поле. Здесь форсированная подготовка так же вредна и опасна, как и при выездке лошади. При быстром обучении вы никогда не получите надежного партнера в соревнованиях.

Экстерьер лошади для конкура не имеет такого строгого значения, как при подборе лошади для выездки. Были случаи, когда лошади с явными недостатками внешнего строения побеждали в сложнейших соревнованиях.

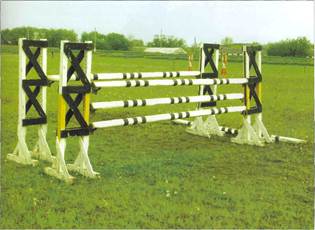

Препятствия на конкурном поле имеют разнообразный внешний вид, но их отличительная черта – легкость конструкции. Даже незначительный толчок (например, лошадь задевает копытом) приводит к повалу жердей, что позволяет контролировать чистоту прыжка. Различают высотные, требующие прыжка в высоту, широтные, преодолеваемые настильным прыжком, и высотно-широтные препятствия.

По способу установки бывают одиночные препятствия и системы, преодолевать которые лошадь должна в связке. Системы составляются из двух или трех однотипных или различных по конфигурации препятствий.

5. Стенки. Они могут быть каменными и деревянными. Каменные препятствия – это естественные постоянные препятствия. Их складывают из камня, кирпича или делают из бетона. Обычно каменную стенку устраивают на открытых площадках в 30-40 м от короткого края конкурного поля. Такое расположение стенки позволяет включить ее в любой маршрут и не мешает составлению любого паркура (рис. 36).

Рис. 36 Преодоление стенки

Ширина постоянных каменных стенок по фронту составляет не менее 500 см, высота – не более 120 см, толщина – от 40 до 100 см. Эти стенки бывают в виде усеченной пирамиды; с одной или с двумя отвесными стенками. Если позволяют размеры поля, можно построить и вторую постоянную (невысокую – 70 см) каменную стенку с земляным валом, покрытым дерном. Устанавливая по бокам или сверху такой стенки добавочные жерди или хердель, можно получить самые разнообразные препятствия. Деревянные передвижные стенки изготавливают разборными, различной формы. Так, при пятиметровой ширине по фронту деревянные стенки могут состоять из трех секций высотой 85 см. Тогда, вынув одну секцию, можно заменить ее калиткой, жердями и т. п. Для увеличения высоты стенок иногда устраивают накладки – чурки, верхний ряд этих накладок должен быть круглым.

Раскрашивают деревянные стенки под кирпич или под камень.

Хердель (хворостяное препятствие). Такое препятствие представляет собой деревянную раму высотой около 70 см, вертикально заполненного хворостом. Ветки с обеих сторон подстригают, а верхние свободные концы выступают над рамой на 30-40 см. Длина херделей по фронту бывает двух размеров – 150 см и 200 см.

Они могут быть и натуральными. В этом случае берут деревянные ящики длиной 1 м и шириной 30 см и выращивают в них декоративный быстрорастущий кустарник. Еще лучше пересаживать в ящики уже взрослый кустарник. По мере роста его подстригают до нужной высоты. Как составные части хердели могут входить во многие препятствия.

На открытых конкурных площадках рекомендуется сажать кустарники (терновник, боярышник и др.): получаются красивые живые препятствия, заменяющие хердели. Полезно также иметь вспомогательные щиты из хвороста для закрытия просвета в препятствиях, заложениях и т. п.

Валы. Земляные валы (высотой 100-120 см, шириной 100-150 см) сооружают только на открытых площадках. С одной или обеих сторон вала могут быть канавы (сухие или с водой) шириной 50 см. Для прочности вал покрывают дерном, делают и жердевую обвязку, но так, чтобы жерди плотно прилегали к земле, не оставляя просветов.

Дернина должна хорошо прирасти к земляной насыпи, только тогда через это препятствие можно прыгать. В закрытых манежах такие валы устраивают из тюков сена, покрывая их мешковиной.

Параллельные брусья (рис. 37) и оксер состоят из двух пар стоек с двумя или несколькими параллельно расположенными жердями, досками или брусьями. Как правило, вторая верхняя жердь должна быть выше первой на 5 см. Трудность преодоления такого препятствия заключается в том, что, будучи отвесным со стороны подхода, оно требует прыжка в ширину.

Рис. 37 Брусья

Внутри оксера могут стоять живая изгородь, вал, хердель, каменная стенка. Получается типичное препятствие с неправильным заложением, требующее от всадника большого искусства.

Обратныйоксер представляет собой довольно легкое препятствие, впереди и сзади которого устанавливаются хердели. Для усложнения жердевой забор можно заменить параллельными брусьями.

При установке этих препятствий следует учитывать, что для их преодоления лошади приходится прыгать значительно выше, поэтому ширина их должна быть на 10-15 см меньше, чем высота, за исключением конкуров «высший класс».

Трилль-бар (тройник), состоящий из трех жердей или досок, установленных на стойках в наклонной плоскости, является довольно легким препятствием, применяемым почти во всех соревнованиях (рис. 38). Лошади охотно, легко и уверенно прыгают через него. К трилль-бару ставят три откоса (с каждой стороны), которые могут служить стойками для жердей. Жерди трилль-бара располагают друг от друга на равном расстоянии. Нижняя находится в 20 см от земли. В просветы между жердями и откосами можно поставить цветы или кустарник.

Ширина должна превышать высоту. Так, при высоте 120 см ширина может быть 150 см, при высоте 135-165 см, – 150-200 см.

Рис. 38 Прыжок через тройник

Пирамида — несколько жердей, расположенных по восходящей и нисходящей плоскости от центральной жерди. Как простое легкопреодолимое препятствие его ставят в начале паркура.

Двойные скрещенные жерди. Это препятствие представляет собой два жердевых забора с наклонными жердями, причем жерди первого забора опускаются с одной стороны, а жерди второго – с другой стороны. Ширина этого препятствия не должна превышать 135 см, между заборами можно поставить хердели, цветы, кустарник.

Канавы входят в маршрут большинства конкуров. При оборудовании конкурного поля следует вырыть несколько канав различной ширины и глубины. Причем канавы с водой обычно мельче сухих. Ширина канав принята от 2,5 до 5 м.

Со стороны подхода к канаве обычно ставят невысокие хердели или жерди. Препятствие перед канавой должно быть наклонным, высотой не более 40 см. Отодвигая его назад или вперед, можно варьировать длину прыжка.

Если канава рассчитана только для прыжка с одной стороны, то она должна быть несколько шире со стороны приземления.

Канава, рассчитанная на прыжки с обеих сторон, должна быть прямоугольной. Ширина канавы по фронту составляет до 5 м.

Канаву с водой можно сделать с помощью обычной толстой пленки или прорезиненной ткани или забетонировать дно. Причем на края канавы устанавливают толстые широкие брусья (вровень с землей) и плотно скрепляют их с цементным полотном. Во избежание просачивания воды в раствор цемента добавляют жидкое стекло.

В крытых манежах тоже делают канавы с помощью брезента, толстой пленки или прорезиненной ткани.

Во время соревнований для учета правильности совершенного прыжка со стороны приземления на краю канавы кладут тесьму или тонкую деревянную рейку. Если перед канавой не стоит препятствие, то такое ограничение лежит на переднем крае канавы. Вдоль канавы с двух сторон ставят цветы, невысокие кустарники и т. п., что придает препятствию привлекательный вид.

Банкеты (большие земляные валы) устраивают только на больших открытых площадках. Их сооружают из насыпной земли с деревянной, бетонной или кирпичной обшивкой. Очень эффектны банкеты, оформленные под естественные камни.

Крестовина вертикальная – одно из отвесных препятствий. Она очень ценна на первых занятиях с двойными и тройными системами, так как приучает всадника искать середину препятствия. Поставленная в двойной системе крестовина особенно хороша, когда лошадь обносит.

Крестовина горизонтальная учит всадника искать середину препятствий и требует от него большой активности при управлении лошадью.

Двойные и тройные системы могут состоять из разных препятствий – отвесных, широтно-высотных (оксеров) и широтных с заложением. Наиболее сложны системы, состоящие из широтно-высотных препятствий. В системах очень большое значение имеет расстояние между препятствиями. Если система ставится в один темп, то препятствия могут находиться одно от другого на расстоянии 3 – 3,5 м, в два темпа – 7 – 7,5 м, в три темпа – 10,5–11 м.

Препятствия расставляются на ровном поле 120 х 80 м с травяным или земляным покрытием с учетом возможностей лошадей и всадников и типа проводимого конкура (рис. 39). В скоростных конкурах в маршрут включают длинные прямые отрезки. При составлении Охотничьего паркура учитывают экономию времени на дистанции при преодолении наиболее сложных препятствий. Для конкуров класса А маршрут составляют из коротких отрезков, препятствия максимально приближены.

Рис. 39 Конкурное поле

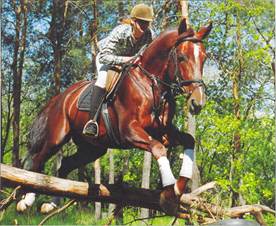

6. Троеборье (или милитари) – сложнейший вид конного спорта, требующий высокого мастерства всадника, всесторонней подготовки и крепкого здоровья лошади. Само название «милитари» говорит о том, что первоначально соревнования по троеборью устраивали для военных кавалеристов с целью проверки умений коня и всадника.

Современные соревнования по троеборью проходят в течение трех дней. В первый день проводится манежная езда по несложной программе. Второй день начинают с ветеринарного контроля; если он пройден успешно, лошадь допускают к полевым испытаниям. Полевые испытания включают четыре участка (А, Б, В, Г): движение по дорогам (А, В) от 10 до 20 км со средней скоростью 240 м/мин, стипль-чез (Б) от 1800 до 4200 м с неразборными препятствиями из расчета 3 препятствия (высота до 140 см, ширина до 200 см) на 1 км, кросс по пересеченной местности (Г) от 4500 до 8100 м со стационарными препятствиями (по 4 препятствия на каждый километр трассы). Сложность стипль-чеза и кросса заключается в «мертвых» препятствиях, не разрушающихся при любом воздействии лошади, это зачастую приводит к серьезным падениям на дистанции (рис. 40-43).

Рис. 40 Троеборный прыжок

Рис. 41 Прыжок через живую изгородь

Рис. 42 Стенка

Рис. 43 Тройник

На третий день проводится тщательное обследование лошадей на сохранность и готовность к дальнейшим соревнованиям по преодолению препятствий по правилам конкура. На дистанции от 450 до 900 м устанавливают 12 разборных препятствий высотой до 120 см и шириной до 180 см. При этом средняя скорость движения на маршруте составляет 400 м/мин.

К испытаниям по троеборью допускают лошадей с 5 лет, к ним предъявляют более мягкие требования, чем к лошадям старшего возраста.

В основном используются чистокровные верховые и их помеси, неплохие результаты показывают буденновские и тракененские лошади. Промеры троеборной лошади должны приближаться к эталонным: высота в холке – 165- 168 см, длина туловища – 161-163 см, обхват груди – 187-189 см. При этом важна всесторонняя физическая подготовка, хорошая техника прыжка, умение преодолевать почти отвесные обрывы, преграды на подъемах и спусках.

В отдельных случаях программу троеборья сокращают до двух испытаний (двоеборье), например, проводят манежную езду и кросс.

Наши всадники в троеборье выступали с переменным успехом. На XVI Олимпийских играх в Стокгольме команда СССР заняла 7-е место среди 19 стран-участниц, при этом Л. Баклышкин на Гимнасте – 4-е место. В 1964 г. в Токио наша страна заняла 5-е место среди 12 стран-участниц, затем 7-е место в Мюнхене из 20 стран, 5-е место в Монреале из 13 стран. Лишь на XXII Олимпийских играх в Москве команда советских спортсменов вышла на 1-е место из 7 стран-участниц. Больше ничем похвастаться не можем, видимо, лошадям и всадникам не хватает правильной подготовки и достаточного финансирования в этой сфере.

7. Понятие «стипль-чез» возникло в Англии. Своеобразные «скачки до колокольни» по пересеченной местности от деревни до деревни были весьма популярны у ирландских и английских фермеров. Каждый участник стремился первым закончить дистанцию, при этом приходилось преодолевать естественные препятствия: спуски и подъемы, заборы и живые изгороди, канавы и рвы с водой. Ориентиром в пути служил заветный шпиль колокольни. Побеждал владелец наиболее резвой и выносливой лошади.

В России соревнования стиплеров проводили в Красном Селе с целью проверки способностей кавалеристов управлять лошадью в полевых условиях.

Теперь маршруты стипль-чеза тщательно составлены, но по зрелищности, сложности и травмоопасности ничем не уступают «скачкам до колокольни». К соревнованиям по стипль-чезу допускаются лошади старше 5 лет. Маршрут составляют таким образом, чтобы трасса протяженностью 4 – 8 км проходила с перепадом высот и по различному грунту (по траве, песку, вспаханному полю). Соревнования проходят на время, за которое надо преодолеть от 12 до 36 препятствий высотой до 150 м и шириной до 7 м. Препятствия изготавливают так, чтобы по виду они максимально напоминали естественные преграды. Основание выполняют стационарным до 100 см, а наверху укрепляют плотные живые изгороди (рис. 44-46).

Рис. 44 Хворостяные засеки

Рис. 45 Земляные валы

Рис. 46 Ров с водой

Наиболее знамениты Большой ливерпульский и Большой Пардубицкий стипль-чезы. История Большого национального ливерпульского стипль-чеза началась 26 февраля 1836 г., с тех пор он ежегодно разыгрывается на ипподроме Энтри. С 1890 г. и по сей день дистанция соревнования 4 мили 856 ярдов (7218 м) с 32 препятствиями. В настоящее время призовой фонд соревнования достигает 250 тыс. долларов.

Большой Пардубицкий стипль-чез по праву считают самым сложным из всех проводимых подобных соревнований. Разыгрывается в Чехии на ипподроме в Пардубице. Протяженность маршрута составляет 6900 м и включает 30 препятствий, одно из которых преодолевается дважды. Труднейшее препятствие – Большой таксис, оно представляет собой изгородь 1,5 м в высоту и 1,5 м в ширину, за которой расположен ров шириной 5 м. За историю Пардубице дважды некому было присуждать награду – всадники не укладывались в предложенное время. Редко всем удается пройти всю дистанцию, в 1899 г. до финиша дошел лишь один участник. Советские конники участвуют в Пардубицком стипль-чезе с 1955 г. В 1957 г. В. Федин стал победителем соревнования на чистокровном Эпиграфе. Эпиграф подтвердил свой титул чемпиона и в 1958 – 1959 гг. под седлом В. Прахова. И. Авдеев в 1960 и 1961 гг. выиграл Пардубицкий стипль-чез на Грифеле, а в 1963 и 1964 гг. стал третьим призером на этой же лошади. Семьдесят пятым победителем стал буденновский Прибой.

В настоящее время в России возрождается этот вид спорта, трассы для стипль-чеза достаточной сложности оборудованы в Нижнем Новгороде, Подмосковье и Ростове.

8. Это испытания лошади на резвость. Скачки – движение лошади максимально резвым галопом, а бега – максимально резвой рысью.

В гладких скачках, проводимых на ипподромах нашей страны, испытывают лошадей чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород. Скачки лошадей полукровных пород стали достаточно редким явлением.

Молодняк, прошедший систему заводского тренинга, поступает для дальнейшей подготовки на ипподромы. Первые испытания проводятся в двухлетнем возрасте. Для выравнивания шансов лошадей объединяют в группы.

В низшую (четвертую) определяют молодняк, ни разу не принимавший участие в скачках, после победы в какой-либо скачке лошадь переводят в третью, вторую, первую группу. После четвертой победы лошадь переводят в разряд «вне групп».

Также для уравнивания шансов лошадей существует система гандикапов – скачек, в которых на победителей накладывают ограничения. Они выражаются в дополнительном весе, который несет скакун, или в невыгодном месте старта.

Стартуют лошади из боксов (рис. 47). При звуке колокола распахиваются дверцы, и скачка считается начатой. Такая система максимально исключает возможность фальстартов.

Испытания кобыл проводят до 3 - 4-летнего возраста, жеребцов – до 5-8 лет (в некоторых случаях и в более старшем возрасте).

Рис. 47 Старт

Гладкие скачки проводят на следующих дистанциях: 1000, 1200, 1400, 1500, 1800, 2000, 2400, 2800, 3000, 3200 и 4000 м. Для двухлеток предельная дистанция составляет 1600 м, для трехлеток – 3000 м. Двухлетние кобылы несут нагрузку 55 кг, трехлетние – 56 кг, четырехлетние и старше – 57 кг. Жеребцы получают нагрузку на 2 кг больше, чем кобылы (рис. 48).

Рис. 48 Гладкие скачки

Скаковой сезон начинают не ранее 1 апреля, а заканчивают не позднее 8 ноября. Продолжительность его зависит от природно-климатических условий. Двухлеток испытывают с середины мая отдельно от других возрастных групп.

Испытания рысаков проводят в качалках и под седлом (рис. 49). Начинают испытания в качалках с двухлетнего возраста. Кобыл испытывают до 4-5 лет, жеребцов – до 5-8 лет (и старше). Группы составляют в зависимости от выигранных баллов. Испытания проводят на беговых дорожках на дистанции 1600, 2400 и 3200 м. Испытания на 1600 м проводят в 1, 2 или 3 гита. Двухлеток испытывают только в одногитовых заездах на 1600 м.

Рис. 49 Бега

Тренинг и испытания рысаков на многих ипподромах проводят круглый год. Под седлом испытывают лошадей с трехлетнего возраста, причем жеребцы несут вес 63 кг (в трехлетнем) и 65 кг (в четырехлетнем возрасте), а кобылы – на 2 кг меньше.

Для испытаний в качалках применяют особую легкую упряжь, не стесняющую движения, но позволяющую фиксировать голову и шею лошади в определенном положении.

Двухлеток и трехлеток испытывают в своих возрастных группах, а четырехлетние лошади после 1 июля участвуют в бегах с лошадьми более старшего возраста.

9. Езда в красивых экипажах издавна пользовалась популярностью во многих европейских странах. Международные соревнования в экипажах начали проводиться в 1969 г. по предложению президента Федерации конного спорта Англии М. Анселл, специалистов Польши, Венгрии, Швейцарии, ФРГ. В настоящее время для них разработаны специальные правила. В этих соревнованиях ездок с двумя пассажирами в экипаже, запряженном четверкой лошадей по две пары или только одной парой, в течение четырех дней выполняет установленные правилами задачи: первый день – представление судьям для оценки стиля запряж ки; второй день – соревнования в манеже для демонстрации выезженности и съезженностн лошадей; третий день – полевые испытания на дистанцию 36 км для оценки работоспособности и выносливости лошадей; четвертый день – проверка состояния лошадей после полевых испытаний.

ки; второй день – соревнования в манеже для демонстрации выезженности и съезженностн лошадей; третий день – полевые испытания на дистанцию 36 км для оценки работоспособности и выносливости лошадей; четвертый день – проверка состояния лошадей после полевых испытаний.

Соревнования в экипажах в настоящее время являются официальной дисциплиной ФЭИ и с каждым годом приобретают все большую популярность как за рубежом, так и в нашей стране. На церемонии закрытия XX Олимпийских игр в 1972 г. в Мюнхене с большим успехом состоялись показательные выступления четверок, запряженных в экипажи, из ряда европейских стран. Теперь ежегодно проводятся международные соревнования в экипажах, континентальные и раз в два года мировые чемпионаты. Конные заводы России имеют большие возможности для подготовки лошадей к участию в международных соревнованиях по этому виду конного спорта.

10. Русская тройка издавна пользуется любовью народа, и славится далеко за пределами нашей страны. Эти соревнования стали проводиться с начала ХIX в., и быстро завоевали большую популярность. По мepe того как в России получила распространение орловская рысистая порода, особое внимание стали уделять тройкам с коренниками, которые должны идти устойчивой рысью, а пристяжные – скакать галопом, опустив головы вниз и в стороны. Русские тройки с большим успехом много раз демонстрировались в различных зарубежных странах. Так, в 1910 г. серая и вороная тройки на Всемирной конской выставке в Лондоне получили за красоту и резвость первые премии. Большой успех в Канаде и США имела русская тройка орловских рысаков, подаренная Советским правительством американскому промышленнику Сайрусу Итону.

В Москве ежегодно проводятся соревнования и специальный чемпионат для русских троек, в которых принимают участие тройки из разных регионов страны. Русские тройки являются украшением фестиваля «Русская зима» на ВДНХ России. Соревнования троек проводятся по специальным правилам, утвержденным МСХ России. Главным критерием здесь являются подобранность лошадей по масти, экстерьеру, темпераменту, красота запряжки, мастерство управления тройкой, правильности выполнения различных упражнений на разных аллюрах. В южной зоне, особенно в степных районах страны большую популярность имеют соревнования в тачанках запряженных четверками одномастных лошадей, которые становятся все более любимым зрелищем для зрителей во время различных праздников.

11. Конные пробеги еще у кочевых народов были обычным явлением и совершались в одиночку или группами из чисто практической или военной необходимости. В нашей стране было проведено много очень интересных конных пробегов. Так, в 1889 г. молодой корнет М. В. Асеев успешно совершил пробег из города Лубны (Полтавской губернии) в Париж; в 1890 г. сотник Д. Н. Пешков верхом на амурской лошадиСерко проехал от Благовещенска до Петербурга, а в 1910 – 1911 гг. казачка Александра Кудашова на монгольской лошади совершила пробег по сибирским дорогам из Харбина в Петербург. В советское время первые конные пробеги были проведены в 1922-1923 гг. под Ростовом-на-Дону. Среди участников пробега на 100км были легендарные полководцы К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный, И. В. Тюленев.

Конные пробеги проводятся в целях испытания резкости, силы, выносливости лошадей и умения всадника правильно рассчитать силы коня, сохранить его для дальнейшегоиспользования. Соревнования по пробегам осуществляют на резвость и выносливость. Резвостные пробеги проводятся на 25-50-100 км, на выносливость – суточные или многодневные. К участию в них допускаются хорошо подготовленные лошади любой породы в возрасте не моложе шести лет. Маршрут пробега намечается и измеряется заранее судейской коллегией. На нем устанавливают контрольные пункты. Во время пробега всаднику разрешается слезать с лошади и вести ее в поводу, но старт и финиш онобязан проехать верхом.

Результаты пробега оценивают суммарно по резвости, состоянию лошади, потерям в живой массе и клиническим показателям. Поэтому лошадей, участвующих в пробегах, подвергают строгому зооветеринарному контролю. В настоящее время ФЭИ разработаны правила проведения международных соревнованийпо пробегам на различные дистанции.

12. Вольтижировка – выполнение на бегущей или скачущей лошади по кругу различных упражнений, как на гимнастическом бревне. Снаряжение составляет вольтижировочное седло. Известна со времен Древнего Рима. В 1920 г. была включена даже в программу Олимпийских игр, но не удержалась.

Скоринг – конно-лыжные соревнования, буксировка лыжника лошадью. Бывает два варианта: лошадь под всадником тянет за собой лыжника или лыжник сам управляет лошадью с помощью вожжей.

Аркан-тартыш – перетягивание каната двумя всадниками или двумя командами всадников.

Аударыспак – борьба всадников с целью стянуть противника с неоседланного коня. Соревнуются всадники не моложе 18 лет, в трех весовых категориях. Казахстан.

Байга – скачка в степи на дистанции 5, 10, 20, 25, 50 км на неоседланных лошадях. Соревнуются мальчики от 7 до 14 лет. Казахстан, Киргизия.

Казачьи игры – рубка лозы шашкой, метание копья или кинжала на скаку в цель (рис. 50).

Рис. 50 Метание копья в цель

Исинди – бой всадников на копьях. Участвуют 2 команды по шесть и более всадников, каждый их которых держит в руке исинди (легкое копье с мягким наконечником из кожи). Грузия.

Кокпар – борьба за тушу козла. Всадникам из двух соревнующихся команд (по 5-10 человек в каждой) надо поднять тушу (улак) с земли или отобрать у соперника и завести в свои ворота как можно большее число раз. Туша весит 40-50 кг (без головы). Расстояние от ворот до ворот 300-400 м, ширина игрового поля 20-30 м. Казахстан, Средняя Азия, Афганистан.

Конное поло – английское название восточной игры, известной еще со времен Римской Империи. Конный хоккей. Смысл игры – загнать деревянный мяч с помощью длинной клюшки в ворота противника. Известна много веков в Азии, на Кавказе, в Индии, Китае. Игра идет в быстром темпе на поле длиной 150-200 м, шириной – 60-120 м.

Кыз-куу – игра казахов и киргизов (рис. 51). Участвуют несколько пар всадников, одетых в яркие национальные костюмы. Скачка проходит перед зрителями на отрезке 300-400 м «туда и обратно». При езде «туда» джигит должен догнать и поцеловать девушку, а она стремится от него ускользнуть. Если ему этого не удалось, то на отрезке «обратно» девушка догоняет его и наказывает ударом хлыста. В игре оценивается мастерство всадников, их артистичность, костюмы, эффектный вид лошади и резвость скачки.

Рис. 51 Кыз-куу

Ледяной город – старинная русская игра. Всадники атакуют охраняемые ледяные укрепления, пытаясь одолеть защитников и пробить брешь в толстых снеговых стенах.

Папах-оюну – всадники, стараясь сохранить на голове свои папахи, пытаются отнять их друг у друга. Азербайджан.

При-купль – соревнования в парном преодолении препятствий и демонстрация парной езды, обычно мужчины и женщины. Часто сюда же входит и па-де-де – выступление пары по выездке, выполняющей под музыку произвольную программу синхронно. Зародилось во Франции.

Пушбол – конный футбол. Всадники так управляют лошадьми, чтобы они сами подталкивали большой (1,5 м в диаметре) мяч к воротам противника. Появился в Венгрии.

Сюрпапах – конный баскетбол. Всадники из одной команды, передавая папаху или мягкий мяч своим партнерам, стараются забросить его в кольцо диаметром 0,5 м на столбе противника (высота 3 м), не пересекая линии штрафной площадки. Азербайджан.

Тарчия – грузинская игра. Заключается в преследовании всадника, у которого на рукаве прикреплен платок, который он стремится отдать судье, а преследующий стремится его сорвать.

Родео – игры американских ковбоев, или гаучо, как их называют в Южной Америке. Гвоздем программы является езда на «дикой» лошади. В действительности же, лошади для родео не дикие. Используют для этого чаще жеребцов. Их перевязывают специальной веревкой в пахах, и усидеть на них даже одну минуту очень трудно, т.к. животное испытывает сильную боль при давлении на область паха и наружных половых органов и стремится избавиться от нее.

Парфорсная охота – Англия. Скачка группы всадников по пресеченной местности. Дистанция охоты до 35 км. Бывает с гончими и без них, за макетом лисицы (волокуша) и настоящая охота. Была распространена в царской России с борзыми.

Палео – проводятся в Италии в городе Сиена. Скачки без седла на лошадях по городским улицам и небольшой площади в центре. Участвуют жители каждой улицы.

Джерида – тунисская конная игра. Имитация войны, разыгрываемой двумя группами всадников.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2721; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!