КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вопросы для контрольной проверки по теме

|

|

|

|

Формирование цен на производственно-техническую продукцию в рамках торгов

Основные проблемы ценообразования на продукцию производственно-технического назначения

Сильнейший отпечаток на процесс формирования цен продукции производственно-технического назначения накладывает тот факт, что ее полезность может быть выражена через четко определяемые количественные параметры и что эти параметры сознательно исследуются специалистами по закупкам вплоть До проведения формализованных расчетов и сравнений.

Но раз так поступают специалисты по закупкам, аналогичный подход должны воспринять и специалисты по ценообразованию фирм-продавцов. Иными словами, они должны формировать цены на продукцию своих фирм на основе тщательного соизмерения с параметрами продукции. Формальным механизмом такого соизмерения выступают расчеты соотношений «полезность/цена». Это может быть сделано, например, форме построения графиков типа того, что показан на рис. 14.4

Как видно на этом графике, если в качестве главного параметра продукции выступает, например, ее производительность, то можно выстроить несколько типов параметрически; рядов, различающихся величинами удельных цен на единиц} производительности. Так, на рис. 14.4 при соотношении 2,(удельная цена в расчете на производительность 1 тыс. шт. i час составляет 2 млн руб., при соотношении 1,0 — 1 млн руб. при соотношении 0,5 -- 0,5 млн руб.

При этом, как нетрудно заметить на рис. 14.4, мы здес! исходим из того, что рост цен происходит в той же пропорции, что увеличивается основной параметр полезности товара для покупателя. Однако это вовсе не является строгой закономерностью. Более того, в параметрических рядах часто встречается постепенное снижение удельной цены по мере роста значения основного потребительского параметра.

В случаях, аналогичных описанному выше, мы сталкиваемся с методом, получившим название параметрического ценообразования. Он используется:

1) при наличии большого ассортимента однотипной продукции, различающейся одним или несколькими качественными параметрами;

2) при существенной зависимости экономической ценности товара (а нередко и затрат на его производство) от таких параметров.

Параметрическое ценообразование - установление цен на параметрический ряд товаров в соответствии с формализованной моделью зависимости цены от значений основных потребительских параметров этих изделий.

В коммерческой практике такие ситуации встречаются достаточно часто в отраслях машиностроения, в металлургии (например, с учетом дифференциации марок проката по толщине и длине) и добывающей промышленности (дифференциация цен в зависимости от содержания основных элементов и примесей). При этом параметрический подход используется как во внутреннем, так и во внешнеторговом ценообразовании, что позволяет фирмам при выходе на новый для себя рынок «вписывать» свои изделия по цене в фактически сложившуюся на нем и потому привычную для покупателей систему соотношений «ценность/цена».

Для определения вида модели параметрического ценообразования обычно используются методы исследования регрессионных зависимостей. Например, сотрудники известного американского исследовательского центра, Национального бюро экономических исследований (NBER), Дж. Крэвис и Р. Липси в начале 70-х гг. исследовали внешнеторговые цены на автомобильные дизельные двигатели. В результате этой работы они установили, что формирование цен подчиняется закономерностям, хорошо описываемым с помощью регрессионной зависимости экспоненциального типа1:

Pi=a-Nb\l-N^-... • Nbn", (14.1)

где М, N2,.-,Nn — основные потребительские параметры двигателей; bi,b2,...,bn - - коэффициенты регрессии, отражающие меру влияния определенного параметра на величину цены дизельного двигателя; а — свободный член регрессионного уравнения, отражающий влияние на уровень цены факторов иных, нежели потребительские параметры.

Такого рода параметрические модели могут использоваться для решения задач нескольких типов:

- обоснования цены на новую модификацию, которая включается в параметрический ряд производимых (продаваемых) фирмой товаров;

- элиминирования эффекта «несправедливости» цены;

- расчета поправок к ценам с учетом цен и качества товаров конкурентов (обычно такие поправки именуют коэффициентом торможения).

Коэффициент торможения — понижающий коэффициент, используемый фирмой для того, чтобы, отталкиваясь от «цены безразличия», сделать приобретение своего товара более выгодным для покупателей, чем товара конкурентов.

Таким образом, построение параметрических моделей ценообразования дает возможность как точнее определить цену безразличия, так и более обоснованно принять решение об относительном занижении цены выпускаемого фирмой товара по сравнению с ценой безразличия, чтобы выиграть борьбу за рынок у конкурентов.

Используемые для этого коэффициенты торможения, по имеющимся данным, составляют 0,5—0,8 для серийных промышленных изделий1. Величина такого коэффициента, как легко понять, должна выбираться фирмой не случайным образом, ас учетом ряда факторов:

1) степени остроты конкурентной борьбы на рынке (чем она острее, тем меньшее значение должен принимать этот коэффициент);

2) известности торговой марки и завоеванной фирмы репутации (чем она лучше, тем меньшее «торможение цены» фирма может себе позволить, не рискуя проиграть в конкурентной борьбе);

3) перспективной продуктовой политики (например, по товару, являющемуся убыточным лидером продаж, фирма может установить минимальный уровень коэффициента торможения, чтобы захватить большую долю рынка).

Как было показано выше, в табл. 14.3, одной из существенных особенностей рынков продукции производственно-технического назначения является широкое использование процедуры торгов (тендеров), в ходе которых и формируется окончательная цена товара (или производственной услуги). Такие процедуры в принципе способны обеспечить наивысшую затратную эффективность, т. е. получение необходимого результата при минимальном расходовании финансовых ресурсов.

Именно поэтому во многих развитых странах мира торги являются обязательным условием размещения бюджетных ассигнований, т. е. организации закупок товаров или услуг бюджетными организациями всех уровней.

Торги (тендер) — отбор поставщиков продукции или услуг производственного назначения с помощью формализованной процедуры аукционного типа.

По природе близки или тождественны тендерам процедуры организации закупок крупными фирмами, если у них возникает необходимость выбора поставщика крупных партий новых видов ресурсов. Наконец, тендерные процедуры обязательны и при реализации займов или программ помощи со стороны международных финансовых организаций.

Но до того как тендерный комитет примет к рассмотрению заявку потенциального поставщика, последний, согласно существующим правилам, должен доказать, что его продукция соответствует требуемому уровню качества (обладает международно признанными сертификатами). К сожалению, многие российские фирмы, обладая потенциальным преимуществом перед зарубежными конкурентами по уровню цен, не могут принять участия в тендерах на поставку оборудования.

Таким образом, до начала соревнования по соотношению «Ценность/цена» фирма должна аргументированно доказать, что качество ее продукции не ниже уровня, задаваемого условиями тендера. Лишь затем может начаться собственно экономическое соревнование, к которому надо уметь подготовиться.

Такая подготовка, т. е. разработка тендерного предложения (оферты), является дорогостоящей и длительной процедурой а прибыльность сделки в случае победы зависит в огромной мере от уровня квалификации специалистов фирмы и ее предыдущего опыта. При этом важно обратить внимание на то, что, хотя важнейшим фактором победы (в честно проводимых тендерах) является предложение наилучшего соотношения «ценность/цена», включение в оферту цены на самом низком уровне еще не гарантирует благосклонности тендерного комитета.

Нередко заказ выдается «самому дешевому из надежных поставщиков». Это означает, что тендерный комитет предварительно отбирает из всего круга участников только те фирмы, которые уже успешно выступали поставщиками для данного заказчика в прошлом или способность которых выполнить в будущем принимаемые на себя обязательства 'не вызывает сомнений (такое заключение делается на основе экспертной оценки технических, финансовых и управленческих характеристик фирмы-конкурсанта). Это особенно актуально для российских фирм, которые часто не обладают устоявшейся репутацией и пытаются выиграть тендеры лишь за счет занижения предлагаемой цены поставки.

Между тем участие в тендере следует рассматривать как многогранную стратегическую задачу, в которой определение цены оферты является лишь одним, хотя и очень важным, из элементов специфического маркетингового комплекса. Поэтому подготовка тендерной заявки включает как минимум два этапа:

1) качественный анализ условий торгов;

2) экономическое обоснование заявки на участие.

Качественный анализ условий торгов

Задачей качественного анализа является определение желательности победы в торгах с точки зрения задач развития фирмы в целом.

Эти задачи могут состоять как в максимизации прибыли, так и в проникновении на новый для себя рынок или (что ныне очень актуально для отечественных фирм) хотя бы в обеспечении более полной загрузки существующих мощностей и сохранении занятости для наиболее ценных работников. Соответственно и условия тендера должны рассматриваться именно с точки зрения их влияния на решение такого рода задач.

Именно на этой основе ищутся ответы на три основных вопроса:

1. В каких тендерах участвовать?

2. Когда подавать заявку на участие?

3. Какую цену предложить?

Отвечая на эти вопросы, необходимо проанализировать несколько основных параметров:

1) степень загрузки производственных мощностей и возможность ее изменения в случае выигрыша торгов;

2) наполненность портфеля заказов;

3) возможную степень остроты конкуренции в данных торгах;

4) сложность соблюдения условий поставок, сформулированных в приглашении к торгам;

5) возможную прибыльность выполнения заказа в случае победы.

Как показывают опросы, наиболее стабильным в списке этих параметров для различных фирм—участниц торгов является степень загрузки производственных мощностей. Тут возможны две крайние ситуации, анализируемые всегда на основе определения маржинальных затрат.

Первая из них возникает в случае, когда условия торгов предусматривают объем поставок, превышающий резерв мощностей (например, мощности загружены на 90%, а предполагаемый объем поставок равен еще 20%). В этом случае фирма может столкнуться с очень высокими приростными (предотвратимыми) затратами, а сумма выигрыша, напротив, может оказаться не слишком большой.

В этих условиях фирме выгодно идти на участие в торгах лишь в том случае, если у нее есть шансы победить, не опуская Цену поставки ниже уровня, обеспечивающего прибыльность даже с учетом маржинальных затрат (закупки или аренды дополнительных помещений, оборудования, наема нового персонала и т.д.).

Вторая характерна для фирм, действующих в условиях плохой конъюнктуры или проигравших часть рынка конкурентам, а. потому недоиспользующих свои производственные мощности и находящихся в ситуации, соответствующей неравенству 14.2:

где Си -- фактический объем производства (capacity utilized), в натуральном или денежном выражении (при расчете в фактически существующих ценах продаж); Се — объем производства, возможный при полной загрузке производственных мощностей (capacity existed), в натуральном или денежном выражении; р — нормальный уровень резервирования (недогрузки) производственных мощностей (обычно 10—15%).

В этом случае участие в торгах становится для фирмы особенно выгодным в силу того, что многие затраты (прежде всего постоянные) оказываются для нее невозвратными и потому должны быть исключены из расчета выгодности победы при тех или иных условиях торгов.

Экономическое обоснование заявки на участие в торгах Экономическое обоснование заявки на участие в торгах связано с выбором той предлагаемой фирмой цены, при которой она может достичь максимальной величины выигрыша, определяемого с помощью уравнения 14.31:

E(X) = P(X)Z(X), (14.3)

где X — объем поставок по условиям торгов; Е(Х) — возможная величина выигрыша фирмы в случае получения по итогам торгов заказа на объем поставок X; Р(Х) -- вероятность получения заказа объемом ЛТпри различных уровнях цены оферты; Z(X) — выигрыш, получаемый при различных уровнях цены оферты.

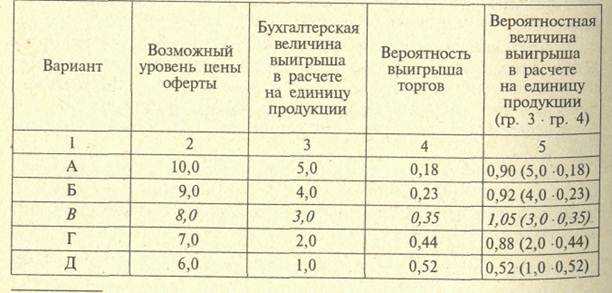

Чтобы представить себе, как такой расчет может быть проведен на практике, рассмотрим пример, исходные условия которого приведены в табл. 14.4.

Таблица 14.4. Расчет выигрыша для условий торгов как вероятностной величины (или руб.)

Здесь фирма имеет переменные затраты на производство единицы продукции в размере 5,0 млн руб. Кроме того, она исходит из некоторым образом полученных оценок вероятности выигрыша торгов при различных уровнях цены своей оферты. Как получить такие оценки, мы рассмотрим ниже, а здесь отметим лишь, что они определяются автономно для каждого варианта в сопоставлении с вероятностью получения заказа конкурентами при таком уровне своей цены и потому сумма вероятностей в графе 4 не равна единице.

Как легко понять, анализируя табл. 14.4, с чисто бухгалтерских позиций предпочтительным является уровень цены в 10 млн руб., обеспечивающий наибольшую величину удельного выигрыша (5,0 млн руб.). Но после взвешивания удельных выигрышей на вероятность получения заказа при том или ином уровне цены оферты, наиболее предпочтительной оказывается цена в размере 8,0 млн руб. (вариант В), так как именно она дает шансы на получение наибольшей вероятностной величины удельного выигрыша — 1,05 млн руб. Именно такую цену фирме и стоит включать в свою оферту на торги.

Такой однозначный вывод справедлив, однако, лишь для тех фирм, которые имеют возможность участвовать во многих торгах и должны сформировать свой портфель предложений в соответствии с задачей максимизации общей массы выигрыша. Напротив, если фирма действует в условиях стагнирующего рынка или переживает серьезные финансовые трудности, то для нее приемлемой может оказаться цена, сулящая наибольшие шансы на победу при хотя бы минимальной (минимально приемлемой) величине выигрыша.

Как мы видим, для обоснованности такого рода расчетов принципиально важно достоверное определение вероятности победы в торгах при различных,уровнях цены. Оценка таких вероятностей может осуществлять различным образом в зависимости от имеющейся информации.

Первый, наиболее фундаментальный подход требует обладания информацией:

1) о круге участников аналогичных торгов в прошлом;

2) об уровнях цен, предлагавшихся всеми этими участниками в своих офертах;

3) об уровнях цен, по которым были заключены контракты с победителями торгов.

При наличии всего такого массива данных можно воспользоваться детальными методами оценки вероятностей, описанными в литературе1 и основанными на расчете частоты предложения той или иной конкурирующей фирмой цен, отличающихся от цен оферты нашей фирмы на определенную долю от величины наших прямых затрат по соответствующей продукции. На этой основе определяется возможная цена оферт наших конкурентов и вероятность того, что наша оферта будет принята, если мы предложим цену ниже, чем у конкурентов. Второй метод более прост, хотя также требует информации о соотношениях, сложившихся в прошлых торгах между ценами победителей и ценами, существовавшими на ту же продукцию на открытом рынке в момент проведения торгов. Скажем, если в прошлом заказы получали чаще всего фирмы, предлагавшие в своих офертах цены на 35—45% ниже цены открытого рынка, то эксперты фирмы могут полагать, что вероятность победы в торгах будет подчиняться следующей закономерности2:

Степень снижения цены оферты по сравнению 20 30 40 50

с ценой открытого рынка, %..,..

Вероятность победы в торгах, % • 25 40 50 70

Третий метод может быть использован в случае, если на данном рынке торги проводятся впервые (что будет характерно для многих рынков России) или когда фирма по каким-то причинам не может собрать информацию о предыдущих торгах. Тогда таблицы вероятностей, сходные с приведенной выше, строятся на основе чисто экспертных эвристических заключений, основой которых служит лишь общеэкономический анализ информации о возможных конкурентах. Естественно, что достоверность таких оценок минимальна и ими можно пользоваться лишь в самом крайнем случае.

1. Какие факторы накладывают наиболее существенный отпечаток на формирование цен продукции производственно-технического назначения?

2. Почему чувствительность покупателей к ценам материалов и комплектующих выше, чём к ценам оборудования?

3. Какие факторы, кроме свойств самого товара, влияют на успешность продаж продукции производственно-технического назначения?

4. Какие факторы определяют меру влиятельности покупателей продукции производственно-технического назначения на формирование ее цены в процессе переговоров с продавцами?

5*. Почему параметрическое ценообразование удобно как для продавцов, так и для покупателей продукции производственно-технического назначения?

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 968; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!