КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Определение кодирования. Цели кодирования

|

|

|

|

Приведите схему процесса разработки классификатора.

Характеристика фасетной системы классификации.

Характеристика иерархической системы классификации.

Ответы на вопросы.

1. С какой целью разрабатываются классификаторы?

Классификатор — это документ, с помощью которого осуществляется формализованное описание экономической информации в ЭИС, содержащей наименования объектов, наименования классификационных группировок и их кодовые обозначения. Целью разработки классификаторов является установление соответствия между значениями справочных или описательных признаков какого-либо элемента или процесса и значениями группированных признаков

2. Определение процесса классификации. Признак классификации.

Процесс классификации – распределение объектов классификации в соответствии с принятой системой классификации.

Признак классификации – свойство или характеристика объекта классификации, которое позволяет установить его сходство или различие с другими объектами классификации.

3. Методы классификации объектов.

Реквизиты-основания подразделяются по типу алгоритмов их получения на количественные, стоимостные, проценты, удельные веса и др. Множество реквизитов-признаков по степени формализации делится на два подмножества:

• справочные реквизиты-признаки как правило, наименования, предназначенные для понимания показателя пользователем-экономистом;

• группировочные реквизиты-признаки – как правило, закодированные аналоги справочных признаков, предназначены для логической обработки информации на ЭВМ.

Основными объектами классификации и кодирования являются справочные реквизиты-признаки, описывающие процессы, место, время выполнения процессов, субъекты и объекты действия, отражаемые в показателе.

К объектам классификации и кодирования относятся также наименования показателей и документов. Помимо этого к объектам классификации и кодирования относят также наименования компонентов проекта ЭИС, в том числе файлов, задач, подсистем, программных модулей и др.

Характерными особенностями иерархической системы являются:

· наличие в системе ограниченного количества признаков классификации;

· соподчиненность признаков классификации, что выражается разбиением каждой классификационной группировки, образованной по одному признаку, на их множество по нижестоящему (подчиненному) признаку.

При построении иерархической системы классификациисначала выделяется некоторое множество объектов, подлежащее классифицировzzанию, Мо, для которого определяются полное множество признаков классификации G и их соподчиненность друг другу, затем производится разбиение исходного множества объектов на классификационные группировки на каждой ступени классификации.

При использовании иерархической системы классификации необходимо соблюдать следующие ограничения:

· получающиеся на каждом уровне классификационные группировки должны составлять исходное множество объектов М;

· классификационные группировки Хjк на каждой ступени не должны пересекаться;

· классификация на каждой ступени должна проводиться только по одному признаку (G).

К положительным сторонам данной системы следует отнести логичность, простоту ее построения и удобство логической и арифметической обработки.

Недостатки, отмеченные в иерархической, отсутствуют в других системах, которые относятся к классу многоаспектных.

Фасет— это аспект классификации, который используется для образования независимых классификационных группировок.

Фасетная система характеризуется следующими особенностями построения:

· имеется некоторое множество классифицируемых объектов Мо;

· это множество можно рассматривать в нескольких аспектах, каждый из которых может характеризоваться одним или несколькими признаками, образующими фасет Фr;

· устанавливается некоторый порядок следования фасетов с помощью фасетной формулы (при этом последовательность фасетов определяется по частоте обращения к этим фасетам на некотором множестве заданных задач): F = (Ф1,…, Ф2,…,Фr,…, ФR);

· определяется количество подмножеств классификационных группировок, число которых определяется числом задач, обращающихся при своем решении к тем или иным фасетам.

Внутри фасета значения признаков могут просто перечисляться в некотором порядке или образовывать сложную иерархическую структуру, если существует соподчиненность выделенных признаков.

К преимуществам данной системы следует отнести большую емкость и высокую степень гибкости, поскольку при необходимости можно вводить дополнительные фасеты и изменять их место в формуле. К недостаткам, характерным для данной системы, можно отнести сложность структуры и низкую степень заполненности.

6. Чем отличается иерархическая система классификации от фасетной?

Иерархическая система характеризуется наличием ограниченного количества признаков классификации, а фасетная система использует параллельно несколько независимых признаков (аспектов) в качестве основания классификации.

Иерархическая система характеризуется жесткой структурой классификации, не позволяющей вносить новые признаки или изменять их последовательность. Фасетная система имеет большую емкость и высокую степень гибкости, поскольку при необходимости можно вводить дополнительные фасеты и изменять их место в формуле.

Фасетная система характеризуется сложностью структуры и низкой степень заполненности. Иерархическая система имеет логичность, простоту построения и удобство логической и арифметической обработки.

7. Что такое информационный язык? Что такое дескриптор и тезаурус? Типы отношений между терминами.

Для поиска показателей и документов по набору содержательных признаков используется информационный язык дескрипторного типа, который характеризуется совокупностью терминов, дескрипторов или лексикой и набором отношений между терминами. Существуют два типа данных отношений:

· постоянные логические - между терминами, вытекающие из отношений между отображаемыми объектами, которые называются парадигматическими;

· переменные - между понятиями, возникающие в процессе построения конкретного высказывания, например показателя, называемые синтагматическими.

Согласно идее координатного индексирования предполагается, что содержание документов или показателей можно достаточно полно отразить с помощью списка ключевых слов — дескрипторов. Дескриптор— это термин естественного языка (слово или словосочетание), используемый при описании документов или показателей. Он имеет самостоятельный смысл и неделим без изменения своего значения.

Все виды отношений явно описываются в систематическом словаре понятий — тезаурусе, который разрабатывается с целью проведения индексирования документов, показателей и информационных запросов.

Большое значение для построения дескрипторного языка имеют выявление и фиксирование ассоциативных отношений между терминами, которые позволяют выдавать более точные ответы на запросы пользователей. К числу ассоциативных относят отношения: части и целого, причины и следствия, связи предмета и процесса и др.

8. Дать характеристику дескрипторной системы классификации: порядок построения, примеры, виды связей между дескрипторами.

Для организации поиска информации, для ведения тезаурусов эффективно используется дескрипторная (описательная) система классификации, язык которой приближается к естественному языку описания информационных объектов. Особенно широко она используется в библиотечной системе поиска.

Суть дескрипторного метода классификации заключается в следующем:

• отбирается совокупность ключевых слов или словосочетаний, описывающих определенную предметную область или совокупность однородных объектов. Причем среди ключевых слов могут находиться синонимы;

• выбранные ключевые слова и словосочетания подвергаются нормализации, т.е. из совокупности синонимов выбирается один или несколько наиболее употребимых;

• создается словарь дескрипторов, т.е. словарь ключевых слов и словосочетаний, отобранных в результате процедуры нормализации.

Пример. В качестве объекта классификации рассматривается успеваемость студентов. Ключевыми словами могут быть выбраны: оценка, экзамен, зачет, преподаватель, студент, семестр, название предмета. Здесь нет синонимов, и поэтому указанные ключевые слова можно использовать как словарь дескрипторов. В качестве предметной области выбирается учебная деятельность в высшем учебном заведении. Ключевыми словами могут быть выбраны: студент, обучаемый, учащийся, преподаватель, учитель, педагог, лектор, ассистент, доцент, профессор, коллега, факультет, подразделение университета, аудитория, комната, лекция, практическое занятие; занятие и т.д. Среди указанных ключевых слов встречаются синонимы, например: студент, обучаемый, учащийся; преподаватель, учитель, педагог; факультет, подразделение университета и т.д. После нормализации словарь дескрипторов будет состоять из следующих слов: студент, преподаватель, лектор, ассистент, доцент, профессор, факультет, аудитория, лекция, практическое занятие и т.д.

Между дескрипторами устанавливаются связи, которые позволяют расширить область поиска информации. Связи могут быть трех видов:

• синонимические, указывающие некоторую совокупность ключевых слов как синонимы;

• родовидовые, отражающие включение некоторого класса объектов в более представительный класс;

• ассоциативные, соединяющие дескрипторы, обладающие общими свойствами.

Пример. Синонимическая связь: студент — учащийся — обучаемый. Родовидовая связь: университет — факультет — кафедра. Ассоциативная связь: студент — экзамен — профессор — аудитория.

9. Виды классификаторов.

По сфере действиявыделяют следующие виды классификаторов: международные, общегосударственные (общесистемные), отраслевые и локальные.

Международные классификаторывходят в состав Системы международных экономических стандартов (СМЭС) и обязательны для передачи информации между организациями разных стран мирового сообщества. СМЭС представляет собой множество стандартных решений по классификационным группировкам и кодированию специальной и экономической информации и формированию источников этой информации. В состав СМЭС входят классификации Организации Объединенных Наций (ООН) и ее специализированных образований, в т.ч.:

· Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК);

· Классификация основных продуктов (КОП);

· Международная стандартная торговая классификация (МСТК);

· Классификация по широким экономическим категориям (КШЭК);

· Классификация функций органов управления (КФОУ);

· Классификация функций правительства;

· Классификация продовольственных и сельскохозяйственных организаций (РАО);

· Классификация международной организации труда (МОТ);

· Классификация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);

· Международная стандартная классификация образования (МСКО).

К числу классификаций, разработанных другими международными организациями, относятся:

· Классификация международного энергетического агентства (МЭА);

· Классификация Совета таможенного сотрудничества;

· Система описания и кодирования товаров и др.

Второй класс классификаторов образуют общегосударственные (общесистемные) классификаторы, обязательные для организации процессов передачи и обработки информации между экономическими системами государственного уровня внутри страны, состав которых будет рассмотрен в следующем разделе.

Для выполнения процедур обработки информации и передачи ее между организациями внутри отрасли используют отраслевые классификаторы.

В пределах отдельных предприятий используют, как правило, локальные классификаторы.

Весь процесс разработки системы классификаторов для ЭИС можно разбить на четыре этапа.

На первом этапе «Разработка ТЗ на проектирование»выполняются две работы. Первая из них связана с определением состава, назначения и сферы действия классификаторов, используемых в системе. Перечень классификаторовопределяется на основе анализа реквизитного состава первичных и результатных документов и выделения всей совокупности реквизитов-признаков.

Далее определяют назначение классификаторов. Каждый классификатор может быть предназначен для однозначной идентификации объекта, передачи информации на расстояние по каналам связи или для поиска и логической обработки первичной информации с целью получения и выдачи результатной информации.

Содержанием второго этапа является «Разработка методических материалов проектирования», которая включает, прежде всего, разработку основных критериев и принципов построения каждого классификатора. К критериям построения классификатора относятся такие, как:

· отнесение того или иного объекта к конкретному классифицируемому множеству;

· степень охвата кодируемого множества объектов.

Принципы построения классификатора определяются его структурой, т.е. количеством ветвей, выходящих из каждой классификационной группировки, количеством ступеней и числом уровней классификации. Классификатор считается однородным,если на каждой ступени из каждой классификационной группировки выходит одинаковое количество ветвей. Кроме того, на этом этапе разрабатывается система взаимодействияклассификаторов разных уровней, предназначенных обеспечивать взаимодействие ЭИС с внешней средой. Эта работа представляет собой разработку некоторого транслятора перехода от одного классификатора к другому. Но чтобы его создать, необходимо провести выбор некоторой системы взаимодействия различных классификаторов, ориентированных на некоторую номенклатуру объектов. Существуют следующие системы взаимодействия:

а) равноправных классификаторов. Характеризуется тем, что на каждом уровне управления для целей обработки информации используется свой локальный классификатор, а для получения или передачи информации из внешней среды используется соответствующий транслятор. Недостаток данной системы заключается в том, что та система, которая имеет на входе наибольшее количество потоков информации от различных организаций, должна иметь наибольшее количество трансляторов;

б) приоритетных классификаторов. Применяется для предприятий одной отрасли. При этой системе на каждом предприятии этой отрасли и на каждом уровне управления имеются локальные классификаторы. Обмен информацией осуществляется в терминах классификатора вышестоящего уровня. Эта система дает уменьшение количества трансляторов независимо от числа входных и выходных потоков. Однако трудности возникают при передаче потоков информации между предприятиями, относящимися к разным отраслям;

в) классификаторов-посредников. Применяется при межотраслевом управлении. На каждом объекте любого уровня управления обработка ведется в терминах своего локального классификатора, а обмен — в терминах одного классификатора-посредника. Преимущества такой системы заключаются в необходимости создания только одного транслятора для каждого предприятия и в обеспечении возможности централизованного ведения классификатора-посредника, что дает минимальное количество ошибок при кодировании информации и обеспечивает информационную совместимость ЭИС разных уровней;

г) единого классификатора. Для обработки информации на всех предприятиях, входящих в состав экономической макросистемы, и для передачи этой информации между ними система возможна только гипотетически, но реально ее нельзя осуществить из-за необходимости кодирования всей информации, существующей в стране, используя очень громоздкие классификаторы.

К факторам, влияющим на выбор способа увязки классификатора, относятся:

· объем и характер обрабатываемой информации;

· объем и характер потоков получаемой и передаваемой информации;

· минимум трудовых и стоимостных затрат на разработку и эксплуатацию системы ведения классификаторов.

На этом этапе осуществляется разработка методик построения классификаторов, отражающих методы и последовательность выполнения отдельных операций по созданию классификаторов, содержание которых зависит от выбранных критериев и принципов их построения.

Третий этап связан с работами по организации сбора и обработки исходных данных, необходимых для составления классификаторов. К их числу относится разработка инструктивных материалов по сбору и обработке исходных данных:

· определение перечня решаемых задач, использующих классификаторы;

· выделение классифицируемых объектов;

· определение состава признаков классификации и значений признаков;

· осуществление лингвистической обработки этих данных (удаление синонимов, омонимов, полисемии, антонимов и др.);

· согласование используемой терминологии в исходных данных с ГОСТами.

Другой работой, которую выполняют на этом этапе, являются сбор и обработка данных согласно разработанным инструкциям.

На четвертом этапе «Составление классификаторов и системы их ведения»осуществляется построение эталонной и рабочей формы классификатора и системы ведения классификатора.

Эталонныйклассификатор должен быть согласован, отпечатан типографским способом и распространен всем пользователям для кодирования информации первичных документов.

Рабочиеклассификаторы наносятся на машинные носители в необходимых разрезах, передаются пользователям и заносятся в файлы справочников баз данных для выполнения процедуры автоматического заполнения первичных документов и для декодирования результатной информации, получаемой после ее обработки.

Все работы по проектированию классификаторов заканчиваются экспериментальной проверкой и внесением корректив, утверждением, изданием и рассылкой классификаторов всем пользователям в функциональные подсистемы.

Кодирование- это процесс присвоения условных обозначений объектам и классификационным группам по соответствующей системе кодирования. Для полной формализации экономической информации недостаточно простой классификации, поэтому и проводят процедуру кодирование.

Системакодирования— это совокупность правил обозначения объектов и группировок с использованием кодов.

12.Понятие кода и его характеристики.

Код— это условное обозначение объектов или группировок в виде знака или группы знаков в соответствии с принятой системой. Код базируется на определенном алфавите (некоторое множество знаков). Число знаков этого множества называется основаниемкода.

Код характеризуется следующими параметрами:

· длиной (L);

· основанием кодирования (А);

· структурой, под которой понимают распределение знаков по признакам и объектам классификации;

· степенью информативности (I), рассчитываемой как частное от деления общего количества признаков (R) на длину кода (L):

I = R / L;

· коэффициентом избыточности (Кизб), который определяется как отношение максимального количества объектов (Qмах) к фактическому количеству объектов (Qфа к) Кизб = Qмах / Qфа к

13. В каких случаях используются регистрационные системы кодирования и какие системы относятся к этому классу?

Регистрационные коды используются для идентификации объектов и передачи информации об объектах на расстояние, поэтому они должны удовлетворять следующим требованиям: минимальности длины кода, однозначности соответствия наименования объекта и его кода в течение длительного периода времени и защищенности кода от помех и ошибок.

К регистрационным системам относятся порядковая и серийная.

Порядковая— это наиболее простая по своему построению система кодирования, суть использования которой заключается в последовательном присвоении каждому объекту кодируемого множества Мо номера его порядка, т.е. в присвоении цифр натурального ряда в порядке расположения объектов. Этот порядок может быть случайным или определяться после предварительной группировки объектов, например по алфавиту.

Как правило, порядковую систему применяют для кодирования малозначных, устоявшихся и простых множеств объектов, не требующих предварительной классификации.

Серийная (серийно-порядковая)система кодирования отличается от порядковой тем, что номенклатура кодируемых объектов Мо предварительно должна быть разбита на группировки по одному признаку и каждой группировке должна быть отведена серия кодовых обозначений, в пределах которой каждому элементу присваивается свой код по порядку. Серия обозначений для каждой группировки определяется таким образом, чтобы после присваивания кодов элементам этой группы в ней оставались бы еще свободные номера на случай появления новых объектов.

14. Для чего используются классификационные системы кодирования, какие системы входят в эту группу?

Классификационные кодыиспользуют для отражения классификационных взаимосвязей объектов и группировок и применяются в основном для сложной логической обработки экономической информации на компьютере, отсюда вытекают требования: однозначности отображения классификационных взаимосвязей объектов и их группировок и обеспечения максимальной простоты программирования. Группу классификационных систем кодирования можно разделить на две подгруппы в зависимости от того, какую систему классификации используют для упорядочения объектов.

Последовательные системыкодирования характеризуются тем, что они базируются на предварительной классификации по иерархической системе классификации, в результате использования которой коды нижестоящих группировок образуются путем добавления кодов к кодам вышестоящих группировок.

Параллельные системыкодирования характеризуются тем, что они строятся на основе использования фасетной системы классификации и коды группировок по фасетам формируются независимо друг от друга.

Последовательные и параллельные системы кодирования строятся на базе разрядной или комбинированной системы кодирования.

Разрядная системаприменяется для кодирования объектов, определяемых несколькими соподчиненными признаками, используемыми для решения экономических задач. Кодируемые объекты систематизируются по классификационным признакам на каждой ступени классификации, каждому признаку отводится определенное число разрядов, в пределах которых кодирование группировок начинается с единицы. При разрядной системе кодирования имеет место т.н. «зависимое» кодирование. Это значит, что классификационные группировки по младшим признакам кодируются в зависимости от кода группировки, образованной по старшему признаку. Запас свободных позиций определяется структурой кода.

Код объекта, построенный по этой системе, состоит из такого числа позиций (или числа групп разрядов), соответствующих количеству учтенных признаков для объектов, поэтому разрядная система кодирования называется иногда позиционной системой. Конкретное значение признака, характеризующего объект, определяется позицией и значением определенного числа в структуре кода. Длина кода зависит от числа ступеней классификации, от числа классификационных группировок на каждой ступени и от основания кодирования.

Комбинированная системакодирования, обладая всеми преимуществами разрядного кода, применяется для кодирования больших номенклатур (перечней) объектов, которые характеризуются многими соподчиненными или независимыми признаками. Эта система базируется на сочетании принципов построения таких систем кодирования, как разрядная, серийная, порядковая и кода повторения. Код повторения (мнемокод)— это буквенные или буквенно-цифровые коды, которые характеризуются тем, что в структуру кода переносят часть символьных обозначений объектов с целью повышения мнемоничности кода или для сокращения его длины.

15. Что включается в систему ведения классификаторов?

К задачам, решаемым системой ведения классификатора, относятся:

· актуализация классификатора, т.е. постоянное пополнение и изменение объектов классификации и кодирования;

· своевременное оповещение всех пользователей обо всех происходящих изменениях;

· реструктуризация, или пересмотр структуры классификатора, при котором осуществляются контроль за дублированием объектов классификации, контроль и выявление тупиковых ветвей, не ведущих к объекту, оптимизация резервных ветвей по всем уровням иерархии или по всем аспектам классификации.

К проблемам, связанным с проектированием системы ведения классификаторов, относятся разработки:

· организационной структуры системы ведения, т.е. службы, которая отвечает за пополнение классификаторов;

· юридических основ внесения изменений в классификатор;

· информационного и программного обеспечения системы.

16. Что такое ЕСКК?

Для обеспечения информационной совместимости ЭИС разных уровней разработана Единая система классификации и кодирования (ЕСКК).ЕСКК предназначена для выполнения следующих функций:

· централизованной разработки общесистемных (общегосударственных) классификаторов;

· пополнения и обновления, своевременного и систематического оповещения организаций обо всех изменениях, внесенных в классификаторы;

· ответов на разовые запросы;

· оптимизации структуры классификаторов;

· проведения работы по созданию информационно-поисковых языков.

17. Приведите схему структуры ЕСКК.

В состав ЕСКК входят три составные части:

Первая — «Комплекс нормативно-технических и методологических материалов»— включает в себя документы, которые регламентируют:

· состав системы, ее цели, задачи и всю используемую терминологию;

· принципы и методы классификации и кодирования;

· категории и сферы действия классификаторов.

Второй частью является комплекс общесистемных классификаторов (ОК), в который входят следующие группы классификаторов:

· классификаторы о природных и трудовых ресурсах;

· классификаторы о продуктах труда и производственной деятельности;

· классификаторы структуры народного хозяйства и объектов административно-территориального деления;

· классификаторы управленческой информации и документации.

Третью часть ЕСКК составляет автоматизированная система ведения общесистемных классификаторов (АСВОК).

18. Каков состав ОК? Каковы принципы организации ОК?

Общероссийский классификатор «(ОК)» включает в себя следующие группы классификаторов.

1. Природных и трудовых ресурсов:

· профессии рабочих;

· должности служащих;

· кадров;

· специальностей;

· полезных ископаемых и т.д.

2. Продуктов труда и производственной деятельности:

· промышленной и сельскохозяйственной продукции;

· строительной продукции;

· деталей;

· услуг: в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, материально-техническом снабжении и на транспорте;

· услуг населению.

3. Структур народного хозяйства и объектов административно-территориального деления:

· предприятий и организаций;

· отраслей народного хозяйства;

· стран;

· органов государственного управления;

· объектов административно-территориального деления;

· пунктов погрузки и разгрузки.

4. Классификаторов управленческой информации и документации:

· единиц измерения;

· технико-экономических показателей;

· управленческой документации;

· технической документации, обозначений стандартных и технических условий;

· технологической документации;

· операций и деталей.

Все общесистемные классификаторы в зависимости от используемой системы классификации в процессе их проектирования построены по двум принципам.

Первый принцип основывается на идентификации объектов внутри классификационных группировок. Для примера рассмотрим структуру Общесистемного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), который основывается на использовании иерархической системы классификации и состоит из двух блоков: наименования и идентификации. Блок идентификации состоит из классификационной, регистрационной и контрольной части кода. Классификационная часть включает группировки по следующим признакам:

· класс;

· подкласс;

· группа;

· подгруппа;

· вид.

Второй принцип основан на применении раздельной идентификации и классификации и фасетной системе классификации, что отражается в структурной формуле классификатора, которая включает три блока: идентификации, классификации и наименования. Для примера рассмотрим структуру Общесистемного классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Этот классификатор основан на использовании фасетной системы классификации. Он состоит из трех блоков:

1) идентификации, включающего в себя код отрасли, регистрационный номер предприятия и контрольную часть кода;

2) наименования;

3) классификации, состоящего из следующих фасетов:

· подчиненности;

· административно-территориальной принадлежности;

· отраслевой принадлежности.

19. Каково назначение АСВОК и какова ее структура?

В составе автоматизированной системы ведения общесистемных классификаторов (АСВОК)можно выделить три типа подсистем: объектные, функциональные и обеспечивающие.

Объектные подсистемыобъединяют предприятия, отрасли, отраслевые институты, которые отвечают за передачу информации об изменениях, происходящих в заданной номенклатуре, число которых может быть равно числу общесистемных классификаторов.

Функциональные подсистемыобъединяют однотипные технологические процессы по ведению общесистемных классификаторов и включают в свой состав подсистемы сбора, хранения, внесения корректив; регулярного обслуживания абонентов; обслуживания по разовым запросам; развития АСВОК, включая оптимизацию структуры классификаторов, устранение недействительных ветвей классификаторов, стандартизацию терминологии.

Обеспечивающие подсистемысостоят из типового набора: программное, техническое, информационное и лингвистическое обеспечение.

В состав информационного обеспечения АСВОК входят: тезаурус; сводные эталонные файлы классификаторов; эталонные файлы изменений классификаторов и исключаемых позиций; файлы поисковых образов позиций классификаторов; файлы незанятых позиций; таблицы сопряжения классификаторов; вспомогательный файл организаций, ответственных за ведение классификаторов; таблицы периодичности оповещения организаций и вспомогательные файлы интересов абонентов.

Задание 1.

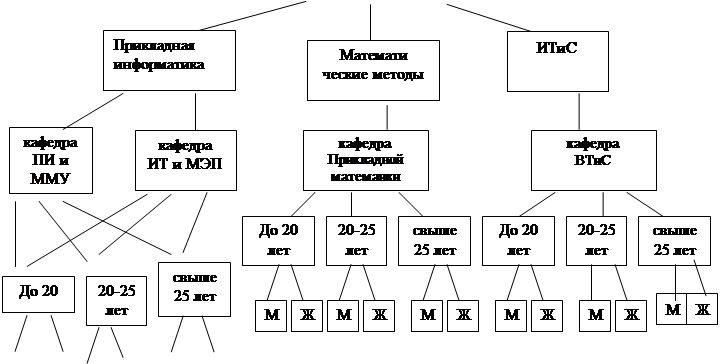

Создать иерархическую систему классификации для информационного объекта «Факультет. Биографические сведения». Провести кодирование информации, классифицированной с помощью иерархической схемы.

Классификационные признаки: факультет, на котором учится студент, возрастной состав студентов, пол студента, для женщин — наличие детей.

0-й уровень. Информационный объект "Факультет";

1-й уровень. Выбирается классификационный признак – название специальностей.

2-й уровень. Выбирается классификационный признак — название кафедр на факультете, в которых хранится информация обо всех студентах.

3-й уровень. Выбирается классификационный признак — возраст: до 20 лет, от 20 до 25 лет, свыше 25 лет. По каждому факультету выделяются три возрастных подкласса студентов.

4-й уровень. Выбирается классификационный признак — пол. Каждый подкласс 2-го уровня разбивается на две группы. Таким образом, информация о студентах каждого факультета в каждом возрастном подклассе разделяется на две группы — мужчин и женщин.

|

|

|

|

|

|

|

Выбираем десятичную систему счисления. Длина кода определяется 4 десятичными разрядами. В общем виде код можно записать как ХХХХ, где Х - значение десятичного разряда.

1-й (старший) разряд выделен для классификационного признака "название специальностей" и имеет следующие значения: 1 – Прикладная информатика; 2 – Математические методы; 3 - ИТиС

2-й разряд выделен для классификационного признака "название кафедр" и имеет следующие значения: 1 – ПИ и ММУ; 2 – ИТ и МЭП; 3 – Прикладная математика 4-ВТиС и т.д.;

3-й разряд выделен для классификационного признака "возраст" и имеет следующие значения: 1 - до 20 лет; 2 - от 20 до 25 лет; 3 - свыше 25лет;

4-й разряд выделен для классификационного признака "пол" и имеет следующие значения: 1 - мужчины; 2 - женщины;

1131- студенты мужского пола свыше 25 лет кафедры ПИ и ММУ специальности прикладная информатика

Задание 2.

Создать фасетную систему классификации для информационного объекта «Факультет. Биографические сведения». Провести кодирование информации, классифицированной с помощью фасетной схемы.

Сгруппируем все классификационные признаки по фасетам и представим в виде таблицы:

• фасет название специальности с тремя названиями специальностей;

• фасет название кафедры с пятью названиями кафедр;

• фасет возраст- с тремя возрастными группами;

• фасет пол.

| Название специальности | Название кафедры | Возраст | Пол |

| Прикладная информатика | ПП и ММУ | До 20 лет | М |

| Математические методы | ИТ и МЭП | 20 - 25 лет | Ж |

| ИСиТ | Прикладная математика | Свыше 25 лет | |

| ВСиТ |

Количество кодовых группировок определяется количеством фасетов и равно 4. Выберем десятичную систему счисления в качестве алфавита кодировки. В общем виде код можно записать как ХХХХ, где Х - значение десятичного разряда.

В отличие от последовательного кодирования для иерархической системы классификации в данном метоле не имеет значения порядок кодировки фасетов.

1-й (старший) разряд выделен для фасета "пол" и имеет следующие значения: 1 - мужчины; 2 - женщины;

2-й разряд выделен для фасета "возраст" и имеет следующие значения: 1 - до 20 лет; 2 - от 20 до 30 лет; 3 - свыше 30 лет;

3-й разряд выделен для фасета "название кафедры" и имеет следующие значения 1 - ПП и ММУ, 2 - ИТ и МЭП, 3 Прикладная математика; 4 - ВСиТ; и т.д.

4-й разряд выделен для фасета "название специальности" и имеет следующие значения: 1 – Прикладная информатика; 2 – Математические методы; 3 - ИСиТ

2121 – студенты женского пола в возрасте до 20 лет кафедры ИТ и МЭП специальности прикладная информатика.

Задание 3.

Результаты классификации и кодирования экономической информации выбранной предметной области.

Кодирование – это процесс присвоения условных обозначений различным объектам.

Для небольших по объему номенклатур используются регистрационные коды, позволяющие различать один объект от другого.

Основой кодирования многопризначных номенклатур является их классификация. Поэтому такие коды называются классификационными. Классификация и кодирование информации – это единый и неразрывный процесс однозначного описания экономической информации.

При построении кодов следует учитывать ряд требований:

-коды должны включать все объекты учитываемого множества;

должно быть обеспечено единство и однозначность обозначений номенклатурных позиций, а также возможность расширения номеклатуры без нарушения принятой системы кодирования;

-коды должны быть минимальны по значности, ориентированными на машинную обработку информации и позволять с помощью ЭВМ обнаружить ошибки.

Для банковской информации структура лицевого счета с 2005 года строится в соответствии с новым планом счетов и международным стандартом. Код построен по комбинированной системе и включает до 11 признаков, значность кода 20 знаков, но может быть расширен до 25.

1. Номер балансового раздела(1)

2. Номер счета первого порядка(2,3)

3. Номер счета второго порядка(4,5)

4. Код валюты(6,7,8)

5. Защитный ключ(9)

6. Номер филиала(10,11)

7. Номер подраздела(12,13)

8. Номер счета (порядковый)(14,15,16,17,18)

9. Аналитический код(19,20)

10. Код внутренней аналитический группы(21,22)

11. Код внутренней группы(23,24,25)

Для бухгалтерского учета составлены коды планов счетов, виды оплат и удержаний из заработной платы, виды операций движения материальных ценностей и др. Код счета бухучета в РФ– 4 знака

| Балансовые счета | Субсчета – устанавливаются на предприятии | ||

Код счета международного бухучета в РФ– 6 знаков

| Балансовые счета | Субсчета – устанавливаются на предприятии | ||||

На предприятии есть следующие первичные документы, которым присвоены следующие мнемокоды.

| Полное наименование документа | Мнемокод |

| Платежное поручение | П/П |

| Приходный кассовый ордер | ПКО |

| Расходный кассовый ордер | РКО |

| Накладная | НАКЛ |

| Договор | ДОГ |

| Спецификация | СПЕЦ |

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 4047; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!