КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Общие сведения

|

|

|

|

R R R

Рr

RN2 = -------------------------,

F

где:

RN2— рентабельность основных средств;

Рr— прибыль;

F— стоимость основных средств.

Эта формула годится лишь для расчета рентабельности и имеет нулевую аналитическую ценность.

Рентабельность основных средств прямо пропорциональна рентабельности продаж и фондоотдаче; это факторы первого уровня.

Анализ факторов второго уровня показывает, что рентабельность продаж в свою очередь зависит от размера затрат на 1 руб. реализации:

Pr R-TC ТС

RN2 =----------------- = ------------------ = 1 - ----------

где:

ТС— полные затраты (англ. — Total Cost) на производство и реализацию продукции; отношение TC/R характеризует размер затрат на 1 руб. реализации.

Фондоотдача также зависит от ряда факторов:

коэффициента сменности работы оборудования,

коэффициента загрузки оборудования,

доли активных фондов,

соотношения производительности и стоимости оборудования.

Влияние каждого из этих факторов также можно рассчитать. Мы это проделаем при изучении этой темы.

На анализе относительных величин построен и структурный анализ. Анализ структуры баланса занимает важное место в АФХД. Именно степень удовлетворительности структуры баланса определяет финансовую устойчивость предприятия, его платеже- и кредитоспособность.

Классический способ анализа заключается в расчете финансовых коэффициентов и соотнесении их с нормативами для определения удовлетворительности структуры баланса. Однако наилучший способ структурного анализа — графический анализ, в частности использование круговых диаграмм.

Графический анализ отличается высокой степенью наглядности представления данных. Представление графических данных в относительных единицах (на круговых диаграммах в процентах) позволяет легко учесть ряд экономических процессов, обычно искажающих результаты анализа; к ним относятся: инфляционный рост цен и тарифов, дефолт и деноминация, обесценивание рубля и переоценка основных средств. В результате графический анализ разных предприятий в любой стране сопоставим без специальных ухищрений (учет инфляции, расчет сопоставимых цен, учет валютных курсов и т.д.).

Метод сравнений является достаточно широкоформатным и разнообразным по своим целям в зависимости от конкретной постановки задачи:

• сравнение с прошлыми результатами;

• сравнение факта с прогнозом;

• сравнение факта с нормативом;

• сравнение факта с данными по лучшим фирмам отрасли или конкурентам;

• сравнение по разным вариантам затрат и доходов.

В первом случае это будет анализ динамики показателей, который дает начальный импульс для изучения причин и факторов, повлиявших на характер изменения показателей. Например, падение оборачиваемости активов предприятия потребует анализа изменений в структуре этих активов. Во втором случае речь идет о точности прогнозов, необходимости привлечения дополнительной информации или разработке новых ситуационных моделей; в третьем — о соблюдении нормативов, экономических последствиях отклонений от них либо качестве самих нормативов.

Если мы хотим стать передовыми в отрасли, придется соревноваться с лучшими фирмами. В таком случае необходим анализ факторов, позволивших конкурентам занять лучшее положение на рынке, и факторов, мешающих нам это сделать. При этом необходим раздельный анализ внешних и внутренних факторов. Внутренние факторы подвластны управлению, а влияние внешних факторов можно ослабить компенсационными мерами. Например, при невозможности привлечь дополнительные внешние инвестиции придется идти на жесткие, непопулярные у акционеров меры — сократить норму распределения прибыли на дивиденды и увеличить долю прибыли на финансирование развития предприятия.

В последнем случае речь идет, прежде всего, о выборе решения из множества возможных вариантов. Классический случай — анализ вариантов внедрения новой техники и технологии с различным уровнем затрат и сроками окупаемости капиталовложений или формирование портфеля инвестиций.

Результаты сравнений выражаются, прежде всего, в своеобразном «двоичном коде»: «растет —падает», «совпадает — не совпадает», «в норме —не в норме», «лучше —хуже», «дешевле—дороже», «выгодно —не выгодно». Однако только этого недостаточно, так как анализ должен дать развернутый ответ и на вопрос — почему. В этом случае необходимо проводить факторный анализ. Важное место в анализе занимают особые точки, в которых сравниваемые параметры равны. Часто они именуются «критическими точками», что говорит об их особой значимости; к ним относятся:

• порог рентабельности — такая выручка, при которой нет ни прибыли, ни убытков, поскольку эта выручка равна затратам;

• точка конкуренции — такой размер заказа, при котором затраты и прибыль разных предприятий одинаковы;

• точка равенства затрат при использовании различных технологий для производства продукции и т.д.

Если совпали прогнозы и нормативы с фактом — это прекрасно. Значит, и прогноз составлен верно, и предприятие работает по плану без отклонений. Если динамика показателей предприятия нулевая, то это может быть предвестником его упадка.

Математические методы экономического анализа на базе компьютеров. Применение компьютеров внесло в анализ как количественные, так и качественные изменения.

Появилась возможность, во-первых, оперировать очень большими объемами информации в короткие сроки; во-вторых, решать задачи со сложнейшей архитектоникой, проигрывать на компьютере различные сценарии развития предприятия.

Использование компьютеров в традиционных методах анализа существенно расширяет их возможности. Так, использование компьютерной графики превратило обычные круговые диаграммы из наглядных иллюстраций в эффективный инструмент анализа финансового положения предприятия. При помощи диаграмм структуры актива и пассива и нескольких простых арифметических действий можно определить тип финансовой устойчивости предприятия, рассчитать финансовые коэффициенты и определить степень удовлетворительности структуры баланса, охарактеризовать платеже- и кредитоспособность предприятия.

Один взгляд на процент собственного капитала может очень много сказать аналитику. Если доля собственного капитала составляет менее половины баланса, то у предприятия возникают проблемы с финансовой устойчивостью, платеже- и кредитоспособностью. Если сумма процентов собственного капитала и долгосрочных кредитов меньше суммы процентов основных средств и запасов и затрат, то финансовое положение предприятия является неустойчивым или кризисным. Если процент кредиторской задолженности выше процента дебиторской, то это свидетельствует о некредитоспособности предприятия и т.д.

Хозяйственные операции вызывают изменение десятков показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Далеко не все изменения являются желательными или достаточно предсказуемыми, как в известном выражении: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Избежать подобного результата помогает компьютерное моделирование ситуации.

Отметим наиболее существенные изменения в финансовом положении предприятия в результате роста собственного капитала:

• повышается финансовая устойчивость;

• растет коэффициент автономии;

• улучшается соотношение заемных и собственных средств;

• повышаются коэффициенты маневренности и покрытия запасов и затрат собственными оборотными средствами;

• растут коэффициенты абсолютной ликвидности, промежуточного и полного покрытия;

• снижаются показатели оборачиваемости и рентабельности собственного и всего капитала.

Таким образом, под действием только одного фактора — роста собственного капитала — изменяется большинство показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за исключением части показателей деловой активности и рентабельности.

Самое ценное в компьютерном моделировании ситуаций — это возможная неочевидность или даже парадоксальность результатов. Нетривиальные решения часто противоречат общепринятой логике. Например, что может быть логичнее отказа от производства и реализации убыточного товара?

Рассмотрим парадоксальную ситуацию, когда отказ от убыточного товара в общем ассортименте приводит к банкротству, а расширение ассортимента и объема продаж нерентабельных товаров — к росту прибыльности бизнеса в целом. Достаточно проиграть в EXCEL три простых сценария, чтобы в этом убедиться. Первый сценарий представлен в табл. 1.

В продаже два товара — А и В. Требуется определить рентабельность каждого из них.

Анализ исходной ситуации показывает, что товар А убыточен, так как валовой прибыли (валовой маржи) от его реализации недостаточно для покрытия доли постоянных затрат, приходящейся на этот товар (постоянные затраты распределяются между товарами пропорционально выручке от них). Товар В дает достаточно прибыли как для покрытия убытков от товара А, так и для обеспечения прибыльности предприятия в целом.

Следующая ситуация представлена в табл. 2. Выявив убыточность товара А, принимаем решение о снятии этого товара с продаж (производства).

Отказ от убыточного товара А привел к убыточности предприятия в целом, так как валовой прибыли от товара В недостаточно для покрытия постоянных затрат.

А если сделать наоборот — расширить продажи убыточного товара А, вместо отказа от него?

Как показали расчеты (табл. 3), расширение продаж убыточного товара А привело к снижению его убыточности и росту прибыли от товара В.

Таблица 1. Финансовые показатели исходной ситуации: в продаже товары А и В, тыс. руб.

Таблица 1. Финансовые показатели исходной ситуации: в продаже товары А и В, тыс. руб.

| Показатель | Обозначение | Товар | Итого | |

| А | В | |||

| Выручка | R | 12 000 | ||

| Переменные затраты | VC | 3 600 | ||

| Валовая прибыль | R- VC | 2 000 | ||

| Постоянные затраты | FC | |||

| Прибыль | Рr | -200 |

Таблица 2. Финансовые показатели при отказе от убыточного товара А, тыс. руб.

| Показатель | Обозначение | Товар В |

| Выручка | R | |

| Переменные затраты | VC | |

| Валовая прибыль | R-VC | |

| Постоянные затраты | FC | |

| Прибыль | Рr | -200 |

Таблица 3. Финансовые показатели при расширении продаж убыточного товара А, тыс. руб.

| Показатель | Обозначение | Товар | Итого | |

| А | В | |||

| Выручка | R | 8 000 | 8 000 | 16 000 |

| Переменные затраты | VC | 7 200 | 6 400 | 13 600 |

| Валовая прибыль | R- VC | 2 400 | ||

| Постоянные затраты | FC | 1 800 | ||

| Прибыль | Рr | -100 |

В результате существенно растет прибыльность предприятия в целом. Этот парадокс можно объяснить следующим образом:

• во-первых, прирост объема продаж любого товара способствует повышению рентабельности производства и реализации продукции;

• во-вторых, легче нарастить объемы продаж нерентабельного товара из-за низкой торговой наценки (валовой прибыли); в нашем примере для товара А она составила 10 %, а для рентабельного товара В— 20%;

• в-третьих, чем больше объемы продаж нерентабельного товара, тем большую долю постоянных затрат он покрывает; в этой ситуации прибыльность рентабельного товара растет, так как его доля покрытия постоянных затрат снижается.

Данные утверждения не являются абстрактной теорией, а находят подтверждение в торговой практике. Так, согласно статистике для торговли нерентабельными являются такие товары массового потребления, как яйца, соль, овощные и фруктовые консервы, хлопчатобумажные и льняные ткани, стекло оконное и др. Несмотря на это, они постоянно находятся в продаже и в немалых объемах.

Контрольные задания

1. Какие виды анализа в составе АФХД вам известны? С чем связано такое деление АФХД?

2. Какие проблемы предприятия исследуют и решают с помощью АФХД?

3. Какова роль анализа в управлении предприятием?

4. В чем состоит суть факторного анализа?

5. Какие задачи анализа решают методом сравнений?

6. Какова информационная база финансового и управленческого анализа?

7. Какие традиционные приемы и методы анализа вам известны?

8. Приведите общие черты структурного и графического анализа.

9. Каковы главные достоинства графического анализа?

10.Каким образом использование компьютеров расширило возможности анализа?

11.Какие преимущества для анализа дает компьютерная графика?

12.Дайте характеристику сферы применения ситуационного компьютерного анализа.

К измерению мощности в практической радиотехнике прибегают во всем частотном диапазоне — от постоянного тока до миллиметровых и более коротких длин волн. Измерять уровни мощности приходится в очень широких пределах — от 10-18 до 108 Вт.

В последние годы при измерениях наряду с абсолютными (ватт, милливатт и т.д.) широко используют относительные (логарифмические) единицы мощности (децибелы). Отметим, что относительные единицы измерения имеют ряд существенных преимуществ и применяются для оценки мощности источников радиотехнических сигналов, степени их усиления или ослабления, чувствительности приемных устройств, погрешностей измерений и пр.

Новые возможности в решении задач измерения мощности открыли достижения в области физики, микроэлектроники, и особенно цифровой техники, позволившие автоматизировать измерительную процедуру и проводить ее в интерактивном режиме.

Как физическая величина, электрическая мощность определяется работой, совершаемой источником электромагнитного поля в единицу времени. Размерность электрической мощности записывается следующим образом: джоуль/сек = ватт.

Измерение мощности в различных частотных диапазонах имеет определенные особенности. Измерители электрической мощности промышленной частоты наряду со счетчиками энергии являются основой действующей системы учета потребления электрической энергии в народном хозяйстве. Измерение мощности на постоянном токе, а также в диапазоне звуковых и высоких частот имеет ограниченное значение, поскольку на частотах до нескольких десятков мегагерц часто удобнее измерять напряжения, токи и фазовые сдвиги, а мощность определять расчетным путем. На частотах свыше 300 МГц вследствие волнового характера процессов значения напряжения и токов теряют однозначность и результаты измерений начинают зависеть от места подключения прибора. Вместе с тем поток мощности через любое поперечное сечение линии передачи всегда остается неизменным. По этой причине основным параметром, характеризующим режим работы устройства СВЧ, становится мощность.

В этой лекции пойдет речь об измерении мощности в основном на высоких и сверхвысоких частотах. Краткие сведения об измерении мощности на постоянном токе и токе промышленной частоты приведены постольку, поскольку они необходимы для описания методов и средств измерений на более высоких частотах.

Измерение мощности в электрических цепях является распространенным видом измерения, характеризующим работу электрических устройств. В технике СВЧ в связи с соизмеримостью размеров цепей и длины волны — это единственный способ однозначной оценки интенсивности электромагнитного поля.

В цепях постоянного тока мощность, потребляемая нагрузкой, равна произведению тока и напряжения и ее можно определить косвенным методом с помощью амперметра и вольтметра или прямым — с помощью электродинамического ваттметра.

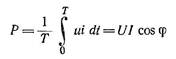

В цепях переменного синусоидального тока различают активную (среднюю за период) мощность

(1)

(1)

и реактивную мощность Q= UI sin φ, где U — действующее значение напряжения на нагрузке; I — действующее значение тока, протекающего через нагрузку; φ — фазовый сдвиг между напряжением и током.

Преимущественно измеряется значение активной мощности.

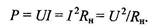

Если нагрузка RH в электрической цепи чисто активная (φ = 0), то мощность переменного тока

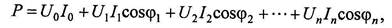

Для сигнала произвольной формы, имеющего периодическую структуру, электрическую мощность можно оценить с помощью ряда Фурье:

где U0, I0 — постоянные составляющие; Un, In — средние квадратические значения гармоник напряжения и тока;φ— фазовый сдвиг между гармониками напряжения Un и тока In.

В цепях с током промышленной частоты активная мощность измеряется с помощью электродинамических ваттметров, показания которых соответствуют формуле (1).

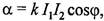

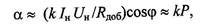

Принцип действия электродинамического ваттметра основан на том, что угол поворота α рамки (со стрелкой) электродинамического прибора пропорционален произведению токов, умноженному на косинус угла φ между ними:

где k — постоянный для данного прибора коэффициент.

Пусть требуется измерить активную мощность, потребляемую некоторой нагрузкой ZH, к которой приложено действующее значение напряжения Uн и через нее протекает гармонический ток со средним квадратическим значением Iн и сдвинутый по фазе на угол φ по отношению к напряжению.

Схема включения катушек ваттметра показана на рис. 11.1, где Rдоб — добавочное сопротивление. Если параметры ваттметра выбраны так, что Rдоб» ZH, то ток в неподвижной катушке I1≈Iн а в подвижной — I2≈Uн/Rдоб. Поэтому угол отклонения α стрелки ваттметра будет пропорционален активной мощности в нагрузке Р:

Схема включения катушек ваттметра показана на рис. 11.1, где Rдоб — добавочное сопротивление. Если параметры ваттметра выбраны так, что Rдоб» ZH, то ток в неподвижной катушке I1≈Iн а в подвижной — I2≈Uн/Rдоб. Поэтому угол отклонения α стрелки ваттметра будет пропорционален активной мощности в нагрузке Р:

где k — коэффициент пропорциональности.

Ваттметры электродинамической системы могут применяться для измерения электрической мощности в цепях как постоянного, так и переменного тока, но наиболее широко используют их для измерения мощности промышленной частоты.

Применяя вольтметр и амперметр переменного тока, можно определить значение полной мощности S = UI, которое при чисто активной нагрузке R совпадает с значением активной мощности Р =UI = I2R = U2/R.

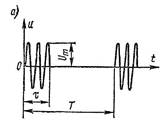

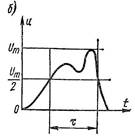

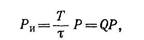

В цепях высоких и сверхвысоких частот используют сигналы импульсной формы — радио- или видеоимпульсы. В этом случае представляет интерес не только средняя мощность, но и импульсная При прямоугольной огибающей импульса (рис. 11.2, а) импульсная мощность Ри и ее среднее значение Р за период Т повторения импульсов связаны соотношением

В цепях высоких и сверхвысоких частот используют сигналы импульсной формы — радио- или видеоимпульсы. В этом случае представляет интерес не только средняя мощность, но и импульсная При прямоугольной огибающей импульса (рис. 11.2, а) импульсная мощность Ри и ее среднее значение Р за период Т повторения импульсов связаны соотношением

(2)

(2)

где τ — длительность импульса; Q — скважность последовательности импульсов.

Практически измеряют среднюю мощность Р и по формуле (2) определяют импульсную РИ. Если форма импульса отлична от прямоугольной (рис.11.2,б), мощность определяют по эквивалентному прямоугольному импульсу той же высоты, длительность которого равна интервалу времени между точками огибающей импульса на уровне половины его высоты.

Иногда представляется необходимым измерить среднюю мощность за период несущей частоты импульсно-модулированного сигнала в точке его максимальной высоты. Такая мощность называется пиковой мощностью и определяется из формулы (2):

где k — отношение максимальной высоты импульса к высоте эквивалентного прямоугольного импульса.

На низкой частоте находят применение ваттметры на интегральных аналоговых перемножителях.

Интегральный перемножитель сигналов реализует передаточную функцию

где k а — масштабный коэффициент, а u1 и u2 — перемножаемые аналоговые напряжения.

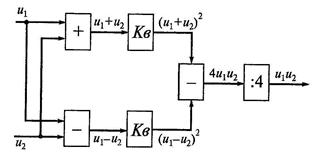

Рассмотрим упрощенную структурную схему аналогового интегрального перемножителя двух напряжений (рис. 11.3), в основу принципа действия которого заложен четырехквадрантный метод перемножения. В этой схеме (в технике измерения мощностей ее иногда называют квадратором) приняты следующие обозначения: (+) — сумматор; (-) — вычитающее устройство; (Кв) — устройство возведения в квадрат; (:4) — делитель напряжения на четыре (этот элемент необязателен).

Рассмотрим упрощенную структурную схему аналогового интегрального перемножителя двух напряжений (рис. 11.3), в основу принципа действия которого заложен четырехквадрантный метод перемножения. В этой схеме (в технике измерения мощностей ее иногда называют квадратором) приняты следующие обозначения: (+) — сумматор; (-) — вычитающее устройство; (Кв) — устройство возведения в квадрат; (:4) — делитель напряжения на четыре (этот элемент необязателен).

При перемножении двух аналоговых напряжений производятся операции:

суммирование: u1 + u2;

вычитание: u1 - u2;

возведение в квадрат: (u1 + u2)2, (u1 - u2)2,

вычитание квадратов: (u1 + u2)2- (u1- u2)2 = 4 u1 u2

деление напряжения на четыре: 4 u1 u2/4 = u1 u2.

Чтобы применить перемножитель сигналов в схеме ваттметра, достаточно в качестве выходного каскада измерителя включить низкочастотный фильтр.

Если напряжения u1 = Umcosωt и u2 = ImRcos(ωt-φ), где R — эталонное сопротивление, то сигнал на выходе: Pвых=kaUmImR.cosωt.cos(ωt-φ). Приняв коэффициент kа = 1, сопротивление R=1 Oм и учитывая формулу произведения двух косинусов, получим:

Выделенная специальным низкочастотным фильтром постоянная составляющая данной мощности будет пропорциональна измеряемой мощности (вторым слагаемым на выходе фильтра можно пренебречь), т.е. Ро= UIcosφ

В перемножителях используют идентичные, со стабильными параметрами нелинейные элементы, имеющие квадратичные характеристики.

Более высокую точность измерения мощности по методу прямого умножения двух сигналов обеспечивает операция интегрирования, которую применяют в прецизионных измерительных преобразователях активной мощности промышленной частоты.

Погрешность измерения мощности колеблется в широких пределах: от 0,1—0,2 % при измерении мощностей на постоянном токе и токе промышленной частоты до 4—10 % и более при измерении мощностей на СВЧ. Это объясняется возможностями применяемых методов и средств измерений в различных частотных диапазонах.

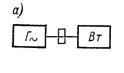

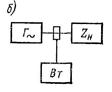

В диапазоне СВЧ измеряют поглощаемую нагрузкой мощность или мощность, проходящую к нагрузке. В соответствии с этим существуют ваттметры поглощаемой и проходящей мощности. Поглощаемую мощность измеряют тогда, когда надо определить мощность, отдаваемую источником в согласованную нагрузку. В этом случае реальная нагрузка обычно заменяется эквивалентной, часто находящейся в ваттметре, т. е. нагрузкой генератора Г (рис. 11.4, а) является сам ваттметр Вт, измеряющий поглощаемую им же мощность. Проходящая мощность измеряется в линии передачи энергии (рис. 11.4, б) при определении мощности, рассеиваемой в произвольной нагрузке ZH.

В диапазоне СВЧ измеряют поглощаемую нагрузкой мощность или мощность, проходящую к нагрузке. В соответствии с этим существуют ваттметры поглощаемой и проходящей мощности. Поглощаемую мощность измеряют тогда, когда надо определить мощность, отдаваемую источником в согласованную нагрузку. В этом случае реальная нагрузка обычно заменяется эквивалентной, часто находящейся в ваттметре, т. е. нагрузкой генератора Г (рис. 11.4, а) является сам ваттметр Вт, измеряющий поглощаемую им же мощность. Проходящая мощность измеряется в линии передачи энергии (рис. 11.4, б) при определении мощности, рассеиваемой в произвольной нагрузке ZH.

При измерении мощности ее значение выражают в ваттах (или его кратных и дольных значениях) или децибел-ваттах (децибел-милливаттах). Последнее значение определяется выражением ±а = 10lg P/P0, где a — число децибел-ватт со знаком плюс, если Р > Р0), и со знаком минус, если Р < Р0; Р — абсолютное значение мощности в ваттах; Р0 — исходный уровень мощности, равный 1 Вт Так, например, ноль децибел-ватт соответствует мощности 1 Вт. Если исходный уровень равен 1 мВт, то 30 дБм соответствуют 1 Вт, а минус 30 дБм соответствуют 1 мкВт. Если за Р0 принят 1 мВт единицу измерения обозначают дБм (децибел относительно милливатта). Относительные единицы мощности удобно использовать при определении уровней мощности в различных точках тракта передачи энергии, содержащего устройства, поглощающие или усиливающие мощность.

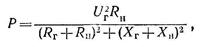

При измерении мощности на высоких и сверхвысоких частотах определяющую роль играет согласование полных сопротивлений в тракте передачи энергии. От качества согласования зависит уровень мощности, получаемой от генератора или усилителя, значение отражений в тракте генератор — линия — нагрузка и мощность, поглощаемая нагрузкой. Если нагрузка с полным сопротивлением Zн=Rн+jXн подключена к генератору непосредственно, то, как известно, генератор с внутренним сопротивлением Zг = Rг + jXr отдает в эту нагрузку мощность

(3)

(3)

где Ur — действующее значение напряжения на выходе генератора.

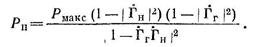

Наибольшую мощность Рмакс генератор будет отдавать нагрузке при комплексно-сопряженном согласовании их сопротивлений, т. е. при Rг = RH и Хг = —Хн. Эта мощность называется располагаемой мощностью генератора, и ее значение определяется из формулы (3): Рмакс= . Если нагрузка подключена к генератору через линию передачи, то согласование усложняется. Электромагнитная энергия передается от генератора к нагрузке, как правило, по однородной линии с распределенными параметрами, определяющими ее волновое сопротивление

. Если нагрузка подключена к генератору через линию передачи, то согласование усложняется. Электромагнитная энергия передается от генератора к нагрузке, как правило, по однородной линии с распределенными параметрами, определяющими ее волновое сопротивление  . Для простоты считают, чго такие линии вносят потери настолько малые, что ими можно пренебречь, и тогда мощность, отдаваемая генератором в согласованную с его сопротивлением линию, нагруженную на любое сопротивление ZH, определяется по формуле

. Для простоты считают, чго такие линии вносят потери настолько малые, что ими можно пренебречь, и тогда мощность, отдаваемая генератором в согласованную с его сопротивлением линию, нагруженную на любое сопротивление ZH, определяется по формуле

где Гн — коэффициент отражения от нагрузки по напряжению.

Если волновое сопротивление линии передачи согласовано с сопротивлением нагрузки (Zн=ρ), то коэффициент отражения равен нулю и к нагрузке поступает максимальная мощность. В общем случае, когда и генератор и нагрузка не согласованы, мощность в последней представляется так:

Следует иметь в виду, что в зависимости от электрической длины линии передачи  (l — физическая длина линии, а λ — длина волны) мощность, поступающая в нагрузку, может принимать любые значения в некоторых пределах, определяемых фазовыми сдвигами между напряжениями отраженной и падающей волн на выходе генератора и входе нагрузки. Это явление объясняется тем, что фазовый сдвиг изменяется от конца линии к ее началу и в соответствии с этим коэффициенты отражения также меняют свое значение.

(l — физическая длина линии, а λ — длина волны) мощность, поступающая в нагрузку, может принимать любые значения в некоторых пределах, определяемых фазовыми сдвигами между напряжениями отраженной и падающей волн на выходе генератора и входе нагрузки. Это явление объясняется тем, что фазовый сдвиг изменяется от конца линии к ее началу и в соответствии с этим коэффициенты отражения также меняют свое значение.

Широкий диапазон частот, большие пределы значений мощности и различие допустимых погрешностей вызвали применение значительного числа методов измерений и основанных на них ваттметров.

Мощность на высоких частотах (f < 100 МГц) определяют косвенным методом путем измерения тока или напряжения на соответствующих резисторах с известными сопротивлениями. На частотах до 2 ГГц этот метод применяют в виде «метода вольтметра», на основе которого выпускается ваттметр для измерения поглощаемой мощности. В диапазоне СВЧ электромагнитную энергию преобразуют в другой вид энергии, более удобный для измерения. Наибольшее применение находит преобразование электромагнитной энергии в тепловую, на базе которого разработаны методы: калориметрический, терморезисторный (болометрический и термисторный) и термоэлектрический. Находят применение пондеромоторный метод, основанный на механическом действии электромагнитного поля, и метод, основанный на эффекте Холла в полупроводнике.

Любой ваттметр (рис. 11.5) состоит из приемного измерительного преобразователя ППр, измерительного узла ИУ и отсчетного устройства ОУ. Конструкция приемного преобразователя зависит от метода измерения и диапазона частот. Ваттметры характеризуются коэффициентом стоячей волны (КСВ) входной цепи приемного преобразователя, диапазоном частот, пределами измеряемой мощности, временем установления показаний, эффективностью приемного преобразователя и классом точности.

Любой ваттметр (рис. 11.5) состоит из приемного измерительного преобразователя ППр, измерительного узла ИУ и отсчетного устройства ОУ. Конструкция приемного преобразователя зависит от метода измерения и диапазона частот. Ваттметры характеризуются коэффициентом стоячей волны (КСВ) входной цепи приемного преобразователя, диапазоном частот, пределами измеряемой мощности, временем установления показаний, эффективностью приемного преобразователя и классом точности.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 936; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!