КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные термины и понятия биофармации

|

|

|

|

КРЕДИТ №8

Тема лекции №1: Биофармация как одно из основных теоретических направлений технологии лекарств. Биофармацевтические термины. Терапевтическая неадекватность лекарственных препаратов. Фармацевтические факторы и их влияние на терапевтическую эффективность лекарств (химическое и физическое состояние лекарственных веществ).

Цель лекции: Ознакомить студентов с экстракционными препаратами, их характеристикой, классификацией, с теоретическими основами процесса экстрагирования. Сформировать у студентов следующие профессиональные компетенции:

- когнитивный компонент (теоретические знания);

- коммуникативные навыки;

- нормативную базу (ГФ РК, положение о регламентах и др.);

- самообразование.

Тезисы лекции:

Биофармация — наука, изучающая зависимость терапевтического действия лекарственных препаратов на организм от различных факторов (фармацевтических, биологических и др.).

Биофармация — это научная дисциплина фармации, занимающаяся исследованием влияния физических и физико-химических свойств действующих и вспомогательных веществ в лекарственных препаратах, производимых б различных лекарственных формах, но в одинаковых дозах, на их терапевтический эффект.

Возникновение биофармации было подготовлено всем ходом поступательного развития фармации, медицины, химии и других наук. Именно на стыке нескольких отраслей знаний и берет свое начало биофармация.

Основоположниками биофармации считаются американские ученые Леви и Вагнер, благодаря работам которых был принят термин «биофармация», используемый в большинстве европейских стран как эквивалент английского термина «biopharmaeeuties».

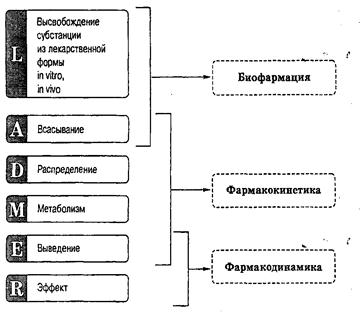

Современная биофармация имеет свои внутренние термины, обозначающие основные ее понятия.

Структура системы LADMER

Научные исследования биофармации развиваются в следующих направлениях:

· разработка экспериментально-теоретических основ биофармацевтического скрининга;

· изучение влияния фармацевтических и других переменных факторов на процессы высвобождения и всасывания лекарственных веществ из лекарственных форм;

· изучение фармакокинетики лекарственных препаратов для оптимизации состава вспомогательных веществ и способов введения препаратов;

· изучение механизмов биофармацевтических процессов, происходящих при взаимодействии компонентов готовой лекарственной формы с белками и липидами мембран различных клеток;

· разработка высокочувствительных и избирательных методов анализа фармакологически активных субстанций в биологических жидкостях человека и животных;

· поиск новых модуляторов биодоступности;

· создание новых лекарственных форм с заданными биофармацевтическими свойствами, которые должны обеспечивать оптимальную биодоступность действующих веществ;

· изучение биоэквивалентности лекарственных препаратов.

Таким образом, главной целью биофармации как науки является теоретическое и экспериментальное обоснование создания новых лекарственных препаратов и совершенствование имеющихся с учетом повышения их терапевтического эффекта и уменьшения побочного действия на организм.

При решении указанных задач важную роль играют исследования по оценке биологической доступности (БД) лекарственных препаратов. Это означает, что в фармацевтический комплекс знаний, где ранее единственными критериями служили их физико-химические константы, вводятся новые положения, имеющие чисто биологическое, медицинское обоснование. В связи с этим крайне необходима профессиональная подготовка специалистов (провизоров) в области биофармации.

Задачи биофармации как учебной дисциплины:

· обучение студентов деятельности провизора как технолога-исследователя;

· изучение теоретических основ, приобретение профессиональных умений и навыков в выборе структуры исследований при разработке составов и технологии новых лекарственных препаратов;

· прогнозирование фармакокинетических процессов биологически активных веществ в процессе применения лекарственных препаратов в различных лекарственных формах;

· использование основ биофармации в обосновании'оптимальной технологии экстемпоральных лекарственных форм.

· Все фармацевтические факторы, которые оказывают влияние на биологическое действие лекарственных препаратов, можно разделить на пять групп:

· физическое состояние лекарственного вещества;

· простая химическая модификация лекарственного вещества;

· вспомогательные вещества (их природа, физическое состояние и количество);

· лекарственная форма и пути ее введения в организм;

· технологический процесс.

Тщательное исследование известных случаев терапевтии ческой неэквивалентности лекарственных препаратов показало, что активность действующего вещества (лекарственного средства), его высвобождение из лекарственной формы и всасывание находятся в тесной зависимости от фармацевтических факторов.

Поэтому изучение последних является обязательным с точки зрения биофармации ввиду их существенного влияния на динамику биодоступности лекарственных веществ, стабильность лекарственных препаратов в процессе хранения и многие другие показатели.

Лекарственные препараты согласно дисперсологической классификации характеризуются как всесторонние бинар-, ные дисперсные системы, состоящие из дисперсной фазы (ДФ) и дисперсионной среды (ДС). Лекарственное вещество в виде ДФ может быть в лекарственной форме в твердом, жидком или газообразном состоянии. В свою очередь дисперсионная среда может быть вспомогательным компонентом системы (например, основа для мази, растворитель в жидких дисперсных системах).

По степени дисперсности лекарственные дисперсные системы классифицируют на гомогенные и гетерогенные.

Гомогенные — однофазные ионно- или молекулярно-дисперсные системы. Это истинные растворы с размером частиц ДФ для низкомолекулярных соединений до 1 нм, для высокомолекулярных — от 1 до 100 нм (0,001—0,1 мкм). В особую группу выделяются коллоидные системы и растворы высокомолекулярных соединений (ВМС) с размером частиц до 100 нм, которые сохраняют гомогенность только в определенных условиях с учетом температуры, давления, растворителя, рН среды и других факторов.

Гетерогенные — двухфазные грубодисперсные системы с размером частиц от 100 до 1000 нм (0,1—1 мкм) и более.

С точки зрения биофармации и фармакокинетики лекарственный препарат будет обладать необходимой биологической доступностью только в том случае, если лекарственное вещество будет представлено в наиболее выгодном состоянии для резорбтивного процесса (в ионно- или молекулярно-дисперсном виде). Поэтому наиболее приемлемыми являются гомогенные дисперсные системы (растворы, аэрозоли и др.). Если лекарственное вещество находится в грубодисперсном состоянии, то необходимо создать условия в лекарственной форме или в момент применения в организме больного для перевода из грубодисперсного состояния в ионно- или молекулярно-дисперсное.

Для этой цели и применяют различные технологические приемы, вспомогательные вещества, особые лекарственные формы с заданными фармакокинетическими свойствами, а также используют физиологические особенности организма (рН среды желудка и кишечника, липоидную растворимость, буферные системы крови и др.).

Литература:

основная:

1. Чуешов В.И. и др. Промышленная технология лекарств.– Харьков.– 2002.– в 2-х томах: 1-й том 716 с., 2-й том 557 с.

2. Тихонов А.И. и др.Биофармация — Xарьков. 2003— 240 с: 18 ил.

дополнительная:

1. Государственная Фармакопея Республики Казахстан. – том 1 – Алматы. – Издательский дом: «Жибек жолы».– 2008.– 592 с.

2. Государственная Фармакопея Республики Казахстан.– том 2. – Алматы.– Издательский дом: «Жибек жолы».– 2009. – 792 с.

3. ГФ СССР Х издания М., Медицина.– 1968.

4. ГФ СССР ХI издания М., Медицина.– 1987.– том 1.– 1988.– том 2.

5. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Медицина.– 2008.– Изд. 15.

6. Сагиндыкова Б.А., Торланова Б.О., Анарбаева Р.М., Кыдыралиев Б.С. Биофармация и элементы фармакокинетики.– Шымкент.– 2008.– 68 с.

7. Маркевич М.П. Руководство к лабораторным занятиям по биофармации.– Шымкент.– 2008.– 50 с.

Контрольные вопросы (обратная связь):

- биофармация как одно из основных теоретических направлений технологии лекарств

- биофармацевтические термины

- терапевтическая неадекватность лекарственных препаратов

- фармацевтические факторы и их влияние на терапевтическую эффективность лекарств (химическое и физическое состояние лекарственных веществ).

Тема лекции №2: Вспомогательные вещества и их влияние на терапевтическую эффективность лекарств.

Цель лекции: Ознакомить студентов с экстракционными препаратами, их характеристикой, классификацией, с теоретическими основами процесса экстрагирования. Сформировать у студентов следующие профессиональные компетенции:

- когнитивный компонент (теоретические знания);

- коммуникативные навыки;

- нормативную базу (ГФ РК, положение о регламентах и др.);

- самообразование.

Тезисы лекции:

Вспомогательные вещества бывают природного, синтетического и полусинтетического происхождения. При приготовлении лекарственных форм они могут выполнять различные функции: растворителей, солюбилизаторов, стабилизаторов, основ, ПАВ, загустителей, эмульгаторов, консервантов, корригентов, красителей и т. д.

К таким веществам относятся: крахмал, глюкоза, вода очищенная, спирт этиловый, вазелин, масло какао, тальк, бентониты, аэросил, парафин, пшеничная мука, полиэтиленок-сиды, различные производные целлюлозы и др.

На протяжении всей многовековой истории фармации вспомогательные вещества рассматривались как индифферентные вещества в фармакологическом и химическом отношениях, выполняющие роль формообразователей. Они добавлялись к лекарственным веществам с целью придания им соответствующей формы, удобной для применения, транспортировки и хранения. В производстве лекарст;венг-ных препаратов использовались наиболее доступные и дешевые вещества. При этом не учитывалось влияние природы и количества вспомогательных веществ на биологическую активность лекарственных веществ.

Вместе с тем ни один фармацевтический фактор не оказывает столь существенного и сложного влияния на действие лекарственного препарата как вспомогательные вещества. Биофармация впервые дала научное обоснование применению вспомогательных веществ и показала полнейшую несостоятельность эмпирического отношения к ним, унаследованного фармацией еще из далекого прошлого. Исследования в области вспомогательных веществ были настолько значительны и революционны, что на этом основании некоторые ученые определили биофармацию как науку, изучающую влияние вспомогательных веществ на терапевтическую эффективность лекарственных препаратов.

Благодаря биофармацевтическим работам было установлено, что вспомогательные вещества — это не индифферентная масса, используемая в чисто технологическом отношении. Они обладают определенными физико-химическими свойствами и в зависимости от природы субстанции могут усиливать, снижать, изменять характер действия лекарственных веществ под влиянием различных причин и сочетаний (комплексообразования и адсорбции, молекулярных реакций и так далее), в результате чего может резко изменяться скорость и полнота всасывания лекарственного препарата. Взаимодействие между лекарственными и вспомогательными веществами происходит как в процессе приготовления лекарственных препаратов, так и в процессе их хранения.

Таким образом, механизм влияния вспомогательных веществ на биодоступность может быть различным. Основ-ной причиной изменения биологической активности является химическое взаимодействие между ингредиентами в системе «лекарственное вещество — вспомогательное вещество» с образованием комплексов полимеров, мицелл, ас-социатов мицелл, макромолекул ВМС, хемосорбции и др. Образующиеся соединения могут быть весьма прочными или, наоборот, легко разрушаемыми, характеризоваться высокой поверхностной активностью или сбалансированной энергией системы, усиливать или ослаблять основную фармакологическую реакцию лекарственного вещества и т. д.

Как известно, степень взаимодействия определяется энергией физико-химической или химической связи. Если связь непрочная [ван-дер-ваальсовы силы — 4,2 кДж^моль (1 ккал/моль) или водородная связь 29—42 кДж/моль (7— 10 ккал/моль)], то процесс может быть обратим, поскольку организм справится с этой связью, может расщепить, видоизменить ее, и лекарственное вещество будет утилизировано.

Но если образовалась прочная связь, ковалентная с энергией в 420—585 кДж/моль, процесс может стать необратимым, так как в организме отсутствуют условия для разрушения этой связи.

Поэтому вспомогательные вещества могут свести к минимуму терапевтическое действие лекарственного вещества, усилить его вплоть до токсического проявления или вовсе изменить. Например, комплекс амфетамина с карбоксиметилцеллю-лозой практически не всасывается, и соответственно не обеспечивается фармакологический эффект.

Фенобарбитал в полиэтиленгликоле слабо растворяется и, как следствие, не всасывается. Комплексы теофиллин-фенобарбитал и кальций тетрациклиновый — труднорастворимые соединения и практически не всасываются.

Глинистые минералы обладают адсорбционными свойствами и задерживают высвобождение алкалоидов, анестетиков, антибиотиков и других препаратов. Магния трисиликат и магния оксид способствуют деструкции стероидных гормонов. Известные антиоксиданты натрия сульфит, бисульфит и метабисульфит, введенные в буферный раствор тиамина (рН = 3,5), разрушают его до тиазола. Витамин D в твердых лекарственных формах в присутствии вспомогательных веществ легко изомеризуется (тальк, аммония силикат, кальция фосфат, кислота лимонная и др.).

Вспомогательные вещества могут не только снижать фармакологическое действие лекарственных средств, но и образовывать соединения, которые, наоборот, характеризуются высокой степенью растворения и биодоступностью (например, поливинилпирролидон с преднизолоном; поливинил-пирролидон с гризеофульвином; поливинилпирролидон с са-лициламидом; сорбит с салициловой кислотой; норсульфазол с мочевиной). Сапонины усиливают процессы всасывания глюкозы в желудочно-кишечном тракте. Натрия лаурилсульфат ускоряет всасывание пенициллина, гризеофульвина и др. Избирательная резорбция также является причиной изменения биологической активности лекарственных веществ. Биологические мембраны, через которые идет процесс всасывания лекарственных веществ, необходимо рассматривать как сложный рецепторный механизм, с помощью которого резорбция осуществляется в соответствии с законом Фика на основании закона диффузии, но в порядке строгой очередности и с различной скоростью. Очередность и скорость резорбции определяются различными факторами: временем приема лекарственного препарата до еды или после еды, видом пищи, количеством и характером запиваемой жидкости, временем суток, физиологическим состоянием слизистых, химическими и физико-химическими характеристиками лекарственных средств и др. Среди указанных факторов необходимо рассмотреть последние при всех прочих равных условиях. Известно, что лучшей резорбтивной способностью обладают диссоциирующие низкомолекулярные соединения, вещества, имеющие дифильную структуру с метальными, этильными, фенильными и другими радикалами, вещества с большим сродством к биосредам организма.

Феномен избирательной резорбции наглядно проиллюстрирован в экспериментах профессора А. И. Тенцовой, когда во всех опытах получены результаты, свидетельствующие о влиянии коррегирующих веществ (вишневого сиропа, малиновой эссенции, кислоты лимонной) на скорость всасывания кальция хлорида.

Иногда при определенном композиционном составе вспомогательные вещества становятся действующими веществами, а активные ингредиенты — вспомогательными веществами. Например, маннит выполняет роль наполнителей в таблетках, а в жидких лекарственных формах действует как слабительное. А такие действующие вещества, как уретан, антипирин, хинин, применяются для солюбилизации и пролонгирования ряда лекарственных веществ, изменяя уровень фармакокинетики.

Нельзя провести четкой границы между действующим веществом и вспомогательным веществом в лекарственной форме, и поэтому современная фармацевтическая наука выдвигает требование при разработке новых лекарственных средств: установить степень влияния вспомогательных веществ на терапевтическую эффективность лекарств.Иначе говоря, вспомогательное вещество должно применяться не вообще, а конкретно с индивидуальной субстанцией. Необоснованное применение вспомогательного вещества может привести к снижению, усилению, изменению лечебного эффекта или полной потере лечебного действия лекарственного вещества.

В специальной литературе известны примеры влияния вспомогательных веществ на терапевтическую эффективность. Например, лактоза сводит к минимуму действие изониазида, но усиливает действие тестостерона, замедляет действие бар-битала. Твин-80 усиливает абсорбцию витаминов A, D, Е.

Вспомогательные вещества могут не только усиливать, но и уменьшать терапевтическое действие, механически преграждая путь к резорбции лекарственных веществ.

В работах, посвященных изучению влияния вспомогательных веществ, особое внимание уделяется мазевым и суппозиторным основам. Так, профессор И. С. Ажгихин изучал влияние вида основ на фармакокинетику лекарственных веществ в суппозиториях с натрия салицилатом, кислотой ацетилсалициловой, норсульфазолом, эфедрина гидрохлоридом, тетурамом, изониазидом, ПАСК, фтивазидом, фура-золидоном, бутадионом и др. Введение даже небольшого количества диметилсульфоксида (ДМСО) резко увеличивало скорость абсорбции действующих веществ.

В связи с производством новых основ изменилось пред- с ставление о терапевтическом действии мазей. Применение эмульсионных основ обеспечивает более легкую диффузию лекарственного вещества через кожу и расширяет возможности введения лекарственных веществ как в масляную, так и в водную фазы.

Например, белковые препараты, гелеобразные структуры, растворы ВМС затрудняют резорбцию лекарственных веществ в желудочно-кишечном тракте (альмагель).

Мази, приготовленные на вазелине, оказывают поверхностное действие, так как вазелин плохо проникает в кожу и преграждает доступ лекарственного вещества к тканям (мази сульфаниламидов, фенолов, антибиотиков и др.).

Замена вазелин-ланолиновой основы на полиэтиленгли-колевую в комбинированной мази «Левосин» позволила в 20—80 раз повысить ее антимикробное действие. В этой мази использован потенцирующий эффект полиэтиленгли-коля-400 (ПЭГ-400) на левомицетин, открытый Г. С. Башу-рой и В. И. Богдановой. Оказалось, что при растворении левомицетина в ПЭГ-400 чувствительность различных микроорганизмов к нему возрастает (стафилококков Вуда и сенной палочки в 62 раза; брюшнотифозных, патогенных кишечных палочек и дизентерийных бактерий — в 8 раз).

Антимикробный спектр других антибиотиков при применении подобных основ также возрастает, за исключением пенициллина. Согласно биофармацевтическим и фармакокинетическим показателям вспомогательные вещества должны обеспечить всю гамму фармакологических свойств лекарственных веществ, чтобы обеспечить современные требования фармакотерапии. Главная роль вспомогательных веществ сводится к модификации фармакокинетики лекарственных веществ и только затем к формообразованию. Такой подход к вспомогательным веществам позволяет в большей степени обеспечивать селективность действия лекарственных веществ и уменьшать или даже полностью устранять побочные действия лекарства. Другими словами, научно обоснованное использование вспомогательных веществ лежит в основе создания новых лекарственных препаратов заданного типа и направления: для детей, гериатрических больных, ветеринарных целей и др.

Выбор вспомогательных веществ проводится на научной и рациональной основе (экономической, эстетической и других), то есть предусматриваются их функциональное назначение, обеспечение биодоступности, технологические характеристики и свойства, экономичность и доступность. Таким образом, разнообразие свойств лекарственных и вспомогательных веществ и стремительный рост их ассортимента обязывают специалиста отказаться от попыток превращения любого вспомогательного материала в универсальный, применяемый с любым лекарственным веществом.

Литература:

основная:

1. Чуешов В.И. и др. Промышленная технология лекарств.– Харьков.– 2002.– в 2-х томах: 1-й том 716 с., 2-й том 557 с.

2. Тихонов А.И. и др.Биофармация — Xарьков. 2003— 240 с: 18 ил.

дополнительная:

1. Государственная Фармакопея Республики Казахстан. – том 1 – Алматы. – Издательский дом: «Жибек жолы».– 2008.– 592 с.

2. Государственная Фармакопея Республики Казахстан.– том 2. – Алматы.– Издательский дом: «Жибек жолы».– 2009. – 792 с.

3. ГФ СССР Х издания М., Медицина.– 1968.

4. ГФ СССР ХI издания М., Медицина.– 1987.– том 1.– 1988.– том 2.

5. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Медицина.– 2008.– Изд. 15.

6. Сагиндыкова Б.А., Торланова Б.О., Анарбаева Р.М., Кыдыралиев Б.С. Биофармация и элементы фармакокинетики.– Шымкент.– 2008.– 68 с.

7. Маркевич М.П. Руководство к лабораторным занятиям по биофармации.– Шымкент.– 2008.– 50 с.

Контрольные вопросы (обратная связь):

- классификация вспомогательных веществ

- выбор вспомогательных веществ

Тема лекции №3: Влияние лекарственной формы и пути их введения на биологическую доступность лекарств. Влияние технологических факторов на БД лекарств.

Цель лекции: Ознакомить студентов с экстракционными препаратами, их характеристикой, классификацией, с теоретическими основами процесса экстрагирования. Сформировать у студентов следующие профессиональные компетенции:

- когнитивный компонент (теоретические знания);

- коммуникативные навыки;

- нормативную базу (ГФ РК, положение о регламентах и др.);

- самообразование.

Тезисы лекции:

Многочисленными исследованиями о влиянии лекарственной формы на терапевтическую эффективность лекарственных препаратов установлено, что оптимальная активность лекарственного вещества достигается только при его назначении в рациональной лекарственной форме. Кроме того, в этом случае можно избежать многих побочных эффектов лекарственных препаратов на организм.

Лекарственная форма — это рациональная с фармакологической точки зрения, удобная для приема и хранения форма лекарственного вещества, обеспечивающая его оптимальный терапевтический эффект при минимуме побочного действия.

По современным представлениям, лекарственная форма — это материальная норма проявления диалектического единства действующих и вспомогательных веществ, а также технологических операций, которые обеспечивают оптимальное терапевтическое действие лекарственного препарата. Лекарственная форма представляет собой структурную единицу как фармакотерапии, так и промышленного производства.

Важнейшей задачей при разработке и приготовлении лекарственной формы является обеспечение оптимальных условий для высвобождения и последующего всасывания субстанции. Данным условиям подчинены все остальные требования, которым должна отвечать лекарственная форма.

Фармация рассматривала лекарственную форму как средство транспортировки лекарственного вещества в организм. В этой связи в основном учитывалось удобство введения лекарственных веществ через естественные пути, и поэтому пероральным путем вводятся 70—80 % всех лекарственных средств. Сравнительные исследования той или иной лекарственной формы не проводились, а сложившаяся практика показала, что из всех лекарственных форм наибольшей популярностью пользуются таблетки (50 % всех ГЛС). В педиатрической практике до 70 % составляют жидкие лекарства. Это можно объяснить тем, что пероральный путь — самый удобный, хотя и не всегда эффективный. При введении «per os» многие лекарственные вещества подвергаются энзиматическому расщеплению, теряют активность, раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вступают в химическое взаимодействие при различных рН среды от 2 до 8. При этом продукты разложения вызывают различные осложнения.

Резорбционные процессы вследствие индивидуальности каждого препарата и патологии больного различны, поэтому лекарственные средства имеют и разную биодоступность. Степень влияния лекарственной формы на процессы всасывания определяется способностью высвобождения активной субстанции из пероральной лекарственной формы и возможностью контакта со слизистыми желудка, кишечника и взаимодействия с их секретами. По степени высвобождения и соответственно лучшей биологической доступности все пероральные лекарственные средства можно расположить в такой ряд: растворы — эмульсии — суспензии — порошки — гранулы — таблетки.

Лекарственная форма влияет на терапевтическую активность в комплексе с другими фармацевтическими факторами. Это можно проследить на примере таблеток и капсул «Прополтина» (табл. 1).

Таблица 2.1

Динамика растворения таблеток и капсул «Прополтин»

| № п/п | Наименование препарата | Время полного растворения, мин | Время отбора проб, мин | Высвобождение действующего вещества, % |

| Таблетки «Прополтин» (0,05 ФГПП) | 30,5±2,4 | 16,2±3,1 | ||

| 76,0±4,2 | ||||

| Капсулы «Прополтин» (0,05 ФГПП) | б,5±0,64 | 78,4±2,4 |

Максимальное содержание суммы фенольных соединений в капсулах «Прополтина» наблюдалось в исследуемых пробах после полного их растворения, то есть через б— 8 мин. Содержание суммы фенольных соединений в таблетках «Прополтин» в этот период времени составило 16,2±3,1 %, достигнув пика концентрации в пробах через 30 мин (среднее время растворения таблеток).

Расхождение в полученных результатах связано с на^яи-" чием у таблеток кишечно-растворимой оболочки. Сама оболочка растворилась при визуальном наблюдении через 3— 5 мин. Кроме того, вспомогательные вещества в таблетках «Прополтина» (сахар, крахмал, кальция стеарат, магния карбонат основной) и в капсулах «Прополтина», которые содержат магния карбонат основной и аэросил, оказывают существенное влияние на биодоступность ФГПП. Таблетки растворяются в кишечнике, капсулы — в желудке.

На основании многочисленных биофармацевтических исследований и научного обоснования влияния данного фактора можно создавать лекарственные препараты с заданными фармакокинетическими свойствами, в которых заложен с определенный фармакологический эффект: синергизм, потенцирование, антагонизм, пролонгирование, дифференцированное или направленное действие, расширение антибактериального спектра и др.

Выбор лекарственной формы одновременно определяет t. и способ (путь) введения лекарственного препарата в организм. Каждый путь введения имеет свои преимущества, но не каждый из них эффективен. В силу тех или иных причин иногда даже внутривенное введение препарата не обеспечивает биодоступность. Например, при терапии хориогонином в виде инъекций наблюдались изменения эмоционального состояния больного, аллергические реакции, а введение препарата в виде суппозиториев не оказало побочных явлений. При явлениях сердечной декомпенсации рациональными лекарственными формами препаратов сердечных гликозидов следует считать инъекции и ректальные формы, так как пероральный прием вызывает раздражение кишечника (изъязвление, кровотечение, боли), что связано с нарушени-"' ем всасывающей способности слизистых оболочек у таких больных. Длительная терапия метиндолом в суппозиториях протекает без осложнений при хорошем лечебном эффекте, тогда как применение препарата в таблетках сопровождается диспептическими явлениями, расстройствами центральной нервной системы и другими осложнениями. Таким образом, лекарственная форма должна быть удоб- f ной для применения, выгодной и рациональной не только с экономической, эстетической сторон, но прежде всего с точки зрения фармакодинамики препарата и обеспечения современных требований фармакотерапии.

Литература:

основная:

1. Чуешов В.И. и др. Промышленная технология лекарств.– Харьков.– 2002.– в 2-х томах: 1-й том 716 с., 2-й том 557 с.

2. Тихонов А.И. и др.Биофармация — Xарьков. 2003— 240 с: 18 ил.

дополнительная:

1. Государственная Фармакопея Республики Казахстан. – том 1 – Алматы. – Издательский дом: «Жибек жолы».– 2008.– 592 с.

2. Государственная Фармакопея Республики Казахстан.– том 2. – Алматы.– Издательский дом: «Жибек жолы».– 2009. – 792 с.

3. ГФ СССР Х издания М., Медицина.– 1968.

4. ГФ СССР ХI издания М., Медицина.– 1987.– том 1.– 1988.– том 2.

5. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Медицина.– 2008.– Изд. 15.

6. Сагиндыкова Б.А., Торланова Б.О., Анарбаева Р.М., Кыдыралиев Б.С. Биофармация и элементы фармакокинетики.– Шымкент.– 2008.– 68 с.

7. Маркевич М.П. Руководство к лабораторным занятиям по биофармации.– Шымкент.– 2008.– 50 с.

Контрольные вопросы (обратная связь):

- влияние лекарственной формы и пути их введения на биологическую доступность лекарств

- влияние технологических факторов на БД лекарств.

Тема лекции №4: Биологическая доступность лекарств и методы ее определения.

Цель лекции: Ознакомить студентов с экстракционными препаратами, их характеристикой, классификацией, с теоретическими основами процесса экстрагирования. Сформировать у студентов следующие профессиональные компетенции:

- когнитивный компонент (теоретические знания);

- коммуникативные навыки;

- нормативную базу (ГФ РК, положение о регламентах и др.);

- самообразование.

Тезисы лекции:

В последние годы в РК значительно возросло число как зарубежных, так и отечественных лекарственных препаратов, предлагаемых для регистрации. Большинство из них (до 80 %) составляют препараты генерики — лекарственные средства, производимые различными фармацевтическими фирмами после прекращения срока действия патента на оригинальный препарат. Генерические препараты содержат то же активное вещество, в той же дозе и в той же лекарственной форме, что и соответствующее оригинальное средство. В то же время клиническая практика показала, что препараты, имеющие одни и те же активные вещества в одинаковой дозе, но выпускаемые различными производителями, существенно различаются как по терапевтической эффективности, так и по частоте и выраженности вызываемых ими побочных эффектов.

Биологическое действие лекарственных веществ в значительной степени определяется особенностями их попадания в системный кровоток, а также в те органы и ткани, в которых происходит их специфическое действие. Это свойство препаратов характеризует понятие биодоступности. Именно с различиями в биодоступности в большинстве случаев связаны различия в терапевтической эффективности препаратов, содержащих одни и те же активные вещества.

Биодоступность (БД) — часть введенного лекарственного вещества, которая попадает в системный кровоток при перо-ральном, внутримышечном, ингаляционном и других путях введения. Очевидно, что при внутрисосудистом введении БД вещества будет равна 100 %, а при других путях введения (пероральном, ректальном, внутримышечном и т. д.) — значительно ниже и почти никогда не достигает 100 %.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ ООН мерой биологической доступности является отношение (в процентах) количества всосавшегося лекарственного вещества, назначенного в исследуемой лекарственной форме (А), к количеству всосавшегося того же лекарственного вещества, назначенного в той же дозе, но в виде стандартной лекарственной формы (Б), то есть БД = (А: Б) • 100. Чаще всего биодоступность лекарства определяют путем сравнительного изучения изменений концентрации лекарственного вещества в плазме крови при назначении исследуемой и стандартной лекарственных форм. Если в качестве стандартной лекарственной формы используется раствор для внутривенного введения (внутривенные инъекции, инфузии), который обеспечивает 100 % -ную биодоступность, можно определить абсолютную биодоступность (АБД). Она определяется путем измерения площади под кривой изменения концентрации вещества в плазме или сыворотке крови во времени. Площадь под кривой «концентрация — время» (AUC — аббревиатура от англ. area under curve — площадь под кривой) — это площадь фигуры, ограниченной фармакокинетической кривой и осями координат (AUC = Cq/Кф где С0 — начальная концентрация вещества в сыворотке крови, Kei — константа скорости элиминации). При линейности кинетики препарата в организме величина AUC пропорциональна общему количеству (дозе) препарата, попавшего в системней кровоток. Часто определяют площадь под частью кривой (от нуля до некоторого времени t). Этот параметр обозначают как AUCf, например от 0 до 8 часов — AUC8. Абсолютная биодоступность равна отношению AUC после введения исследуемым методом (перорально, внутримышечно или другим) к AUC после внутривенного введения.

Важным показателем является также относительная биодоступность (ОБД), которая характеризует относительную степень всасывания лекарственного вещества из испытуемого лекарственного препарата и препарата сравнения. ОБД определяется для различных серий лекарственных препаратов при изменении технологии производства и для препаратов, произведенных различными фирмами. Обычно ОБД устанавливают для лекарственных препаратов при одном и том же пути введения, но можно определять ОБД и при разных путях введения. Для определения ОБД используются данные об уровне содержания лекарственного вещества в крови или его экскреции с мочой после одноразового или многократного введения. Достоверность полученных результатов значительно увеличивается при использовании перекрестного метода исследования, что позволяет устранить различия, связанные с влиянием физиологического и патологического состояния организма на биодосупность лекарственного вещества.

ОБД также определяется, чтобы сравнить биодоступность двух различных лекарственных форм для внесосудистого введения одного и того же лекарственного вещества.

Для препаратов, в значительной мере подвергающихся метаболизму в печени при пероральном приеме, используется понятие общая биодоступность. Общая биодоступность — часть принятой внутрь дозы препарата, которая достигла системного кровотока в неизмененном виде и в виде метаболитов, образовавшихся в процессе всасывания в результате пресистемного метаболизма («эффекта первого прохождения»).

Литература:

основная:

1. Чуешов В.И. и др. Промышленная технология лекарств.– Харьков.– 2002.– в 2-х томах: 1-й том 716 с., 2-й том 557 с.

2. Тихонов А.И. и др.Биофармация — Xарьков. 2003— 240 с: 18 ил.

дополнительная:

1. Государственная Фармакопея Республики Казахстан. – том 1 – Алматы. – Издательский дом: «Жибек жолы».– 2008.– 592 с.

2. Государственная Фармакопея Республики Казахстан.– том 2. – Алматы.– Издательский дом: «Жибек жолы».– 2009. – 792 с.

3. ГФ СССР Х издания М., Медицина.– 1968.

4. ГФ СССР ХI издания М., Медицина.– 1987.– том 1.– 1988.– том 2.

5. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Медицина.– 2008.– Изд. 15.

6. Сагиндыкова Б.А., Торланова Б.О., Анарбаева Р.М., Кыдыралиев Б.С. Биофармация и элементы фармакокинетики.– Шымкент.– 2008.– 68 с.

7. Маркевич М.П. Руководство к лабораторным занятиям по биофармации.– Шымкент.– 2008.– 50 с.

Контрольные вопросы (обратная связь):

- биологическая доступность лекарств: абсолютная и относительная

- методы определения биологической доступности

Тема лекции №5: Основные понятия о фармакокинетике лекарственных препаратов. Скорость высвобождения, растворения, всасывания и выделения лекарственных веществ из желудочно-кишечного тракта.

Цель лекции: Ознакомить студентов с экстракционными препаратами, их характеристикой, классификацией, с теоретическими основами процесса экстрагирования. Сформировать у студентов следующие профессиональные компетенции:

- когнитивный компонент (теоретические знания);

- коммуникативные навыки;

- нормативную базу (ГФ РК, положение о регламентах и др.);

- самообразование.

Тезисы лекции:

Литература:

основная:

1. Чуешов В.И. и др. Промышленная технология лекарств.– Харьков.– 2002.– в 2-х томах: 1-й том 716 с., 2-й том 557 с.

2. Тихонов А.И. и др.Биофармация — Xарьков. 2003— 240 с: 18 ил.

дополнительная:

1. Государственная Фармакопея Республики Казахстан. – том 1 – Алматы. – Издательский дом: «Жибек жолы».– 2008.– 592 с.

2. Государственная Фармакопея Республики Казахстан.– том 2. – Алматы.– Издательский дом: «Жибек жолы».– 2009. – 792 с.

3. ГФ СССР Х издания М., Медицина.– 1968.

4. ГФ СССР ХI издания М., Медицина.– 1987.– том 1.– 1988.– том 2.

5. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Медицина.– 2008.– Изд. 15.

6. Сагиндыкова Б.А., Торланова Б.О., Анарбаева Р.М., Кыдыралиев Б.С. Биофармация и элементы фармакокинетики.– Шымкент.– 2008.– 68 с.

7. Маркевич М.П. Руководство к лабораторным занятиям по биофармации.– Шымкент.– 2008.– 50 с.

Контрольные вопросы (обратная связь):

- основные понятия о фармакокинетике лекарственных препаратов

- скорость высвобождения, растворения, всасывания и выделения лекарственных веществ из желудочно-кишечного тракта.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 5070; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!