КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Заказ 41 2 страница

|

|

|

|

К числу основополагающих факторов развития сельскохозяйственного производства относится технический прогресс, охватывающий повышение экономического плодородия земли, внедрение новых способов ведения сельского хозяйства и создание различных видов агропромышленных комплексов.

Усиление технического вооружения сельского хозяйства наряду с совершенствованием технологии и транспортировки его продукции при снижении транспортных издержек позволяет полнее использовать потенциальные ресурсы в различных типах природной среды.

ГЛАВА XVIII. ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

XVIII. 1. Условия жизни сельскохозяйственных растений и пути их регулирования

Для роста и развития растений необходимы вода, пища, воздух,

свет и тепло.

Вода необходима для построения тела растений и охлаждения их

от перегрева.

Регулирование водного режима зависит от баланса влаги в почве. При недостатке влаги в почве все агротехнические мероприятия направляют на накопление и сбережение влаги, при избытке — па устранение этого избытка.

Водный режим почвы регулируют рациональной ее обработкой, чередованием сельскохозяйственных культур в севообороте.

Посадка полезащитных полос, облесение оврагов, устройство искусственных водоемов улучшают микроклимат и водный режим почвы. В засушливых районах нашей страны применяют снегозадержание и орошение. Правильное использование почвенной влапд

может быть достигнуто установлением правильных сроков посева растений, посевом засухоустойчивых сортов, улучшением общей культуры земледелия.

К. А. Тимирязев называл питанием растений процесс активного обмена веществ между окружающей средой и растением. Растения уовдивают элементы нпщи в основном из почвенных растворов, из легкоподвижных соединений. Регулирование пищевого режима в полеводстве осуществляется путем лучшего использования запасов пищи растений в почве, обогащения почвы питательными элементами, вносимыми с минеральными и органическими удобрениями.

Свет необходим растениям как основной источник энергии при фотосинтезе. Он оказывает влияние на химический состав растений и качество урожая. Недостаточная освещенность вызывает слабое развитие механической ткани у растений, что является одной из причин полегания зерновых культур.

Для повышения коэффициента использования света растениями и полеводстве применяют дифференцированные нормы высева, различные способы посева и направления рядков, прореживание растений, уничтожение сорняков. Лучшим способом регулирования светового режима растения является применение дополнительного искусственного освещения при выращивании растений в закрытом грунте.

Тепло является важным фактором роста и развития растений. Интервал температуры, при которой возможно существование рас-теп nii, весьма обширен (от —2° у корней гороха, до +46° 'у кукурузы, проса, сои). Тепловые свойства почвы зависят от ее механического состава, содержания органического вещества, влажности, плотности почвы, наличия растительного покрова, окраски.

Тепловой режим почвы в основном регулируют путем изменения и почве соотношения воздуха и воды при соответствующих ее обработках. Важное значение для регулирования теплового режима иочиы имеют снегозадержание, "устройство гряд и гребней, рыхление пли уплотнение почвы, а также мульчирование (покрытие почвы слоем торфа, навоза, опилок). Предохранить растения от заморозков можно поливом, дымлением и применением защищенного грунта.

Коздух (атмосферный и почвенный) необходим как источник гиибжепия растений кислородом, азотом и углекислотой, необходимой для синтеза органического вещества. Воздух необходим и для микробиологических процессов в почве, в результате которых органическое вещество почвы разлагается аэробными микроорганизмами г. образованием растворимых минеральных соединений азота, фосфо-рн, калия и других элементов.

Состав воздуха атмосферы несколько отличается от состава воздуха почвы. Корни растений и микроорганизмы почвы поглощают кислород из почвенного воздуха и обогащают его углекислотой, в свя-iiii с чем почвенный воздух богаче атмосферного углекислотой и бед-lioi* кислородом. Состав его очень подвижен. Почвенный воздух милш'тся источником кислорода для дыхания корней растений.

Регулирование воздушного режима почвы осуществляется за счет обработок почвы рыхлением, уплотнением верхних слоев, улучшением структуры этих слоев. Воздушный режим почвы регулируется также мелиоративными мероприятиями — осушенном н орошением. В закрытом грунте в теплицах воздух обогащают углекпслыл! газом, что повышает интенсивность фотосинтеза растений и их урожайность.

Регулирование воздушного режима почвы осуществляется за счет обработок почвы рыхлением, уплотнением верхних слоев, улучшением структуры этих слоев. Воздушный режим почвы регулируется также мелиоративными мероприятиями — осушенном н орошением. В закрытом грунте в теплицах воздух обогащают углекпслыл! газом, что повышает интенсивность фотосинтеза растений и их урожайность.

Факторы жизни растений равнозначны н незаменимы. Растения для своего нормального роста и развития требуют одновременного наличия в определенных соотношениях всех факторов их жизни.

Для получения высоких урожаев необходимо обеспечить растения всеми условиями жизни в необходимых соотношениях. Воздействуют обычно на недостающий или избыточный фактор, так как и то и другое оказывает отрицательное влияние на рост и развитие растений и их продуктивность.

XVIII. 2. Сорные растения и меры борьбы е ними

Сорняками называют растения дикой флоры, специально не выращиваемые человеком, по исторически приспособившиеся жить среди культурных растений, нанося им огромнейший вред.

Сорняки быстрее, чем культурные растения, развивают мощную корневую систему, отнимая у культурных растений воду и питательные вещества. Затеняя культурные растения, сорняки ослабляют у них процесс фотосинтеза. На сорняках создаются очаги распространения многих вредителей, болезней культурных растений. Все это приводит к резкому снижению урожая. Сорняки снижают качество полученного урожая.

Пыльца некоторых сорных растений (амброзия полыполпстиая, дурнишник, лебеда, полынь и др.) вызывает аллергические заболевания у человека.

Сорняки необычайно плодовиты. Если в одном колосе пшеницы обычно содержится 30—40 зерен, в корзинке подсолнечника — до тысячи штук, то один куст мари белой и амброзии дает 100 тыс. семян, щирицы — до 500 тыс. штук.

Семена сорняков имеют многочисленные приспособления к распространению — это наличие на семенах летучек, прицепок, остей и др. Многие сорняки распространяются не только семенами, но и вегетативным путем (почками па корневищах и корнях). Сорняки часто распространяются с помощью поливных вод при орошении. Распространяют сорняки и сельскохозяйственные животные. Источ- к ником засорения полей служат заросли сорняков на пустырях, па Г обочинах дорог, на откосах каналов.

Сорные растения по сходным биологическим признакам —• по типу шггания, продолжительности жизни, способам размножения — делят на группы. По особенностям питания их делят на непаразпт ные и паразитные. Выделяется также группа сорняков-полупаразитов. Зеленые растения (непаразиты) почти все способны синтезировать органическое вещество. Паразитные сорняки не имеют зеленых

истьев, а живут за счет тех растении, на которых паразитируют.

По способу размножения непаразитные сорняки делятся на малолетние и многолетние. Малолетние сорняки живут 1—2 года, размножаются семенами и семенными зачатками. Семена образуются один раз в течение жизни растения.

К малолетним сорнякам относятся эфемеры, яровые, зимующие, озимые и двулетники. Эфемеры имеют короткий период вегетации. Яровые сорняки дают всходы весной и заканчивают вегетацию в том же году. Различают ранние и поздние яровые сорняки. Ранние всходят ранней весной и созревают до уборки зерновых культур (овсюг обыкновенный, марь белая, гречишка вьюнковая и др.). Поздние яровые сорияки всходят поздно весной и засоряют посевы риса, проса, кукурузы (щирица обыкновенная, амброзия полыноли-стная, куриное просо, щетинник сизый). Зимующие сорняки могут плодоносить как при весенних, так и при летне-осенних всходах. При поздних всходах могут зимовать в любой фазе роста пастушья сумка, василек синий, гулявник струйчатый, ярутка полевая. Озимые сорняки засоряют посевы озимых культур (костер ржаной, костер молевой, метла).

Двулетние сорняки для развития требуют два вегетационных периода (донник белый, белена черная, резак).

Многолетние сорняки растут несколько лет, размножаются семенами и вегетативными органами. Среди них различают стержнекор-пеиые, луковичные, корневищные, корнеотирысковые. Наибольшей вредоносностью отличаются корневищные и корнеотпрысковые СОр- ИЛКИ.

Корневищные сорняки размножаются в основном вегетативным путем — корневищами — видоизмененными подземными стеблями (пырей ползучий, гумай, свинорой, острец, хвощ полевой и др.).

Корнеотпрысковые сорияки размножаются отрезками корней с жизнеспособными почками и семенами (осот полевой, горчак, вьюнок полевой, сурепка и др.). Стержнекорневые сорняки размножаются к основном семенами, а иногда и отрезками корней. Это полынь горькая, цикорий дикий и др.

Паразитные сорняки не имеют зеленых листьев, а питаются за счет растения-хозяина. Они могут паразитировать на корнях культурных растений (заразиха) либо на стеблях (повилика).

Меры борьбы с сорняками. Для борьбы с сорняками применяют песь комплекс предупредительных и истребительных мероприятий.

К предупредительным мерам относятся: а) тщательная очистка посевного материала, тары, фуража от семян сорных растений; С)) оборудование зерноуборочных машин специальными приспособлениями для улавливания семян сорняков; в) правильная оргапи-1ШЦИМ карантинной службы1; г) уничтожение семян сорняков в нннозе, в поливной воде при условии орошения сельскохозяйствен-

1 Предупреждение распространения карантинных — особо вредных сорня-|«ц|, отсутствующих или ограниченно распространенных па территории страшА.

1 Предупреждение распространения карантинных — особо вредных сорня-|«ц|, отсутствующих или ограниченно распространенных па территории страшА.

| 1G1 |

| ||

|

| I.* |

ных культур; д) запаривание перед скармливанием животным семенных отходов, фуража с наличием семян сорняков; е) уничтожение сорняков на.обочинах полей и дорог, пустырях, опушках лесов, берегах оросительных каналов.

Истребительные меры борьбы с сорняками заключаются в правильной системе обработки почвы, уходе за культурными растениями, применении химических средств и биологических методов борьбы.

Обработка ночвы — одно из важных мероприятий по борьбе с сорняками. Сорняки уничтожают при лущении жнивья, основной глубокой вспашке, предпосевной обработке, бороновании и культивации, при уходе за пропашными и парами.

В борьбе с сорняками важное значение имеет правильный севооборот, в котором культуры сплошного посева чередуются с пропашными. В острозасушливых районах большое значение в борьбе с сорняками имеет чистый нар.

Важную роль в уничтожении сорняков имеют химические способы борьбы. Очень перспективен биологический метод; он основан на использовании насекомых, растительноядных рыб, моллюсков, возбудителей болезней, которые приводят к гибели сорняков (мушка-фнтомйза, жук-листоед, амброзиевая совка и др.).

XVIII. 3. Система обработки почвы

Основной целью обработки почвы является создание и поддержание благоприятного строения почв, при котором создаются наилучшие условия для роста и развития сельскохозяйственных растений. При обработке почвы пахотный слой очищается от сорняков, сельскохозяйственных вредителей и болезней, при этом создаются условия для накопления и сохранения влаги и пищи в корнеобитаомом слое.

Изменяются строение и структура почвы, изменяется состав почвенного раствора. Специальной обработкой почвенный покров предохраняется от водной и ветровой эрозии. При обработке почвы осуществляется ряд технологических процессов — это рыхление и крошение, оборачивание, перемешивание, уплотнение и выравнивание почвы.

Однократное воздействие на почву почвообрабатывающими машинами и орудиями называют приемом обработки почвы (вспашка, лущение, культивация, боронование, прикатывание и др.). Выбор приемов обработки почвы определяется биологическими и хозяйственными особенностями культуры, агротехническими требованиями и природными почвенно-климатическими условиями.

Все приемы обработки почвы делятся на приемы основной и поверхностной обработки почвы. При основной обработке пОчвы проводят первую, наиболее глубокую обработку — вспашку после уборки предшествующей культуры. Такая обработка может быть отвальной и безотвальной. К основной обработке почвы относят плантажную вспашку, фрезерование, ярусную вспашку.

Рис. 21. Плуг с предплужником

13 сп аш к а (пахота) —основной прием глубокой обработки почий с оборотом и некоторым рыхлением пласта. Выполняется многокорпусными отвальными или безотвальными плугами. Вспашку иро-модят плугом с предплужником (рис. 21) на глубину от 20 до 32 см и зависимости от типа почвы и возделываемых сельскохозяйственных культур.

Вспашка может проводиться и без оборачивания пласта плугами системы Т. С. Мальцева на глубину 25—35 см, при этом за счет круто поставленных лемехов почва хорошо крошится без оборачивания илиста. Поверхностная обработка проводится в верхних слоях поч-iii.i на глубину 10—12 см. К приемам поверхностной обработки почвы относятся: лущение, культивация, боронование, прикатывание и др.

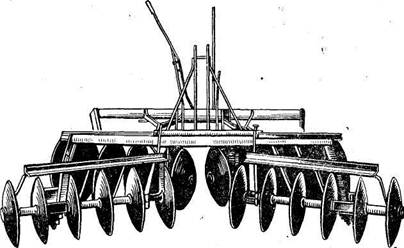

,11 у щс пи 6 — прием неглубокой обработки почвы (от 8 до \2 \\ см), применяемый, для рыхления верхнего слоя, частичного I'i'ii оборачивания, перемешивания и подрезания сорняков. Лущение применяется при зяблевой обработке почвы для лущения жнивья, ипрпноп подготовке почвы под озимые, освоении целинных и залежных земель, для закрытия влаги, уничтожения сорняков. Лучшее крошение дает дисковый лущильник, а лучите подрезание и обора-чшшние — отвальный (рис. 22).

Культивация — прием поверхностного рыхлепня почвы на рммлнчную глубину (от 0 до 14 см) для уничтожения всходов сор-н)|кии, ладелкм минеральных удобрений, подготовки почвы для по-rt'iin. Культиваторы применяют или для сплошной обработки нолей,

Рис. 22. Дисковый лущильник

не занятых посевами (например, паров, зяби при предпосевной обработке), или для обработки междурядий пропашных культур.

Боронование — прием поверхностной обработки почвы, при котором происходит рыхление почвы с выравниванием поверхности пашни. Боронование применяется для разрушения почвенной корки, уничтожения проростков сорняков до и после всходов культурных растений, для заделки мелких семян и др. Боронование проводится различными боронами: зубовыми, сетчатыми, пружинными, дисковыми, ротационными.

Прикатывание — поверхностная обработка почвы для ее уплотнения и выравнивания, а также для дробления глыбистой поверхности. В засушливых районах прикатывание сохраняет влагу в почве, особенно если в ней образовались большого диаметра поры. Прикатывание почвы после посева обеспечивает лучший контакт семян с почвой, что ускоряет набухание и прорастание семян. Прикатывание применяется для разрушения ледяной корки при неблагоприятной перезимовке озимых, для уменьшения выпирания узла кущения озимых. Для разных целей применяются разные типы катков — основные из них гладкие (наливные), кольчатые и шпоровые — глыбодробы.

Система обработки почвы. Под системой обработки следует понимать всю сумму приемов обработки почвы, применяемых в данной местности для создания благоприятных условий как для появления всходов, так и для прохождения всего жизненного цикла того или иного культурного растения. Система обработки почвы определяется требованиями растения, предшествующей культурой, почвен-но-климатическими и метеорологическими условиями, характером и степенью засоренности полей, технической вооруженностью хозяй-

ства и системой удобрений. Различают системы обработки почвы под яровые и озимле культуры.

Система обработки почвы под яровые культуры подразделяется на систему осенней (зяблевой) и систему предпосевной обработки почвы.

Система зяблевой обработки почвы под яровые культуры. Часть лета и осень являются лучшим временем для основной обработки почвы под яровые культуры. Осенняя (зяблевая) вспашка, улучшая строение пахотного слоя, делая его более рыхлым, обеспечивает наиболее полное использование осадков, выпадающих осенью, а также весенних талых вод.

Зяблевая вспашка проводится в большинстве районов страны плугами с предплужниками.

Основную обработку почвы под яровые культуры проводят осенью и называют зяблевой вспашкой. Многообразие почвенио-климатических условий нашей страны и возделываемых культур иызывает необходимость применять различные виды зяблевой обработки почвы.

В зависимости от зональных условий пахота может быть невыровненной и выровненной. При невыровненной пахоте поле осенью не боронуют, оставляя его в гребнях до весны, при этом лучше задерживается снег и влаги накапливается больше; этот способ обработки применяют в основном в северо-западных и центральных районах пашей страны.

При выровненной вспашке иоле осенью боронуют. Это уменьшает потери влаги из почвы, что в юго-восточных районах имеет Гюлыиое значение.

15 районах с продолжительной теплой осенью зябь может зарастать сорняками, поэтому здесь применяют полупаровую обработку. После уборки предшественника проводят лущение, а через 2—3 недели проводят вспашку плугом с одновременным боронованием. При появлении сорняков поле культивируют.

При безотвальной обработке почвы но Т. С. Мальцеву на каждом поле один раз в пять лет почву рыхлят безотвальным плугом на глу-Лииу ИГ)—40 см и ежегодно ограничиваются лишь поверхностной наработкой дисковыми лущильниками на глубину 10—12 см.

Глубина зяблевой вспашки зависит от биологических особенностей возделываемых растений, типа почвы и степени засоренности нолей. Па почвах черноземного тина чередуют вспашки на 20—22 см с глубокими, до 30—32 см. Дерново-подзолистые почвы пашут на '.',{) 22 см па глубину пахотного слоя. На серых лесных почвах нгимшку проводят на глубину до 25—27 см. В системе зяблевой обратим кн применяют углубление пахотного слоя за счет вовлечения в пул муру подпахотного горизонта почвы.'

Характер зяблевой обработки зависит от культур, предшествую-1цм s посеву яровых,— это растения однолетние сплошного сева, про-iiiiiiiiiMi', посеянные многолетние травы.

При обработке почвы после однолетних культур сплошного по-ruiiii (пшеница, ячмень, рожь и др.) на поле"остается стерпи

(жнивье). Обработка таких нолей складывается из двух приемов: лущения стерни и вспашки. Лущение проводят дисковыми лущильниками немедленно после уборки урожая на глубину 5—7 см при наличии на поле малолетних сорняков. Если на поле преобладают корнеотпрысковые сорняки (осот, горчак, сурепка), то проводят двукратное лущение: первое на 5—7 см дисковыми лущильниками, второе на 10—12 см лемешными лущильниками. Вспашку ноля проводят, когда появятся всходы сорняков — через две-три недели после лущения. В степных районах с теплой продолжительной осенью зябь боронуют, прикатывают, а при появлении сорняков проводят и культивацию.

(жнивье). Обработка таких нолей складывается из двух приемов: лущения стерни и вспашки. Лущение проводят дисковыми лущильниками немедленно после уборки урожая на глубину 5—7 см при наличии на поле малолетних сорняков. Если на поле преобладают корнеотпрысковые сорняки (осот, горчак, сурепка), то проводят двукратное лущение: первое на 5—7 см дисковыми лущильниками, второе на 10—12 см лемешными лущильниками. Вспашку ноля проводят, когда появятся всходы сорняков — через две-три недели после лущения. В степных районах с теплой продолжительной осенью зябь боронуют, прикатывают, а при появлении сорняков проводят и культивацию.

Обработка почвы после пропашных культур проводится немедленно после снятия урожая. Если поля были свободны от сорняков и рыхлыми (после картофеля, корнеплодов), то обработку ограничивают лущением на 10—12 см. При наличии сорняков и уплотнении почвы проводят зяблевую вспашку плугами с предплужниками на глубину 25—27 см. На полях, где осталось много грубых корневых остатков и стеблей (кукуруза, подсолнечник), перед вспашкой проводят перекрестное разноглубинное дискование.

Обработка полей после многолетних трав преследует цель прекратить отрастание трав и создать условия для их разложения. Для этого применяют глубокую вспатпку на 20—22 см плугом с предплужником. На полях после люцерны перед вспашкой применяют лущение лемешным лущильником на глубину 10—12 см для подрезания корневой шейки люцерны (где имеется много ночек), в противном случае возможно отрастание люцерны и засорение посевов. В нечерноземной зоне с короткой осенью и в засушливых районах черноземной зоны вспашку проводят после первого укоса трав. В увлажненных районах черноземной зоны, в лесостепных районах Поволжья, на Северном Кавказе на орошаемых землях почву пашут после второго укоса трав.

В некоторых, зонах СССР, отличающихся по своим почвенно-клн-матическим условиям, обработка почвы имеет свои особенности. Так, в северо-западной, переувлажненной зоне обработка почвы сочетается с отводом липшей воды с полей. Здесь проводят гребневую вспашку, бороздованне, безотвальное глубокое рыхление.

В южных районах с продолжительной теплой осенью после уборки урожая применяют полупаровую обработку почвы. Она включает в себя лущение стерни, вспашку с последующим боронованием п двумя-тремя культивациями, проводимыми по мере появления сорняков..

На полях, подверженных водной эрозии, для уменьшения поверх-постного стока талых и дождевых вод и улучшения пх_ впитывания применяют глубокое рыхление, щелевание, мульчирование, а также пахоту поперек склона, прерывистое бороздовапие зяби, лункованпе и т. п. Противоэрозионные неровности весной разравнивают культиваторами, боронами.

В районах сильной ветровой зрозип (Казахстан, Сибирь, Южный Урал) применяют специальную обработку культпваторами-плоско-

резами — глубокорыхлителями. Вместо зубовых борон применяют игольчатые бороны, а посев проводят стерневыми зерновыми сеялками. При такой обработке поверхность бывает постоянно покрыта стерней, защищающей почву от выдувания.

Система весенней предпосевной обработки почвы под яровые культуры. Главной задачей весенней предпосевной обработки почвы является сохранение зимне-весенней влаги в почве, борьба с сорной растительностью и придание верхним слоям почвы рыхлого строения для заделки семян. Ранней весной по мере подсыхания почвы проводят боронование зяби, при этом верхние слои почвы разрыхляются и высушивание почвы ослабляется. В южных районах, где зябь была выровнена, после боронования можно сразу высевать ранние яровые культуры. На почвах с тяжелым механическим составом, особенно на подзолистых почвах в нечерноземной зоне, после весеннего боронования проводится еще предпосевная культивация. Под культуры поздних сроков сева (кукуруза, сорго и др.) необходимо проводить двукратную культивацию: первую — глубже, а вторую, перед посевом,— на глубину заделки семян.

Предпосевная обработка почвы может видоизменяться в зависимости от природных условий зон. В зоне избыточного увлажпепия под ранние культуры проводят глубокую культивацию, а под поздние яровые культуры вносят органические удобрения с перепашкой яяби на глубину J4—16 см.

В районах сильной ветровой эрозии Урала, Западной Сибири, Северного Казахстана, где зяблевую вспашку проводят с оставлением стерни, почву весной боронуют игольчатыми боронами и обрабатывают плоскорезами, чтобы меньше разрушать стерто.

Система обработки почвы под озимые культуры. Озимые хлеба. могут размещаться после колосовых, процашных культур, после однолетних и многолетних трав, по чистым и занятым парам.

Система обработки почвы под озимые в южных районах страны получила название полупаровой. Полупар можно рассматривать как поздний чистый пар, так как период от уборки колосовых (первая половина июля) и до начала сева озимых (вторая половина сентября) в среднем равен двум с половиной — трем месяцам. Это обычная длина лета в средней полосе европейской части Советского Союза.

При посеве озимых по колосовым обработку почвы начинают со исмашки стерни на глубину 20—22 см. При большой сухости почвы первую обработку лучше проводить лущильниками, корпусными или дисковыми, на глубину 8—12 см. В дальнейшем на вспаханных поли х но мере появления сорняков проводят несколько культивации с одновременным боронованием.

Па полях не вспаханных, а только взлущениых после первых сильных дождей проводят пахоту плугами с отвалами и предплужниками на глубину смоченного слоя 16—22 см с одновременным бо-рппонапмем. При обработке полупара хорошие результаты дают ком-Гпишровапные пахотные агрегаты, которые состоят из плуга, волокуши и кнтка-комкодробителя.

Подготовка почвы после пропашных не должна быть шаблонной.

В зависимости от влажности пахотного слоя, его рыхлости, степени и характера засоренности после пропашных обработка в разные годы может быть различной. При сухой'осени, когда почва не крошится, отваливается огромными глыбами, пахоту проводить не следует, лучше применить обработку корпусными лущильниками на 8—12 см в комбинации с кольчатым катком. При влажной осени проводят вспашку комбинированным почвообрабатывающим агрегатом. Поля после подсолнечника, кукурузы для измельчения стеблей немедленно дискуют с последующей вспашкой.

В зависимости от влажности пахотного слоя, его рыхлости, степени и характера засоренности после пропашных обработка в разные годы может быть различной. При сухой'осени, когда почва не крошится, отваливается огромными глыбами, пахоту проводить не следует, лучше применить обработку корпусными лущильниками на 8—12 см в комбинации с кольчатым катком. При влажной осени проводят вспашку комбинированным почвообрабатывающим агрегатом. Поля после подсолнечника, кукурузы для измельчения стеблей немедленно дискуют с последующей вспашкой.

Озимые культуры могут высеваться и после паров. Паром называют поля, которые в течение длительного времени подготавливают для посева озимых культур. При этом почва очищается от сорняков, в ней накапливаются влага, пища, на ноля вносят удобрения. Пары могут быть чистыми, не занятыми культурами в течение одного вегетационного периода, и занятыми, когда на полях выращивают культуры, требующие междурядной обработки,— пропашные и культуры сплошного сева (горох, вика, клевер); после их уборки остается немного времени до посева озимых культур.

XVIII. 4. Применение удобрений

Химизация земледелия — это важное средство повышения урожайности сельскохозяйственных культур, экономически наиболее выгодный путь интенсификации сельского хозяйства.

Нормальное развитие растений возможно только при условии полной обеспеченности их всеми необходимыми элементами пищи. Новейшими методами исследования установлено, что растения используют более 60 различных элементов. Из них главная роль принадлежит азоту, фосфору, сере, калию, магнию, железу, которых содержится в растениях довольно много (от нескольких процентов до сотых долей процента сухого вещества). Эти элементы называют макроэлементами. Для нормального развития растениям необходимы также марганец, бор, медь, цинк, молибден, кобальт. Содержание этих элементов в растении составляет тысячные и стотысячные доли процента; их называют микроэлементами. Все эти элементы крайне. необходимы для жизнедеятельности растений. Существует также группа ультрамикроэлементов, содержащихся в растении в очень малых количествах,— цезий, рубидий и др.

Основным путем поступления в растение воды, азота и зольных элементов является корневое питание. Потребности растений в удобрениях определяют путем постановки полевых и вегетационных опытов. Кроме этого, используют и доступные для массового применения методы диагностики питания растений по внешним признакам — по характеру роста и развития растений, по окраске листьев. Эти методы дополняются лабораторными исследованиями по определению потребности растений в основных питательных веществах.

Для правильного и дифференцированного применения удобрений в зависимости от особенностей различных почв постановлением пра-

нительства в 1964 г. в нашей стране создана единая государственная агрохимическая служба. Основой агрохимической службы являются 200 зональных агрохимических лабораторий. Агрохимслужба проводит агрохимическое обследование земель колхозов и совхозов, выполняет массовые анализы почв, растений и удобрений, проводит поле-in>ie и производственные опыты по изучению эффективности удобрений и дает хозяйствам рекомендации по их использованию. На основании обследований и анализов почв составляются почвенпые карты и картограммы, по которым можно видеть, какие ноля и в какой степени нуждаются в известковании, во-внесении азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Все удобрения по характеру действия разделяются на прямые и косвенные. Удобрения прямого действия оказывают непосред-етиепное положительное влияние на питание растений. Косвенные удобрения применяются в основном пе для непосредственного улучшения условий питания растений каким-либо элементом, а для улучшения свойств почвы, изменения реакции почвенного раствора, т. е. они оказывают косвенное действие на условия питания растений. К косвенным удобрениям относятся известковые удобрения, гипс, бактериальные удобрения и другие.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 422; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!